九十年代:消费主义的主人翁

作者:李伟(文 / 李伟 邹剑宇)

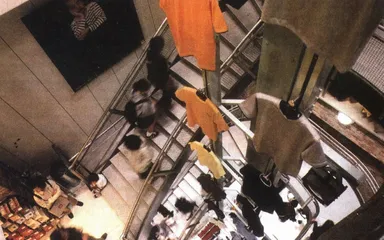

走进90年代的大街(Wang jiang xin/imaginechina)

商品化是90年代中国经济的主旋律,消费是社会生活的主旋律。消费主义的定义莫衷一是。但是在消费时代长大成人的“生于70年代”或者更晚的年轻人,在讨论自己的人生历程时,则偏向于把自己的生活当作一种主义来对待,似乎要把自己“有态度的消费生活”跟“无动于衷的大款消费”区别开来。

“消费主义”的过程

“1990年我站在南昌陆军学院的阳光里,在一个正午学会了踢正步。”29岁的周涛说,“我们都是在教官有力的嗓门下笔直前进。幸福是什么?就是踢好正步,不要被拎出来站军姿。一年后我回到了在上海的大学,一下站台全都变了,除了站牌上的汉字,他们说的什么我都不懂,老人们关于南方人狡猾的故事马上浮现了出来。我的90年代的上半部就是在学校里过的。教历史的老师抽的是牡丹烟;教我们管理学的,上课时手机会响,问抛还是不抛。印象最深的是邓小平南巡,此后一段时间内‘在社会主义市场经济的新形势下’取代了‘自党的十一届三中全会以来’。马上,经济系的教授们也不说商品经济这个词了,而是说‘市场经济’怎么怎么样。还记得有人说了个‘市场经济的程序’,那是个计算机系的。物价指数揭开了面纱,改叫通货膨胀率。这个数字在毕业那年达到了高潮,我一辈子都记住,当时的鸡蛋三块八一斤,而现在上海农工商超市标价是‘2.2元人民币500克’。

在地下、在楼上、在橱窗里,纤毫毕现地展览着,随时准备抛售(陶子 摄)

“记得当时上证所刚成立不久,和同学去城隍庙散发调查表,证券部门面很小,就像现在的房屋中介公司。上面的玻璃门上贴着收盘价,打在一张A4纸上,就是全部的股市行情了。当时上海身份证都挺值钱的。股市和正步没什么联系,但大家用不着教官的命令,就争先恐后地奔了过去。”

90年代的广告员问得最多的问题是:“你们目标客户的定位是什么?他们的年龄从几岁到几岁?挣多少钱?抽什么牌子的烟?看《足球之夜》吗?”问题的答案经常是一些交叉而模糊的称呼:白领、中产、高级灰、新人类、小资等。没有一项硬指标能够界定,无论财产、职业还是生活方式;但还是有更多的人在念叨着他们,因为他们是主流客户,他们都热衷消费,他们的每一个情趣都将是一个大市场。

1995年周涛找工作,就去了证券公司。此后很多记忆都被品牌、商品所纠缠。1997年周涛在上海华亭路花30元买了件Calvin Klein,那是件假的;1998年他穿上了真的HUGO BOSS。1996年实行周末双休日后,他开始和朋友们驾车去郊外,泡吧也是从这一年开始的。保龄球是1997年开始玩,现在打网球。“我原先认为很多高高在上的东西,今天正像文胸模特一样,展露着光滑的皮肤,在地下、在楼上、在橱窗里,纤毫毕现地展览着,随时准备抛售。”幸福是什么,周涛说他分期付款的房子年底要搬进去了。

1999年1月13日,北京“宜家”开张。有人对当时的情景记忆犹新:“离宜家一站多远的街边,停满了桑塔纳和富康,惊奇的顾客拥挤在每一件商品前啧啧称赞,小心地斟酌着该如何花出手中的人民币。”有外刊称,这是“北京中产阶层”的一次集体出动。什么是美好的生活和与之相称的消费习惯——当年美国《商业周刊》把中国和东欧出现的新一代消费主义者都归为“追梦人”,因为他们总是乐于抢购从意大利时装到激光唱片的所有新潮产品。

他们是消费时代(主义?)的主人翁,在经济转型期完成了成人礼。在他们眼中,消费不再是手段,而是生活的目的;他们所有的消费都在展示并引导着社会的物质趣味。

一幅消费图景

1992年麦当劳开始在北京正式营业,3年后一名叫J.L.Waston的门市经理给美国总部作了一份有意思的的调研报告:

“15年来中国的消费模式发生了革命性变化,大量北京居民开始购物享受,再也不把购物限制在基本需要上。反映在吃上,这一潮流就是人们现在对不同饮食感兴趣,外出吃饭成为有余钱花的人们的流行的娱乐方式。……

“消费在政府推动经济改革的时候成为政治议事日程的重要特征。在激活中国市场力量的努力过程中。80年代的改革者鼓励人们花钱。在理论水平上,对超前消费和高消费的批评在讨论中占统治地位;然而在现实中,消费主义的兴起看来成为不可阻挡的潮流。据较早前中国消费者协会的统计,前十年每个单位的平均消费提高了4成,耐用消费与软消费之比从1984年的3∶1变为1994年的1∶1.2。

“90年代开始的大众消费新热潮集中在居室装修、私人电话、空调、健身器和旅游。暴富起来的人买奢侈品炫耀消费的故事,以及对进口商品需求的不断提高,成为中国大众文化的主导特点。一些学者争论说,奢侈品市场的壮大是现代生活方式的标志和后工业社会的表象特征。

“消费需求改变的最好指示器就是‘三大件’概念的变化(‘三大件’指的是最高地位的三件奢侈品)。六七十年代是手表、自行车、缝纫机(每样大约20元);80年代是彩电、冰箱、洗衣机,每样至少1000元;到了90年代是电话、空调和VCD。对企业家来说,新大件是别墅、私车、移动电话或者传真机。

“北京青年的购买力在过去十年有了非常大的提高,他们领导了新的消费潮流。一份调查的结果令人吃惊,2/3的被访者每月有500元或更多的钱可以花!他们最想买什么呢?53%的人想买一套别墅;其余的想买小汽车。……

“尽管从五星级饭店到街头小摊,北京有19000多家吃饭的地方,但北京市民还是抱怨外出吃饭很麻烦。许多北京人说,他们去吃中式餐反正只有两个选择:到豪华饭店花大钱,那里干净又安全,或冒着危险吃点便宜的,对那地方的厨房一无所知。

“可见北京市场上需要大量的干净、可靠、价位适中的家庭饭店,而麦当劳迎合这个需要。……”他最后建议麦当劳加快建店步伐。

1996年起,著名的市场调研公司盖洛普开始热衷于每年为中国做消费调查,在1997年的报告中,9/10的家庭有电视机,半数以上有彩电,广州大部分家庭有寻呼机,城市里接近3/4的30岁以下妇女使用口红,共有10%的人坐过飞机。这种报告每年都会被跨国公司抢购。随后的故事是我们所亲身经历的,可口可乐、耐克、海飞丝、万宝路都成了人们生活中的必需品。

直到1999年上海财富论坛,全球500强的掌门人汇聚在这里亲自见证中国的市场和消费能力,“欲独霸世界,先逐鹿中国”——这是论坛的口号。1999年的前6个月,中国手机的销售增加了853%,寻呼机的销售增加了635%,互联网用户增加了100%,而在此前一年中国人还消费了超过3000万台彩电和超过1000万台的冰箱。2000年中国卖出了3000万部手机,这在世界经济史上都是“骇人听闻”的。于是“蛋糕”开始成为中国市场的代名词,我们也由此接触到越来越多的大公司和越来越大牌的富翁。

数字标尺:消费的阳线与阴线

从数字指标看,90年代中国的消费全面起飞。居民消费水平,从1990年的803元增长到了1999年的3143元,其中城镇居民从1686元飞跃至6750元;城镇居民的恩格尔系数从1990年的54.2下降到1999年的41.9,农村由58.6下降到52.5。1999年当年总消费量为40895亿,此外还有6万亿存款沉睡在银行里。依据国家制定的小康标准,恩格尔系数小于0.5、人均衣着消费大于73元,经济系数0.3~0.4、文化生活支出比重大于10%……1999年时,在消费上我国城镇居民已经实现了小康。价格战、买房买车、信贷消费、物价水平都是最热衷的话题。消费形式也在发生着革命性的变革,借贷消费渐成气候。消费还是一直在攀升

但同样有另外一组数字证明,这十年的消费并非是一条斜率相同的直线。我们不得不面对的现实是,前五年的通货膨胀和后五年的通货紧缩。商品零售价格指数,从1993年的254.9上升到1995年的356.1,100点只用了3年,抢购风时有发生。在1995年零点公司的调查中,“物价”成为百姓第二关心的问题。而1996年是一个转折点,消费增长陷入长期低迷,一向缺这少那的中国市场变得应有尽有了。1996年全国居民、农村居民、城镇居民的消费增长率依次为9.1%、14%和2.5%,1997年则下滑到了2.4%、3.3%和3.5%;其中农村居民的消费增长下降了10.7%个百分点。1998全国的国有商业企业竟1/3处于亏损。以致某国家领导人在1997年10月的“5000人吹风会”上半开玩笑地拜托与会代表们到京城的商场里多买点东西带回去。“降价”、“甩卖”、“买什么送什么,买多少送多少”,成为90年代后5年的习常街景。

消费还是一直在攀升

“90年代的整个国民经济都在与消费作斗争”,吴敬琏在世纪初回首中国改革时说。

在政策制定者那里,最直接的体现是——必须和人民的存款较劲。前五年国家担心的是银行里3万亿存款成为排队行列的“纸老虎”。但1996年起,“短缺经济”带来的动力结束,消费面临“过剩时代”。1996年5月到1998年12月7日,中国人民银行31个月连续6次降息,一年期利率从9.18%一路降至3.78%,而银行里的3万亿元“纸老虎”却又增肥到了5.3万亿元,利率跌半,而存款狂生。

在中国改革开放的20年中,消费对经济的贡献率高达60%,居民消费每增长1%,可带动GDP增长约0.5%。吴敬琏说:“如此这般极端矛盾又相生相克的现象天天都在我们面前发生,迫使我们正视它们,与它们共存。”

创造最高社会价值的刁民王海?(陶子 摄)

人被月饼强奸?

90年后期,香港大学的张五常教授在中山大学的演讲,给消费注释了让人愉快的理由——“我们这个社会就是你一早就要开始竞争。你去吃早餐,在这个社会就得有人吃得少些,有人吃得多些,所以你的早餐也是竞争得来的。我是大学教授,但我没有优先权,即使我的父亲是政协委员,我也没有优先权;我考试考第一也没有优先权;但我掏出一张钞票,我就有优先权了。”

但在消费的另外一端,作家梁晓声在1993年写了一本《九三断想》,“在我44岁的生命中,我只经历过两个年代,像1993一样,使人,或者,更准确地说,是我对他得出这样的结论——疯狂”。其中有这样一段对月饼的感慨:

“中秋节和国庆节是相接的两天。我在哈尔滨。离开北京时,想买上两盒月饼,没买。前些日子便从南方倾销来了‘高级’月饼。几百元一盒。一千多元一盒。几千元一盒。最便宜的,也三四十元一盒。北京的糕点厂家,自然在价格方面不甘居后,甚至还要居上。

“于是中国老百姓最传统的节日之一,在近乎荒唐的价格攀比之中,仿佛也被强奸了。

“南方南方,真他妈的忍心,都是同胞,相煎何急?先富起来应该更仁义点吧?……连老百姓吃月饼的权利,都无形中进行了剥夺,这不是为富不仁是什么?”

当年的梁晓声,住在北影厂分的福利房中,拿四五百元的工资,不用坐班,享受着公费医疗,他与各种购物票证打了40年交道,但也许不知道两百年前就出版了的《国富论》。他的痛苦在于无法面对消费社会最基本的元素:商品与人的利益本能。

这类论断让人不寒而栗,他们借用坚固的道德标准对外来了一通扫射,甚至是恣意的。而另外一个拥有法律宝剑的人同样恣肆,他就是王海。

王海在1995年崛起,似有历史的必然性,当人们懵懂入市后,他们接下来要明白的是,谁将是社会服务的中心?他又有怎样的权利?熟读了《消法》第49条的王海,1995年开始在北京打假。一方面打假是他的谋生经济手段,他获得的第一笔赔偿是8000元。另一方面,他也做了很多仅仅有象征意义的行动,比如1999年诉天津伊势丹商场厕所乱收费,获赔2角。

“谁能让这个社会获得最大的商业利益,谁就是这个社会最有价值的道德家。”王海说。也许王海的讼棍形象有助于相关法律操作程序的完善和法制观念的普及,但王海打架过程中,大量非正规手段是否有益于“健康的法律建设”却是被人质疑的,他把“消费至上,消费者至上”野蛮的一方面张扬得有点过分了。

没有人反对消费,对于消费主义批判的家伙们觉得社会生活中缺省了什么,中国人还从来没有面对过这种道德缺省的社会状态。大势变矣。 九十年代经济消费主义