九十年代:实验戏剧:呼喊与细雨

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

《思凡》(1993年)导演:孟京辉(李晏 摄)

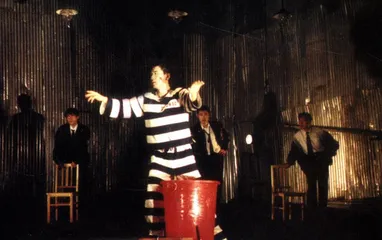

《一个无政府主义者的意外死亡》(1998年)导演:孟京辉(李晏 摄)

《理查三世》(2001年)导演:林兆华(李晏 摄)

1990年10月末,林兆华的“戏剧工作室”在北京电影学院小剧场演出《哈姆雷特》。巨大灰色幕布为背景的舞台上,人们熟悉的悲剧王子变成了忍受荒诞命运折磨的城市孤儿,在迷狂与痛苦之间奔跑嚎叫。这部从本质上不同于传统演出的小剧场话剧在90年代首次开创了独立戏剧的制作方式,后来被视为真正实验戏剧的标志之作。

那年10月27日晚,还是中戏导演系研究生的孟京辉独自一人骑车去电影学院观看演出,当晚他在《哈姆雷特》的说明书上这样写道:“明暗光影,耳语呐喊。观众席静悄悄的。水滴的声音。哈姆雷特平静地看着我们。”

在穿越了“生活的全面商品化过程”的整个90年代之后,如今已进入中年的人们总会在不无感慨中将80年代回忆成人文主义理想主义激荡的美好时光。即使有时让人怀疑类似的回忆会包含夸大其辞的成分。

1989年,当时26岁的牟森将自己和他的同行们宣布为“一群选择艺术为生活方式的年轻人,希望通过演出给每一位观众带来审美的提高和感情的升华”。预想新世纪的到来,牟森用一种今天看来似乎是豪言壮语的热情写道:“到新世纪的脚步隆隆迈进的时候,我们会以强健、奔放的姿态迎接它,我们的内心充满着豪迈的情感。”似乎是巧合,当时已经54岁的林兆华也在用“豪迈”这个词,1990年他在《哈姆雷特》导演的话中说:“我们面对的是我们自己,能够面对自己,这是现代人所具有的最积极、最勇敢、最豪迈的姿态。”而1991年,25岁的孟京辉排演了他戏剧导演生涯中第一部重要作品《等待戈多》。

虽然从林兆华1982年和高行健合作的《绝对信号》开始,国内的戏剧导演们一直在不断寻找和探索新的戏剧观念和表现手法,但“实验戏剧”真正成为人们熟悉的称谓却是在90年代。尽管直到今天我们仍然很难清楚地阐述出“实验戏剧”的涵义,但至少从观念和手法上,无论林兆华、牟森还是孟京辉,从80年代末90年代初开始都表现出对过于依赖文学剧本、表现手法单一的传统戏剧的强烈不满,让戏剧获得独立的艺术形式,并在此基础上探索戏剧表达方式的多种可能性,并成为他们共同的追求目标。整个90年代,林兆华通过《棋人》、《浮士德》、《罗莫洛斯大帝》、《三姊妹·等待戈多》等实践突出戏剧演出过程的真实存在状态,不再是传统的戏剧结构而是舞台结构作为强烈的表现手段不断出现在舞台上。牟森则从演员训练开始强调现代戏剧中的即兴、对抗因素和身体的艺术,并排演了《彼岸》、《零档案》、《与艾滋病有关》等作品。

曾设想以“奔放、强健的姿态迎接新世纪”的牟森在新世纪真正到来的今天已经用“平和”来形容自己的心情。关于“实验戏剧”,他这样说:“回顾十年来的创作,我的戏剧放在世界戏剧的环境里看也可以说是先锋的,走得也比较极端化。但我自己当时从来没有说要做什么先锋或实验的戏剧,只是忠实于自己的创作冲动而已。”也许更为平和的是林兆华的看法:“我们的戏剧一度比较封闭,一些新的东西出来人们就说这是实验戏剧;事实上戏剧就应该不停地寻找新的东西,不断向前走。”而这句话他在十几年前就已经说过。

十年来一直态度鲜明地高举“实验戏剧”大旗的是孟京辉。自从1992年以《思凡》一举成名之后,在对“僵化、平庸、伪现实主义”戏剧猛烈攻击的同时,孟京辉形成和固定了个性突出的戏剧风格:后现代式的滑稽模仿和揶揄、强烈的游戏感以及对即时效果和剧场性的追求。孟京辉的作品在1997年被贴上了“孟氏戏剧”的标签,“实验戏剧”也成了在各种媒体中过于泛滥的一个名词。甚至孟京辉本人到了1999年也这样说:“中国的实验戏剧从90年代初开始,到如今,作为理想和姿态已经成了令人艳羡的标牌和幌子。”

因为这样的“标牌和幌子”受到质疑的其实包括孟京辉本人,青艺导演林荫宇就曾分析说:“《思凡》等少数作品中,可以明显感觉到孟京辉试图从实验的思路来诠释另一种戏剧本质,从那以后的作品就很少看到这种先锋的影子。这种改变孟京辉是有准备有意识的,先锋戏剧要想在我国观众的土壤上很好地生存是异常艰难的,所以孟氏戏剧在无法走通实验戏剧之后变相地走了一条商业戏剧的道路。尽管这种商业戏剧保留着实验的躯壳,却找不到实验的灵魂。”

对于类似的指摘,孟京辉的反驳近乎耍赖:“凭什么我们这种实验性的东西只有一两个人能懂呢?凭什么好的东西一定要成为非主流,我们就要成为主流。”在一次更为诚恳的访谈中,孟京辉也曾感叹:“实验戏剧开始了,恰恰这个时候市场经济发展起来了。我记得1992年、1993年的时候,做戏还算容易,到了1994年、1995年的时候,就很困难了,没有投资,没有赞助。”

实验戏剧和商业戏剧的划分毕竟只是概念上的纠缠,也没有足够的理论可以论证两者之间的必然对立。然而通过规范熟练的市场操作不断创造一个个票房神话之后,孟氏戏剧从90年代末开始陷入了主题上趋于浅显庸常、形式上自我重复的困境,昔日对实验戏剧的高声呐喊化成了类似“玻璃女人,阳光穿过你,却改变了自己的方向”的温柔细雨。林兆华1998年的《三姐妹》近38万元的投资主要来自个人集资,票房收入却非常少。牟森90年代后期依靠外来资金在国外演出了几出戏,1997年在国内公演了事后自己也不喜欢的《倾诉》之后,至今没有再排戏演出。

现在,2001年9月末,孟京辉正在北京郊区紧张地拍摄他的电影处女作《像鸡毛一样飞》,而牟森正为一次演出计划出差在拉萨。站在青藏高原,今年38岁的牟森说自己依然对戏剧充满热情和理想,依然期待自己或别人会有更加震撼人心、更贴近这个大时代的作品诞生。

《与艾滋有关》剧照(1994年)导演:牟森(李晏 摄)

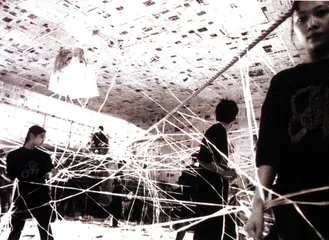

《彼岸》剧照(1993年)(李晏 摄)

《一个无政府主义者的意外死亡》(2000年)导演:孟京辉(李晏 摄) 九十年代话剧导演孟京辉思凡林兆华艺术牟森戏剧爱情电影智利电影哈姆雷特