思想工作:分享这些困惑

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

过去我一直很欣赏克尔凯郭尔在《非此即彼》中的那句名言及其所倡导的酷劲:“你知道,我很喜欢自言自语。我发现,在我的相识中间,最有意思的就是我自己。”

后来我逐渐发现此中的真意及此中所隐藏的风险,即一旦你忘记了对自言自语的喜欢而与“自己”以外的他人对上了话并且进而起了争执,尤其是在BBS这样的地方,几轮发帖跟帖之后,最终就会发现,在我的相识当中,最没有意思的就是我自己。

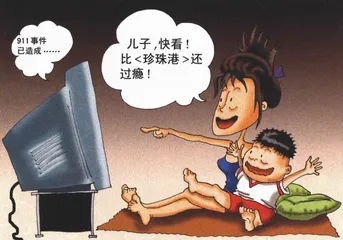

这种发现是因“9·11”而起的。在一个大多都是熟人或朋友的小圈子BBS里,讨论和争执很快就由低层次的“同情”和“振奋”之类转入到比较高级的心理分析层面。一位与我意见相左的哲学系出身的相识举例说,他之所以在那天晚上打开电视的时候会有“我靠!爽!”的第一反应,是出于一种“理智很难改变的情感反应模式。当然,我们应该让自己的情感更理智、更人性,但是这很难”。我想,大概是为了强调这种转变的难度,他援引了某香港电视台清谈节目主持人在某次节目中的自道:“我一听到美国倒什么霉了,就止不住地开心,高兴。”这位主持人还“自我反省”说,这种“止不住的开心和高兴”主要是他个人所受的早期教育的结果。BBS里的那个熟人深有同感地附议道:“这种教育已经改变了我们的情感反应模式,这是理智很难改变的”。

“没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨”,于是我开始尝试去回顾我自己的早期教育,尽管那一天是我40岁的生日,不过还是厚着面皮进行了一番弗洛依德式的自我反省。

“一二三四五,上山打老虎;老虎不吃人,专吃杜鲁门”——余生也晚,虽然我错过了这样精彩的童谣年代,不过托越南人的福,还是赶上了临摹以“美军的肚皮为削尖的竹子所刺穿”为主题的小学美术课。我甚至还清楚地记得,露出体外的那部分竹尖必须用红色的蜡笔反复涂抹。我曾经是一个如此爱憎分明的阳光少年,在那些阳光灿烂的日子里,除了越共,我的那些遍天下的朋友还包括亚德里亚海边的阿尔巴尼亚人民。我不仅看着阿尔巴尼亚电影长大,就连第一次在小学的厕所里偷偷摸摸吸烟,消费的也是这个国家的产品。除此之外,我的早期教育还包括,南斯拉夫是一个反动的修正主义国家,这个尚待我们去解放的国家暂时由铁托叛徒集团所统治,在欧洲,只有阿尔巴尼亚是一盏明灯,是我们在欧洲惟一的盟友,阿尔巴尼亚人民——至少包括了中文版阿尔巴尼亚电影和阿尔巴尼亚画报里的那些美丽、健康、善良同时大都生着鲜明的希腊式脸部轮廓的男女老少,个个都是我远在国外的亲人,远在欧陆的父老乡亲……

至此,我想我已经在对早期教育的追忆中找到了至少一种以上的“情感反应模式”,当然,这可能也是“理智很难改变的”。比如,许多年以后,我为什么会连我自己都深感不解地无条件地同情阿族和塞族冲突中的前者,甚至为以美国为首的北约炸丫的塞族以及米洛舍维奇的被押上国际法庭拍手称快。另外,我顺便还高兴地找到了为什么如此讨厌韩剧以及韩剧女主角的因由:因为和阿尔巴尼亚电影一样,朝鲜电影也是我早期教育中的必修课,其中给我留下最深印象的一部,是一个名叫白桃花的南朝鲜女特务在被派遣到社会主义的朝鲜从事破坏活动之前,就曾于密室接受过一次大面积的面部整容手术。

当然,这些分别被回忆起来的“情感反应模式”的原始反应堆是无法将讨论带入任何实质性结果的。我一直相信,并且再次确认,一个人永远无法说服别人,因为他在根本(例如在“力比多”的层面)上就无法说服他自己,我们分享的只是一些困惑。伟大的博尔赫斯在一次演讲中指出:“英国作家与梦想家汤马士·迪昆西(Thomas De Quincey)写过,发现新问题跟发现解决老问题的办法比较起来,其实是同样重要的。不过尽管如此,我还是无法告诉你解决问题的办法;我只能提供你一些经年累月而来的困惑而已。而且,我为什么需要担这个心呢?哲学史为何物?哲学不过是一段记录印度人、中国人、希腊人、学院学者、柏克莱主教、休谟、叔本华,以及所有种种的困惑史而已。我只不过想与你分享这些困惑而已。”

说到性善和性恶,我的一个极其饶舌的朋友曾以“理智很难控制”的态度脱口而出:“人之初,哪里分得出什么善恶,依我看,人之初,性无能,这才是惟一的真理”。

世纪之初,我们在大部分事情上仍然分享着一些无能的困惑,除了性。