《源氏物语》的布景

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

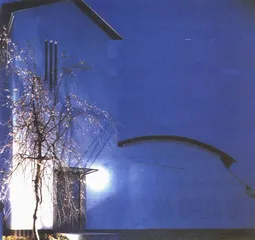

“朦胧月夜之家”临街的夜景

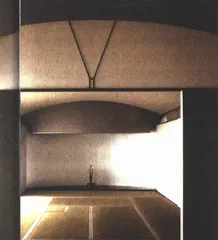

和室内景

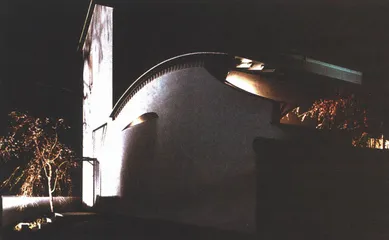

从侧面可以看到小园里露出的灯光和花树

“朦胧月夜之家”的设计师出江宽出生在川端康成描摹的那个京都,那里淡黑色的古老街景究竟曾给了他多少熏陶启发,这非我们外人所能准确揣度。以一个现代设计师而言,终归不能再像古人一样大量选用木材,这该是很合经济原则的简单判断。那么,没有了木结构可仗势作态的新建筑,还向哪里去找东方神韵?

住宅临街的一面,照理说,该当是正脸儿。北京四合院里略气派些的,多用垂花门加影壁,在一水儿青灰色的院墙绵延中,彰显出那个隆重的入口。西式的老宅邸可能还要更加讲究对称轴线和门口的雕饰细部,连带着,宅邸内部的空间序列也跟着一起平头正脸地端庄起来。而这个“朦胧月夜之家”呢,转过身子去,用了个侧面来临街,在街景中露面的是它的山墙。打一个粗俗的比方,这座宅子是让人从它的“胳肢窝”处进入的。

进门迎面就有个玄关,这是当然之理,放下不表。转90度走出玄关,马上进入了一条长走廊,走廊的对面,就是这座宅子里所谓仪式化、戏剧化的地方:和室。姑且不论榻榻米上的坐姿把人人都变成罗圈腿的弊病,那种连坐具都简略掉的布置方式,其实颇合简约主义的审美标准。在过去的几百年间,日本的天皇一直受制于臣属,可怜的皇室相对寒酸,与我们天朝的泱泱盛况当然是不可同日而语的了。于是,他们因陋就简,想出了以朴素简约取胜的法子——比密斯的“少就是多”还要早得远。在这和室的整间屋子里,除了地上纵横铺设着的榻榻米呈现出不同的编织方向外,好歹还容人能看到几块浅灰褐色的吊顶板,几条深色的装饰线。这些都算在建筑构形语素内,换用我们日常的话来说,就是“装修”的内容;而属于“装饰”的呢,一只花盆供在和室尽端略高半步的弧形平台上,恨不得连枝叶都全是直线,头顶上有天光洒下来。这就是全部。

所以这才是戏剧布景啊,它一丝不乱的,凭谁敢在这里面欹哩歪斜地没个正形?空廓而严整的空间效果加上光效,逼着人不敢抱怨会坐麻了双腿,只好正了襟袖正了容,直起背来压在自己可怜的脚踝上。喝茶时还别忘了,先把茶碗转上三圈,轻声抱歉道:“那我就先偏过了。”相形于如今我们同胞用大玻璃瓶子吸溜作响地酣饮滚烫茉莉花茶的功架招式,这文戏对人的提醒和限制不动声色,却是不怕你不听。

和室的大小是十六张榻榻米(日本人叫“十六席”)略有余,大概有个30平方米上下,在纵向约及六分处设了活动隔扇,可以把它划分成两间,当是预备来了朋友夜深借宿的时候,从壁柜里取出被褥来分别席地而卧。像源氏那样风流的,还可以拉开隔扇和主人(或者主妇)在两边夜谈,也未可知。这收留朋友的容量便是可大可小了,从理论上来讲,整个地面都可以充当床铺,确属经济又灵活的好法子,可惜他们日本人没有过春节大肆走亲戚的传统。

和室的长边正对着一个极小的自家小园,是日本人以庭园入窗景的必有之义。在寸土寸金的现代化都市里,谁能占得多大的庭园空间啊,这所谓院子只不过是用与隔壁人家相邻的院墙,硬生生地分开来的一窄溜地块,一整天里大概连阳光也照不进来多久的。当初,建筑师如若把这块余地吃进室内面积里,也就不声不响地没了这点睛一笔,无非是把客厅餐厅做得大出一圈去而已。有了这小园,在幽闲的日子里,无论院墙根能放进来多少阳光,都去把落地的纸门拉开,宽袍大袖地坐在檐下出挑的平台边,最好手畔再摆上一只粗瓷茶碗,听任凋花落叶悄然拂衣而下,浑然是几百年不变的一幕场景。

整个宅子里有了这个和室,才有了戏剧的内核,有了精神。它既具备如此功效,就被供起来了。私密性比较强的正经卧室空间被放在二楼,设计师很留心地,把这列俗屋限制在走廊对过的房间上面。仅就和室这半边而言,建筑被处理成了一个经典的有天有地的单层厅堂。

查对原址,这个“朦胧月夜之家”本来的地段形状并不是四方四正的,而是一个梯形,斜斜地挨着大路。设计师不想满打满算地把地段撑足,而是利用这个夹角,在路边做成了一小块退后的缓冲地段,总也是做出了一个闹市中回避车马喧闹的姿态来,而且借机把建筑的平面收进了严整的矩形外廓。从大路上看,两层高的双坡顶下设置成入口所在,二层房间的三线窄窗位于入口上方,显然纯属装饰性的开洞,没有什么实际功能的,既在强调着眼皮底下不起眼的小小屏门,也是追求视觉平衡的一种处理手法。旁边单层高的屋顶轻轻抛出的弧线,显得那么从容轻巧,檐下一排细巧的椽头的影子,成了临街立面上最细致的一层装饰。再往边上远去,是遮护着小园的院墙,顶缘被设计成了反向的弧线,加上迭落的两条似是而非的飞檐轮廓线,给了这道墙面一个漂亮的收束。在入口小门的上方,有一个钢框架的玻璃雨棚,这是这个立面上惟一一处用现代感点醒路人的细部,别弄假成真地以为还没到钢铁时代。纤巧的框架加上透明的玻璃,从正立面上看只有窄窄一线,即使在脚灯的反射之下把影子落在了白粉墙上,也是轻描淡写的,只留给有心注意的眼睛,绝不妨碍整个立面沉静淡雅的韵致。

在临街的立面上,如果借了光影之力,会看到还有一道水平方向的弧线,这就是和室顶端那道弧形墙壁的外沿。它和笔直墙面之间形成的缝隙,就是和室里摆供盆花的矮平台顶上那一线隐约天光的来源了。这样,在整个临街的立面上,几道轻飘飘的弧线,极其细瘦的小门和窄窗,加上一个毫不起眼的雨棚,就以白粉墙为底,完成了—幅计白当黑的抽象画,它的“无之美”,绝对是一派东方风韵。简直就像一句广告词:“就是这么简单!”

还有更加令人怜爱的一个角色,在宅子和大路之间留着的夹角上,那是一株楚楚可怜的花树披离着,和小院里靠近外墙的另外一株花树遥相呼应。主人特为在树根处打起了一盏脚灯,夜色里,这树映衬着身后的白粉墙,分明就是舞台正中的聚光灯下那个薄命红颜。“朦胧月夜之家”简单小巧的不对称布局,和故事里胧月夜其人的边缘状态正相吻合,虽说能成个好配角到底也是难得的。