生活在3000米水下

作者:王星(文 / 王星)

1937年夏天,日本的一艘珍珠采收船在澳大利亚沿海打捞珍珠,船长亲自潜水下海。不久,留在船上的船员得到了船长从水下发出的求救信号,船员立刻拉紧绳索,但最后拉上来的只有船长的帽子和安全带。船员们立刻跳下水中营救,结果一无所获。两年后,在同一水域的80米深处,又有一名潜水员下落不明。

1953年夏天,还是在澳大利亚的近海水域,一名测试新式潜水服性能的潜水员潜入海中,被一条四五米长的大鲨鱼发现。鲨鱼紧随着潜水员,但没有伤害他。潜水员继续下潜,直到发现下方是一条漆黑的海沟。这时,那条大鲨鱼也跟了过来,游弋在距潜水员大约5米远的地方。突然,潜水员感到海水开始变冷,随即发现一个灰黑色怪物浮了上来。当怪物缓慢地向上游动,潜水员借助微弱的潜水灯光发现这是一个从未见过的巨大扁平状怪物,看上去它既没有四肢,也没有眼睛或嘴,像是一块光滑的木板。随着怪物的游动,海水似乎变得更凉。追踪潜水员的大鲨鱼不知是由于寒冷还是由于恐惧,像昏睡过去一样一动不动。怪物不久便接近了鲨鱼,并在鲨鱼身上蹭了一下。鲨鱼立即抽搐起来,失去了抵抗能力,被怪物整个吞下。随后,怪物又缓缓地游进了深海。

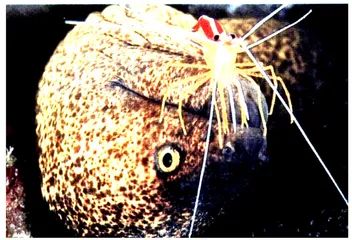

几百年来,类似上述这样的关于深海怪物的传闻一直在世界各地流传。据统计,近300年来,有近千人目睹过大海中的怪物。目击地点包括北美洲、西非、印度洋、红海以及地中海等海域。但迄今为止,科学家真正发现的深海动物似乎并没有这么耸人听闻。1977年2月,法国科学家乘坐深海潜艇“阿尔文”号到大洋中脊裂谷地带考察。“阿尔文”号的乘员舱由钛合金制成,舱内空气可以产生约一个大气压的压力。科学家在太平洋加拉帕戈斯群岛海域的水下2500米深处发现了大量火山口。火山口附近有许多温泉,泉口周围的水温都在12~17摄氏度之间。在泉口附近还发现了五个生物群落,这些生物群落中有粉红色的小鱼与紫色的章鱼在游动,成千上万直径达一米的大白蛤和棕色的贻贝铺满海底,海床上还有一群群白色的螃蟹爬来爬去。温泉边的岩石上竖立着一大片长达3~4米的管栖蠕虫。蠕虫管子的一端固定在岩石上,另一端长着鲜红的羽毛状的触肱。这是人类首次发现这种管栖蠕虫。此后的深海海底观测发现了更多的生物。加利亚湾外海域水下2500米深处的水温达350摄氏度;大西洋亚速尔群岛附近水下水温达325摄氏度;距美国奥列根海域160千米的约3000米水下水温高达380摄氏度;红海海底水温达350~400摄氏度;这些裂谷地带的温泉泉口附近都发现了深海动物。深海动物分布也很有规律:如果温泉口的水温低、水质清澈,生物的种类与数量就会比较多;如果温泉口的水温高、水中成分复杂,生物的种类与数量相应会减少。这些在黑暗的高温高压环境中生活的深海动物目前已经成为地球上的第三大生命系统。

深海动物已经成为地球上的第三大生命系统

生活在没有阳光的深海海底的动物的食物来源很长时间以来一直是一个谜。目前科学家普遍倾向相信它们依靠的是由地球内部喷涌出的化学能量。有关深海动物如何利用化学能量存在各种解释。有人认为:海底温泉从地球内部带来硫酸盐矿物,硫酸盐在海底的高温高压环境下转化为硫化氢,海底的硫细菌以硫化氢为养料大量繁殖。小动物以硫细菌为食物,大动物又吞食小动物,一条食物链由此形成。另一种看法则认为,深海动物可以与硫细菌共生:深海动物体内寄生着大量的硫细菌,硫细菌随后通过一系列的化学作用合成碳水化合物来“回报”深海动物。在深海动物的体内都有大量的硫化氢,这也是它们被捞出水面后都会冒出一股臭鸡蛋味的原因。硫化氢毒性很大,在动物体内能取代氧和进行呼吸作用的酵结合,使动物窒息而死,但深海动物在演化过程中都生成了自己的解毒机制。对管栖蠕虫的研究发现,蠕虫血液中的血红蛋白除运送氧气外对硫化氢还有极强的吸附力,它能直接把硫化氢运往硫细菌寄生的器官,防止了硫化氢与酵素结合,从而避免了中毒。深海巨蛤的体内也有一种特别的分子,可以起到运载硫化氢、消除其毒性的作用。

食物的问题解决后是氧气供应问题。目前的研究已经证实深海动物都有发达的吸氧系统。以管栖蠕虫为例,管栖蠕虫体内含有大量对氧亲和力极强的血红蛋白,体外有30多万条触手来捕捉水中的氧分子,这些生理特性都保证了它体内对氧的需要。海底动物栖居的高温环境是另一个令人困扰的问题。因为现代生物学相信:组成生物骨架和蛋白质的化学结构在80度以上的环境中会产生变化,分子结构也随之解体。但1988年科学家在海底温泉附近找到了一种能在水温93摄氏度的环境中生长的耐热细菌。从这种细菌中后来分离出一种被称为“DAN”的聚合酶,这种酶可加速DNA的链式反应,使极少量的DNA就能迅速克隆出万亿个DAN复制品。DNA聚合酶在高温环境中极为稳定,从而保证了生物体在高温环境中生存。

最后也最不可思议的是这些动物的抗压能力。海水深度每增加10米就会增加相当于一个大气压的压力,深海海底每平方厘米的水压重达几吨。深海动物的抗压能力部分得益于它们多孔而且渗透性强的表皮组织。海水可以通过表皮直接进入它们体内的细胞里,使躯体内外压力保持相对的平衡。最近的研究则表明:深海动物把自己体内细胞的细胞膜“改造”成了“可以压缩”的抗压物质。生物的细胞膜通常由油脂构成,它允许蛋白质通过,完成输送养料、废物并将各种生理信号在细胞间传递的任务。如果油脂层过于浓稠,输送通道将关闭;而高压与低温都可能导致油脂层变浓稠。构成深海动物体内细胞膜的是流动性更强的油脂。按照人类的说法,它们更倾向用植物油这样的不饱和脂肪代替黄油这样的饱和脂肪来建造自己的细胞膜。这种特殊构造无疑也大大提高了深海动物的抗压能力。

与深海动物相比,人类已经习惯了在舒适的地球表面被将近6.7公斤重的空气轻柔地包裹在其中。人体大部分由水构成,在深海虽然感觉不适却还不至于被挤垮;但我们的其他生理特性阻止我们只身前往更深的海底。去海底深渊探险人类目前只能依靠像“阿尔文”号这样的深海潜艇,或是用安装在有线遥控机器人身上的电视摄像机进行观测。事实就是这样:人类虽然已经在30年前就漫步在月球的表面,但人类的脚印至今不曾留在深海海底。

深海动物主要聚集在珊瑚周围