报道:野牦牛队的消失

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

最后的“野牦牛”

7月21日,青海省格尔木市人民法院作出一审判决,判原西部工委办公室主任靳炎祖有期徒刑2年,缓刑2年;司机吕长征、治多县林业派出所民警尼玛、尕仁青各被判有期徒刑1年,缓刑1年;3名临时队员被免予刑事处罚,另一名队员另案处理。野牦牛队8名队员这桩“在执行任务中涉嫌贪污”一案,至此有了一个大家都可以接受的结果。以这种方式完成“野牦牛队”在公众面前的最后一次亮相,是许多人始料未及的。

1998年4月,时任西部工委办公室主任的靳炎祖带领7名队员在巡逻中,抓获一盗猎团伙。在押解途中,他们放走了盗猎人员和一辆车,又把收缴来的藏羚羊皮卖掉,每人分了4000多元。7月25日,接受记者采访的靳炎祖对这一事实毫无异议:“是我主张卖的,哪怕是杀头,我也要担这个责任。”靳炎祖说,扎巴多杰书记后来知道此事后,曾批评了他们,靳写了检查,这笔钱又从几个人的工资中逐月扣除。

颇有意味的是,正是这起“贪污案”,才使不少人对这支有“可可西里野生动物保护神”之誉的野牦牛队队员的生活有了一个真实了解。

青海是在全国数得上的穷省,野牦牛队所在的治多县更是国家级贫困县,用电至今都成问题。虽然县里干部的工资也经常没有保障,但对生存方式、收入来源极度单一的当地人来说,能吃上皇粮的诱惑力是不言而喻的。野牦牛队队员扎西告诉记者:“因为可能会有正式编制的机会,1996年我才参加野牦牛队。没想到之后的日子会那么苦,巡山时候基本上是饱一顿饿一顿,最初招聘的60个临时工,没到一个月就跑了许多。”

与盗猎分子斗争的艰苦性、高风险以及他们自身生活的艰难拮据,增加了野牦牛队的传奇色彩,而对初衷是找一个饭碗的许多队员来说,这种行为叫“环保”、叫“保护野生动物”,他们还第一次知道。就在外界赋予他们更多的精神褒奖的时候,这些“英雄”其实更多地是在为生存而挣扎。野牦牛队的大部分队员是临时工,每月工资只有200多元,许多人的家属还没有工作。

私卖藏羚羊皮的行为是在连续10个月未发工资的情况下发生的,不少舆论表示了一定的同情。靳炎祖认为:“我这样做不是为了我自己,而是为了这支队伍。”他告诉记者,当时他刚从西宁探亲回来,看到有的队员离队回家,有的队员开始挖野菜吃,“看到弟兄们很苦,觉得对不起他们”,他才决定卖了罚来的那些藏羚羊皮。对这一事件,他现在的看法仍是,“要说这是违法,那整个野牦牛队都违法”;“皮子拉回去的话,他们也卖。他们卖还不如我卖——我卖的价钱比他们高。他们卖的钱是还债,还不如我卖了给弟兄们补贴亏欠的工资。”“他们”指的是当时野牦牛队的一、二把手扎巴多杰和梁银权。

8名队员卖藏羚羊皮时,野牦牛队确实也在卖,这并非爆炸性新闻。在面积8万多平方公里的无人区巡逻,野牦牛队每次消耗汽油近万元,加上维修费和四十多名职工工资的开支,绝大部分都要由自己筹集。野牦牛队于是和盗猎者们形成了一种微妙的关系:他们抓捕盗猎者,但这种行为要靠卖藏羚羊皮来维持。“用已经死的藏羚羊来保护活着的藏羚羊”。扎巴多杰来京演讲时也曾公开承认此事,但自1998年9月起,扎保证再不卖羊皮,此后也真的没再卖过。

梁银权在接受记者采访时,对此事的解释是,“他们(指被捕的8人)是一种纯粹的个人行为,而工委则是请示了相关领导部门,是一种政府行为。”但对于卖皮的钱用于还债一说,他没有否认。据介绍,野牦牛队当时已有近百万的高额债务,除去每年约几十万元的巡山经费,还有为索南达杰建纪念碑所欠的46万元人民币、20万元的银行贷款一一采访中,靳炎祖对这一点颇为不满。对此,知情者的解释都不是很确切,事件大体是:1995年野牦牛队刚成立时,一位去格尔木做生意的商人看中了可可西里的几个银矿,提出每年交一笔数额不小的管理费,合同期是7年。商人预付了十几万元并提出帮索书记立纪念碑。因为当初治多县对扎书记有过承诺,可可西里所有资源收入在一定年限内由野牦牛队自由支配,所以这个天大喜讯让扎书记对形势的判断比较乐观,因此马上拉起了五六十人的野牦牛队。但事后,商人发现银矿几乎没有什么开采价值,先期投入打了水漂,合约成为废纸,该老板后来变成了“承建商”,野牦牛队反而欠下一大笔“修碑款”,而每年100万的资源费当然无从着落,野牦牛队的处境从此更加艰难。至于商人,自此以“倾家荡产支持环保”的形象出现,赢得了不少同情和尊敬。

在许多人看来早被内部处理完毕的“私卖羊皮”一事,三年后突然被毫无预兆地抖落出来,其原因在格尔木市司法机关那里并没有一个统一的回答,一种说法是“早就知道”,另一种则是“有人举报”。

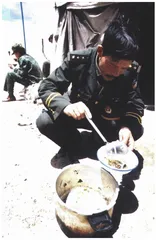

公众眼里的英雄其实一直在艰难中生活(钱冰戈 摄)

野牦牛的命运,可可西里之争?

野牦牛队的出身从一开始就不简单。

青海省林业局副局长王谦对记者介绍说:“1992年,(治多县)西部工委成立的最初目的是开发西部矿产资源,而并非保护野生动物。”由于许多人在非法采金、盗猎,可可西里植被遭到很大破坏,野生动物也在劫难逃。索南达杰又牵头组建了一支以保护藏羚羊为目的的队伍。索南达杰牺牲后,1995年5月,扎巴多杰重新组建西部工委,成立了反盗猎队伍——这就是后来广为人知的“野牦牛队”。

对野牦牛队的身份,即便是直接领导者——青海省林业局也未能给出一致的确认。省林业局动植物管理处处长郑杰认为:“不应该把野牦牛队说成是一支民间组织”,理由是,西部工委成立的这支组织没有在有关部门有进行过登记和注册,“没有履行手续的民间组织的合法性值得怀疑”。而王谦则认为,野牦牛队是由西部工委招募的临时人员组建而成的反盗猎队伍,是一支“群众性民间组织”。对最近一家杂志提到的“1998年林业部濒管办曾为西部工委解决了7万元的活动经费”说法,王谦表示林业部门没有任何拨款。他的说法是,“既然是群众组织,就不可能都由政府来支持,这点国内外都如此”。

当时有64人的野牦牛队大多是从社会上招募的退伍军人和待业青年,没有正规装备,一部分枪缴自犯罪分子。虽然西部工委下辖的林业派出所内有3名公安人员,每次执行任务至少有一个有执法权的人进山,以增加它的合法成分,但对每次进山都带有武器的大多数队员来说,是没有执法权力的。有人说,野牦牛队已近似一支“独立武装”。

后来,随着野牦牛队在国内甚至国际上声名日益显赫,一些混乱也随之而来:如收缴的大量皮子没有一个明确的处理方法,另外,一些人指责西部工委私自签定资源开发协议或合同,使得非法经营活动没有得到有效制止。“素质普遍较低”的说法更是从未消失。

没有人对“理顺关系”有意见,但在具体的处理上,裂痕出现了。

1997年年底,可可西里国家级自然保护区成立,管理局局长不是被认为一直为此事奔走呼吁的扎巴多杰。与治多县素来不睦的曲麻莱县原副县长才嘎升任局长,管理局的正式员工也大多来自曲麻莱县。一个地区同时出现两支执法队伍,由此而带来的碰撞、摩擦和对正常管理秩序的破坏都是可以预期的。1999年8月,在玉树州的协调会上,决定撤销西部工委,野牦牛队的队员将被管理局收编,但保留“野牦牛”的称号。据说整个过程没有一个与野牦牛队沾边的人出席。后来,由于媒体和一些自然保护组织为代表的“民意”,使收编计划暂缓,与行政决策的对峙使得在近15个月里,西部工委依然存在。但一年多的双重管理,冲突日趋公开和尖锐。2000年春节期间,野牦牛队队员曾与保护区管理局之间发生过一次集体斗殴。当时野牦牛队队员到车站送来访的一位记者,与管理局的“正规军”不期而遇。管理局车队上打着“可可西里野生动物的保护神”的宣传语,野牦牛队队员认为“保护神”是媒体送给自己的,与管理局的人发生争执,使双方都积攒了许久的怨气有了爆发点。野牦牛队以四五个人对9个人,结果使对方数人重伤住院。据说后来才嘎局长在许多场合下出示野牦牛队队员“寻衅滋事”后,管理局一片狼藉的照片,以示其素质低下,难于管理。

人们很自然地会把野牦牛队的进山、被抓获的盗猎分子以及缴获藏羚羊皮等数字与管理局的正牌军作比较。“自然之友”藏羚羊信息中心项目主管胡佳向记者举一个细节说,1999年5月,“自然之友”赠给了野牦牛队两辆新车,待他3个月后在可可西里再见到那两辆车时,“就像下过地狱一样”,都是些大毛病。这显然与野牦牛队频繁进山巡逻有关。而管理局,“去年6月才第一次进山”,第一次进山巡逻的管理局车队后来还因为油耗尽而被困。这次行动后来又演变为支持双方的媒体之间的论战。据说才嘎局长为此召开了数次小型记者招待会,关于两者之间矛盾冲突的报道由此拉开序幕。

上图:野牦牛队得到了“自然之友”赠送的两辆吉普车(钱冰戈 摄)

右图:北京的“自然之友”给野牦牛队很大的精神与物质上的支持,图为部分“自然之友”会员与野牦牛队的合影(钱冰戈 摄)

据报道,管理局局长才嘎认为,西部工委向采金者、捕捞卤虫者大肆发放许可证,令管理局执法很被动,这种行为有悖于全面可可西里生态环境保护。对此,曾在可可西里生活了8个月的一名志愿者向记者详细解释他所了解的情况:1997年,野牦牛队按要求取缔金矿,向合法采金者收取管理费这一来源丧失后,1999年开始,野牦牛队陆续“谨慎”开发了一些卤虫湖。2001年初,治多县政府收回了可可西里卤虫的开发权,与几个老板签定了开发合同后,收取了30多万元资源费。据说,此举得到了管理局局长才嘎的同意。县上拨给野牦牛队大约2万元人民币,要求他们对捞虫者进行监督管理,因为西部工委实际上是治多县委的派出机构,要执行上面的命令,这就是野牦牛队曾被看到带领卤虫捕捞者进山的原因。但是“卤虫事件”的确给野牦牛队带来了许多负面影响。

一知情者将这些纷争都解释为地方势力对可可西里利益争夺而产生的矛盾。据介绍,可可西里无人区虽然在地图上标明属于治多县,但自从被发现金矿后,治多县、曲麻莱县乃至玉树州就开始争夺其归属权。治多县由于野牦牛队的存在而占得先机。这位知情者认为,1997年,玉树州抛开野牦牛队,以与治多矛盾最直接的曲麻莱县为班底成立管理局,人为制造了两种力量并存且对立的局面。郑杰给出的三条理由是:据国家有关法规,禁止任何人在自然保护区内进行采矿、捕捞等生产经营活动,这使得以“开发西部矿产资源”为“原始使命”的西部工委失去了存在意义。可可西里作为国家级保护区,应该由州、省部门直接领导,西部工委只是治多县的一个机构,理应撤回治多县。“那里(包括周边)也还有上万亩的土地需要人去保护”。

除了与外部的重重冲突之外,野牦牛队自身的矛盾客观上也加速自身的解体。这支更多的是凭借扎巴多杰个人威信和酋长式领导魅力组织起来的队伍,在扎去世后出现裂缝。在采访中,靳炎祖丝毫没有掩饰对梁银权的不满。而许多知情者都认为,这主要源于靳对没当上一把手的怨气。

从某种角度讲,靳炎祖对未成为野牦牛队“一把手”的耿耿于怀是可以理解的。靳炎祖是索南达杰的小学同学、战友,私交甚好。索南达杰最早拉起这支队伍时,只有四个人。后来索牺牲、另位两人离开西部工委,靳还是坚持到今天。曾是小学老师的靳藏语说得好,文字、表达能力又公认超过梁。但靳未当上一把手也有历史原因。1994年1月18日,索南达杰和4名队员经过一番激战,抓获了20名盗猎分子,索南达杰让2名队员将一名打断了股动脉和另一患有高原肺气肿的盗猎者送到医院抢救,当时靳炎祖和另外一名队员留下来看守。盗猎分子借口让靳炎祖进车喝水休息,突然将其按倒在地,解除了武装。返回后发现情况有变时,索南达杰与盗猎分子展开了枪战,被打断了腿动脉。5天后,索南达杰保持卧射姿势、被冻成雕塑一般的尸体被发现,而靳炎祖则在被盗猎分子用刀子在脸上刻了字之后活着回来。之后,被疑与盗猎分子合谋害死索南达杰,靳炎祖又曾在看守所里被关了139天。“好兄弟死了,自己活着回来”,靳的死里逃生从此在藏族人居多的治多县成了被人瞧不起的缘由。索南达杰、扎巴多杰之后,结果是扎的战友梁银权而不是靳炎祖当了野牦牛队的第二任队长。事后,不仅人们期望两人成为“黄金搭档”的局面并未实现,不少对野牦牛队不利的传闻也起源于这些矛盾中。

被还原的“英雄”

“去年11月,省林业局、管理局和格尔木公安局联合组织的一次大规模反盗猎巡山,野牦牛队通过新闻媒介的宣传过度突出个人形象,这可能有些不大合适。”郑杰不经意流露出的抱怨可能是来自另一个层面的冲突。去过可可西里的一位人士介绍说,许多记者来到可可西里,经常追着管理局的人问:“野牦牛队在哪儿?我要采访他们。”这让管理局的人很不高兴。换了谁会高兴呢?

众所周知的是,站在野牦牛队身后的,是以北京为主的一些媒体和环保组织。也是在他们的努力下,野牦牛队的经历才得以为外界所知并获得巨大荣誉。60余起盗猎案件的破获,查获近9000张藏羚羊皮的事实使“野牦牛队”迅速成为公众心目中的英雄。虽然扎巴多杰、梁银权多次在一些场合强调野牦牛队的政府色彩,但与国内以及国际民间环保力量的良好关系,使其更多的成了民间环保的一面旗帜。野牦牛队的许多队员们出身牧民,爱喝酒,性格豪放不羁。但在频频对准他们的闪光灯前,野牦牛队队员自身的一些缺点都被忽视了。

很明显,野牦牛队队员们意识到了媒体的关注、知名度的提高,他们会在格尔木街头把车开得飞快,还愿意很自豪地拍着胸说:“我在北京有朋友。”不过胡佳强调,“不是从朴实到不朴实的那种变化”。

在这一事件中,站在英雄对面的,似乎成了保护区管理局以及当地某些政府部门。他们对站在野牦牛队的立场上,频频发言的一些组织和媒体的看法是“不了解情况,瞎说话”。他们抱怨,媒体以及公众对野牦牛队的过度关注使他们遭受很大压力。

一位愿以“林中白狼”身份出现的环保人士对记者谈了他的看法。他说,“悲情主义和理想主义让野牦牛事件偏离了原有的方向”。而媒体,“在寻找煽情的点,环保成了它的一棵苗。”他毫不客气地批评媒体,与其报道这么多纷争,还不如报道现实的环境在如何恶化;而环保人士应该静下心来,认真做点实际的事情。“林中白狼”认为,在保护藏羚羊上,“不能停留在明白放放枪就行了,重要的是堵住源头”。希望野牦牛事件能有利于全国更多的自然保护区的建设。

一位局外人迷惑不解的是,“野牦牛队”已经成了一个品牌,近几年来国际组织、国内社会各界给野牦牛的援助已近百万元,但可可西里的大环境却没有根本性变化,藏羚羊的问题其实没能解决。事实上,杜绝藏羚羊盗猎事件的发生,关键还是要从源头杜绝藏羚羊制品的消费,但是,注意力和资源却更多地投向了可可西里。

如今,围绕野牦牛队的一切纷争似乎都是外界的事,原来的野牦牛队队员已经在为一份新的工作而努力了。除几名干部回到治多县工作外,野牦牛队的24名队员成为自然保护区管理局的成员,其中正式工3名、临时工21名。王谦对记者解释说:“这边是个吃饭财政,靠的是国家补贴,根本没有钱,哪里来空缺的编制名额?不可能因为你是英雄,政府就把你一直养起来。”已到管理局工作的扎西告诉记者,“并入管理局后,管理都比较正规,工资从210元提高到400多元,工作条件好了不少。”

采访中,记者向两位环保人士问这样一个问题,如果没有媒体追捧、环保组织关注,野牦牛队的命运会如何?两人的眼光立即黯淡下来,然后说,如果没有这一切,或许,野牦牛队还会像以前那样驰骋在可可西里抓盗猎分子,过着艰苦然而简单快乐的生活。