绘画大师希区柯克?

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

能被10亿人记住的打火机就在那儿,还有《美人计》中的一串钥匙链,《深闺疑云》中那杯让人胆战心惊的牛奶以及珍妮特·李在《精神病患者》中用过的镶蕾丝花边的黑色胸罩。21件曾在希区柯克21部影片中出现的物品被精心摆放在玻璃橱窗的红色垫子上,这间如同希区柯克影片一般气氛诡异的幽暗展室是法国蓬皮杜中心6月6日至9月24日“希区柯克和艺术:致命的巧合”展览的第一部分。

除了布努艾尔以外,迄今还没有哪家艺术博物馆向一位电影导演如此敞开大门。200多件展品,其中包括油画、雕塑、素描、电影布景模型、服装设计以及40多个电影片段构成了这场展览的三个主题:“资料和档案”,“电影内在氛围的研究分析”,以及“艺术影响和灵感来源”。

半个多世纪之前,以“悬念大师”著称的希区柯克留给影评家们的最大“悬念”是作为电影导演,他究竟只是熟练制造畅销产品的肤浅工匠,还是一位真正高深的艺术家?1951年,戈达尔首先在《电影手册》上称希区柯克为有电影以来最伟大的导演之一。得益于戈达尔、特吕弗及其他作者评论家们拼了命地努力,希区柯克的地位才最终被提升到严肃导演的高度,引得批评家们从精神分析、女权主义各个角度认真诠释他那些备受大众欢迎的作品。如今对蓬皮杜中心来说,仅限于一些电影大师的资料堆积显然不足以构成举办一场大规模展览的理由,类似希区柯克电影中双重身份、厌女症或者窥淫癖研究的陈词滥调也实在让人厌倦;于是,探求希区柯克电影形式和现代绘画艺术间相互对应和影响的关系成了这场“希区柯克和艺术”展览的最好借口。

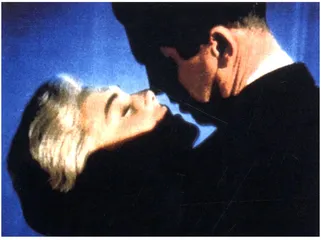

詹姆斯·史都华和金·诺瓦克在《迷魂记》中

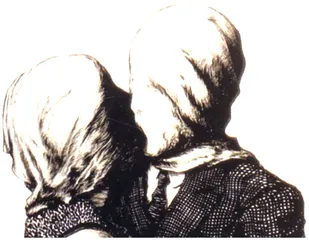

Rene Margritte的《两人》(1928)

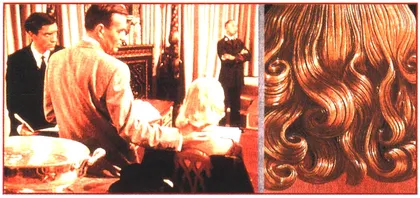

从Felix de Boeck 1932年的一幅绘画中希区柯克为《迷魂记》(1958)的镜头取景找到灵感

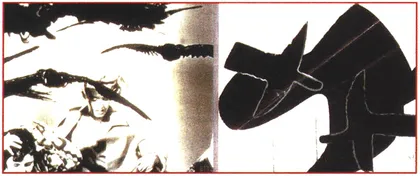

左图:《精神病患者》(1960)

右图:Carel Willink的《新灾难》(1932)

左图:《西北偏北》(1959)

右图:《红色卷发》(Domenico Gnoli,1969)

《群鸟》(1963)和布拉克1957年的作品《黑色的鸟群》有着惊人的相似

左图:《迷魂记》中的金·诺瓦克

右图:《死者》(Willy Schlobach,1890)

关于希区柯克和绘画之间的关系,最先让人想起的是他和达利在《爱德华大夫》中的合作,格里高利·派克梦中奇异阴郁的画面就出自达利手下。当时希区柯克身上不同一般电影人的怪癖习性使两人相处融洽,虽然当达利设计一个破碎雕像,从中爬出一群蚂蚁并爬满英格丽·褒曼的脸时,希区柯克否定了这样过于大胆的设想。在希区柯克作为艺术爱好者漫不经心的绘画收藏中,就包括三幅克利(Paul Klee),一幅苏丁(Chaim Soutine),三幅劳伦瑟(Laurencin),以及一幅毕加索的赝品等等。作为以字幕设计师出身的导演,希区柯克习惯于和摄影师一起画出每个镜头的设计草图,并且似乎是为这场展览的合法性提供证据,他也曾这样说过:“对我来说,电影诞生于纸上。拍电影时我只想到一块需要填充的白色屏幕,就像面对一块画布一样。”

于是如今人们看到了许多一一对应的镜头画面和绘画作品,比如《迷魂记》中詹姆斯·史都华的特写镜头和马提尼作于1929年的一幅《自画像》,《精神病患者》中阴森可怖的汽车旅馆和威灵克笔下的某幢房屋,或者攻击金发女郎蒂比·赫德伦的群鸟和布拉克的《黑鸟》……问题是,这样的并置和“致命的巧合”是否由于彼此间过于相似反而牵强呢?

“希区柯克和艺术”的主办人多米尼克·帕尼用一堆美术术语解释自己的初衷:“希区柯克是惟一能覆盖一个世纪的电影导演,他的作品体现了从古典主义到现代主义再到矫饰主义的演变过程,将相信描绘灵魂可能性的象征主义和发现无意识和性欲的超现实主义联系在一起。从他的作品中我们可以观察到电影这项年轻流行的艺术如何在20世纪使绘画这项古老艺术得到复苏。”

这样说来,也许戈达尔的那句话是想早早地提醒我们,当电影成了20世纪或者21世纪最活跃最流行的艺术形式时,这个时代的伟大作品就不再是塞尚的苹果或梵高的向日葵,而是银幕上的一只打火机,一杯牛奶,或者一辆汽车?