狗的真实故事

作者:王星(文 / 王星)

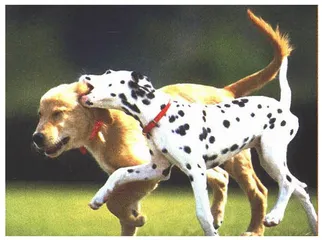

大麦町狗因为性格温和而被列为理想的宠物狗

从某种程度上讲,狗是一群顶级骗子:它们掏光了我们的钱包,我们还对它们露出微笑。夏天它们趴在空调的吹风口下,冬天它们蜷缩在火炉边。它们对家里财产造成的各种破坏难以名状。它们决定着我们晚上何时上床,早上几点起床,决定着我们可以去哪里休假,停留多长时间,决定着我们可以请什么人来家里吃饭,决定着我们应该如何装饰我们的房间。假如是一个有这样品性的人类和我们住在一起,我们肯定会叫警察。

在过去几年里,新发现的科学证据开始让我们看清人类与狗之间的关系有多古怪,以及狗的行为动机和我们原先猜想的有多大差别。重新评估狗的科研工作是从一个俗称为“狗基因工程”的研究项目开始的。这个项目的规模当然无法与美国政府投资30亿美元的“人类基因工程”相比拟。狗基因工程只花费了几百万美元,其中相当一部分资金还来自私人开设的纯种狗俱乐部。这些俱乐部希望这一项目能对某些品种的狗易患的先天疾病进行基因测试。提到绘制基因图谱与进行基因研究,大多数人首先会想到这意味着找出导致这种或那种肿瘤的基因,这也就难怪寻找先天疾病的成因会成为促成狗基因研究的最直接也最有利可图的动力。但一个个体携带的基因所具有的含意远不止是个体健康状况的晴雨表,它们同时也是这一种族进化过程的日志。

事实上,对狗的基因进行严肃研究标志着科学发展史上的一次突破。多年以来,科学界一直对家养动物、尤其是狗保持敬而远之的冷漠态度。动物学家传统上对家养动物不感兴趣,把它们统称为“退化种族”,认为它们早已丧失了本能行为因而不值得进行生态学意义上的细致观察。除兽医需要使用的一点药物外,分子基因学或其他20世纪科学获得的进展都把狗排斥在一边。

几年以前,美国康奈尔大学动物健康学院的资深动物眼科学家古斯塔夫·阿圭尔和他的同事终于把现代生物学的研究工具应用于狗的基因研究。阿圭尔和他的同事很幸运,因为与人类倾向异族通婚的习惯不同,狗的血统在同系繁殖过程中保持了彼此的独立。举例来说,挪威猎麋犬与小猎犬之间的差别不只体现在它们迥然不同的外表与不同的先天疾病上,甚至体现在它们体内每一个染色体中的“无用DNA”上。众所周知,基因是染色体的DNA的组合序列,行使重要作用的基因组中在进化过程中变质的部分会产生有害作用,因而很快会在繁殖过程中被淘汰;但“无用DNA”中的变质会以不同的随意方式累积起来,所以人们可以根据“无用DNA”的不同形态分辨不同的家族。

狗的起源的标准传说是:人类发现狗是一个有用的伙伴,因此把它引入了自己的家庭。狗显露出与狼在形态上的明显区别的最古老考古学证据是出土于中东的距今1.2万年前的化石标本,这一进化恰好与人类第一次农业定居以及永久性村落出现处于同一时期,当时包括绵羊与山羊在内的其他家畜也已出现。“狗与人类的定居同时出现”这种说法已经深入人心,但基因研究上的发现却与此截然相反。

不同品种的狗的DNA其实差别很小

狗与狼的DNA差别只有1%左右

在阿圭尔小组绘制的狗基因图谱的基础上,加利福尼亚大学生物进化学家罗伯特·韦恩和他的同事收集了来自67个品种的140条狗与分属三个大陆的162条狼的血液、组织与毛发标本。为了估量这些不同品种的狗之间有多密切的血缘关系以及它们何时从一个共同祖先那里分支出来,韦恩研究了它们的线粒体DNA之间的差别。线粒体类似于动物细胞内的更小的细胞,它对基因研究的价值在于它可以独立于细胞的其他部分进行无性繁殖。动物细胞内的普通DNA会平均继承父母双方的DNA,而线粒体DNA完全来自母亲一方。正常繁殖过程中基因改变的速度很快,线粒体DNA却只会因为变质而发生改变,改变的速度大致是每10万年改变1%到2%。这也就意味着线粒体DNA可以被用做动物进化的计时器。狼与土狼的线粒体DNA 差别在6%左右,而化石证据表明它们是在大约100万年以前从共同祖先分支出来的;狼与狗的线粒体DNA差别只有1%左右,按照狼-土狼的时间表,它们分化的时间应当在13.5万年以前,比最早的狗化石的时间早许多。

韦恩的发现还完全否定了达尔文与康拉德·罗伦茨的假说,即:不止一种狼出现在近代狗类的繁殖族谱里,从而赋予了现代狗不同的外表与行为方式。事实是:狗的线粒体DNA与灰狼的相似或完全相同,对狗与狼体内普通DNA中极易发生变化的标记的分析也显示出其中大量的重合部分。另一方面,胡狼与土狼虽然可以与狗杂交并产生生育能力极强的后代,但它们却拥有截然不同的线粒体DNA序列。

韦恩小组最惊人的发现是:狗的品种与它们携带的线粒体DNA序列之间几乎没有关联。研究人员在八只德国牧羊犬中发现了五种序列,在六只金色巡回猎犬中发现了四种序列,而同样的序列重复出现在多种不同的、看起来毫不相关的品种中。如果狗真的在10万年以前就被人类驯养,我们只能认为后来这10万年里人类没有对狗做多少有选择的育种工作。韦恩的研究还表明,狗与狼的基因在很长一段时间里差异甚小,因此不可能表现出那具化石上所记录的如此明显的形态差别。

即便从狼到狗的变化只需要一小步,基因研究的结果也证明这种变化并不经常出现。韦恩发现,狗的线粒体DNA序列分为四个主要分支。假如不断有新的狼的血液注入狗的繁殖过程中,也就是说狗不断地在不同的时候从野生狼群落里“产生”出来,如此明显的分支情况不会出现。韦恩由此得出结论:最早的狗必定是选择了以某种方式与人类杂居在一起以使自己在繁殖与遗传上隔离于周围的野生狼群。当时的人类也不过是动物中的一种,因此早期的人类很可能并不是有意识地把狗当作可以驯养的对象,更可能发生的是狗的祖先为了自己的目的与人类纠缠在一起,同时以某种方法说服了人类不向它们丢石块或把它们当作食物。现代社会中为人类所称道的狗的保护与救生本领不过是它们原始本能的显露,而屡屡发生的狗攻击人类的事件更显示出它们恃强凌弱的固有本性。

科学发现经常是刻薄的。不过,有关宠物与人之间关系的这种刻薄想法其实早已出现在一些虚构作品里。动画片《加菲猫》里就曾经提到:猫实际上是一批混到人类家中骗吃骗喝的外星人。如今的科学发现不过是稍微验证了狗的身份。

为了远离狼群,狗选择了人类