“硫酸”浓雾与茫然的城市

作者:三联生活周刊(文 / 金焱 李一晴)

南海舰队驻湛江官兵处理过的硫酸泄漏一类的事故中,5月26日的这次还是比较大的

化学品的泄漏只是火灾、洪水、泥石流等等天灾人祸中的一种。一个城市总要面对天灾人祸。这次湛江遭遇的并不是惟一一次有毒化学品的泄漏,但不同的是,这次事故发生之后人们才发现,原来判定的“硫酸泄漏”是错误的

事故发生在广东湛江市市郊麻章区。

那是一个谁都不愿出门的时间:5月26日中午11时半——午饭时间;而且下着倾盆大雨,甚至有人说是暴雨。但是很多人都冒雨出来了,他们是被一股极为刺鼻的气味吸引出来的。当地人形容说,那种臭味好像是菜腌得时间太长了、腐败了的味道。

雨幕中的景象很快驱走了围观者的好奇:已经倒闭好几年的化工厂——湛江皇冠化工有限公司上空笼罩着一个灰白色的大气团,气团还在不断地弥漫扩张。就在人们按捺不住恐慌,互相询问发生了什么事时,相继有人开始呕吐起来。

湛江市公安消防支队司令部的廖参谋说,119接到报警是11时45分。而第一个到达现场的是消防队特勤中队的徐东副队长。他回忆说,那天他们一连出了三次警,先是有一栋居民楼着火了,然后就是这次。但这一次显然险情很重,他们出动了多功能破拆车、东风水罐车,加上后来增援的一个中队,先后出动了29人。

那个大气团在徐东看来辐射面确实很广,“有四五平方公里的样子”,当时徐东他们到现场时是中午12点,群众依然在那里围观,不停有人倒下,于是疏散群众成了当务之急。但疏散工作进行得不顺利,周围民房里的很多人在家里不肯离去。110也很快接到通知赶来帮助疏散。

新的麻烦是厂子长年无人,有个看门人也是很费周折才找到的,但也说不清什么,救援者只好到公安局里查工厂员工的档案。这边忙着找人,这边徐东率领的4名消防战士迅速穿戴好防化服、空气呼吸器等,向厂房靠近左角的地方探查险情。徐东听到了水沸腾的声音,“像锅里烧的开水一样”。他们看到很强的热气从一个凹下去的一米多深的池子中蒸腾上来,热气让人根本看不清东西。

于是围墙上架起了鼓风机,浓浓的气雾被吹向一边,徐东终于看清楚池子里面满是灰黑色的液体,溅起的液体将一米外贴在厂房上的马赛克都抹成了黄色。

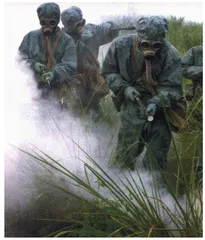

化学物品泄漏的位置和周围环境是排险首要考虑的因素

他们很快撤了下来。他们看到两个弃置在露天的液体储存罐,上面的红油漆已经斑驳脱落,大量气体从两个罐子之间冒出,但不知道具体是哪一个。

再一次侦察,他们确定是“短一点”的罐子发生泄漏,而且断定是硫酸。确定是硫酸后,他们立即拉来石灰中和,时间急迫,拉石灰的是临时征用的边上村民的农用车。当时出动两台农用车,一辆拉石灰,一辆拉沙子,“主要是想用沙子覆盖”。

解燃眉之急的石灰一到,有人就冲动地要整包扔下去。但被及时制止了,这是危险的举动:石灰外的塑料包装会引起大火。石灰最后是近距离地打下去的,池里的液体沸腾得更厉害了,但是让徐东等消防战士最后放松的是,灰色的雾气渐渐变白了,气味也渐渐小了。

不过,群众中毒的人数还在增加,现场救险的地方人员中也出现了不同程度的不适反应。消防部队紧急增援了一个中队,而且,驻湛江的南海舰队防化官兵也火速赶到了。

动用防化部队也是迫不得已。廖参谋介绍说,那时消防官兵每个中队只有七八套防化服,探查设备也不是十分理想。在一车石灰都用完后,浓度降低了,但危险仍未排除。

防化营陈铁增教导员那天率领31名官兵到达时,雨已经变成中雨,滚滚而出的浓烟也基本是白色的。伴着浓烟,陈铁增听到耳边不断有“砰砰”的声音。他们下午2点15分从驻地出发时得到通知是“发生了浓硫酸泄漏”——这也是下午3点20分他们到达现场时,地方官员介绍情况时的第一句话,所以他们出发时就有针对性地带了一些救援防化用具。

但是在现场,防毒面具发生了意外。

陈铁增教导员当时派了专业技术比较好的彭排长去探明情况,但彭排长上去3分钟后撤下来说:“硫酸的浓度太高,面具已经不能起到防护作用。”冒出的浓烟毒性太大,戴着防毒面具的陈铁增当时是在上风方向,仍感到喉咙发热、胸闷。彭排长再次冲上去时,已经换上更有效力的防护器材。

5月30日,防化营的朱宝玉营长在事后采访中告诉记者,防化战士们平日的训练及装备都是应对生化战争的,所以彭排长的防毒面具的活性炭不吸收民用化学物品产生的毒气。朱营长介绍的另一个重要事实是:这次泄漏的并不是硫酸,而是氯磺酸。这个事后的发现证明,我们当初的应急之策付出了太大的代价。这种泄漏实际已有一段时间,但大多在阳光照射下挥发。5月26日的大雨使形势急转直下——氯磺酸遇大雨产生氯化物,形成了可怕的毒气云团。

彭排长的工作很重要,他找到了泄漏的具体位置——在罐体的侧下部分,有一个七八十厘米长的泄漏口。根据彭排长的报告,排险方案分两步进行:14名精干的官兵组成突击队,陈铁增说“精干”的意思是指他们知识过硬。他们与地方人员一起挖沟,将泄漏出来的氯磺酸引进菜地,用碱进行中和、引流。仅挖沟工作就用去了半小时,中和反应进行了一个半小时。同时,厂里的油罐车也派上了用场,用来盛碱溶液。中和罐底残留的氯磺酸。他们用水泵把碱溶液抽注到打开的罐体中,慢慢中和。

最后断定险情基本排除,形势得到控制的依据是,排险人员发现泄漏的氯磺酸浓度明显降低,那时已经是晚上6点多钟。媒体报道说,此次共有90人因吸入有毒物质而不同程度灼伤。

氯磺酸的毒化作用随后也有体现,陈铁增说回去后,防化战士们都不停地喝水,他一个人喝了两军用壶的水。朱宝玉营长说,那场大雨后人们发现,工厂附近的庄稼树木都被烧焦了。

资讯

氯磺酸(Chlorosulfonic acid,分子式为HSO3C1,):氯磺酸是一种“特殊”的酸。所谓特殊,是指它在实际应用中不是利用它的酸的性质,而是用它作磺化剂、磺酰氯化剂(氯磺化剂)及硫酸酯化剂。氯磺酸是一种无机酸,常压常温下为无色或淡黄色油状液体,有刺激臭味。

“二战”时氯磺酸主要用于军用烟幕弹和磺胺类药物的中间体。目前美国、欧洲等国家氯磺酸主要应用于医药、染料和洗涤剂等工业,日本主要用于制造糖精和医药等工业。

氯磺酸是强酸,几乎腐蚀所有的金属,并产生氢气;在汞盐或其他催化剂存在下,加热分解成氯化硫酰和硫酸;有很强的吸湿性,遇水激烈反应,可形成爆炸,并放出大量白色烟雾。氯磺酸与皮肤接触可致严重灼伤。在湿空气中形成的酸雾强烈刺激呼吸系统和眼睛。

保障安全需要一整套应急体系

评论

城市应急:一个课题

虽然判断误差,但这次氯磺酸泄漏还是被广大官兵化险为夷了——公安大学治安系的王新建解释说,这是因为氯磺酸与浓硫酸在水的作用下性状基本相同。我们习惯于战士们在最后关头力挽狂澜,不过这次,防化营的朱宝玉营长很是困惑。他说:战士们平日里所受训练与民用化工的防毒排险不搭边,很多时候他们都要碰到这种将军事上的防化措施用于民用的情况,但这毕竟不是惟一的灵丹妙药。

北京大学城市与环境学系田昭一教授专门研究泥石流、滑坡等自然灾害。他介绍说,1994年前后,北京曾讨论过是否要成立一个综合防灾部门,但后来不了了之,理由是“没必要”。现在的情况是,灾害发生了,涉及到的一些单位,如铁路局、水利局、公路局、地质局,都是各管各的。

公安部外事局的王学军在美国学习时,曾参观了洛杉矶的紧急事务处理中心。该中心的指挥厅最多时可容纳99人。其中分为紧急事务处理、计划和情报以及恢复重建等5大部分。其中卫生、医疗等常规性部门有固定的桌牌。紧急事务处理中心平时只有3~5名常驻人员。而一旦发生某一个部门无法单独处理的事件时,这个中心就显示出它的高效来。

一个城市应急系统是否完善,在事故中会找到答案。日本是个多灾害的国家,从政府到地方都有作为常设机构的防灾部门——“防灾对策本部”。在我国,这种处理危急事故的主要责任都落在公安民警及人民子弟兵身上,但对一些化学危险物品可能出现危害的应急计划和措施,他们也基本处于无知状态。王新建说,公安大学目前正与军事科学院、卫生部等开展一项工作,即对全国五十余万治安民警及专业人员进行一些关于化学危险品的品种、毒性及救治方法的知识普及。王新建说,这或许是一个城市应急程序建设好的开始。 氯磺酸