生活圆桌(145)

作者:三联生活周刊(文 / 贾妮 杨阳邵辉 扬箫)

一起喝西北风

贾妮 图 谢峰

用了4年的保姆回家了,我不得不把孩子整托在幼儿园,再想办法从长计议。我精疲力竭地开完会,还是决定去幼儿园看看小宝。于是顺道买了本《米老鼠》的六一特刊,或许可以给她念一段新的米老鼠和唐老鸭的历险故事。

想起保姆走的这几天的前前后后。小宝开始是撕心扯肺似的哭喊,后来毅然决然地拎了个小桶,里面已装了一听可乐和两样她平日的宝贝玩意儿,严肃地说:“那我也不呆在这儿。我要跟我阿姨回农村。我要和阿姨一起喝西北风。”

老公曾用喝西北风吓唬小宝,着实让我费了不少功夫解释西北风和她爱喝的儿童蜂蜜不是一回事儿:西北风就是没有麦当劳,没有巧克力,连最起码的冰棍、酸奶都没有,更别说动画片和海洋馆了。现在她居然信誓旦旦地要和保姆一起喝西北风了。

我仿佛只记得她出生时的模样,就哭了两声,便知足地由着助产士抓过去称斤数。我当年曾因她的到来而迟疑过,还去了教堂,那是我惟一一次想跟上帝说说话。我觉得上帝仿佛给了我启示,让我珍惜这个生命到来的机缘。所以,小宝出生时,我是多么仔细地端详着她。后来在德国也进过教堂,只是去游览,瞧见好看的东西还拿出相机拍照。

去年,我碰巧遇到一个美国教区的负责人,我非常认真地问他,当我跟上帝倾诉时,是否应该用英语。因为这个问题一直困扰着我,我当年太过专注,忽略了这个细节。后来,随着孩子酸楚地长大,我越来越怀疑上帝的启示,是否因语言问题而造成偏差。万能的他一定知道我是不称职的。我太自私,只在意自己的心灵和感受,甚至不愿为自己的孩子,做丁点儿卑微琐碎的事情。

我会给她讲故事,唱歌,画画,但这远远不够。我应该如同保姆那样,在她身边,给她把尿,喂饭,跟她一起撕纸,学狗叫,玩土。应该像过去的女人那样,亲手把孩子拉扯大。“拉扯”这个词真的非常恰当。它形象地道出了哺育幼儿费力又低贱的一面。我太舍不得自己,所以我没有“一起喝西北风”的待遇。

登山的理由

文 杨阳

1997年,我的大三生活结束,辅导员的一个问题,成就了我上山的计划。这个问题是:去不去西藏?上帝,想象一下我当时听到西藏时的反应吧,这是中国登山协会来学校寻找联络官和翻译,准备为外国来华登山队服务,这绝对不同于我当时知道的任何一种旅游方式,其中的艰难和危险让我体验颇深,却也让我领略了旅游无法触及的真实的西藏。而在我答应“去”的时候,留给我的只剩下两个星期的培训时间。短短培训之后,我被分配到英国珠峰队担任联络官。就这样,我偶然而且匆忙地上山了。

西藏两个月,在珠峰大本营看了43天珠穆朗玛,也被珠穆朗玛看了43天,所得颇丰,诸如高山反应突如其来的痛不欲生,戈壁荒山的寂寥无语,高山滑坡、车祸、高空风、暴风雪、冻伤,甚至亲眼见证了一次雪崩和雪崩下的死亡。想想吧,一个昨天还鲜活的生命,转瞬间被如此的洁白掩盖,这给生者留下的是何等的震撼。

在山上,与很多人交谈过,珠峰Base Camp汇集了各个国家,各种肤色的登山者,在他们的谈话中并没有多少涉及登山,他们在谈论生活、家庭、各地风土人情、音乐,还有足球,却绝口不提登山以及登山的意义。我也在那里遇上了王石和他的同伴,他和同伴驱车来到珠峰大本营,我们请他俩一起吃饭,喝酒,还一块打牌,不知道他现在还记不记得1997年珠峰大本营那几个北京去的年轻人。那时的王石,是在山里的王石,我不知道在万科里的老板王石如何,但我知道,在山里的每一个人,就是自己本身,实实在在的人。不崇高,也不渺小,但的确实在。

到登山协会工作后,非缠着领导在不是机会的机会里挤出一个名额,和马哥、次洛一块登玉珠峰,并很荣幸成为“一点点”登山队中的一员,去登山并没有特别的想法,就是想去,1999年的那一次,我也没有别的想法,就是想去。那次登山,全队登顶,我只觉得,既然大家一起来的,就应该在一起,包括登顶。

还是那次,阿里失踪,和马哥一块夜里寻找,给了我夜里雪山上行走的体验,真的很过瘾。大踏着步,在雪地里嘎吱嘎吱走着,感觉就像走在音乐的弦上。在夜里3点我和马哥看到了在一处山凹里黑乎乎躺着的阿里,借着月光,我清晰地看见了马哥眼角的泪光。和马哥一道在雪地里往下拽阿里,就像两个在河滩上拉纤的纤夫,虽说气喘如牛,脚步蹒跚,但绳子另一端的阿里,却让我们感觉到心里的踏实和轻松。那一夜,为了寻找阿里,我、马哥、大刘的嘴角都上火溃烂了。

那个夜晚,我守候着阿里,不时和他谈话,周围是凌晨4点静静憩息着的雪山,月华如水,我感觉到前所未有的宁静。其实登山并不值得夸耀,对于登山者而言,它存在于我们生活之中,但是,那些不登山的人们,也拥有并不存在于我们生活中的事情,一样。

重读鲁迅

邵辉

先是有王朔说鲁迅,拜读一遍,也没看出他说出什么有意思的东西。现在则有一出说唱剧《鲁迅先生》,没去看,心想,鲁迅那么NB,不如自己在家好好读一读。

我上大学念的是“中文系”,正经的称呼应该是“中国语言文学系”,不过我念的是师范,所以解释为“中学语文系”也没什么不妥。大学里有个老师是鲁迅专家,可惜我只听过他一次演讲。这一次重新读鲁迅,旧有的记忆全是中学课本里的那些篇章,重新念过的时候,忽然觉得鲁迅的文章搁在中学教材里有些深奥了。

《从百草园到三味书屋》没什么,《藤野先生》也还说得过去,当年我们的中学老师给我们讲《藤野先生》的时候特别强调最后一句话——我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。老师说,这里的“正人君子”是指反动派,这样的解释现在看也行。

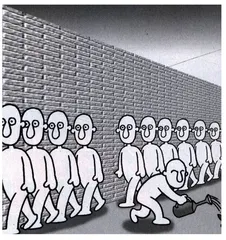

中学时还念过《野草》的题辞,那种半生不熟的文字给我们很多痛苦,如今回头看痛苦依旧。《阿Q正传》肯定念过,我同意王朔所说,这小说不好看。中学时代最容易接受的还是契诃夫的小说。《呐喊自序》也是中学时念的,奇怪的是打动我的地方不一样了。原来看,只注意鲁迅年轻时要办一本叫《新生》的杂志,弄着弄着大家没兴趣了,散了,现在再看,才发觉那间铁屋子还是不透气,我本以为鲁迅他们已经把铁屋子打出洞来了呢。

中学时还读过《范爱农》,就记得“把酒论天下,先生小酒人”这两句诗,如今重读不胜感叹,那份命运的沧桑感,不论时局如何变化,理想幻灭书剑飘零的故事总打动人心。

中学课本里还有《为了忘却的记念》和《记念刘和珍君》这两篇,我当年总把它们搅混,搞不清哪个纪念哪个。大四实习前重新读刘和珍君,那是1991年,满腔悲愤,把刘和珍看成是死去的一位校友。我们的校园就树着她的纪念碑,那个碑没有文字这般有力量。

真正到实习的时候,去一所中学教一个月的语文课,却发现人家已经学完刘和珍君了,课本里还剩下一篇鲁迅的《拿来主义》。我特认真地备课,写下好几千字的教案,心想一定要把伟大的鲁迅讲给16岁的同学们听。可惜,那堂《拿来主义》被我讲得不知所云。

从那以后,10年来没碰过鲁迅的作品,今年夏天再念《狂人日记》、《孔乙己》、《药》、《社戏》、《故乡》、《祝福》这些东西,才知道16岁的孩子是很难对这么个作家感兴趣。这不是说他多么伟大,而是说孩子们很难体会到他的深意。

我要超越那平凡的生活

文 扬箫 图 谢峰

老妈是个活跃的人,曾怀着当年不花一分钱大串连串进北京的劲头满腔豪情地计划道,哪一年暑假,我们骑自行车,车后带着帐篷,晓行夜宿,到黄山去。她说这话时我高一,我弟弟初一,她与老爸皆在壮年,看上去这个千里走单车的动人计划很有实现的希望。然而光阴似箭转瞬间过了好几年,我和弟弟都不再拥有暑假,要照全家福也早缺了一个人,所以这话到现在已经基本作废。

电视武侠片里江湖好汉吃叫化鸡,据剧情介绍其制作程序是就地挖个洞,剖开鸡膛扒掉五脏塞进香料抹上盐,外面连毛也不用拔就涂上泥巴埋进洞去,然后在地面上生火,烤熟了以后再挖出来,剥掉泥巴,鸡毛也就跟着自然脱落。这种鸡将江湖好汉和我们一起馋得要死,老妈又说,这还不简单,哪年过年我们也弄这个。然而每年三十我们都蒸蒸煮煮洗洗涮涮,忙一下午,做几十年如一日的年宴,以半小时的速度吃完。看中央电视台春节晚会,边看边骂,在骂声中等待港台明星,而后睡觉。现在看来,如果不抓紧时间,这个计划又要成为梦幻泡影了。

看来要越出惯性的平凡而又琐碎的生活轨迹,真不是一件容易的事。去年,老公的校友博士毕业,临别时分大家摆了一桌离宴。我恰逢其会,听见这位博士感触良深地说,总觉得生活不该是这个样子的。显然,这是个感性的人,还在生活中努力追寻着说不定正如尼采所说并无别意的所谓意义,以至于惆怅的心情连每月8000的底薪都遏止不住。很可同情,然而换一个角度,如果博士面对生活都觉得充满了遗憾,又遑论我等白衣卿相?

又要说到老公的另一个校友了。这是个新潮人物,还在大学时代就部分地实现了我老妈的梦想,纠合一帮人去郊外露营。营盘设在四下无人的水边,当然,后来的事实证明所谓四下无人,只是他们的主观臆断而已。第二天早晨,他们刚钻出帐篷,就发现四周人头攒动,密密地围成一圈,正以发现外星人的表情细细观摩着他们一个接一个狼狈地钻出帐篷来。我由此而联想到老妈多年前的计划,幸而……

所以我要超越那平凡的生活,在很大程度上,还只能是一句歌词,并且,还是被田震那样低沉的嗓音万般无奈地沧桑地悲凉地唱出来。