摩天大楼:穷人的“梦想”

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

北京将建“新的第一摩天大楼”的消息还未冷却,事隔半年后,5月13日,一个有关摩天大楼的更让人振奋消息又从北京经济技术开发区传出来,这一次的级别已经提升为:这里将建世界最高摩天大厦。但现在这两则消息都变得模糊起来,前者的提法更为慎重,后者则干脆成了搁浅的项目。

北京市规划院城市设计所的张铁军接受采访时说,北京CBD内要建的国贸三期工程,也就是当初报道的330米高的北京第一摩天大楼,现在也只是在意向之中,高度也没有那么高,可能性较大的高度是300米。而那则对“高520米的世界第一高楼”的报道,据说是遭到了政府的批评,原因是一切只是设想就以事实报道出去了。也是这个缘故,它也成了北京经济技术开发区负责人不愿谈及的话题。一方面开发区负责宣传的同志说“媒体的报道是真实的”,一方面管委会负责人又在电话中告诉记者:“这个项目不做了。”

说起来,利用摩天大楼制造引人注目的效果一直是人们前赴后继争相使用的一个把戏。当然,最初的高层建筑是在城市化进程中,由于城市人口快速增长,城市土地缺乏等诸多无奈因素下促成产生的。这个挑战自然、挑战社会问题的产物显然很适用于现在的发展中国家——他们正后发面临着城市化问题。因此,在美国等西方发达国家已经开始受冷落的摩天大楼成为亚太地区的新宠。

在我国,先是80年代的深圳国贸大厦雄踞全国最高楼;90年代高384米的地王商业大厦继而又成为“亚洲第一摩天楼”,随后的90年代末,上海的金茂大厦则以420.5米的高度居全国之首,在世界排行第三。显然,北京也不希望在这场竞赛中落后。

新的摩天大楼的追求更多已经不是简单的挑战自然那么简单了,人类的高楼梦想发展到今天,这种方式更多地成为科技发展水平的表现载体。在发展中国家,它仍代表着一个城市的城市化水平,成为财富和实力与身份的象征,投资者追逐的热点。上海现代建筑设计集团总经理张华举金茂大厦为例说,它更多地代表了形象和政治上的问题。

但在发展中国家,由于摩天大楼的设计造价高,在现实中经济效益并不好。清华大学建筑设计研究院院长庄维敏指出,这里有两个重要的因素:发展商和地价。

这里当然也存在着开发商的投机心理及对市场需求的错误估计,导致新建高层建筑空置严重。据美国90年代初的统计,全美达到了20%的空房率,而且专家认为这是个到21世纪都无法解决的问题在纽约中心商务区办公建筑的空房率达到24%~27%。在我国也存在着同样问题。张华介绍说,“金茂大厦的观光厅每年的收益达到7000万”。尽管如此,包括金茂大厦、地王商业大厦等在内的摩天大楼由于造价高、租金高,投资回报率并不显著。

张铁军提及北京CBD——被人称为中国曼哈顿的高层建筑集中区时说,这个从1993年就已提出的商务中心区的高层建筑的规划受投资方的影响极大,其间很多公司原本决定投资,在最后又改变主意了,这里面不乏对摩天大楼回收成本的实际考虑。这种成本回收,据说在8年内回来都算是快的。北京市建筑设计研究院副院长朱小地则说,随着世界性的经济热潮回落、能源的可持续发展等因素,出租效益可能会越来越差。

再回到北京这个流产的世界第一高楼上来。知道内情的人分析说:操作一个高520米、120层,建筑面积达35万平方米,能够容纳3到5万人办公的摩天大楼,对于北京经济技术开发区而言,是一个毫无目的的集中。摩天高楼很大原因是迫于城市内部的压力才动土的,而作为北京经济技术开发区而言,随处都是,更好更舒适的自然空间中却要投进10亿美元,冒那样大的风险去建一个这样的大厦,“肯定是一个非常大的泡沫”。

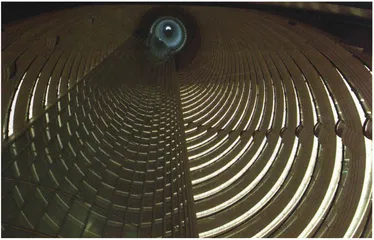

上海金茂大厦的内部结构(张宏江 摄)