DNA:摔碎历史的瓦罐

作者:三联生活周刊(文 / 甄芳洁)

2001年3月28日,本来应该是一个千年谜底揭晓的时刻。

在距尼罗河不远的一个山谷里,埋葬着一位特殊的法老:图坦卡门。特殊首先是因为其墓地非同一般地完好,其次是这位法老死时只有18岁。还有,考古发现他的臀部不同一般地肥大,至少要比胸部宽30厘米。

去年,日本早稻田大学和开罗的艾因沙姆斯大学签订协约,准备2001年2月12日在图坦卡门法老的墓中进行测试,将埃及法老图坦卡门木乃伊的DNA与阿梅诺菲斯三世的DNA作对比,以搞清图坦卡门是否系阿梅诺菲斯四世的儿子及他复杂的生前情况。

2001年2月12日,开棺定论的时候,专家突然宣布此项测试已被取消,“现阶段测试不能进行,我们只有等待”。3月28日,消息正式传出,埃及学界担心此项实验将会改变原来的“历史”,所以临阵毁约。当初决定此项实验时,也曾在埃及的考古及文化界引起轩然大波。

如果人类真的需要重写文明史,这个世界将会怎样?

这种复杂情绪,中科院遗传所的金锋说,就像前段时间德国发生的一件极有意思的事情。因为一个女孩被强暴,德国便在全国范围内对成年男性进行DNA检测,这次检测得到了一个意想不到的副产品:发现30%的孩子不是家庭里的父亲所生。德国的许多家庭一瞬间被抽了一个耳光。

真相总是被一层层历史尘埃遮蔽。任何时候都有改写“文明史”的可能

对于世界各地的罗马天主教信徒来说,4.35米长、1.17米宽的黄色亚麻织物的耶稣裹尸布应该说是他们心目中的圣物,但关于这块布真伪的反复考证,许多天主教徒却从不较真。

“如果明天证明它是假的,也不会动摇我的信念。”澳大利亚的天主教信徒Ian Wilson说。他说,只要我认为有这么一个偶像存在……我不会对哪个艺术家伪造的这块14世纪的布感兴趣。”

但对于那些把“历史”当成了信念的专业人士来说,“真相”有时可能意味着灾难。

前一段时间非洲起源论似乎被公认为真理时,有的博物馆撤掉了展厅里北京猿人的头像。对许多为之努力了半生的学者来说,打击不会轻于为DNA检测瞠目的德国父亲。

哈佛毕业的Wilson也许是最有名的裹尸布学者,他说他在15岁时,在耶稣受难的画像前曾被震住,“它对我来说不仅仅是一种艺术品,它甚至改变了我的不可知论信仰”。57岁的他为研究耶稣的裹尸布出了3本专著,花费了无数小时观察它。他曾经为证明这块布的真实性,动用了他所能想到的所有知识:都灵尸衣学、罗马画法、VP-8肖像分析仪器。最后为了证明上面的血不是假的,或者反驳别的学者说的不可能还保持红色的说法,Wilson 求助了DNA,证实了从伤口流出的血液其颜色可以保持千年。

尽管最先进的基因技术现在站在了Wilson一边,但他先入为主的态度,每当新技术带来新观念时,都会重新成为对手攻击的目标。

中国社科院考古所副所长王巍说,如果新的考古成果确实让一个国家失掉了原有的辉煌,未尝不是一件好事。当然,如果得到进一步的确认,更能鼓舞民族自尊。

非洲祖母离我们越来越远?

尽管DNA激起的考古风暴依然强烈,DNA技术重新解构考古方法的历史进程,日前却陷入了诸多瓜葛。

最近两年,人类起源于非洲的学说遭到了十几年来最严重的质疑。

原本通过1997年尼安德特人DNA测试,已认定尼安德特人没有与当时并存的“现代人”发生关系,成为没有留下后代的绝迹人群。但是没想到却突然遭遇了一具难以面对的古尸。考古学家们在葡萄牙偶尔发现的一具24500年前的尸体--一个刚4岁的孩子身上覆着红褐色的土,脖子上还有一个穿过孔的海贝壳,是典型的早旧石器时代欧洲安葬的习俗。让考古家们惊讶的是,他身上竟兼具“现代人”与尼安德特人的特征。孩子的下额、臂骨与欧洲早期直立人非常相似,而壮实的躯干、短腿,是典型的尼安德特人特征,这就充分说明了“现代人”与尼安德特人有过性爱关系。华盛顿大学担任此项目顾问的古人类学家Erik Trinkaus说,“这说明当时共存的尼安德特人与现代人不只是在灌丛中互相喧叫。”

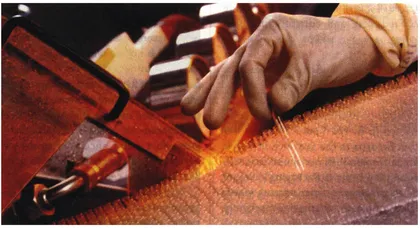

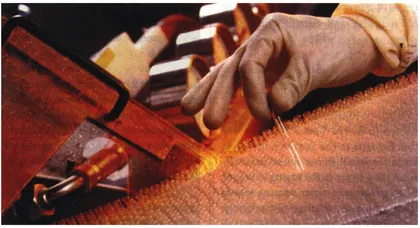

“DNA考古测验最重要的是防止污染”

这是一个考古DNA专家无法解释的难题。

吉林大学考古DNA中心主任周慧说,目前Wilson的线粒体夏娃理论基于的两个假设都面临挑战:1. 人类线粒体DNA只来源于母系,不发生重组,其多态性只是突变积累的结果;2. 人类线粒体DNA以一稳定速度发生突变,该速度是每百万年为2%~4%,即分子生物钟。

美国加利福尼亚大学的Francisco J. Ayala的研究结果表明DNA不会不重组,单个的一个人,都是有两个父辈(父亲和母亲),4个祖父辈(祖父母、外祖父母),依此类推。一个人从他外祖母那里继承了线粒体DNA,同样也从其他三位祖父辈那里继承了其他的基因。我们从线粒体夏娃那里只继承了几十万分之一的DNA。针对线粒体夏娃理论,还有人提出了Y染色体亚当学说。比较了38人的Y染色体上ZFY基因(与雄性性成熟有关的基因)的729碱基对,得出结论是现代人类ZFY 基因的起源于27万年前某个男人。

周慧说,“另外分子生物钟的速度也不是恒定的,会受到环境、气候等多种条件的影响。而热带地区和寒带地区繁衍后代的周期不一样,不能从现代人的基因变异中简单推算进化历程的长短。”

美国宾夕法尼亚州立大学生物学、分子进化研究所的S. Blair Hedges则从硬件上提出线粒体夏娃理论应用的计算程序来比较DNA序列,也存在一定的问题。

非洲起源论的最后对手

非洲起源论还有一个始终存在的对手:传统考古学难以推翻的成就。

关于晚期智人的起源问题,一直存在着两种相互对立的理论。一种“单一地区起源论”,持此观点的学者们相信现在的各色人种拥有一个近期(大约5~10万年前)的共同祖先。后来向四面八方迁徙,替代了其他地区的原住居民,形成今天的各色人种。另一种理论可称之为“多地区起源论”,该理论认为现代类型的智人都是由当地的早期智人乃至于直立人演化而来的。他们各自平行发展,当然彼此之间不可避免地也存在着某些基因方面的交流,最后演化成现代的各色人种。

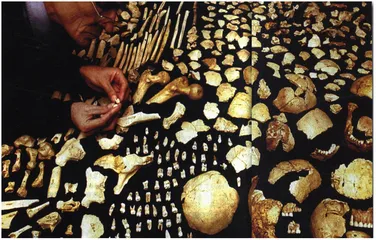

在中国,80年的近代考古历史使许多人坚信“多地区起源论”。中国科学院古人类研究所研究员吴新智认为:“人类的进化是多样性的,中国人的进化是以连续进化为主,附带与境外人类的杂交。”

在中国发现的最早的化石是170万年前的元谋人牙化石。吴新智说,不同时期的化石有共同特征,如铲形门齿、长方形眼眶、脸较为扁平等,这表明至少170万年以来,中国人的进化过程是连续不断的。80%~90%中国人门牙的背面是铲形的,在中国发现了很多门齿化石,它们的背面全部是铲形的。而在非洲,这种情况只有百分之十几,在欧洲还不到10%。而在发现北京人头盖骨时,美国专家魏敦瑞便提出,头骨特征显示,北京猿人和现代黄种人有密切联系。

在解释中国在5万至10万年前人类化石的断层时,吴新智说:“没有发现并不等于不存在,而且1.5万年到7万年的全球冰川期不等于全球皆冰,中国东、南部低海拔地区就没有形成大冰盖,在华南发现了1万至100万年前的几十个化石地点,发掘出很多猩猩、大象、犀牛、貘等热带动物化石,说明这期间的气候一直是温暖甚至炎热的,人类也可以生存。”

中国的考古DNA工程

中国的考古DNA工程,则是从1998年底开始在国内启动,北京、吉林、上海等地先后成立了相应的研究中心,在北京,是由中国科学院遗传所和中国社科院考古所合办的古生物分子遗传学研究室。

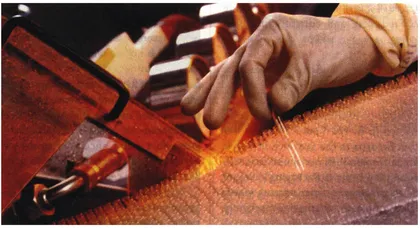

“工作是非常复杂、庞大的。要选择有效的核苷酸片断,一般来说我们会选择几个固定的位置,因为不科学的话,即使是狗的某些片断与人也一样。防止污染,是我们非常重视的一项工作,所谓的污染,就是古人的核苷酸片断,粘上了现代人,包括我们的一丁点基因碎片,测量的结果就没有意义了,这个过程中我们是全身消毒的,扩增取样时,特别严格,5个人采样,最后我们都会与5个人的基因对照,严格的遵守这个程序,经常是我们5个人没有一点痕迹留下。还要注意其中的古代污染,比如古代盗墓者等。”该中心的金锋研究员介绍说。

两年的工作主要是在河南的几个夏商周遗址,进行年代顺序的测定。“目前还没有最终的结论”,该中心负责人王沥说。

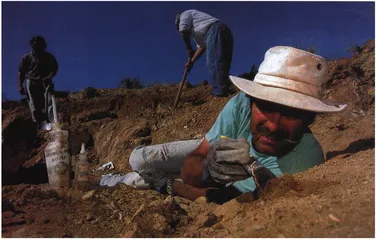

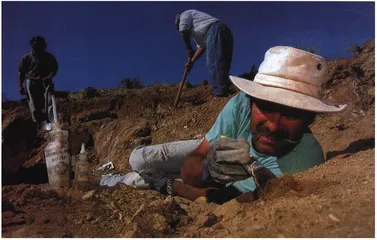

考古是艰巨而又充满乐趣的工作

上海历史博物馆和复旦大学遗传学研究所共同创立的上海分子人类学与人类群体遗传学联合实验室,最近成功地从距今4000到5000年的古代上海人骨骼中提取出线粒体DNA,此前,他们从3200年以前的新疆哈密地区古代人类骨骼中提取了线粒体DNA,通过测序后证实,在当时的哈密地区,高加索和蒙古两个种群有混居现象。

“目前的工作都是探索性质的,通过对史后时期一些遗迹的检测,一方面可以进一步明晰相关史实,另外我们通过对‘已知’的探讨,检验了这种DNA方法,目前我们都是成功的,将来等数据库成熟起来,几年甚至几十年,然后我们再对未知,主要是远古时期,进行探索,会有大的成就。”吉林大学古代DNA中心研究员朱泓说。他举了吉林大学考古DNA实验室的详细例子:

侧重于古代北方民族的研究的该实验室在群体遗传关系方面,首先对出土于河南省郑州市西山仰韶文化晚期遗址、内蒙古克什克腾旗龙头山遗址的夏家店上层文化墓葬和察右后旗三道湾汉代鲜卑族墓葬的古代人骨进行了古代DNA实验研究。从采集自上述3个遗址的4例古人骨标本中提取出DNA。比较后,发现龙头山夏家店上层文化居民与三道湾汉代鲜卑族居民之间的同源性较近,而西山新石器时代居民与前二者之间的同源性则相对较远。内蒙古克什克腾旗龙头山遗存所代表的夏家店上层文化,其年代相当于从商代晚期至东周时期。该文化的族属问题目前虽有争议,但毫无疑问应属先秦时期北方草原民族之列。河南郑州西山仰韶时代晚期遗址地处黄河流域的中原地区,在族系上当为华夏系统祖先类型的代表。内蒙古察右后旗三道湾墓葬的族属为汉代鲜卑族,当然也属于北方草原民族系统。本次实验的同源性比较结果与上述考古学、体质人类学的研究结论恰好吻合。

在个体遗传关系方面,选择了河北省阳原县姜家梁新石器时代墓地出土的10例人骨资料作为实验对象。姜家梁遗存所处的时代大致相当于仰韶时代之末或仰韶时代向龙山时代过渡阶段,故其社会属性的问题,即其应该是属于父系社会还是母系社会的问题,必然会引起学术界的关注。

此次实验所分析的10个样品分属于4个合葬墓。其DNA序列的结果是:10个样品具有9个不同的DNA序列。根据民族学的传统理论,母系氏族应具有“由共同的血缘关系结合起来的氏族成员,生前共同生活,死后埋葬在共同的氏族墓地”等项重要特征。假如,姜家梁墓地为一母系氏族所拥有的话,每个合葬墓穴中的所有个体均应具有直接的母系血缘关系,因此,他们的线粒体DNA序列应该是完全一致的。此次实验的结果与这一假设不符合。由此,姜家梁新石器时代墓地的社会属性不应该被判定为母系氏族社会。

目前,吉林大学考古DNA实验室正在进行对新疆地区古人骨DNA的提取、纯化、扩增、测序等项研究工作。

中科院遗传所的金锋研究员说社会科学的考古经验是很值得推崇的。《东周列国志》流传世间很多年,前几年挖掘吴王夫差剑的情形让人惊讶,剑的形状、埋藏的地点跟书上的一模一样,是社科考古的一个大成就。金锋说他心里很佩服,但是希望社会能越来越接纳DNA科学技术,比如广汉三星堆的挖掘,如果能更充分地运用这种技术,应该会对历史有更准确的认识。中国社科院考古所副所长王巍说,DNA用于考古这种手段,目前看还不够成熟,需要踏踏实实的做工作,建立起丰富的数据库,同其他考古手段一起有机利用。

王巍说,他认为DNA技术将来会有很好的应用前景。

资讯

“非洲起源论”的依据

人类学是一棵看不到顶梢的大树,尽管已有了些工具,而DNA技术无疑竖起了一把梯子,它猛烈冲击着原有的考古方法的体系。自从1984年Higuchi等从灭绝了100多年的马科动物斑驴风干皮中提取和分离出线粒体DNA片段开始,DNA正式应用于考古很短的时间,就掀起了考古界的轩然大波。

1987年,它告诉我们一个震惊的消息,所有人,不论白、黄、黑种都有一个“黑”祖母,标志就是美国加利福尼亚大学伯克利分校生化系的Rebeccal Cann和Alan C Wilson等在《自然》(《Nature》)杂志上发表的题为《线粒体DNA与人类进化》的文章。他们分析了从美国的各大医院获得的140多份现代人胎盘线粒体DNA样本(其中20份美国黑人的样本代表非洲撒哈拉地区的黑人,34份代表亚洲的黄种人包括中国、越南、老挝、菲律宾、印度尼西亚和汤加,46份代表白种人来自欧洲,南非和中东,剩下的47份样本中21份来自澳大利亚原住民,26份来自新几内亚原住民)。比较切割产生的DNA片段,发现非洲样本变异最多,其次是亚洲。假设每百万年线粒体DNA变异2%~4%,那么计算出非洲线粒体DNA的平均年限为9~18万年,亚洲是5~10.5万年,澳大利亚是4.3~8.5万年,欧洲是2.3~4.5万年,新几内亚是2.8~5.5万年。而线粒体DNA主要来自母系。

最后得出结论:这些线粒体DNA可能是从非洲20万年前假设存在的一个黑人妇女那里继承下来的。线粒体夏娃、黑夏娃从那之后成为人类学界最流行的一个名词,也是最触动所有思考“我是从哪里来的”问题的人的推论。

10年后,“非洲起源论”又找到了一个颇具攻心力的佐证:尼安德特人。一部法国影片描述了所有欧洲人梦里的祖宗尼安德特人,健壮、浓黑眉毛,生活在3~4万年前。

1997年7月,一篇名为《尼安德特人不是我们的祖先》的文章在《细胞》杂志上发表,结论就是尼安德特人同当时共存的“现代人”之间没有“性”。

他们从一个尼安德特人的臂骨上取了一块碎片,后来发现在378个基因片断中,尼安德特人同现代人的差异是27个。可以说明问题的数字是:现代人与现代人的平均差异是8个,即使现代人同大猩猩的差异也只有55个。这说明尼安德特人离现代人的差距太远,没有与同时期的“现代人”发生杂交,形成现在的欧洲人。

(图片均为本刊资料) 考古dna提取线粒体dna线粒体线粒体夏娃尼安特人