世态炎凉

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

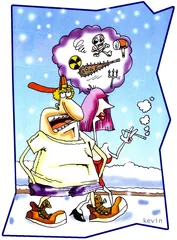

我的朋友Sam有一个习惯:凡于摄氏15度以下的户外温度下见到露胳膊露腿的操美语之男女老外在香港或广州的街上闲逛,他的嘴里就一定不会有什么好话。

Sam是认真的,因为他在美国From California to the New York Island地住了20年以上。20多年的生活经验明白无误地使他确信,美国人在美国明明是怕冷的,到了中国以后,其之所以在我们穿着外套的时候以凉鞋、T-Shirt、短裤招摇过市,目的是羞辱我们。

事实上,不仅老美,凡在华南地区活动的西方游客基本上都给我们留下这样一个印象:他们通常不太怕冷,同等温度下,穿得要比我们少。我们对于这个现象的通常解释是:老外身体好,动物性脂肪摄入尤多,所以不怕冷。小时候,若我们嫌麻烦在冬衣问题上不肯与家长合作,后者就会语带嘲讽然而极具说服力地喝道:“你以为自己是老外啊!”

地球表面的温度有着相同的刻度和读数,换言之,水在什么温度下凝结成冰,又在什么温度下蒸发为汽,环球同此凉热。而人类皮肤对于温度的感受、即什么是“冷”什么算“热”,也是大同小异。当然,即使是同一种族同一纬度的人,个体在这个问题上还是略有差异的,这种差异还包括年龄、身体状况以及性别等各个方面。

不同的地域也是造成差异的原因之一,即习惯问题。热带的人,高寒地带的人,同样的温度会带给他们不同的感受。我们看到,英超赛场上的南美籍球员,即使适应了英式打法,却往往不能适应英式气候。几十个短打男人里面,只有他戴着手套,像个弃门而出的守门员或者混进场内的一个打棒球的。区别在于,于摄氏15度以下露胳膊露腿闲逛于穗、港街头的,并不是前来加盟当地足球俱乐部的欧美外援,大多数都是游客。一个游客的皮肤对于目的地气温的感受,除了生理因素之外,多多少少还会受到异国情调的心理影响。

异国情调(Exotiser)已被公认为是一种带有殖民主义色彩的东西,在此之前,它其实就是因文化与地理区域之间的差异而导致的认知差异。在旅游的语境中,异地的温差是重要的自然和人文资源之一。今年春节,几个广州朋友带上羽绒衣和靴子,兴致勃勃地去东北,回来后十分郁闷,因为东北并不如想象中那么寒冷,一副恨不得告到消委会的样子。我于是上网去查东北的观光资料,无意中却先见到了关于广州的一则:“广州地处南亚热带,是典型的季风亚热带海洋气候。全年平均气温21.97℃,四季花开,终年常绿,花果常香,鱼虾常鲜,因此又名‘花城’。”

即使被人摘掉,鲜花也应该长出来——冬季来穗的美国人若是信了这则广告,认为自己来到了亚热带地区的话,穿个T-Shirt、短裤还算是保守的,头脑里长出个脱光了晒日光浴的念头,也不算很过分。如果不这样做这样想的话,出国旅行的价值就会大打折扣。同样道理,我们大多数人都没有到过北极,但是“北极”这个词却无一例外地令我们联想到寒冷,绝对的寒冷,因此,一种内衣系以我们同样也不了解的“北极地区用来御寒”的质材制成,必定是理所当然的暖,绝对的温暖。不过,如果要告赵本山的那个人还不难找到诉讼主体的话,那么巴西的企鹅就不知道要去告谁了:据报道,里约热内卢有大批企鹅被冲上沙滩,热心人士在救起企鹅后生怕它们“热死”,遂将其泡在冰水里“消暑”,甚至直接塞进冰箱急救。但是动物园的专家发出紧急警告说,这些是来自邻国阿根廷的温带企鹅,惯常在21℃至26℃的地方生活,里约热内卢市民所采取的“防暑降温”措施,无异于一场集体大屠杀。

“外衣通过内衣起作用”是各种品牌的保暖内衣共同的宣传策略,事实上,对于冷暖的感受在某种意义上也是外因通过内因起作用的。“互相保持一点暧昧是抵抗全球化的惟一手段”——走在广州街头,我这样开解Sam:到了纳什维尔,就会频繁地听到关于猫王仍然在生并且显灵的神话;到了威尼斯,舟子们照例会神情忧伤地告诉你桨声灯影中的那些房子统统都要陆沉,用不了几年了。你难道会为了人家的职业道德和自身的消费者权益而愤怒吗?我们和广州的寒风中那些短衫短裤的老美,其实互为异国情调,这些人只是多露了一些肉,并没有高举着一块供我们劈成碎片的刻着“东亚病夫”的木牌。我之所以如此夸张,实在是很怕Sam会把迎面走来的那个穿了外套围了围巾的老老外说成是中国人民的老朋友。