生活圆桌(139)

作者:三联生活周刊(文 / 加菲 邹波 布丁 三村钉 苗炜)

不得已的小资生活

文 加菲 图 谢峰

我有一个也算是出身名门的朋友。她的祖父是一位颇有些名气的研究英国文学的学者,虽然同样是搞外国文学的,研究英法文学的人总会给人感觉更多几分洋味儿。于是她经常和我津津乐道的话题中就有这样一段她儿时的回忆:每周日下午她祖父家有一段固定的“下午茶”时间,喝的虽然不是正宗的英国奶茶,但也毕竟是正经研磨后煮出来的咖啡,而不是现在常见的那种任谁都可以舀一勺出来用开水冲调的速溶咖啡;所配的甜点也是那个年代并不易得的进口牛油曲奇。这种回忆也许很令人神往,但现在各种诸如“上海的金枝玉叶”之类的怀旧图书泛滥之后,我才发现她当年的那点煮咖啡与曲奇充其量也就是点“小资情调”。

我自己大量接触咖啡是在工作以后。我的办公室楼下有一个咖啡厅。不知从什么时候开始我养成了一个习惯,坐在那家咖啡厅里就着一杯咖啡疯狂写字挣钱。有一天我坐在办公室里打游戏时正好碰见过去的一位同事来访。她如今是一家时尚杂志的主编。旁观了一番我们这群人浑浑噩噩的生活状态后她突然冒出了一句:“没事的话待会儿一起去喝咖啡吧。过一过东区生活。”所谓的北京“东区生活”在我看来等同于“小资生活”。这时我才意识到,自己在咖啡厅里写字时不自觉地“小资”了一把。

至于前面提到过的我那个朋友,她现在正每天晚上和她的男朋友频繁出入于各种酒吧、咖啡厅与冷饮店。不过她如今更多地注意的不是哪家的咖啡地道,哪家的甜点正宗或是哪家的环境优雅,她更关心的是这些地方的营业时间到几点,有没有吸烟区与洗手间。因为她和她男友各自的住所相距太远,而未来结婚后一起住的房子又没有着落,他们只好每天刻意游荡于这些为人们约会造就的场所。

在很多人看来这种生活很有些“小资”,但有过找不到一张合适的办公桌的经验后,我更倾向于无比同情地把他们看作两个无家可归的流浪儿。我不知道我那个朋友是否曾经和她的男朋友提过自己家里当年的“下午茶”,我更容易想象得到的情景是:她坐在一家灯光昏暗的咖啡厅里一边打着毛衣一边陪着她的男朋友喝咖啡。我的这种想象或许并不出格,因为我已经听她说起过这样一件事:他们俩从一家名叫“家乡合子屋”的小饭馆里打包带走了一张麻酱饼,准备带到一家酒吧里去就着啤酒当晚饭。

毕加索的鸽子怎样飞翔

文 邹波

保罗·塞尚到死都在追问:“一幅画最终能成为什么?”

小时候每次跟爸去看画展,耐性都受到极大的考验——当时正值最爱听故事、多动的年纪,儿童的注意力从不轻易在某一幅静止的画上停留,真像一只青涩的蚱蜢,在草叶间轻快地跳跃——这才是孩子们最感兴趣、最乐于接受的表达方式。观赏一部动画片,或者听一段流畅的故事比玩味识别《清明上河图》中隐秘的悲欢离合,更能帮助孩子们接近历史和人生的意义。那时,对于“一幅画最终能成为什么?”这个问题,儿童的心灵产生了一个顽强的想法:一幅画、一幅静止的画终将成为动画片。

在初中物理课上我曾尝试一件事:通过简单动画让毕加索静止的鸽子扑扇翅膀,飞起来。那时刚领会了每秒24格的动画原理。这本修订增补过的物理课本厚达354页,在每页的右下脚我画一个不同的鸽子动态,组成序列,我经常开小差,埋头完成这部粗糙动画片。

我根据自己的想象,试图再现原画的生成过程,我让这只鸽子从一点开始,逐渐形成整体,我不可救药地忽视了原作里充满细微断裂的线条,这些“重要”的断裂处曾被瑞士精神病医生荣格诊断为“精神分裂症的典型表现”。不过少年想象中的毕加索远没有这么复杂,而我的动画片实际上也并不关心一个艺术家的内心,它只关心那只鸽子,它想把它画出来,让它飞——动画比摄影艺术、广告艺术、明信片艺术、海报艺术对引用的原作更加漠不关心,约翰·伯杰说,“他们只是一个劲地挪用古典,歪曲简化原作”(《视觉艺术鉴赏》)。

我拙劣的绘画技巧成了致命局限,我开始发现自己可以叙述一个很精彩的故事,却无法随心所欲地把它绘制成动画片——如果你也是一个无能的视觉实现者,你一定能体会这种头痛:脑子里萦绕着某个生动的姿态,那样鲜明,生动,却无法以形象的方式加以表达——这时候,语言,成了我惟一的救赎——正如我们大胆地猜想:当埃米尔·左拉进行最细致的自然主义描写时,那未必不是在隐喻其内心深处的怨恨:“为什么我无法像塞尚那样,用画笔描绘这些个妓女、色彩斑斓的静物、肮脏的脸孔、油迹斑斑的桌子布——那样难道不是更有力?!”

墙

文 布丁

飞机在俄罗斯境内飞了6个小时,然后才飞到华沙飞到法国,明斯克、基辅、阿穆斯克、莫斯科,这些苏联城市之间的距离好像特别长,我在飞机上感慨,这苏联的地方是真大呀,西伯利亚这片地方真荒凉呀。

我想,这一片国土是柏林墙的这一边,柏林墙的那一边是汉堡、巴黎、罗马和伦敦,那几个城市之间离得并不远,他们有理由对庞大的苏联感到畏惧。这么想当然有戏剧化的成分,把柏林墙放在了一个巨大的舞台的中央。

这是“意识形态过多”的结果,我这样一个傻小子飞到欧洲去,并不太想去见识巴黎的浪漫和罗马的悠久文明,念念不忘的是去看看那堵墙,在那墙下照一张像,感觉这墙的推倒也有我的功劳似的。我在旅游书上看到过无数欧洲教堂中的壁画和雕塑,看完后感觉那和颐和园长廊上的彩绘一样面目模糊不知所云。艺术固然是好的,可一个意识形态过多熏陶下的心灵能接受多少艺术的滋润?

在柏林接待我的姑娘跟我说,现存的柏林墙跟北京工地的围墙差不多,好多人见了都有一丝失望,它似乎没有想象中那么高那么森严。不过,柏林墙上的画还是吸引了我,所有人都可以带着涂料去做画去写字,有的画很快会被新作覆盖,有的画被公认为优秀得以保留好几年。柏林姑娘对我说,这面墙上日本人的题词最有意思,日本人不关心意识形态,他们只写“丸子我爱你”之类。她还告诉我,在柏林曾聚集好多艺术家,墙倒之后,艺术家渐渐减少,因为那种矛盾、对峙和张力不复存在,艺术家们觉得这地方不够刺激了。

在柏林墙倒塌的地方,已经建起了索尼中心和奔驰总部,索尼中心的天幕已成为柏林的一处新景点,孩子们在玩索尼游戏机。在勃兰登堡门东柏林的一侧,美国人盖起了大使馆,柏林姑娘说,美国人真是臭不要脸,非要在人家国家象征的地方建使馆。使馆旁边是一家饭店,据说过一夜收8000美元,因为它有名。

接待我的北京姑娘是在柏林自由大学拿的学位,她告诉我,自由大学是原来洪堡大学的教授从东柏林逃到西柏林后创建的大学。她还带我去了洪堡大学,学校法学院楼前广场的地上镶着一块厚玻璃。她告诉我,玻璃下面是个藏书的地窖,当年纳粹焚书时,洪堡的教授把书转移至此。如今,德国政府重视洪堡大学,希望这座曾与剑桥、哈佛相比肩的学校恢复昔日光荣。

勃兰登堡门的西侧有一小块纪念区,纪念的是几个试图逃至西柏林的被射杀的东德人,我万里迢迢来到柏林墙边,看见了他们陌生的德文名字。

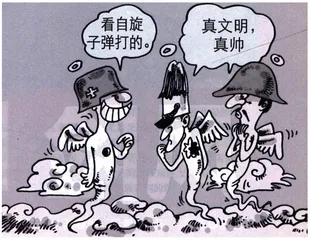

子弹自旋

文 三寸钉 图 谢峰

我看过化学教授罗伯特·沃特的一本科普著作,叫《爱因斯坦跟他的理发师所说的话》。我喜欢这本书,是因为它比我小时候的《十万个为什么》好看多了。沃特在解释为什么要让子弹自旋时,说空气中的阻力会使子弹翻筋斗,使之缩短射程并偏离方向,而倘若子弹沿着长轴作适当自旋,便会抵消飞行方向的小变化。这道理我懂,但也颇感无聊。所以我更感兴趣的东西在下面。沃特提醒我们,其实子弹的自旋是“日内瓦公约”所要求的,翻着筋斗前进的子弹有可能横着击中受害者;而自旋前进的子弹,在受害者身体上只产生一个小圆洞,这样就文明多了。这使我得出一个结论,除了古典物理学外,还有一种制度物理学。

产生这个想法,纯粹是因为最近我碰巧看了几本经济学的普及读物,却发现了十几个学派。在为什么要让子弹自旋这个问题上,理性预期学派的说法是追求收益的最大化,这有点意思。同样一个受害者,分别会花掉多少粒自旋的或翻着筋斗并偏离方向的子弹,这账用手指头算得过来。麻烦的是,凯恩斯学派反对这种解释。

经济学家虽然谈的是成本、收益、价格、需求这样一些概念,可他们对什么都有兴趣。有个现象,当一位男士与其女伴成双出入酒吧时,通常会比形单影只时对其他女士更有吸引力,如果该女伴很漂亮,这位男士的吸引力就更大。人们解释这个现象用的是经济学的古老定律:需求愈大,价格愈高。不过,我却不知道,在相同的情境下,女士的遭遇何以却恰恰相反(在公共场所看见一位孤身的女士时,大多数男人都会想到性)。看来,解决这个问题的方法是,把经济学分成男性经济学和女性经济学两大学派。

糟糕的是,只要一种说法使用了专业术语,我就没法感到它不专业。所以,我惟一的希望是经济学只有有意思的和没意思的两个学派。我对保暖内衣的需求量是升是降没有兴趣,但正好一位朋友的有意思的经济学令我印象深刻。他说,一想到那玩艺里面有层塑料薄膜般的东西,我就马上想到大棚蔬菜,我可不是他妈的大棚蔬菜。(本栏编辑:苗炜)