美国赠我蒙汗药

作者:三联生活周刊(文 / 王晓峰)

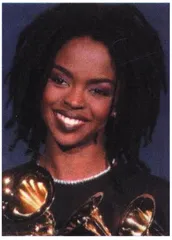

lauryn获41届格莱美音乐大奖(本刊资料)

本来,这篇文章应该谈格莱美奖,而且标题都想好了,但在即将动笔时,我突然意识到,我要怎么谈这个误导听众的无聊大奖?

每次和一些朋友谈到格莱美奖的无聊时,总会招致一些奚落:“人家就是娱乐,奥斯卡不也是这样么,你犯得着和它过不去吗?”但问题并不这么简单,如果人们真把它当成娱乐也就没什么了,可偏偏有人把它当成圣经,因为它标榜的是艺术、权威和品位。

格莱美奖也是近几年才深入中国民心,几年前还把它当成化妆品牌的中国人现在把它看成一个音乐指南。在这个指南中,美国人向全世界展示出他们在过去一年中的精华音乐垃圾。

格莱美奖从一个笑话变成一个全球瞩目的音乐大Party,完成了从标榜艺术向彻底商业化的过渡,这也让我们再一次感受到一个娱乐霸权主义幽灵在全球上空徘徊。

如果留意观察,今天我们接触的娱乐,已是完全美国化了,电影是好莱坞大片,音乐是美国排行榜热门唱片,图书是美国畅销书,甚至我们上厕所时看到的都是“美标”……非美国娱乐也必须要经过美国市场检验才能被其他国家接受。

美国在制定娱乐界的业内标准,电影要好莱坞式,音乐要《公告牌》式,美国人说明天流行这个,你就不能流行那个,连最瞧不起美国的法国人也无法抵御美式娱乐冲击。有时想起来觉得可怕,全球文化娱乐竟被没有多少文化底蕴的美国统治着。记得1994年美国世界杯足球赛之前,有美国人想出了一个新“规则”,把球门扩大一倍,把足球场分为6个区域,不同区域进球得分不同,这样一场比赛下来,比分就有可能突破100,美国人看球就不会睡着。当时人们只是把美国人这种“邪念”当成笑话来看,现在想想,美国职业足球搞得如火如荼,谁能保证哪天美国人不敢把足球场变成篮球场,并且变成“业内标准”。

听了十多年流行音乐,总结出一些规律:听美国音乐根本不用动脑子,坚决不听排行榜上的音乐,越是走红的唱片越不要听,在美国之外有更好的音乐,在一段时间内,只听一支美国乐队的唱片就能了解这段时间音乐发展趋势,等等。事实上,当我把注意力放在非洲、中东、加勒比、北欧、东欧等地区时,顿时会有“解放区的天是晴朗的天”的感觉。

道理很简单,音乐是一种美,它通过打动人的心灵而达到最终审美,这种审美可以是直觉也可以是抽象。但音乐商业化之后,它强调更多的是感官刺激和愉悦,审美是次要的。美国人制定的“业内标准”混淆了愉悦与审美界限,对很多缺乏判断的人来说,愉悦就是审美。并且,商业化使音乐千篇一律,看上去千树万树梨花开,实际上只有一种梨花,你在选择之前商业先选择了你。

我不止一次听到有人说听过电影《泰坦尼克》插曲后激动的情景:“前奏一开始我就开始心酸。”但他们听苏格兰风笛时却无动于衷。同样是苏格兰风笛,反应却不一样,听电影插曲,具备了更多令人心酸的要素:浪漫的爱情、生离死别、宽银幕的视觉冲击、爆米花,外带一幅手帕,于是前奏一起,就会有一种眼泪夺眶而出:凄美,真他妈凄美!那么凄美在什么地方?说不清,可能是情节,可能是色彩,也可能是爆米花,反正都嚼在了一起,分不出啥滋味。这是典型的愉悦心理。

也只有美国才有使一切审美都堕落成娱乐的经济实力,它把仅有的一点传统和特色吹成一个地球,这对其他国家是不公平的。恰恰是美式娱乐诱人之处使人在不知不觉中放弃了自己的传统和特色,但很少有人意识到这种霸道的危险性,像喝了蒙汗药一样。

几年前,我开始拒绝再听中国的所谓原创音乐,原因很简单,摇滚乐无非是用中国话演唱美国摇滚,几乎中国摇滚都是“美标”牌的。流行歌曲,是从港台那边贩卖过来的,港台是从日韩贩卖过来的,日韩是从美国贩卖过来的,想想,变成我们的原创之后,那还能听吗。但这里我还要提到两个人,那英和田震,前者对大唱片公司的包装成功深感陶醉,沾沾自喜,但那音乐是什么?什么也不是;而田震,至少还有一种民族音乐情结。我这么说不是指她以此突出爱国主义,而是至少她在对音乐审美上还比别人多出一种选择。

王菲在一首歌里唱道:“把苍白看成水晶。”以前我觉得这句歌词形容王菲和她的音乐再恰当不过,她的歌曲在审美的映照下无比苍白,可偏偏大众把她当成了水晶。现在,这句话用在美国流行音乐上同样恰当,难道仅仅是“美国制造”,就可以把苍白当成水晶?还有多少人去留意真正的水晶?

至少从美国人喜欢的音乐中能看出他们的审美标准是多么低劣,因此,大可不必迷信什么排行榜热门唱片或格莱美。如果有人认为我这么说过于武断的话,那么从最近《卧虎藏龙》这部烂片子连续获得美国影评人协会大奖和金球奖以及奥斯卡10项提名就能看出,美国专家也不过是just so so。

如果我们真正用音乐标准衡量美国流行音乐的话,其实它狗屁不是,它就是让我们失去清醒和审美判断的蒙汗药。 格莱美音乐