爱立信变局

作者:李伟

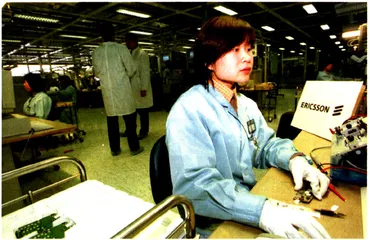

由于中国大陆的劳动力优势,爱立信在北京和南京的生产线依旧开足马力(茅硕 摄)

爱立信的“再认识”

“爱立信手机‘外包’绝对是好消息,有利于提高效率,降低风险”,2月7日爱立信(中国)公司执行副总裁苏德瑞(Staffan Soderquist)竭力向记者说明情况;这样的小型记者招待会在一周内已经举行了两次,同样的解释苏德瑞也在不断重复,这位新上任的副总裁的第一件工作就是解释“手机外包”。

爱立信(中国)执行副总裁苏德瑞(阎彤 摄)

1月26日爱立信的一纸声明:爱立信决定将手机的生产和供应外包给新加坡的Flextronics公司负责,而此前该公司只是爱立信的一家供货商;并称手机部2000年的亏损高达164亿瑞典克朗(约合17亿美元),虽然爱立信的总体利润增加了75%。“所谓外包只是出让了手机生产价值链中的两部分——生产和供应,也就是常说的制造业”,苏德瑞说,“解放的资源将投入到研发、设计、销售与售后服务等其他环节。”这意味着所有爱立信手机将不再是“爱立信制造”。

业界普遍认为这是一笔不难算清的账:Flextronics公司在日本、中国大陆和中国台湾地区都有数家生产厂,长期从事代工生产,爱立信也正可以裁员9000人,集中资源在3G技术和系统设备上发起攻势。预计2002年“代工外包”将发挥效力,每年节省17亿美元;况且“代工外包”在业内是种通行方式,但爱立信如此决绝地脱身手机制造,却是出乎意料,该公司去年10月还曾专门投入了6.7亿美元希望挽回损失。当日爱立信股票下跌了11.4%,欧洲各电信公司的股票随之全面下滑,德法股市双双下挫。当日,法兰克福DAX30种股票平均价格指数比上一交易日降低了0.7%,以6683.32点报收。巴黎CAC40种股票平均价格指数也比上一交易日下跌0.2%,终盘报收于5925.62点。

华尔街分析师指出,“爱立信正进行业务重组,投资者需要再认识,手机部的亏损也不仅仅因为大火烧了芯片厂”。

手机危机

爱立信脱身手机制造,始终是个两难选择。苏德瑞也承认,“爱立信公司已经开始承受全部手机外包后带来的巨大风险——品牌知名度的动摇”——这是“利润恢复计划”的—部分。爱立信官方将损失归咎于飞利浦公司22号芯片车间的生产线失火,苏德瑞说:“为降低成本,我们的主要元件只向两三家厂商采购,火灾带来芯片缺失,割断了我们的供应链,导致了生产的被动。”而高盛的一位分析师古普塔(Rajeev Gupta)认为,需要正视的是爱立信决策层的失误,“在大众用什么样的手机和运营商用谁的设备面前,爱立信显然更关心后者,它已不再是大众消费品的生产公司”。

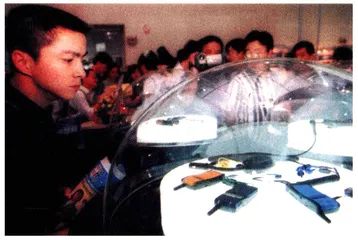

(雍和 摄)

权威调查机构Dataquest公司认为,手机领域的成功与否在于快速推出新产品的能力,能否细分消费市场,“诺基亚1999年销量之所以增长了一倍,主要在于他们一年推出了18款新品”。而到2000年手机市场的竞争也更加激烈,竞争直接导致了利润降低。风险投资公司中经合集团曾经投资大唐电信TDS-CDMA标准的研发,而他们的首席代表邱玉芳告诉记者,他们不会投资手机生产,“这点利润是数得出的”。据国家体改办公室电信研究专家高世辑博士的分析,“拥有专利权的大公司的利润也就在20%左右”。而到2000上半年,爱立信手机型号严重单一,主流机型只有两款:T18和T28,尽管他们是第一部WAP手机的制造商;这导致了他们在大众消费市场上竞争力的下降。“手机已经逐渐成为电子消费品,”古普塔说,“占领细分市场,开发个性化的服务将至关重要。”北方电讯中国公司总裁毛渝南则非常肯定地告诉记者,“第三代手机日本厂商将占有优势:最好的集成技术、丰富的制造业经验和灵敏的市场嗅觉。”

在爱立信刚刚披露的报告中,2000年度77%的收入来自系统设备,手机收入只有20%;而且还是亏算的收入。一位爱立信的高层也认为:“这种老牌欧洲公司并不善于做大众消费品”。依据古普塔的分析,“与爱立信同台演戏的大多是电信运营公司,如沃达丰、中国移动、澳洲电讯以及各国政要,系统设备市场的开拓使爱立信资源失调。”丧失对大众消费市场的控制与敏感不足为奇,这也为爱立信发展亮出了红灯。

困境:三线作战

虽然爱立信始创于1876年,但其真正腾飞从1975年开始,以AXE市话交换系统面市为标志带来了l/4世纪的辉煌:40%的GSM系统,50%的2.5代GPRS系统,拥有66个GPRS合同;在老本行话机制造上保持了10%的份额。按照美国管理大师彼得·德鲁克的观点:一个企业存活三四十年从目前来说基本属于乌托邦——“企业的平均寿命周期至少以他的成功的时间而言从未超过30年以上”,而最大的危险在于核心竞争力的模糊。

爱立信实际上也走到了这样一个门槛。一切看起来似乎顺风顺水,但为了支撑这个局面爱立信不得不三线作战:手机制造、网络系统、移动应用。而每一领域都面临激烈而残酷的竞争。手机战场已如前所述。网络系统是爱立信的经济命脉,但爱立信在这一领域受到的威胁始终存在,冲击不断增强。美国高通公司虽然在第二代通信标准之争中略处下风,但它是世界上专利最多的公司,每年通过向50多家通信设备制造商转让专利的收益就将超过30亿美元。两年前,高通就已经向爱立信的后院——欧洲市场开始了反击,向欧洲通信标准研究所发出最后通牒,“除非该研究所同意一个兼容欧洲网络和美国数据网络的标准,否则,将求助于知识产权保护,并向世界贸易组织起诉。”高通去年在中国市场已经取得初步成功,与中国联通合作建设全国CDMA网络。另一个竞争对手北方电讯也在飞速发展,同样声称拥有全套的过渡方案,并已取得了3G市场份额的20%,诺基亚在今年2月2日公布的年度计划中则表示要取得WCDMA35%的订单。在操作系统与应用开发上,微软的WINCE与PLAMOS分别在机顶盒与掌上电脑上获得成功。

“爱立信的成功在于近百年来对电信业的专注,而它现在的问题也是那些飞速发展拼命扩张的大公司共同面对的。”古普塔说,“明确竞争力比进入新领域更重要。”

重组——在3G之前

据爱立信中国公司副总郗建民介绍,自1997年爱立信已经开始了业务重组。2001年的手机外包只是一次标志性的业务收缩。

1997年爱立信推出“移动互联网应用合作伙伴计划”,进军无线互联的应用;1998年6月24日,爱立信联合诺基亚和英国的Psion成立Symbian公司共同开发操作系统;1999年5月爱立信买下了高通地面CDMA电信业务,成为首家掌握两套3G标准的公司。1999年12月8日,作为Symbian最大股东之一,又与对手微软合作开发无线互联网的浏览器;爱立信除了希望借助微软影响在美国扩展手机业务,也预示着它在无线互联网上的战略向软件和服务方向发展。今年1月1日,爱立信线缆股份有限公司更名为网络技术有限公司,专注光纤基础设施和提供网络系统解决方案。在爱立信新近披露的材料中也明确指出:“多业务网络、移动应用、光纤与数据通信成为公司的核心业务”,其中重中之重是争取全球GPRS、3G网络建设订单。“电信竞争就像一场永无休止的4×100米接力,”郗建民说,“资产在不断置换,业务在一棒一棒地传下去。”

去年从欧洲开始的3G网络订单的争夺,就像一架疯狂的印钞机,合同动辄数亿美元。2月2日中国移动宣布,世界上最大的GPRS网络将于年内在中国建成,18个城市的订单由爱立信、诺基亚、摩托罗拉、北方电讯等电信大亨分享。Dataquest公司预测,今年的3G争夺将在亚洲及拉美全面展开,竞争也会更加激烈。所有的重组都是为了争夺新的资源,爱立信的“手机外包”也算拉开了3G决战前的总动员。 通信爱立信外包运营商爱立信股票手机公司科技新闻