生活?还是表演?这是一个问题

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

街边旁若无人的演员

环境戏剧

有个人曾经引用了一段文字来反对把动物器官移植到人身上,文字的大意是这样的:他把眼光从人的身上移到猪的身上,又从猪的身上移到人身上,然后再移到人身上再移到猪身上……很快他就分不清哪个是猪哪个是人了。现如今,这话也可以用在表演和生活上。

施女士一天晚上和朋友在酒吧聊天,另外一张桌子上的一对年轻男女引起了大家的注意。男方一直在小声恳求着什么,女方一言不发。忽然间,她爆发后大声斥责男方,越说越生气,最后干脆晕厥过去倒在地下。酒保们吓得不轻,赶紧过来抢救。女方苏醒后坐在椅子上,仍然气愤难平,粗重地喘了会儿气,然后站起来就走。男方紧跟着。酒吧里人急叫道“你们还没有结账呢”。按说这只是一桩生活中很平常的小事,但施女士起了疑心:那两个人真的是吵架了吗?还是在逗酒吧里的人玩?起疑的原因是不久前上海的酒吧也出现过类似的事件,事后大家才知道这原来是两个话剧爱好者的一场表演。

在公共场合表演“环境戏剧”不是新鲜事物。英年早逝的法斯宾德在上学时候,经常伙同另一位同学在电车上做小型演出,有时他会因过于入戏,对女同学作出侵犯举动。不知情的乘客不能忍受他的粗暴举止,有人挺身而出保护受侵犯者。等他们事后知道这不过是一场表演时,感到受了愚弄,甚至恶语相向。在抗日战争和解放战争期间,中国也有过经典街头活报剧《放下你的鞭子》,一般只需要三名演员:一个扮演卖唱的女儿,一个扮演她爹,还有一个扮演有革命觉悟的男青年,找个人多的村头街口就开演。

建国之后,这样的演出几乎没有了,观众也习惯了到特定场合——各种剧院剧场去看话剧。他们的意识里,在现实生活和表演之间有很明显的区别,最大区别之一就是各有各的空间话剧要在剧院里,现实生活则存在于私人的或公共空间里。然而近几年,一些艺术形式开始慢慢渗透到公共空间了,和现实生活搅在一起。

交叉

主演《切·格瓦拉》的周文宏在去年夏天做了一些“环境戏剧”尝试。他们事先发布了要举办一个和戏剧有关的活动,但具体内容是什么没有说明,只是在宣传中说要塑造一个另类的“环境”,让观众可以“充分体验欢乐与宣泄愤(疑少了怒字)”。环境所在地为北京郊外的西山,想去的观众交200块钱,包括食宿行看的费用。有些感兴趣的观众如约周五或者周六下午5:30来到苹果园地铁站,等候剧组的班车带他们去参加活动。在参与时,他们肯定没有想到,在等的时候他们已经“陷入”了导演的圈套:周文宏在人群里安插了一名女演员,她改变了那群人的性质,他们已经不再单纯是观众,而是构成了表演的一部分。

周文宏选西山作为表演(或者生活)的环境,为的是在与一般剧院完全迥异的空间中进行探索。在那里进行的不是一场演出,而是系列剧。观众在剧组人员带领下,从一个地方走到另一个地方,随着地点的转换能看到不同的30分钟左右的短剧。另外还有一部分戏的长度在两个小时或一个半小时,在相对固定的场合表演。这些戏虽然有即兴成分,但都是导演和演员精心安排过的。观众需要时间来判断到底是偶发事件,抑或是事故剧情的一部分。在活动里,出现过一桩“暴力行为”,一个少年口鼻流血,怒冲冲地穿过人群。他的样子给周围带来了惊慌暴力更容易让人们接近现实。最后,警察也冲进现场,在一个军区大院,他们以为发生了斗殴。事后大家才知道这只是一个表演单元,叫做《黄昏少年》。

这样的安排,很明显能看出导演在尝试新的观演关系。周文宏说他希望让观众从被动观看到主动参与。西山活动达到了一定目的,观众卷入了表演,他们的举动甚至能改变戏剧的进程。减弱现实世界和创作事件明显的隔阂,也给创作人员带来了额外劳动,看似自发形成的现场实际上需要更多的保护措施。每进入一个表演地点之前,工作人员和保安要清场,以避免过多的意外干扰甚至阻止表演。这样做,也让这次活动很不彻底,它实际上仍在人工创造的、模拟现实生活的一个空间里进行。只不过观众从中得到了愉悦,有了表演的主人翁姿态。

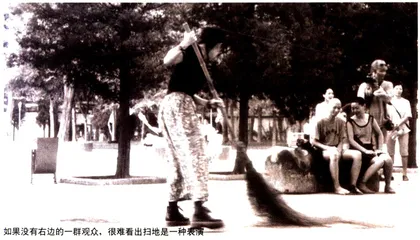

如果没有右边的一群观众,很难看出扫地是一种表演

平行

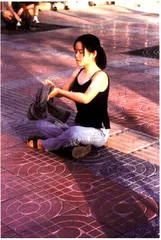

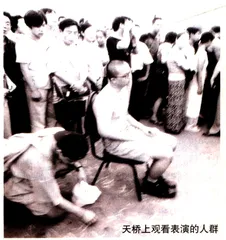

相比之下,田戈兵和他的伙伴们在北京街边、天桥和公园里的演出更容易辨认一些。因为他们的举动和常人不太一样。在长安街附近的路边,他们那一小堆人很显眼,一个女演员坐在地上,一件上衣穿了脱、脱了穿,拿它擦地,其他的演员也旁若无人地手动脚动,还躺在地下。周围的人很快就多了起来,个别人小声嘀咕:他们是不是有问题啊。该表演是《婚姻合作和相关场景》的第三部分,第一部分在人定湖演出。第二部分表演地点是仟村百货前舒展的人行天桥上。天桥上那次的表演最引人注目,表演者之一用彩色粉笔在地下不停写字,附近一男一女两个舞者面对面坐在两张椅子上,不出声地做动作。“眼镜蛇”乐队的王小芳蹲在一边敲打出节奏,乐器是一个小碗和手鼓一样的东西。

当时观众把天桥堵得严严实实,他们清楚这不过是表演,但大多数人不太懂是什么意思。不过观众是不是理解,田戈兵不在意,他的本意是创造一个过程,它不打扰人们的生活,而是和生活构成平行关系。在公共场合表演,一开始并不是他的本意,但不知道什么原因,他就是进不了剧院。他发现在剧场之外另有天地,可供他和“纸老虎工作坊”的人在僵化的戏剧体制外进一步探索。对经过的观众来说,他没有期望他们有什么反应,什么反应都好。

公众的位置

对事先不知情的人来说,“环境戏剧”可能给他带来不同寻常的感受和体验,但还有一种不平等的可能性,就是在不知情情况下,被卷入别人有预谋的表演中。如果有那么一天,你心情很好,衣衫整洁地走在大街上,兜头扑过来一个乞丐(由艺术家扮演),用很脏的手抓住你的衣角或者裤腿,请你行行好,给两个小钱,你能怎么办?如果你不知内情,厌恶地一把推开他,很有可能你灵魂中丑恶的东西就被艺术家曝光了。公众在“环境戏剧”中的位置也许是最值得思考的问题。(图片均为本刊资料)

天桥上观看表演的人群