与巧克力发生了恋爱

作者:三联生活周刊(文 / 菲必)

闻名于世的高帝瓦巧克力店,是为比利时挣得巧克力王国之誉的功臣

阿甘说:生命是一盒巧克力,你永远不知道盒中乾坤。

对导演莱塞·霍尔斯卓姆来说,奥斯卡就是一盒巧克力——霍尔斯卓姆曾以《苹果酒屋的规则》和《狗脸的岁月》两次获奥斯卡导演的提名,今年他的新作《巧克力》又将参加今年奥斯卡的评选——他依旧不知道盒中乾坤。据说每次参加评选,霍尔斯卓姆都给评委们送去美味的巧克力。

《巧克力》改编自作家琼妮·哈里斯(Joanne Harris)的同名小说,男、女主角由约翰尼·德普和朱丽叶·比诺什担任,英国老牌影星朱迪·丹奇以及霍尔斯卓姆的瑞典妻子莉娜·奥琳都在片中露了面。

1959年冬天,薇安(朱丽叶·比诺什)带着她6岁的小女儿来到一个平静而闭塞的法国小镇,在小镇教堂的街对面开了一家风味独特的巧克力店,她店里供应的甜品好吃得让居民们垂涎欲滴,孤独的老妇人整天泡在巧克力店里,大啖巧克力,农夫以巧克力为夫妻功课助兴。长期被老一套传统思想禁锢的人们喜欢上了巧克力,在此糖衣炮弹的袭击下,他们开始蠢蠢欲动。小镇居民的变化引起了镇上传统势力——神父大人的不满。为了巩固自己对人们思想的控制,神父用各种方法阻止居民光顾薇安的小店,并企图把她永远赶出小镇。这时,英俊的吉普赛流浪汉洛克斯(约翰尼·德普)充当了薇安的护花使者,带领着她和其他向往新的生活方式的居民们向旧势力发起了挑战。谁也想不到薇安和她的巧克力给小镇带来了深刻变化。

世界上最受欢迎的食物

如果说巧克力是世界上最受欢迎的食物,大概无人会有异议。

最近的盖洛普民意调查表明,在美国,每四个人就有三个会挑选巧克力作为自己最喜欢的风味食物。事实上,超过90%的美国人每天都在食用某种形式的巧克力,2000年,中国的巧克力零售额超过了1亿元,其中大部分集中在人口密集的城市(北方城市的销量明显比南方城市为高),有关官员估计,巧克力的销售额在20年内,将以每年10%的速度增长。

众多关于巧克力的研究者声称:巧克力制造齿踽/不制造齿踽;制造粉刺/并不制造粉刺;引起周期性头痛/与此无关;令人易得心血管病/对心脏无害;热量极高,补充体力的同时制造肥胖;令乳糖过敏的人症状加重/减轻;研究称巧克力中的咖啡因令人上瘾,又有研究表明100克巧克力里的咖啡因含量明显少于一杯咖啡。2月5日,英国科学家则声称巧克力的气味能提高男性体内免疫系统产生一种名为“免疫球蛋白A”的强劲抗体,对付身体上的小毛病,如感冒。这种抗体在唾液中发出。

18世纪西欧的绘画中常有一杯巧克力象征浪荡情怀

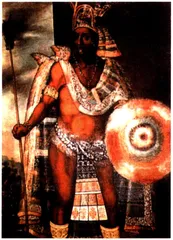

印第安阿兹特克酋长莫克特苏玛是最早懂得享用巧克力的人之一

巧克力的精神药物学

在物质匮乏的年代,巧克力代表了对甜美生活的回忆。奥威尔的《1984》中,“一般的巧克力都是暗棕色,吃起来像垃圾堆燃烧出来的烟味”,在温斯顿和裘莉亚冒险做爱之前,他们终于尝到浓郁的、真正的巧克力,“颜色很深,晶晶发亮”,他们的爱情盛宴有了前奏。人的心情是否与食物有关?答案无疑是肯定的。有些食物控制脑啡——这是由脑所产生的像咖啡般的止痛物,能使人们感觉舒适、镇定。

巧克力是甜品中的国王、公认的情绪食物,当人们忧郁、沮丧,女性在经期之前,或者任何需要抚慰的时刻,人们就食用巧克力。科学家一直研究巧克力的化学构造,1982年,两名药物心理学者莱布韦兹(Michael Liebowitz)和克莱恩(Donald Klein)博士提出了害相思病的人为什么嗜食巧克力的解释他们研究易于动感情而且爱寻找刺激的女性,发现她们在刺激之后的沮丧期,会有相同的反应——她们几乎都会吃大量的巧克力。莱布韦兹和克莱恩认为这个现象或许和脑中化学物质氨基苯有关,氨基苯让我们所有的热情波动,但当热潮消失,大脑不再制造氨基苯,而我们仍吃巧克力,以寻求得到美味、使人产生爱意的氨基苯。

这种关于氨基苯的理论并不会让每个人都同意,巧克力制造商协会指出:“巧克力的氨基苯含量极小,奶酪和熏肉肠中含有的氨基苯要多得多。按照这种理论来说,人们应该更喜欢吃奶酪和熏肉肠。”新的研究也表明,食物中的氨基苯通常很快就由人体分解,连血液都无法进入,更毋论进入大脑了。在一项实验中,被测试者吃了l公斤的巧克力,在未来数天内测试氨基苯量,却发现氨基苯量并没有变化。

其他学者则认为,人们嗜食巧克力是因为它是碳水化合物,能促进胰脏分泌胰岛素,而胰岛素最后也导致镇静的神经导体——血清促进素增加。这也能解释为什么经期的女性渴望巧克力。还有研究表明,患有季节性情绪失调,一到冬天就抑郁沮丧的人,会渴望碳水化合物。

巧克力中含有可可豆素(原意是“诸神的食物”),这也是一种温和、与咖啡因类似的物质,还有其他一些能让人上瘾的物质,比如镁和类似大麻的脂肪酸。最近西班牙的研究人员又在这个名单中加上了Tetrahydro-beta-carboline Alkaloids,这种物质在酒精饮料也存在。据说这种生物碱会令人产生快乐感。

关于氨基苯的说法有其再商榷和讨论之处,而如果碳水化合物的说法为真,那么面食、马铃薯也会有相同的作用。

在一篇童话里孩子们说希望有个像地球那么大的巧克力星球。小时候妈妈们总是以甜的糖果、饮料以及巧克力作为奖赏。可能我们嗜食巧克力是因为记忆?

但是如何解释巧克力狂的存在?除了巧克力崇拜者,还有这些巧克力狂。巧克力狂并不渴望其他食物,他们只渴望巧克力。只能相信那是一种特殊的需要。

那么,巧克力的动人之处何在?

(图片均为本刊资料)

背景资料

巧克力小史

巧克力首先由中美洲的印第安人食用。阿斯特克人尊崇这种饮料,认为是智慧之神赐予的,只有宫廷和军人才能享用。在以人为祭品的典礼上,常给牺牲品一杯巧克力,使其旅途更加神圣。

第一个发现巧克力的欧洲人,据信是克里斯托弗·哥伦布,是他在1502年,从“新世界”归来后,将巧克力引见给斐迪南国王的朝廷。几十年后,西班牙探险家赫尔南多·廓特兹在他征服墨西哥期间,在阿斯特克贵族那里发现了可可豆。西班牙人在可可里加进水和糖,熬成一种又香又甜的液体,这是最初的巧克力。

16世纪,在西班牙贵族中扩大巧克力影响的人物当属哥伦布和廓特兹,但西班牙的玛丽亚·萨尔莎公主才使巧克力在欧洲掀起狂热的浪潮——她将可可豆作为订婚礼物而呈给路易十四。

由于卡萨诺瓦和杜巴利夫人相信巧克力可增加浪漫情调,因此,巧克力在欧洲被推广到了一个新的高度。1657年,它变得越发的时髦,英国建立起许多“巧克力屋”以向公众供应巧克力饮料。

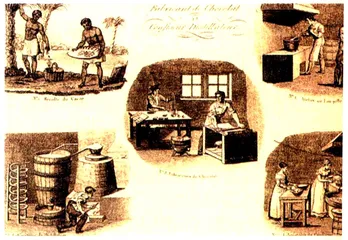

巧克力饮料在1765年传到了美国,当年第一家巧克力工厂在新英格兰开设。甚至托马斯·杰斐逊,这个公认的美食家,也赞美起巧克力,并描述巧克力对健康的好处。1828年,荷兰一个化学家制成可可粉,“嚼食巧克力”便应运而生。20年后,瑞士人制成固体牛奶巧克力,这成为现代巧克力的雏形。从此,巧克力开始了它风行全球口腔的历程,成为超级大买卖。

19世纪加工巧克力的各阶段