生活圆桌(128)

作者:三联生活周刊(文 / 许知远 手足无措 我笨)

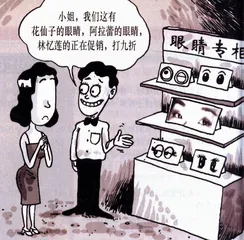

林忆莲的眼睛

文 许知远 漫画 谢峰

两个世纪前,德国人叔本华曾经写道:“人的相貌有如象形文字,这种象形文字是可以破译的……他的相貌概括了他所要说的一切。”我想要做的,是以这句话为基础,讲述林忆莲的眼睛。

我总怀疑林忆莲的眼睛蕴藏了几个世纪的忧伤。你在里面看到了《红与黑》中德·瑞纳夫人在观看于连被宣判时的神情,看到了《法国中尉的女人》中莎拉站在大海边的眼神,还看到了林徽因在与徐志摩诀别时的那一时刻……那双细狭的眼睛永远是那样微睁着,朦胧着,若有若无地诉说着,再加上那触目惊心的单眼皮。细狭的眼眶与平坦的单眼皮达成了怎样一种惊心动魄的效果,它毫不掩饰地流露着一个女人的爱与哀愁,一个女人的情感可能达到的最浓稠的密度。

我意识到林忆莲的眼睛的珍贵,它恰到好处地宣布了一个女人所应该含有的柔情与哀怨,如果更深一层,我可以说,林忆莲的眼睛表明了一个女人具有爱的能力。不管爱的对象是否选择错误,是否真的不回家,这个喜欢把自己裹进黑色衣服的女人,用她柔弱却坚定不移的口吻在强调道:我爱这个男人,并愿意为他全部付出。

林忆莲充分展现了人类文明传统中最优秀的女人所具有的最美妙品质:温柔、坚定、无私。在上个世纪的后半叶,这种品质遭受了颠覆性的考验。生硬的女权主义者拼命挤压着女人身上的芬芳的汁液,把她们变得勇敢却干燥起来,她们错误地把男性化的行为与倾向理解成坚强。紧接着,商业化的无处不在,进一步挤干了女人身上最后的温柔。他们阴谋把女人变得扁平化,她们率性而缺乏包容能力,她们将爱情过滤成一种快乐的男女关系,而非灵魂与肉体的对视与结合。她们把男人仅仅当成一件获取欢乐的玩偶,这个玩偶与流行的电影或者芭比娃娃没有太大的区别。

在赵薇式的眼睛的逼迫下,我不得不逃避到对于林忆莲的眼睛的回忆中去。在那里面,除了目击到几个世纪的忧伤外,我分明还看到了我们曾经纯真而伤感的年代,在一连串打动我们耳朵的名单里是蔡琴,是欧阳菲菲,是林青霞,是罗大佑与齐秦……她们的声音与样子,曾经悄悄进入我们的灵魂。而今天,对应的名单则是范晓萱、是赵薇、是李玟,是张惠妹,是陈小春与陈晓东。

大师的电影

手足无措

朋友辗转寄来一大盒刻录VCD,都是世界电影大师的片子,估计是让我长长见识。我这人又特好学,怎么说也不能辜负朋友的殷切希望。那就看吧。

翻来拣去,我决定先从侯孝贤看起。关于侯大师孝贤,我向来是很景仰,很景仰的。这里有四盘侯大师的片子:《童年往事》、《南国再见,南国》、《尼罗河女儿》、《戏梦人生》,简直够弄个专场了。

问题是先从哪个开始呢?依惯例,我先挑了个带女性名字的《尼罗河女儿》。这个选择的结果是,我三天看了三遍十分钟开头,硬是看不下去,弄得自己都腻了。每次茫然地盯着电脑显示器,直纳闷电影里漂亮的杨林怎么就不吸引我呢?这种情况只有在高中看《战争与和平》和《红楼梦》时发生过。

其他三部片子的命运也好不了多少,看来看去脑子里还是懵懂一片,只剩一个念头徘徊不去:镜头真他妈的长!这里我要举点例子。就说那个《南国再见,南国》吧,里面有个镜头用了两分五十秒。画面是一个男的带一个女的骑摩托车,另一个男的也骑摩托车,就两句台词:女的说:“大哥那个车子,发出破铜烂铁的声音”;男的说:“大哥你的车要爆了。”靠!两分五十秒,整部电影的四十分之一,地铁从西直门开到魏公村关车门了。前面还有一个镜头,画面是雨中行进的汽车头,正面中景,一分三十二秒,一句台词没有。我之所以能准确描述时间,是因为我看到这里突然来了兴致,专门去拿了秒表,把片子倒回来仔细进行了测量。当然你从这里就能看出我看片的品味,可我还是想去找侯大师,拉住他的袖子像文艺青年一样请教:您这个镜头想表现些什么呢?

想看完侯大师专题,无奈只能按“快进”了。说来奇怪,这样却真能看下去了。除了字幕晃眼得慌,没配音,可故事都看明白了,运镜也看明白了,用光也看明白了。我是用电脑看的,安的盗版超级解霸2000,只有四倍速快进。不过这个速度看侯大师正好。

用四倍速的另一个好处是,能不断发现用普通速度没法发现的有趣点。还举那个《南国》的例子吧,里面有个镜头是一个男的在躺着打电话,后面有个沙袋影子在缓慢地来回摆动(当然是后来用正常速度回放才琢磨出来是沙袋)。用了四倍速以后,那个机械动作的频率提高四倍,正好会和××频率相近(此处删去两字)。

由此可以发现,并不是侯大师的片子不好,而是我这类的观众实在比较低级趣味。写这篇的用意也昭然若揭:无法理解侯大师的片子,因此只能写点文字泄泄郁闷。更让我郁闷的是,据说阿城对侯大师推崇有加,可我又是阿城的追星族。那可真不明白了,莫非这次真看走了眼?

聊以自慰的是,我看《第六感》、《午夜凶铃》之类的电影一律能在半途睡着,可自从用四倍速看侯大师,困意一直没上来。

不过我还是被大师的作品伤着了。

恋恋爵士

文 我笨 漫画 谢峰

最早听爵士是高中时候的事情。直到现在我也分不清小号和喇叭的区别,可是也并不妨碍我喜欢爵士。

后来考上了北大。拿到通知书的时候第一个想法是:“感谢上帝,我自由了”,这就是当时北大对我的全部意义了——从此我可以自由自在地逃课,爱什么时候吃饭就什么时候吃饭,爱什么时候睡觉就什么时候睡觉,当然,也包括一个想象中即将开始的爱情故事。我就这样快快乐乐地上了北去的火车,随身听里放着我从CD里翻录的爵士,第三天的凌晨我在Louis Armstrong迷人的声音里醒来,北京到了。

很多年以后,我读到一篇题为《风在发端——写在离开北大的日子》的散文,作者不知道是谁,里面有这样的一段话:“……或许我根本无法评价,因为为了评价昌平园,我必须牵扯生活的种种细节,我的18岁留在了那个园子里,我无法评价生活的本身,因为我不能评价自己。或许我所能作的就是任由时间的流动来改变我周围的一切,就像1994年的9月让那片园子裹着月色向我迫来,像我离开时,它变得熟悉得不能再熟悉的轮廓载着我的目光像浮在水面上一样淌出我的视野。……”我想,和这个作者一样,在昌平园走过18岁的人们都有自己对它独特的无法忘怀的理由吧,一如我们无法忘怀的青春岁月。

在昌平园,因为与外部的隔绝(周末有车去本部,其他时候要出去是很折腾人的),我只能听自己带来的磁带,或者向别人借。身边的人很少听爵士的,喜欢摇滚的倒是不少,大家像60年代的美国年轻人喜欢披头士一样地喜欢崔健。那盘带来的爵士我翻来覆去地听了很多遍,后来就渐渐厌倦了,再后来就半夜三更地不睡觉,一群人在二楼的活动室里关了灯听黑豹。窦唯梦一样的声音和着黑暗淹上来,身边的M抱住我开始不出声地哭泣。那时候她正经历着一场痛彻心肺的爱情,而我的故事还不曾开始。当她温暖的眼泪落在我的手背,我第一次知道原来爱情会让人这样疼痛难安。

作为很重要的一项娱乐,昌平园的图书馆里会定期放些电影录像——有一天演《卡萨布兰卡》,英格丽·褒曼的优雅美丽让人眼前一亮,亨佛莱·鲍嘉的沧桑倜傥令人迷惑难忘,至今他们仍是我最喜欢的一对银幕情侣。当老黑人在白色钢琴上弹起那首《As times goes by》,杜利威尔森用他低沉的充满磁性的声音唱道:“……A kiss is still a kiss,A sign is just a sign……”我再一次拥抱了久违的爵士,哦,这迷人的感伤真是温柔蚀骨。在我18岁的心里,这就是爱情了,美丽的,悲伤的,最后不得不离别的。

回到燕园以后,我在一个春天的下午遇见了自己的爱情,那个高我一届的男孩有着异常明亮的眼睛和爽朗的笑容。爱情像闪电一样迅速地划过了灵魂,对于年轻的我而言,那几乎是一段惊涛骇浪般的日子。当爱情没有的时候,想起了童话里的那个在利刃上行走的人鱼公主,每一步,都像是踩在冰和火上。后来慢慢地好了,毕业,工作,恋爱,在闲下来的时候依然爱听爵士。

有一天,我在偶然间看见了那个男孩和他前任女友在昌平园的合影。照片上有很多人,他们一前一后地站在人群中愉快地微笑,像两件挂在阳光里的白色棉布衬衣,如果把脸贴在上面,那感觉一定是干净的、柔软的、温暖的、芬芳的。我用手指轻轻抚过他们年轻的面颊,心里有隐约的了解和温柔的刺痛。照片里的女孩子笑颜如花,那时候他们已经在爱着了吧。在那一刻,这个18岁的女孩心里在想些什么?她是不是和我一样有着对爱情的梦想,因为在这样美丽而安静的园子里梦想成真而微笑呢?我凝视着后排的那个男孩,年轻得不像是我记忆里的那个人。那时的他,是从来也没有想过有一天会失去这个有着甜美笑容的女孩吧。记得我们在一起的时候,有很长时间他依然戴着那女孩还回来的订婚戒指,一伸手,我便看见他对别人的誓言。

很久以后,总有朋友对我说那个男孩真正爱的并不是我。其实这又有什么关系呢?也许,爱情和爵士一样,只为了在那一个美丽的黄昏里,让我们在自己的梦想里低回浅笑轻轻起舞。送你一首Louis Armstrong的《La Vie En Rose》,我想有一天你会爱上爵士,分不清小号和喇叭的区别也没什么要紧的。

(本栏编辑苗炜)