“食砷”细菌风波

作者:曹玲(文 / 曹玲)

( 12月2日,NASA天体生物学家菲莉莎·沃尔夫-西蒙(左)在发布会上讲话 )

( 12月2日,NASA天体生物学家菲莉莎·沃尔夫-西蒙(左)在发布会上讲话 )

发现“食砷”细菌

11月15日,美国航空航天局(NASA)用一条《NASA将公布一则震惊全人类的消息》的报道戏弄了世人。11月29日,NASA故伎重施,再次在官网宣布,将于美国东部时间12月2日下午14点召开新闻发布会发布“重大消息”。不过这次NASA明确使用了“天体生物学发现”、“宇宙生物学上的最新发现”等说法。消息一经发布,又引起全球网民的多种奇特猜测,比如是否发现了外星生命,但大多数媒体则表现得比较冷静。

不过,这次新闻发布会的内容仍引起了不小的轰动。NASA天体生物学家菲莉莎·沃尔夫-西蒙(Felisa Wolfe-Simon)带领的研究小组发现了一种能够完全以砷替换磷的细菌,它甚至可以将砷结合到其DNA中去。对此,新闻发布会说,此前我们对组成生命物质的基本元素的认识是碳、氢、氧、氮、硫、磷6种。其中磷元素在细胞中起着极为重要的作用,遗传物质DNA中的磷元素被砷取代,这意味着它有了完全不一样的生命基础,从而与别的生命区别开来。如果这一发现被进一步证实,生物学界必须重新审视地球上的生命体系,教科书将被重新修改。

或许你曾经在科幻小说里看到过“硅基生命”这个词,硅在元素周期表中排在碳的下面,砷在硅的下面。人们一直幻想地外生命可能是以硅为基石的,不过科学界首次发现的类似取代并没有发生在碳上,而发生在磷上,所以这种新的生命被称为“砷基生命”。“实际上这种说法是错误的,新发现的生命仍然是碳基的,并不能被称为砷基。”加拿大英属哥伦比亚大学微生物学家罗齐·雷德菲尔德(Rosie Redfield)告诉本刊记者。

回顾一下我们从中学生物学中所获得的知识可知,磷是生命活动必不可少的元素,作为遗传物质基础的DNA全称是“脱氧核糖核酸”,而它的基本组成单位就是一个分子磷酸连着一个含有五个碳原子的糖,随后再加上一个碱基。换个说法,也就是DNA的两根长链是用磷酸分子连接起来的。RNA单链结构和DNA差不多,也是磷酸作为基本骨架连接起来的。中学我们还学过一种叫做ATP的化合物,这是生物界通用的“能量货币”,全名叫做“三磷酸腺苷”。此外,细胞膜的结构是磷脂双分子层,光合磷酸化和氧化磷酸化反应等等。如果新的研究会告诉你,课本上这些磷都可以替换成砷,那将是对生物学课本的最大颠覆。

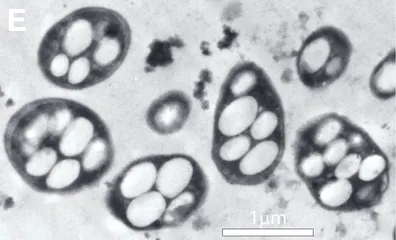

( 科学家发现的“食砷”细菌 )

( 科学家发现的“食砷”细菌 )

沃尔夫-西蒙的这个研究发表在世界知名学术期刊《科学》杂志上。此杂志撰文称,2009年,在美国加州门洛帕克(Menlo Park)进行地质研究的地质微生物学家沃尔夫-西蒙和她的两位同事声明,砷在古代生命体系中可能可以替代磷参与生命的构成。她指出砷在元素周期表中的位置刚好在磷的下面,并具有与磷相似的化学性质。实际上,砷对人类和大多数生命的毒性正是由于细胞把砷当成磷来使用了。

为了验证她的推测,沃尔夫-西蒙收集了加利福尼亚莫诺(Mono)湖中的泥土。莫诺湖位于美国加利福尼亚州中部、内华达山脉东侧,这个大湖面积60平方英里,是北美最古老的湖泊之一,大约形成于76万年前。这是一个咸水湖,湖水没有出口,大量湖水被蒸发之后湖内留下大量矿物质,含盐量是普通海水的2.5倍,有“加州死海”之称。这里是摄影爱好者的天堂,湖中有些地方冒出奇形怪状的碳酸钙华,有的像石头树林,有的像假山,有的像外星人的雕塑,就像来到了某个荒凉的星球,有一种独特的异域之美。

沃尔夫-西蒙对这个湖感兴趣并不是因为景色优美,而是因为它可能孕育着外星生命或者“奇怪的生命”。莫诺湖在几千年间成为地球上最高浓度的天然砷产地,在莫诺湖微生物与砷共存,但是它们不会将砷吸收到体内。她希望在湖边的泥土或在湖水中找到一种微生物能够利用砷生存,其生物学组成与地球上现在存在的任意一种生命都根本不同,由此这种生物可以证明一个潜在的生物圈,这个星球上的第二种生命起源。如果这样的微生物存在,那可能意味着在地球上出现的生物会比现在多一倍。这反过来能够支持这样的观点,即生命在银河系的其他地方出现的可能性也就更大。“有一些生命是‘我们所知道的’,有一些生命是‘我们不知道的’。那会是什么样子?我试图找出一个可以进行研究的结构,能够帮助我们找寻‘我们所不知道的’,这就是很特别的砷结构。”她曾说。

她把从泥土中获得的微生物放在砷含量渐次提高的培养基中培养,培养基中并没有添加通常培养微生物需要的磷和含磷化合物,而是不断地将原来的微生物转移到新的缺磷培养基中,以此减少最初培养物中带来的磷,以至于最后微生物只能利用砷来建造DNA和其他生物分子。

一开始,她并没有抱任何期望发现存活下来的微生物。直到一天晚上,当她在显微镜下观察最后一块培养板时,发现了长势喜人的细菌。她震惊了,重新检验了培养基的成分,确定没有磷元素的污染。于是,她和同事们紧锣密鼓地展开实验,对分离出的细菌进行了各种复杂的分析,看砷是否被细菌利用了,“几乎是屏住呼吸做完了每一个实验”。

这种长势喜人的细菌叫做GFAJ-1,属于变形菌门(Proteobacteria)。接下来的质谱分析表明砷存在于细菌细胞中,而不是仅仅被吸附在细胞壁表面。研究者在培养基中加入反射性标记的砷后,在细菌的蛋白质、脂质、核酸和代谢物中都发现放射性标记的存在,表明砷已经参与到细胞中每一种成分的构成中来。然后他们从细菌中提取出DNA,利用更精确的离子质谱技术分析了其中的化学组成,发现DNA中也含有砷。随后利用同步加速器装置进行的高强度X射线衍射实验进一步表明,细菌中的一部分砷至少是以砷酸酯形式与碳和氧形成了合适的分子键,替换了磷在DNA和其他分子中的位置。

争论此起彼伏

沃尔夫-西蒙将研究结果写成论文,投给了《科学》杂志,这个研究结果被NASA看重,于12月2日召开了一场新闻发布会,得到了很多研究者的支持。12月3日,质疑的声音就出现了。剑桥大学充满怀疑精神的生物化学家约翰·萨瑟兰(John Sutherland)说,常温下砷化合物不如磷化合物稳定,如果DNA分子里面有砷酸用做连接物,DNA链很容易从砷酸那里断裂,没有细胞能够应付这么一个棘手的问题,研究者需要制造一些砷基DNA来研究细节。

12月4日,一些科学家开始批评“细菌已经用砷取代它们DNA中的磷”这个结论。雷德菲尔德是最不留情面的批评者之一,她指出了几个严重技术细节的缺陷。她注意到,论文的作者说,生物需要体重1%~3%的磷来维持生命,而反复稀释的沉积物中细菌能得到的磷非常少,无法维持其生长。但是雷德菲尔德指出,他们的研究证明,细菌可以在细胞中仅含有0.5%的磷的情况下缓慢生长。其次,论文研究者为了证明砷参与了细菌DNA的合成,提纯了DNA,用质谱仪来测量砷和碳的比例。但是雷德菲尔德认为,在磷环境中生长的细胞,DNA含砷量很低,但砷环境中生长的细胞,DNA中砷的量竟只有前者的两倍,这个差距太小了,可能只是实验误差。再者,论文作者用同步加速器装置进行的高强度X射线衍射实验来确定这些砷原子周围的环境,雷德菲尔德认为这种做法没有问题,但是这并不能得出“砷取代了磷通常的位置”的结论,因为数据显示细胞里含有0.19%的砷,但是DNA里却每1亿份中只含有2.7的砷,这意味着砷可能以某种形式进入了细胞,但却并没有进入DNA。为此,雷德菲尔德写道:“论文很多胡言乱语,很少可靠信息……他们的数据可靠性被糟糕的数据获取方法极大地削弱了。如果这个数据是一个博士生提交的,我会让他重做,多做些样本纯化的工作。”

12月5日,反对声形成了气候,12月7日,出现了一打科学家质疑NASA的研究有漏洞,其中一位很直接地说“这个论文不应该被发表”。12月8日,沃尔夫-西蒙在自己的网页上贴了一个声明,说她很欢迎这场生动的辩论,但是没有回答任何争论,只同意随后发表一个问题解答。12月9日,有科学家站出来说,如果有争议,唯一的解决办法就是数据,数据不会通过博客讨论产生,与其纸上谈兵不如赶快做实验。

到本刊发稿时,争论仍在进行,沃尔夫-西蒙仍没有贴出她的问题解答。雷德菲尔德告诉本刊:“如今信息传播非常快,大家的反应也很迅速,希望研究者能够尽快对争议做出回应。”■ dna科普风波细菌细菌结构科技新闻