《狼厅》:还原一个爱与狼性并存的克伦威尔

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

( 描绘亨利八世驱逐安妮·博林的版画

)

( 描绘亨利八世驱逐安妮·博林的版画

)

英国女作家希拉里·曼特尔(Hilary Mantel)的历史小说《狼厅》,在去年击败库切的《夏日》等作品,获得英国最重要的文学奖项——布克文学奖。小说以16世纪的宗教改革家托马斯·克伦威尔的人生为线索。在历史上,克伦威尔是个传奇人物,他的父亲是个铁匠,在都铎王朝时期,阶级观念森严,这样出身的人基本不可能爬上高位。但克伦威尔一直做到亨利八世的财务大臣、掌玺大臣、首席国务大臣,力促议会通过了一系列法案,为英国向近代国家过渡打下良好的基础。

曼特尔向本刊记者解释为什么选择托马斯·克伦威尔作为创作原型时说,一个历史原因是:“克伦威尔进入亨利八世政权核心的那9年,正是英国历史上非常重要的时期。英国国王脱离罗马教廷的制约,克伦威尔功不可没。《圣经》被翻译成英语,变得人人唾手可得。人与神的关系被重新定义。但亨利八世与罗马的决裂,也导致英格兰四面树敌,是英国以防御性姿态站在欧洲面前的开始,也是英国民族主义者应运而生的开始。”

小说从15岁的克伦威尔遭父亲毒打的一幕开始。曼特尔有意让读者通过克伦威尔的眼睛看世界。“就好像有台摄影机架在他肩膀上一样。”曼特尔说。实际上,父亲的暴虐,导致了克伦威尔人生中重要的两个面向:一是他从此离家出走在欧洲游历,奠定了博学多识、狡黠精明的基础;再一个是树立了他温和的家庭观。他从未打过孩子,让他们接受最好的教育,远离宫廷的黑暗权术,儿子长成一个悠闲的绅士,他觉得很欣慰:“只有受福佑的孩子,才有资格长成这样精致的人。”

可以想见克伦威尔人性中的矛盾,而以往的历史书则很少提及。曼特尔正是发挥了各种矛盾所形成的张力,与克伦威尔的政途息息相关的并行的线索是亨利八世的离婚事件——他想离弃西班牙王室来的凯瑟琳,娶博林家的女孩,但即便是国王也不能随心所欲,因为受罗马教廷对英国的制约。这也是导致英格兰宗教改革的导火索,使得克伦威尔有用武之地。起初,克伦威尔效忠红衣主教沃尔西,沃尔西真正关心国家命运,但因自负四处树敌,这把克伦威尔置于危险之地,但这也是他迈入政坛的契机。沃尔西被贬去世后,克伦威尔继续在各种场合维护他的主子,这不是容易做到的,因为当时,整个英格兰正走在和红衣主教的英格兰背道而驰的路上。他成为安妮·博林最重要的幕僚后,成功化解了她对红衣主教的嗔恨,又充分利用了她操控一国之君的欲望,给了自己很多发挥的空间。

650页的小说,止于1535年,此时安妮·博林是英国的皇后,克伦威尔也春风得意,深得亨利八世的赏识和宠信。但历史告诉我们,一年后,安妮上了断头台,5年后,克伦威尔最终被别的狼灭掉了。现在,希拉里·曼特尔正在创作《狼厅》的续集《镜与光》。历史上,克伦威尔经常作为负面人物出现,是因为他的确留下了一些令人发指的故事。比如他借安妮·博林上位,但在安妮失势后,他也是严刑逼供她的那一个。在1967年获得6项奥斯卡奖的电影《公正的人》(A Man for All Seasons)中,他作为处心积虑迫害大主教托马斯·莫尔的反派人物出现。在《狼厅》中,他和莫尔的冲突主要是由亨利八世的个人欲望引起的——他想取消第一次婚姻,而这决定于听命他为王的新教是否能压倒罗马天主教在英国的无上势力。

( 托马斯·克伦威尔 )

( 托马斯·克伦威尔 )

我们在高中历史课本中就熟悉了克伦威尔的名字,不过值得注意的是,英国历史上有两个叫做克伦威尔的政治家:16世纪的宗教改革家,作为《狼厅》主角的托马斯·克伦威尔以及17世纪掀起资产阶级革命的奥利弗·克伦威尔。后者成为英国的“护国公”,对近代世界史的意义也更大,所以作为考试大题题目的通常是这个奥利弗·克伦威尔。托马斯·克伦威尔被亨利八世砍了头,后来奥利弗·克伦威尔砍了当时的英王查理一世的头。而奥利弗正是托马斯·克伦威尔的姐姐的孩子——在《狼厅》中多次出现的理查德·克伦威尔的曾孙。

布克奖评审委员会主席詹姆斯·诺蒂这样解说《狼厅》的获奖原因:“我们主要看参评作品的整体内容。包括该书的篇幅、叙述语言以及场景设置等。而曼特尔在这些方面非常出色。”除了她在场景和人物描摹方面的长处,文中不是一味线性叙述,而是有自如的闪回,有心理独白。不过需要指出的是,表示第三人称的“他”,通常都是指克伦威尔。有时前半句的动作或对话是其他人发出的,但到“他”出现时,已经回到克伦威尔。在弄清楚这个写作特点前,会搞得人一头雾水。曼特尔向本刊记者解释说:“我想通过他的眼睛讲故事。在克伦威尔眼里,没有‘克伦威尔说’,‘克伦威尔去做什么’,那让我觉得很别扭。所以统一只用‘他’,可以把读者带得更近些。”

希拉里·曼特尔1952年出生于一个天主教传统的家庭,但在12岁那年,她放弃了信仰。她告诉本刊记者:“进入中年后,的确感到生活中需要有灵性的维度。但这就是我目前的状况:对宗教感兴趣,也喜欢有信仰的人,但我不会卷入任何一种信仰系统中。”年轻时,由于子宫内膜异位的误诊,她忍受病痛多年,激素治疗改变了她的面貌,身体状况一直不是很好。她从1985年发表小说,创作题材从当代到历史,跨度极大。1993年问世的《一个更安全的地方》是她呈现的一幅法国大革命时期的历史画卷。她的历史小说被认为抒情又干净,细节丰富,扎实又充满想象。在《狼厅》之前,她就已经获得大英帝国命令官勋章(CBE,比J.K.罗琳获得的OBE高一级),以及各种权威的文学奖项。而在小说中,她并不是一味维护英国形象,反倒各种反讽比外人还要来得深刻。■

专访希拉里·曼特尔

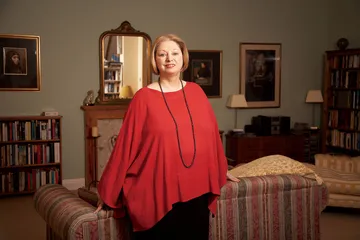

( 希拉里·曼特尔和《狼厅》 )

( 希拉里·曼特尔和《狼厅》 )

三联生活周刊:选择克伦威尔的故事出于怎样的动机?

曼特尔:托马斯·克伦威尔是个铁匠的儿子,后来在英国历史上最重要的时期成为国王最亲信的顾问,我想知道他是如何做到的。无论在通俗历史中,还是在以往的戏剧和历史小说中,克伦威尔都是一个单维的人物,且常被刻画成坏人形象:见风使舵、粗鲁、自私,我想挖掘那些漫画脸谱后面的故事。他早期的生活如何,他如何看待国王、宫廷、权力、家庭。从很多方面,我到后来越来越欣赏他。他所谓的自私自利让他暴富,但他也用钱做了很多好事,是艺术家和学者们的赞助人,也养育了很多无助的年轻人。他是个伟大的改革者,对英国的进步眼光独具。肯定他身上有很多未被发掘的地方,我想撇开累世的偏见,还他公正,让大家有一个新的角度看待他。我对他的个人生活也很感兴趣,而通过官方记录我们所知甚少。他有三个子女,但是他的妻子和两个女儿在伦敦瘟疫时死去。我好奇,为什么他没有再婚?从信件可以看出,他对他的儿子格利高里充满父爱,但格利高里怎么想,他的父亲是否给他设定了一个无法逾越的标准?每天去见亨利八世的路上,托马斯·克伦威尔在想些什么?他如何看亨利八世和他的几任妻子?如果他本人是国王的话,会更好吗?总的来说,是我对这些问题强烈的好奇心促使我写这本书的。

三联生活周刊:书名为什么叫《狼厅》?那是亨利八世第三任妻子的家。

曼特尔:我喜欢故事带有一定方向性,指向一个我们尚未到达的地方。“狼厅”是西摩尔家族所在地,是结尾处,亨利和他的随从前往的地方。在续集中,读者会明白狼厅在克伦威尔的人生中的重要位置。另外,我也喜欢这个名字所引发的遐想,某种程度而言,亨利八世所到之处成为人们争权夺利的地方,都可称之为“狼厅”。

三联生活周刊:所以你引用拉丁语“人对人是狼”,作为提纲挈领的一句?

曼特尔:人对人是狼。这很真实地表达了克伦威尔和国王的大臣们之间的关系。他们都很有竞争意识,嫉妒争宠,尽管都是为国王服务,但他们彼此之间难存善意。大部分贵族憎恨克伦威尔,因为他是暴发户来的。他们不相信出身寒微的人可以做国王的顾问。克伦威尔明白,他们对他很客气,是因为礼节上如此,他很清醒地知道他们有多想把他弄下台。在当今英国的政坛,如果一个政治家犯了错,他可以引退,但在亨利八世时期,如果他犯了错误,就把命赌进去了。克伦威尔必须学会让自己在这种环境中变得强而更强。

三联生活周刊:你如何看待克伦威尔的成败?特别是他作为一个资产阶级在王宫政治中的处境。

曼特尔:当我在考虑塑造克伦威尔这个人物时,更多把他嵌入他的时代。历史有趣在它有自己特定的发展轨道,我无意拿它做当代的隐喻。重点是,克伦威尔最终进入亨利八世政权核心,他的世俗智慧得以发挥,推动了近代英国的形成。但托马斯·克伦威尔作为一个伟大的改革者,他只实现了部分成功。他对于理想社会的想法太激进,以至于在当时难以实现。他制定了保护穷人和失业者的一系列法规,关系到一整套的公共基础设施建设,他想同时满足两种需求:给失业者提供就业机会,使他们可以受益于居住和医疗系统。以及这些工作本身给权力和被权力者带来的沟通和保护。克伦威尔也想对法律进行一系列大的改良,特别是土地法。但即便有国王赞成,他还是受到国会的阻挠,没有取得成功,国会成员主要是律师和土地主,也是把自我利益放在第一位的资产阶级。

三联生活周刊:一些历史小说,如果作者是个严肃作家,意图忠于历史,在细节上的发挥可能会拘谨。但你的小说里有很多生活化和情感上的细节,如果一个虚构的细节能令小说更精彩,你会因此舍弃真实吗?

曼特尔:事实上,为了保证事实的准确,我做了很多的努力(注:曼特尔将这本书题献给玛丽·罗伯逊博士,她是研究克伦威尔生平史实的学者,给了作者很多专业上的指点)。首先你得意识到,史实没有绝对的真实,它经常是有争议的,或者对它们的诠释是有争议的。你必须在互为竞争的版本中做出选择,你不能任性,你必须保证你做的选择有充分理由。要有历史学家式的谨慎,这意味着你自己的知识结构要比书页上体现出来的更有深度。我积累了大量能找到的资料,阅读它们时,脑中便逐渐形成了个人生活和公共生活的画面。对我来说,准确性是我想提供给读者的一部分。某些细节,你不可能找到对应,那时我就发挥想象力,填补其中的沟壑。最大的挑战是复原,再创作古代的文本。在所有的史实和所有的历史诠释中,找出到底发生了什么并不难,但近距离的想象则比较花工夫。你可以很容易地找到你的人物穿什么,但要使读者信服,你得让这衣服就好像穿在你身上似的。最重要的是,抓住你的人物当时的生活语境。他去过哪些地方,读什么诗,晚上他听音乐么,如果听,他听什么音乐。你必须把所有塑造了这个个体的因素考虑进去,想象力会自动驰骋,并具有准确性。

三联生活周刊:在你看来,好的历史小说包含哪些因素?

曼特尔:它不应该歪曲,但有坚定的支持态度。作家不应该去美化事实。如果史实是令人难以理解的面貌,作家应该发挥他的能力(注:可能是指一个好作家具有的理解力和转释能力),而不是去改变它们。好的历史小说,无论在主人公的公共生活层面还是私生活层面,都能被接受。国事家事,一样都不缺。当一个重要的政治人物结束一天的工作回到家中,什么在等待着他,他内心对自己所从事的事业态度如何,这是小说家应该想到的事。他应该带我们进入人物的内心世界,通过他们的眼睛看世界,画面别致而富有细节。它让我们意识到现在和过去的距离,但同时也意识到并非不能沟通。他尊重人物的原型,写小说的人,可以对笔下的人物进行天马行空的想象,但如果刻画的是一个有原型的人,起码的尊重是必须的,应避免片面化。一个好的历史小说家,建立起他自己的事实稽查厅,他不会接受陪审团的意见——历史学家的定论或者被其他小说家塑造的形象,而是进行他独到且清晰的思考。

三联生活周刊:你在自传中谈到过莎士比亚对你的影响,有评论家认为你笔下的克伦威尔就是一个外表冷静、内心繁复、自我意识和自我怀疑并存的莎士比亚式的人物。《狼厅》和莎士比亚的《亨利八世》一样,使用了乔治·卡文迪什的《红衣主教沃尔西》作为素材。但除了你们描摹的主角不同,你觉得在创作意识上有什么不同?

曼特尔:乔治·卡文迪什了解红衣主教。作为他的仆人一直跟他在一起,经历他人生和职业的浮沉,他是一个很有价值的目击者。莎士比亚读了他写的传记,并用在戏剧《亨利八世》中,你可以在其中找到很多对卡文迪什的回应。从还是个小姑娘时,我就在读莎士比亚,在他的戏剧中长大。莎士比亚有历史的准确性,又塑造了很多传奇人物,无论是我创作的历史题材还是现代题材,他全方位地影响了我的写作。相对于莎士比亚所刻画的他的一代人,我生活的时代离我笔下的人物很远。莎士比亚对他们的世界、价值观和信仰的理解,我无法期望能够模仿。与剧作家不同的是,我是个小说家,小说家有更多的空间发展人物。但从另一个角度说,几个世纪过去了,莎翁的老故事仍对我们具有意义,我们是他的长远眼光的受益者。■ 读书文学小说一个并存狼性克伦威尔狼厅曼特尔还原亨利八世