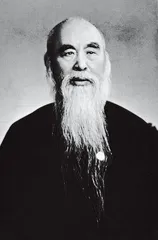

“草圣”于右任的最后岁月

作者:李菁(文 / 李菁)

( 于右任(左四)与罗家伦(右四)、刘延涛(右三)等人于广州黄花岗七十二烈士碑前留影(摄于1949年) )

( 于右任(左四)与罗家伦(右四)、刘延涛(右三)等人于广州黄花岗七十二烈士碑前留影(摄于1949年) )

书法之缘

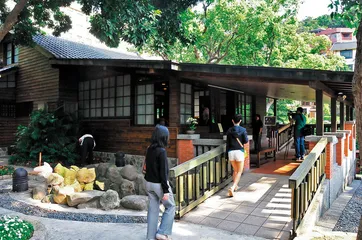

“右老在这里住的时间并不长,他台北市内还有另一个住处,但是后来已被拆掉,这里是右老唯一保留下来的住所。”专程陪同记者前来的刘彬彬介绍说。她的父亲刘延涛是于右任晚年最信任的弟子,也是陪伴他多年的私人秘书。刘彬彬解释说,因为里面存放的于右任的东西并不足够多,称“梅庭”为“纪念馆”并不恰当,大家考虑再三,决定叫做“别馆”。

于右任去世后,这幢日式风格的建筑很长时间里都淹没于尘世间。刘彬彬说,当时为了确认于右任确实在这幢房子居住过,工作人员还探访了周围的一些年纪较大的居民,他们只记得,1951年左右,有一个白胡子老人曾出入这里,却并不知道他的名字和身份。刘彬彬又特地打电话给在美国的于右任的幼子于中令,并根据他的回忆,验证了这个住所的身份。

身为北方人的于右任,对台湾溽热的夏季并不适应,每年夏天,他就到这里来避暑。除此之外,刘彬彬说,每年到了生日这一天,很多国民党要人都要到他府上为他祝寿。到了台湾后,他觉得时局不定,为个人祝寿有些不合时宜,后来就索性躲到这里来,“所以这里除了是右老避暑,也可以说是他‘避寿’的地方”。

造访“梅庭”的那一天正逢周末,小小的庭院里已满是参观者,年轻面孔占了大多数,这让刘彬彬甚感欣慰。曾几次到过大陆的刘彬彬解释说,相对于大陆对于右任的了解,台湾这边的情况并不令人乐观,“很多年轻人都觉得他是一个很遥远的历史人物,甚至都不知道他”。而“梅庭”别馆开放以后的情况,让她比较乐观,“过节或假日时期,这里还要限定入馆人数,我已经很知足了”。

( 左至右为刘延涛、于右任、张大千

)

( 左至右为刘延涛、于右任、张大千

)

刘彬彬一家与于右任的情谊,是由书法联结起来的。

1879年出生于陕西三原的于右任,本是清代举人出身。后来受孙中山影响,加入同盟会,为辛亥革命摇旗呐喊。于右任虽然早年曾任靖国军总司令讨伐袁世凯,算是行伍中人,但究其一生,仍是文人气质。他的书法更是独树一帜,早在20世纪20年代,书法界便有“北于(右任)南郑(孝胥)”之称,他也被人称为“当代草圣”。

而另一方面,从1929年开始,于右任开始研究草书。“几千年来,无数书法家都写过草书,每一位书法家风格各异,写出来的草书彼此之间认不出来,学用皆难。在右老看来,当下已进入现代社会,草书书法也需要建立一个标准。”刘彬彬解释。

1932年,于右任在上海成立“标准草书社”,致力于草书标准化、规范化。对于自己的工作,于右任本人曾有过这样一番解释:“所谓标准,是拿古人的草书做标准的,是从先古圣哲千余年的演进中,归纳出来有条不紊,易识、易写、准确、美丽的草法。”这是一项十分复杂的工作,单靠于右任一人是无法完成的,不久,一个朋友向于右任推荐了刘延涛。

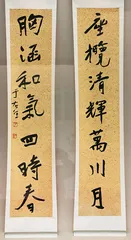

( 于右任作品 )

( 于右任作品 )

1908年生于河南巩县的刘延涛,早年毕业于北大中文系。读书期间,在老师胡佩衡的指导下,开始学习绘画。不久,胡佩衡把刘延涛的两幅山水作品送到日本京都参加“中日美术展览会”,一位日本人收购了这两幅作品,这对刘延涛是个很大的鼓励。

“父亲本科的毕业论文是关于象形文字的,他又有书法和绘画基础,这种背景,也许正符合右老为制定标准草书工作所需要的人选。”刘彬彬说。

( 于右任曾居住的寓所“梅庭” )

( 于右任曾居住的寓所“梅庭” )

1933年,刘延涛因为父亲去世,回家乡奔丧,后来留在河南南阳中学教中文。一个月后,他接到于右任的邀请电报。“父亲起初并不想离开家乡,他的校长劝他,于右任自辛亥革命时期就投身革命,是一位值得追随的人,父亲才决心离开家乡。”到南京与于右任见面后不久,刘延涛加入“标准草书社”,与周伯敏、胡公石等一道,帮助于右任做标准草书的编辑工作,自此终生追随于右任。

标准草书的编辑工作,是非常繁琐的。刘延涛后来告诉刘彬彬,以“草”字为例,他们几个助手需要从浩繁的历代书法名家的作品中寻找,然后按辨识度高、比较容易写又有一定美感的标准进行筛选,然后将初步遴选出来的字交到于右任那里,由于右任进行二度编辑。

经过3年多努力,1936年,《标准草书》第一次印本问世;后来又陆续推出第二次、第三次修正版……到1949年,已出到第六次修正版;到了台湾后,于右任并未放弃《标准草书》的编辑工作,直到1964年去世时,已出到第九次修订版。“第十次是我父亲主持的,但他在序里写,右老走了以后没有他做修正了,所以不叫第十次修正本,而只是称为第十次本。”刘彬彬介绍。

当年,随着标准草书的编订,台湾也掀起一股“标准草书热”。刘彬彬说,当时曾有人建议于右任将标准草书制成教材,但是他还是决定用个人力量来推行此事。可是于右任生前矢志推广的标准草书,却最终未能成为主流文体。“现在很多人写草书,都要写得像右老,以模仿他的‘于体’为荣,而忽略了右老生前推行‘标准草书’的初衷。”刘彬彬不无遗憾地说。

台湾岁月

1949年11月,于右任从成都经昆明,飞到了台湾,落脚在台北市和平东路的青田街7号。蒋介石曾经要送给这位国民党大佬一栋花园洋房,但被于右任婉拒了。于右任的书房名叫“老学斋”,意即“活到老,学到老”。

20岁那年,于右任和家乡女子高仲林结婚,离开家乡后陆续娶了3位妻子,生下了4女3男。1949年,他的最后一任妻子沈建华将幼子于中令送来台湾,不到半年左右又离开台湾,后回到大陆,于右任就孤身一人居住台湾。几个子女中,除了大女儿于秀芝与丈夫屈武留在家乡外,其他孩子后来陆续到了台湾。那时于右任喜欢将同乡的一位老人请到家里,聊少年时期在家乡的轶闻趣事。刘彬彬说,于右任喜欢面食,而且喜欢吃硬硬的面,一位跟随他到台湾的陕西厨师,便经常给他做,也算略解乡愁。

1956年,于右任通过在香港的友人吴季玉与大陆的亲人取得了联系,汇台币600元给于夫人和于芝秀母女。此后,吴季玉每年赴台为于右任祝寿,为他在海峡两岸传递家书。留在大陆的亲属经常把衣物托人从大陆送到香港,再辗转送到台湾。

1961年3月中旬,章士钊由香港回北京,给周恩来写了一封信,信中说:“胡子(这是朋友们对于老的尊称)最近给香港吴季玉先生来信说:‘今年是我老伴的八十寿辰,可惜我不在大陆,今年她的生日一定会很冷落,不会有人理睬她的。想到这点我十分伤心!’”章士钊在信中最后说:“胡子的这种心情,请总理予以注意。”

周恩来看到信后,让于右任的女婿屈武专程去西安祝寿。屈武带了儿子屈北大夫妇,以及于右任的外甥周伯敏赶往西安,为于夫人祝寿。事后,又将祝寿照片辗转带给于右任,使于右任稍感安慰。

国民党政府退到台湾后,于右任仍保留着他原来的“监察院院长”一职。而他的生活过得非常俭朴,向来布衣一袭,布鞋布袜。那时候,台湾中南部也有一些生活困难家庭的孩子,考上大学却念不起。有一次一个年轻人直接跑到监察院来,要找于右任。年轻人告诉警卫,自己并不认识于右任,但自己上学遇到了困难,就径直找到这里来。于右任听说后,拿出一张便签,批示把他下个月的薪水拿去给这个学生交学费。“他经常这样,手上没有钱,写字条给出纳。”当年于右任的三女儿于绵绵想要买件漂亮大衣,向父亲要钱,却遭到拒绝。“绵绵姐常抱怨,‘身为于家子,不如邻家儿’。”刘彬彬回忆。于右任的小儿子于中令要出国读书,于右任当时还是向别人借的钱。

当年41岁的刘延涛也跟随于右任到了台湾。于右任的住所前面有一座门房,最初,刘延涛和妻子就住在这间门房里,白天随于右任一起到“监察院”上班,闲暇时与于右任一起研习书法或编辑《标准草书》。刘彬彬回忆,母亲经常对她说:“从早到晚,都看不到你父亲。”多年的相处,也使得于右任与刘延涛之间形成了既像师徒也像父子的深厚情谊。

在于右任家寄住了一段时间后,妻子对刘延涛说:“我们不能永远这样寄人篱下。”劝刘延涛搬出去。刘彬彬说,台湾当时需要租地盖房,刘延涛并没有这笔钱,他后来开画展卖画,才筹出钱来租地盖房。于右任的儿子于中令后来向刘彬彬回忆,当刘延涛告诉于右任要搬家的决定时,曾经踌躇了好长时间才开口。

不久,刘延涛夫妇搬到中埔一带,四处都是稻田,刘彬彬就出生在这里。“在我的记忆里,右老不是书本上的‘历史人物’,他就是一个亲切、和蔼的爷爷。”过年的时候,于右任会喊刘彬彬过来:“娃,给你押岁钱!”押岁钱不多,只有10块台币,但是会让儿时的刘彬彬高兴很长一段时间。

儿时的刘彬彬经常被父亲带到“监察院”,于右任一见到她,就会带着浓重陕西口音说:“娃儿来了?娃儿来爷爷这里!”“当时我常跳到右老的跟前,摸他又长又密的白胡子,玩完胡子,我还喜欢玩他那双手,他的手又大又软,我后来想,也许只有这样的手才能写出飘逸的草书吧!”刘彬彬微笑着回忆。有一次,正在父亲办公室玩耍时,刘延涛过来告诉刘彬彬:一会蒋先生或蒋夫人要来,让她暂时躲避一下。“蒋先生夫妇对右老也非常尊重,如果右老身体不好,或者有些大事情要和右老商量,蒋先生都会亲自上门来拜访。”

刘彬彬还记得,于右任的办公室里堆了厚厚的一撂纸,平时也要花很长时间写字,以应付络绎不绝上门求字的人。“他每天都写,他认为写字是一种很好的锻炼。”但是于右任却从来没有在台湾鬻字换钱。

刘彬彬说,于右任外出时,经常会看到很多署着“于右任”名字的招牌。对这些假冒者,于右任并不动怒,相反却显得十分宽容,他只是淡然地说:“这个人写得很好,可以自己写了,用不着冒我的名。”最近几年,有人出来声称自己曾为于右任代笔,刘彬彬对此则断然否认:“右老从来没有让人代笔。”她也曾向于中令求证过,于中令也否认有人代笔。因为刘延涛与于右任交往甚密,刘延涛生前也曾被问过是否替右老写过字,刘延涛的回答很简单:“我没有资格替右老代笔。”

葬我于高山

晚年的于右任生活比较简单,除了为亡友写序、写墓志铭,或者出门参加诗会外,其余时间便是读书、看望朋友。后来由于腿有寒症,朋友上门的多,他到朋友家去得少。

1962年1月12日,83岁的于右任在日记中第一次写下了对身后事的意见:“我百年后,愿葬于玉山或阿里山树木多的高处,可以时时望大陆(在这一段日记旁自注:‘山要最高者,树要大者’)。我之故乡,是中国大陆。”22日的日记里,他再次提及此事:“葬我在台北近处高山之上亦可,但是山要最高者。”

1964年7月,86岁高龄的于右任因感冒引起喉疼发炎,导致语言困难,饮食顿减,继而脚腿浮肿,不久住进台北有名的荣总医院。十几天后,病情稍有起色,但因为牙根被病菌侵蚀,必须拔去两颗牙,不幸导致细菌感染,继而转成肺炎。1964年11月10日晚,86岁的于右任与世长辞。

这位老人的离去,也使得追随他三十几载的刘延涛悲恸不已。刘彬彬说,因为于右任个子比较高,在台湾选不到现成的棺木,只好临时定制了一副。出殡那天,刘延涛扑倒在棺木上失声痛哭,回到家后发现全身长满了疹子,原来棺材上的油漆未干,导致皮肤过敏。

于右任弥留之际,其幼子于望德与亲友及下属等人一起打开了他的保险箱,期望能找到遗嘱的只言片语。保险箱打开后,大家发现,里面没有一点金银积蓄,只有一支钢笔、数方印章与几本日记。再有,便是他的三儿子于中令5月赴美留学时向银行借贷的4万元账本以及平日借副官宋子才的数万元的账单。在场的人目睹此遗物,无不凄然。

保险柜里还有一份特别的纪念物,是于右任结发妻子高仲林早年亲手为他缝制的布鞋布袜。于右任早年所穿的青鞋、白袜、衫褂、衣裤,多为高仲林一针一线缝制的。于右任去台湾后,一直将高仲林早年为他缝制的布鞋布袜携带身边,常摩挲而不用,以为纪念。

因为于右任生前没有留下正式的遗嘱,众人寻找最高之山完成了他最后的遗愿。经过多方勘探,最后选定淡水镇肖明里海拔700余米的八拉卡作为他的墓园。墓园朝向西北,隔着大海,那里有他魂牵梦萦的故乡。

于右任去世后的第三年,台湾青年登山协会在全岛发起募捐,最终在台湾的最高点——玉山山顶上为于右任建了一座纪念碑和一尊3米高的铜像。

可是谁也没有料到,这座经历了三十几载风雨的铜像,却遭受了一场劫难。1995年,民进党一位“议员”跑到山上,偷偷将于右任铜像的头部锯掉,然后扔到50米外的一个坑凹里。消息传出,舆论大哗。刘彬彬回忆,当父亲刘延涛闻知此讯,气愤难平,以致3天无法进食。

1998年11月4日,92岁高龄的刘延涛去世。刘延涛生前的书房里,收藏着许多于右任的真迹墨宝。“我父亲过世后,由我来整理他的东西。起初一两年我都不敢拿出去裱,我很怕人家知道我手里有这些字画,他们要找我来买,我不会出手的,因为我对它们,有那么深的感情在里面。”刘彬彬说。

2007年,刘彬彬带着于右任和刘延涛的书法作品到大陆展览。她说:“我也知道,近些年来,右老的字画非常值钱,但我舍不得脱手。不脱手也有不脱手的麻烦,我需要照顾好它们。”刘彬彬说。如今哪里有展览,她就把它们带到哪里,“直到我跑不动为止”。■ 草书岁月刘彬彬草圣父亲于右任最后