天价的葫芦瓶

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

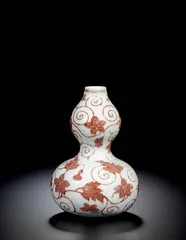

( 清康熙釉里红缠枝葫芦花果图葫芦瓶 )

( 清康熙釉里红缠枝葫芦花果图葫芦瓶 )

10月7日下午,香港苏富比戴润斋清宫御瓷珍藏专场拍卖。前辈张宗宪对其中一件估价在3000万港元的乾隆洋彩锦上添花万寿如意葫芦瓶,当叫价超过这个数字后,张宗宪停止了举牌。只是隐约感觉身后的买家举牌速度很快,似乎是不假思索。回头一看,是自家胞妹张永珍。他很清楚,只要六妹举牌,葫芦瓶不管多贵,一定会拿下。张永珍一边举牌,一边请哥哥张宗宪坐到自己身边。

张家姊妹有13人,大多都已过世,如今只剩下4人。张宗宪比张永珍大5岁,众多姊妹中,属他们俩最为要好。张宗宪说:“可能是我俩长得最相像的缘故吧。小时候住在上海的时候,她就老爱跟着我去舞厅跳舞。”说到这时张宗宪不经意地笑了,或许是在追忆当年,如今兄妹俩都已80多岁。

早年拍卖的时候,张宗宪还常会告诫张永珍,举牌时要看看周围都是什么人在买,是不是有意要把价格抬上去。可是张永珍个性鲜明,从不在意周遭的人怎样议论或有何目的。凡是她喜欢的,认为值得的,一定要买进。这次拍卖,张宗宪不再劝妹妹悠着点了。张永珍说过:“对于收藏,其实自己什么都不懂。一切都是从喜欢出发,只要喜欢便是有价值,多贵也值得,所以每次拍卖都从不设定上限。但是不喜欢的东西,送给我都不要。”

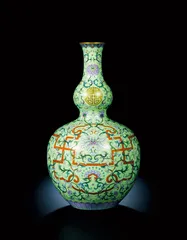

葫芦瓶叫价过1亿港元后,只剩下香港苏富比亚洲区行政总裁程寿康的电话委托和现场张永珍在竞价。最后,这件乾隆洋彩锦上添花万寿如意葫芦瓶以2.53亿港元的价格被张永珍拍得。以国际通行货币计,刷新所有中国工艺品及瓷器的世界拍卖纪录。对于苏富比来说,张永珍作为天价葫芦瓶的买家,让他们长舒一口气,毕竟这是一位信用良好的客人。

香港苏富比中国及东南亚区副董事沈恩文介绍,这件浅黄地长颈葫芦瓶不是典型器,但他们推测,应该是乾隆十年(1745),乾隆皇帝要求唐英的创新之作。瓶上的卷草纹和并蒂莲的纹饰,带有明显的西洋洛可可的风格。轧道锦地工艺,则发展于北京。花卉重菱等织锦图案作为纹饰,通常出现于碗盘外壁,内壁则绘写意景致。瓶上所绘的缠枝花卉,多种颜色重叠接连,构图缜密,这类装饰较为罕见。现在能看到类似纹饰的,仅见于台北“故宫博物院”一件乾隆九年(1744)烧造的瓷胎洋彩黄地福寿纸槌瓶。

( 清乾隆洋彩锦上添花万寿如意葫芦瓶 )

( 清乾隆洋彩锦上添花万寿如意葫芦瓶 )

拍卖结束后,张永珍接受媒体访问时说:“当我还是个小女孩的时候,就在父亲朋友的家中看到过这个葫芦瓶,当时就一见钟情了。”或许张永珍当年看到的只是一件相似的葫芦瓶,因为这件乾隆洋彩锦上添花万寿如意葫芦瓶在上世纪初已流散到海外,被英国著名的收藏家阿尔弗雷德·莫里森(Alfred Morrison)购藏于他的放山居内,那时张永珍还没出生。这件葫芦瓶直至1971年10月31日经由伦敦佳士得拍出,才首次在市场露面。据佳士得专家多琳·都·布雷(Anthony Du Boulay)于1984年所撰写的《Christie's Pictorial Histroy of Chinese Ceramics》一书记录,当年由戴福保(戴润斋)以315英镑购得(合当时769美元),同场还以472.5英镑(折合当时1153美元),购买了本次戴润斋专场拍卖中的天蓝彩地金彩九龙图长颈瓶。此后近40年的时间这两件瓷器都再没有出现。

在张永珍的记忆里,戴福保与张家有过交道。张宗宪与张永珍的父亲张仲英是苏州人,18岁当了古董店的掌柜,后来在上海开设“聚珍斋”古董店,专营明清官窑瓷器,在上海很有名气,不少大收藏家都在张仲英这里买东西。时间长了,张仲英也成为上海滩古董界的翘楚。1920年,戴福保在家乡无锡的舅父秦叔开设的古董店里当学徒。凭借天赋上好的眼力和敏锐的生意头脑,没多久,他就被委以挑货买卖的任务,开始游走临近省县城市做采购。1930年,戴润斋随舅父移居上海,经营了一家古董店福源斋。1938年戴润斋独立出来,开设古董店于上海的广东路189号。

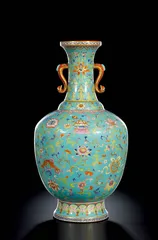

( 清乾隆粉红地锦上添花粉彩通景山水庭廓图双耳撇口瓶 )

( 清乾隆粉红地锦上添花粉彩通景山水庭廓图双耳撇口瓶 )

行家之间因为串货,常有往来。戴福保与张仲英相识。张宗宪回忆:“我母亲没有念过书,14岁嫁给我父亲。家里屋外照料得周全,我妈妈烧菜一流,那时戴福保和仇炎之都爱来我家吃饭,每到饭点就说去‘聚珍饭店’吃饭。”1932年戴福保迎娶了他的第二位太太张萍英。此时,时局开始吃紧,日军不断南进,直逼上海,1937年战事爆发,平静的生活顿成泡影,戴福保的生活一度吃紧。张宗宪说:“那时我父亲除了会存留一些黄金,也会在家里放一些现金,即使是每天现金都在不断贬值,他也一定会这么做。就怕自家或朋友之间有个急用,那时戴福保经常来我家借钱。”

陈月娟(Mrs.Y.C.Chen)女士与戴润斋在纽约共事40年,抗战时期也居住在上海。她忆述当年往事:“那会儿通货膨胀严重,饥荒处处,民不聊生。1945年日本投降后,国内政局纷乱,情况日趋恶化,戴福保在1949年4月与家人南迁香港,此后再没有回国。”在中国对外的古董市场活动停顿之时,香港地区有限的商机已经无法满足戴福保的雄心,此时只有转向欧美市场,才可能有前景。

( 张永珍 )

( 张永珍 )

1950年,戴福保决定移居美国。抵步之初,他借用了卢芹斋纽约东区57街42号的住家做转交地址,但同年他就在纽约麦迪逊大道810号开设了名为J.T.Tai&Co的古董店。戴福保素以J.T.Tai自称,这是他初到纽约时,为自己名字所起的英文缩写。张宗宪说:“当时去到海外的古董商,做出知名度的只有三人,在纽约的戴福保、瑞士的仇炎之与在法国的卢芹斋。戴福保之所以能在美国很快立足,是因为那时很多大陆、台湾地区逃难跑到美国的人,都是非富则贵的大家族,逃出来的时候都带了字画、首饰和古玩。在美国他们不认识人,英语又不好,便会把货卖给戴福保。”

1953年春天,戴福保第一次去英国和法国,加入收买古董艺术品的行列。他参加了当年3月24日伦敦苏富比所举办的艾弗瑞·克拉克夫人(Mrs.Alfred Clarke)明代陶瓷收藏拍卖。这位来自纽约、讳莫如深的中国买家的突然出手,参与当时被视为最重要的中国瓷器珍藏之一的专拍竞投,并夺得11件最精美器物,轰动一时。

( 清雍正粉彩福寿双全蝠桃纹橄榄瓶 )

( 清雍正粉彩福寿双全蝠桃纹橄榄瓶 )

1957年7月15日伦敦苏富比中国艺术品拍卖,推出了一件精美无暇的明代15世纪青花大盘。刚入苏富比工作不久的马库斯·利内尔(Marcus Linell)当时年仅17岁,在这次拍卖会上他认识了年届46岁的戴福保,此后成为多年好友。现在马库斯已是伦敦苏富比的高级顾问,他回忆道:“那些年头,大部分拍出的艺术品,基本上都是由苏富比熟知的伦敦买家囊括。可想而知,没有人会料想这个来自纽约的中国人,竟来共襄盛举。当他以2400英镑的高价夺得这件拍品的时候,引起哗然。《泰晤士报》随即详细披露,指成交价格远远超出预期,并缔造出中国瓷器拍卖史上的最高身价。”

在上世纪60和70年代,戴福保多次去往英国伦敦,此时他已经成为战后中国古董艺术界最知名的古董商,其中与他合作最亲密的收藏家是埃弗里·布伦戴奇(Avery Brundage)与亚瑟·赛克勒(Arthur Sackier)。前者众所周知的个人收藏,现今正是旧金山亚洲艺术馆(Asian Art Museum of San Franscisco)的典藏菁华。后者经年汇集的艺术宝库,其中大多数则为现今华盛顿亚瑟·赛克勒博物馆的镇馆重器。

( 清乾隆孔雀蓝地粉彩缠枝花卉八吉祥图双如意耳瓶 )

( 清乾隆孔雀蓝地粉彩缠枝花卉八吉祥图双如意耳瓶 )

令张宗宪至今颇为不能释怀的是,当年他的父亲张仲英得知戴福保将去美国的消息后,曾拿出几件青铜器,托他带到美国出售。东西早已出售,然后直至张宗宪父亲去世,也一直没有消息。60年代,张宗宪第一次去纽约,来到戴福保的店里拜访,并请戴家伯伯挑几件瓷器出让。戴福保挑出两个康熙的花瓶,一个万历青花的笔架,告诉张宗宪一定能赚钱。“你是知道,我卖出的东西都很干净,拿回来的货都要放到水里泡,可第二天一看,颜色都掉了,三件都有修理过。”张宗宪说,“第二次去到纽约,在赛克勒博物馆又看到了我父亲托他带来出售的一只青铜的铜牛。”

张宗宪虽然对戴福保的为人颇为不满,微词不断,却对人不对物。他说:“我是古董商,他为人不好,我不计较,再说他也已过世,我只看东西好坏。30多年前,我就花了110万元买下他的乾隆御制珐琅彩杏林春燕图碗,后来也卖出了1.5亿港元。这是大家都知道的。还有其他戴福保卖出的瓷器,我都买进过很多。这一次我和妹妹一起共买了6件瓷器,都是他这一场的,别的专场我们都没有买。以前这些瓷器都是几十美元、几百美元,现在拿出来一下子翻了几百倍,现在我们又加了好多倍才买到。现在稍微好点的东西,价格都高得不行。”

5年前伦敦佳士得拍卖会上元青花鬼谷下山大罐,拍出了2.3亿元的天价,创下当时中国艺术品成交价的世界纪录。那时有一种说法就是这个纪录的打破,至少需要10年的时间。但到今天看来,仅用了5年时间,纪录就被刷新。苏富比亚洲区副主席仇国仕认为这有其必然性:“大家常会拿明清官窑与宋代瓷器做对比,认为宋瓷很美,可究竟美在哪儿,这不是所有人都能看懂的,欣赏宋代瓷是建立在学术基础上的;另外,品质完美的宋瓷,市场上非常稀少,大多数的精品只在博物馆能看到。这两点就限定了宋代瓷器的价格涨幅。而明清官窑,容易理解,好看与否,一眼就能判断,对于参与者的要求会降低;同时明清官窑精品数量相对比较多,可选择性比较大,因此买家自然会多。而这件葫芦瓶的高价除了涵括这两个因素外,也是因为它有着相当完善和清晰的流传记录,加上拍场上竞争的气氛,也会让人容易激动。其实现在来自亚洲,特别是中国的财富与日俱增,收藏及拥有顶级艺术品的愿望也比原来更深,更广。”■(实习记者魏玲对本文亦有贡献)

彩华腾瑞

——戴润斋清宫御瓷珍藏

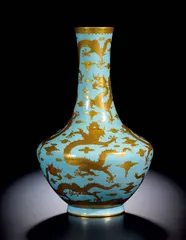

清乾隆天蓝彩地金彩九龙图长颈瓶

大清乾隆年制款

这件长颈瓶原为英国威尔特郡放山居阿尔弗雷德·莫里森的收藏,1971年,伦敦佳士得放山居专场拍卖中以472.5英镑成交。

乾隆一朝,御窑厂的匠人推陈出新,欲精致新瓷求变,在于增减之间。这件赏瓶装饰龙舞云间,活灵活现,全器只用二色,天蓝彩地巧配金龙,设计简洁有力。

清乾隆斗彩宝相花卉纹葵式三足盘

大清乾隆年制款

尽管斗彩瓷器品种极少做单独或稀量烧制,但这件斗彩宝相花卉纹葵式三足炉的图案设计恰好是极少见之作,不见其他的例子。其器型始于雍正一朝,并常见于青花及单色釉。

清乾隆御制珐琅彩“祥云瑞蝠”开光式“四季花卉”纸捶瓶(一对)

两件瓷瓶原为贺璧理的收藏,贺璧理(1842~1940)光绪年间任职京沪两地海关,是早期收藏清代御瓷的西方鉴赏家之一。晚清时期,清瓷御器在海外没有为人所认识,贺璧理已开始雅藏。他的部分收藏来自怡亲王家,可能为第六代怡亲王载垣,咸丰皇帝顾命八大臣之一。贺璧理把大约300件清代瓷器运往美国华盛顿史密森博物馆,后刊登于1887~1888年博物馆年报,其中便包括这对纸捶瓶。这两件瓷器所绘花卉相同,唯有构图有别,两瓶图样如镜映像,相伴成趣。让人联想起中国南方园林月洞门。四时花卉,以南天竹及水仙代表春天,以蜀葵象征夏天,以萱草寓意秋天,以终年花开的玫瑰和常青的翠竹表示冬天。

清乾隆炉钧釉地金酱彩“夔龙拱福”图仿古铜式双耳瓶

其炉钧釉地呈现斑点状,瓶上装饰浮雕金酱彩描金螭龙纹,令人联想起古青铜器上的青绿锈斑光泽。是次呈献之戴润斋收藏专场,其卓越质素与造型纹饰之多样化,充分反映中国制瓷工匠在其巅峰时期的无尽创思和绘饰风格的丰富多变。

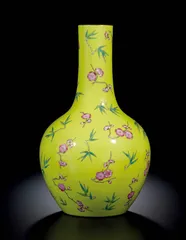

清道光柠檬黄地粉彩折枝梅竹图直颈瓶

慎德堂制款

道光一朝,御瓷纹样以有序不紊、色彩鲜明称著。但类似于这件直颈瓶黄地上饰梅竹均匀,清雅脱俗,仍属少见。

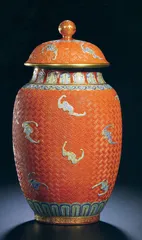

清道光粉彩仿剔红雕漆锦地万福图盖罐(一对)

慎德堂制款

早于乾隆年间,已经有瓷器仿剔红的作品,或因雕漆多制碗、盘、盖盒等,少作瓶的款式。仿漆瓷瓶也绝无仅有,极为稀有。这两件瓷罐通体装饰斜方万字锦地纹,连同盖上的寿字,彩蝠飞舞,合寓万寿千福。

慎德堂,为道光于北京城郊圆明园内行宫,1831年修建完毕,因此慎德堂款器物应该烧制于1831至1850年。 葫芦天价