奥利弗·斯通和他的“华尔街Ⅱ”

作者:李东然(文 / 李东然)

( 奥立弗·斯通 )

( 奥立弗·斯通 )

新的华尔街

影片以盖克的出狱为起点,曾经有胆在世人面前喊出“贪婪是好的”的业界精英,已是白发苍苍,妻离子亡,唯一的女儿温妮对他满腹怨念。这个曾经的业界精英纵有些往日的不凡气宇,但只剩下写书和演讲的营生,租屋度日,也在用各种方法想和女儿重新修复破裂的父女关系。而此时华尔街上萨氏投行被恶意卖空,股价由79美元被恶意收购至4美元,创办者老萨卧轨,而他忠心的学生杰克·摩尔,恰是温妮的未婚夫,决心复仇的年轻人于是很快成为盖克的信徒。

电影里交织着两重世界。虚假消息,故意做空,规避法规,杠杆效应,保证金账户,金融衍生产品,奥立弗·斯通极简着一些难解的金融概念,也尽力复原出一场危险和机遇并存的高智游戏。在温妮的未婚夫和盖克之间,一张温妮小时候的照片,换一张温妮的近期照片,一次父女的晚餐,换关于华尔街战争的指导,但盖克从来不是规则的遵从者,当年轻人以为就要得到复仇关键的1亿美元,盖克却翻手将其抓牢在自己的掌心。道德风险的概念,再从金融买卖之中,回归到人与人之间情感之内。

奥立弗·斯通在接受采访中告诉本刊记者,和1987年的《华尔街》一样,他还是以人与人之间关系作为基础,主题依旧是爱、信任、贪婪,还有背叛。“所以,我更愿意把这部电影简单看成是6个人的故事,他们生活在光怪陆离的纽约城里,相互之间都有或亲密或纠结的关联,彼此之间却因为私利,或者别的动机相互背叛”。

奥立弗·斯通认为,在他所创作的电影中,最重要的是呈现戏剧的紧张,而这种紧张一定要发生在个体内部的争斗中,相比那些诸如“政治电影作者”、“时事电影作者”的称谓,他更愿意称自己是戏剧冲突的制造者。“我喜欢呈现那种人的内心的争斗,我觉得这才是普适而根本的切入角度,看上去我总是被混乱的现实和政治吸引,实际上,我只觉得那是极致化人性的所在。”他说。

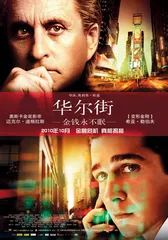

( 电影《华尔街Ⅱ:金钱永不眠》剧照及海报 )

( 电影《华尔街Ⅱ:金钱永不眠》剧照及海报 )

毫无疑问,当年的葛登·盖克正是如此撼动人心的人物,虽然自始至终地作为一个反派形象出现在电影里,但无论是至今还流行在华尔街人生中的“盖克语录”,还是一代代的华尔街精英们言语间流露出的对盖克的崇敬之辞,哪怕是那些属于盖克的偏执,也成为至今好几代华尔街人生奋斗的模板,他的存在,已经脱离了一个简单虚构电影角色的范畴。

“电影和现实之间确实也有一种讽刺,让我常会不禁要暗笑,当年那个形象肤浅狂妄的盖克越发成为了英雄,华尔街上人们都说自己要成为盖克,这真的很好地说明了我们现世价值如何经历了时间而扭曲。我从未有意把盖克塑造成为一个英雄,贪婪也不是真正意义的好品质,是人类天性的一部分,但也是堕落的一种。后来,我反而乐于把人们对盖克的狂热,看做一种夸张的表达方式,人们也正在被那里根时代的繁荣所诱惑,希望能成为其中的一员。”

曾经的“华尔街”自然已经为新“华尔街”打下瞩目的底色,但是奥立弗·斯通坦言,23年后回归“华尔街”,他体会着前所未有的压力和困难。“因为2000年以后的华尔街相比20世纪80年代的华尔街复杂了太多太多,我和与我合作的编剧艾伦·洛布(Allan Loeb)、斯蒂芬·希夫(Stephen Schiff)做了很多调研,甚至可以说成补习。比如具体到那些被归入金融衍生品之列的异乎寻常的证券究竟是怎么一回事,包括与乔治·索罗斯交谈,和前纽约州司法部长艾略特·斯皮策交谈,和那些联邦储备金监察小组的人交谈,参与查证高盛在内的华尔街腐化的真相。我们甚至也一一寻找了那些在这次危机中成功做空的人,至少有两打以上这样的人物参与到最初的剧本准备过程里。”

让盖克讲出新的真相

刚刚经历了危机洗礼的华尔街,显然毫不缺乏惊心动魄的跌宕,但在眼下所公映的电影《华尔街Ⅱ》中,或者用隐喻和影射遮掩了现实本身的锋芒,或者干脆使之在故事中缺席。

与当年《华尔街》一脉相承的是,反派角色成就影片的看点和锋芒。《华尔街Ⅱ》里,最惹人注目的角色莫过乔什·布洛林,他热衷戈雅、赛车,以及慈善派对,过着风光慷慨的豪富生活,但建构这一切的却是欲壑难平的不择手段。奥立弗·斯通说,他在乔什的角色上,集中了很多有现实意义的存在:“你可以当他是贪赃舞弊、暴敛私财的罗伯特·鲁尼(Robert Rubin,曾任美国财政部秘书),当然这个人物身上也有J.P.摩根的贾米·迪蒙(Jamie Dimon)的影子、高盛的劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)、摩根士丹利的琼·麦克(John Mack),甚至是花旗里的查尔斯王储,他就是那一群银行阶层的核心形象,利用自己有利的权势,靠把一些垃圾卖给美国公众,从而肆意敛财,使这个国家的信誉变得无比脆弱。他们最是应该被送入监狱的人。”

奥立弗·斯通告诉本刊记者,《华尔街Ⅱ》中,他把出狱后的盖克塑造成聪明而洞世的角色,也是借这个人物的力量,传递这样的观点:这场危机是彻底的系统性的失败。当然,奥利弗·斯通并没有把《华尔街Ⅱ》拍成简单的针对权贵阶层的口诛笔伐,他说:“苏珊·萨兰登多扮演的角色揭示了贪婪如何在绝大多数普通美国民众身上发酵,并且助长了危机,仍旧像是电影里盖克在大学里讲演的那样,美国的社会整体上走向了一种畸形的消费惯性,这也是我电影里想给观众的反思。”

“对电影,我有追问现实意义的执著”

虽然奥立弗·斯通仍旧感慨自己的电影永恒地与“讨好观众”无缘,但眼下《华尔街Ⅱ》在美国的电影分级体系中,被确定为PG13(普通级,但不适于13岁以下儿童)。这位成名自战争电影,直到2006年的《世贸中心》,才首次完成一部R级(限制级,17岁以下观众禁止观看)以下限制的作品,如今的《华尔街Ⅱ》,显然已经可以看做对于某种温和态度的坚持。但温和无论如何也不能说成是奥立弗·斯通电影生涯的主色。

“对于电影,我有追问现实意义的执著,但我不知道电影是不是真的可以改变现实,改变社会。关于越战,我做了三部电影,但你知道,这丝毫没有影响到我们这个民族对战争的态度,美国还是义无反顾地投入了巴拿马战争、伊拉克战争(两次),还有阿富汗战争,甚至在好战和侵略的道路上越走越远。我又做了政治电影,《尼克松》和《W.》都在提醒人们,这个国家里怎样的人能成为总统,确实,电影里那个时刻因为担心自己会重新酗酒而教我们信奉耶稣的布什,把很多美国人逗笑了,但我毫不自信这真的会对我们今年的选举产生丝毫影响。在人们的反应和判断中,当下的影响远大于记忆,我想这其中也有媒介起到的推动作用,他们把此时、今日、本周的新闻浓墨重彩,人们似乎不再需要任何记忆去完成判断。我越发感到这正是对于历史的忽视,铸成我们一错再错的根本。”

奥立弗·斯通导演告诉本刊记者,在过去的两年半里,他全身心地投入纪录片创作中,即将完成的是一部12小时、12段的纪录片《美国未经叙说的历史》(The Untold History of the United States),按照计划,它会在明年与美国观众见面。

“正如很多人所说的,我有某种意义上的历史焦虑症,并且越来越严重。我的观点是,如果不把自己带入那些你可能憎恨的人的精神世界,就无法接近历史的真相。我们不能简单地把人分成好人或坏人,比如希特勒就是一直以来被当做廉价的替罪羔羊,被我们一次次符号化使用的人物,实际上他也不过是一系列因果作用的产物。我们不能真正认清这些因果,就无法停止在各种错误之间的摇摆。”■ 华尔街华尔街电影奥利弗斯通奥利弗·斯通盖克