与徕卡的故事

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

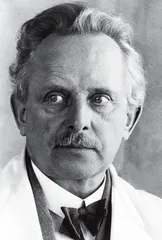

( 徕卡相机的发明人奥斯卡·巴纳克

)

( 徕卡相机的发明人奥斯卡·巴纳克

)

不知是在国外生活太久的缘故,还是本来性格内向,叶又新似乎很难主动与人攀谈。在一群人中间,完全有一种可以将他忽略不计的感觉。唯独谈及徕卡相机,他一定是眼前一亮,闪出光芒,成为耀眼的明星。叶又新,是国际徕卡“三大师”之一,这个称号是由徕卡的使用者们口碑推出的三大师——DAG、Sherry和Youxin Ye。DAG和Sherry的技艺都是家传,并在徕卡工作过。叶又新是自学而成,集研究、收藏、鉴赏于一身,也是唯一的华人。

由中华世纪坛艺术基金会主办的“走近徕卡”文化大展,透过叶又新收藏的50多部相机、100多个镜头,以及20多幅由徕卡公司提供的珍贵历史照片,系统展示经典徕卡的发展历程;第一次全面以实物展示为主,贯穿徕卡诞生至今近百年发展史。

叶又新的父亲姜达权在上世纪50年代初期,任三峡工程顾问工程师,因工作需要,配备有一台徕卡Ⅲc相机。童年时代,叶又新记得父亲用他的徕卡相机拍摄了成堆的技术底片和照片。相机只有一个50mm标准镜头,为了照“广角”景象,通常需要照几张照片,连接起来,以观看全景。50年代,国家曾给新华社、人民画报社专业记者,以及一些科学院、科研单位配了一批徕卡相机用于工作。也就是从那时起,叶又新知道了徕卡相机。“文革”期间姜达权的相机上缴。叶又新说,“文革”结束后,多方寻找也没能再找回来。

叶又新说:“父亲在去世的时候,还在念叨这个陪伴他走南闯北的相机,真的是一辈子忘不掉。所以,我后来关注、收藏徕卡相机,或许就是有一种情缘吧。”叶又新说,父亲去世后,他总想寻找一台徕卡相机以弥补家中的一个遗憾。而这段时间,他恰又在一家德国合资公司里做总裁助理,老板是德国人,常会谈到德国文化、德国工业,自然也少不了徕卡。“我与老板聊天过程中,慢慢会了解德国的传统是精益求精、尽善尽美,只看效果不顾成本。”叶又新说,“你会发现,徕卡自始至终对每一个产品以至每一个零件的设计都深思熟虑,用最严格的标准——‘徕卡标准’作为设计生产主导。”这些都加深了叶又新对徕卡的寻找。当时国内市场上旧徕卡相机极难找到,直到80年代末,叶又新才终于在菜市口旧货店里买到了一台1951年生产的徕卡Ⅲf BD。

徕卡相机诞生在第一次世界大战前后,到第二次世界大战时,徕卡普遍应用于军队,许多重要的历史时刻都由它记录下来,这在徕卡相机发展的背后有着清晰的烙印。50年代世界进入了以美国为首的战后经济体系,徕卡随之进入了最辉煌的“徕卡M3”黄金时代。叶又新说,这时候美国人对生活提出了高要求,大量高端徕卡相机出售到美国。

( 徕卡公司的预装部门正在检测各部结合部分 )

( 徕卡公司的预装部门正在检测各部结合部分 )

1990年叶又新来到美国,他说:“在美国经典相机市场上,徕卡无疑是一朵艳丽诱人之花。在这里你能看到各种各样型号、种类的徕卡。”刚到美国,生存是面临的最大问题。几年后,当生活趋于平稳时,淘徕卡相机的想法就出现了。

叶又新说,后来买到了一套徕卡Ⅲf相机,替换了从中国带来的破旧徕卡。因为徕卡的维修费用惊人,叶又新开始研究手中的徕卡,自己做基本的保养维修。一些徕卡界朋友知道后,鼓励他说,“如果你能钻研出如何维修保养徕卡,价格合理,服务及时,我们就都会受益”。就这样,叶又新白天在一家公司当高级会计师,晚上和所有的周末、节假日都开始研究、维修、保养徕卡。

( 多焦距镜头 Tri-Elmar-M )

( 多焦距镜头 Tri-Elmar-M )

90年代中后期,国际上掀起了“旁轴取景复苏热”,徕卡无疑为首选。此时叶又新已经从入门徕卡时读的第一本书,布莱恩·鲍尔(Brian Bower)的《徕卡M摄影》(Leica M Photography),进入到更精深的程度,他觉得应当采访一些徕卡界的资深人物,汲取他人经验。他说:“当时采访了美国徕卡历史协会一些老前辈,就徕卡文化、收藏等问题进行了探讨,随后加入了美国徕卡历史协会。”美国徕卡历史协会1975年成立,现有大约有2000名会员,遍布全世界,长期以来成为世界徕卡收藏研究最权威机构,出版《取景器》(Viewfinder)季刊,并组织不定期有关徕卡题材的各方面活动。成员大多为对徕卡有着精深研究的徕卡界人士,著名徕卡摄影师及徕卡界名人。

叶又新说,在十几年前,去一位同为会员的老先生家拜访,进入收藏室,满目的经典徕卡器材令人目瞪口呆。这位老人同很多徕卡收藏家一样,专注于“二战”期间徕卡相机的收藏,对战争年代徕卡相机有着精深研究。他告诉叶又新:“徕卡在整个战争年代生产的相机总数是不多的,相机在战争年代损耗很大,无论是早期的红布帘,中后期的ⅢcK,还是一般的徕卡相机,将来都会越来越珍贵。”徕卡收藏界一直集中在ⅢcK上,因为微型轴承制造难度大,在“二战”后期当时的工业条件下很不容易。可惜只有少数人注重早期的红布帘相机。徕卡虽然生产了一些红布帘相机,但“二战”后召回了大部分,免费更换回黑布帘,今天幸存的红布帘相机已经为数不多。在老先生的协助和指导下,叶又新也收到了几个红布帘相机。

( 1913年生产的世界一台35mm相机 )

( 1913年生产的世界一台35mm相机 )

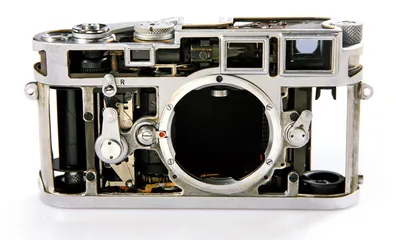

在另一个收藏家住所,叶又新看到了一台徕卡M3剖开型。“徕卡制作了很少的这类相机,但是这类全功能的剖开型是最优美的,非常难找到。”叶又新说。几年后,叶又新买到了另一台徕卡M3剖开型,高兴地找到了这个收藏家。“当把两个M3剖开型放在一起时,我们同时大吃一惊,徕卡此批只制作了20台剖开型,而我们二人的两台机器是连号的(C-11/20和C-12/20)。”

徕卡历经诞生、“二战”两个高潮期后,到70年代,美国经济出现下滑,对于徕卡相机的购买力远不如战后,这也导致徕卡出现了一段生存艰难期。徕卡通过省材料、简化、降低新产品的推出等方法降低成本维持经营,但有一个原则决不动摇,就是光学上面不妥协。然而即使如此,也没能逃脱90年代日本相机流水线方式的生产模式的冲击。徕卡纯手工组装,价格上无法与日本相机抗衡,包括其他欧洲一些老牌的相机工厂也面临破产。叶又新说,当时国际上有一个争议,要不要徕卡,要它自然破产还是留下来?后来就说,如果徕卡死掉的话,就相当于欧洲这个文化就要绝迹了。毕竟它是最后一个完整的欧洲品牌体系了。后来徕卡被一个奥地利的投资公司买下来,重新整顿。

( 徕卡M9 )

( 徕卡M9 )

叶又新说,90年代真正玩摄影的人,在使用了一段时间日本相机后,发现日本相机有点一手进,一手出的感觉,用过一段时间,就必须更换新产品。回看过去,发现欧洲的古典相机是可以传递下去的,于是欧洲出现一个回潮,大家开始买遗产,发现这些旧相机可能传了好几代,可拿出来看的时候,依旧是经典。这次品牌的回潮,从欧美社会波及到中国。两三年前,中国已经成为徕卡最大的消费国。■

(实习记者魏玲对本文亦有贡献)

( 特别版徕卡M8 )

( 特别版徕卡M8 )

走进徕卡

徕卡相机的序号和发展

( 1920年韦茨拉大水,UR-徕卡拍摄 )

( 1920年韦茨拉大水,UR-徕卡拍摄 )

徕卡相机的序号是根据生产的数量和顺序来定的,它的起始号从100开始。徕卡的生产序号、相机型号和年代是有记载的。我们能够根据序号来判断它的型号和生产年代。徕卡从它的第一个商品相机Ⅰ(A)型号开始,根据技术的发展,新型号出现,徕卡在不同时代提供过各种各样的升级、改造。例如,一个原型的徕卡Ⅰ(A)在出厂的时候是一个徕卡Ⅰ(A),在上世纪30年代有可能变成了徕卡Ⅰ(C)标准型,可以换镜头。到了后来,又可以加上测距器,变成徕卡Ⅱ(D),还可以加上慢门机,变成徕卡Ⅲ,最高速度由1/500秒变成1/1000秒,成为Ⅲa.

在第二次世界大战结束后,50年代初期,又可以再加上闪光同步,变成了徕卡Ⅲa至徕卡Ⅲf的升级机。所以对收藏徕卡、购买徕卡的人来讲,使用序号的表格,可以追溯到某相机当时出厂的原始型号及后来的演变。在收藏家市场上,这种升级改造可能增加相机的价值,也可能使相机大为贬值。例如,一个3位序号数的徕卡Ⅰ(A),如果是原来出厂的样子,可以拍卖出相当高的价格;同样一个相机如果被升级到Ⅲ,价值反而要低得多。因为作为一个有意义的收藏品,购买者希望其保持出厂时的原样。又如,一个战后的徕卡Ⅲc被升级成徕卡Ⅲf加自拍机,价值就会上升。因为作为一个流行的实用相机,购买者喜爱由原厂改造后实用功能更好的相机。

( 1913年,用徕卡拍摄的韦茨拉尔艾森市场的街景 )

( 1913年,用徕卡拍摄的韦茨拉尔艾森市场的街景 )

经典徕卡的购买和收藏

在收藏、使用,评价徕卡的市场上有四个标准:一个是稀有程度,一个是成色,一个是标志性,最后一个是实用性。

( 徕卡IIIc红布帘相机 )

( 徕卡IIIc红布帘相机 )

在徕卡收藏界总的来讲是稀有程度越高,价格就可能越高。但是稀有程度是相对的,如徕卡生产了5万多台Ⅰ(A),数量并不少,除了少量已知珍奇收藏品外,一般型号的Ⅰ(A)相机也被划为稀有收藏品。这是因为徕卡Ⅰ(A)象征着35mm相机的诞生。很多人喜欢买一架徕卡Ⅰ(A)放到橱窗里摆设。相对今天仍然在生产的徕卡,5万台是一个小数。徕卡生产了20多万台M3,其单型号生产是迄今徕卡机械相机最大量的型号。除了少数已被认定的收藏极品外,一般的生产型M3如果成色依然如新,也是稀有的收藏佳品。

此外徕卡收藏还受时尚和经济形势的影响。由于徕卡市场是国际性的,一些国家的不景气并不意味着全球经济的不景气,这就造成了徕卡收藏品在不同国家的价格差异。老年人愿意收藏早年的徕卡是由于他们经历了那个时代。中青年人的收藏则集中在M3及以后的产品——各种各样的超高素质的镜头和相机的生产出现于徕卡M3诞生之后。

徕卡收藏的重点在于经典徕卡。这并不意味着现代徕卡产品就没有收藏价值。例如1990至1994年徕卡生产的Summilux-M 35mm f1.4 Aspherical采用了两片非球面镜片,制造成本极高。不久徕卡重新设计了这个镜头,于1994年推出了同镜头的新版。新版镜头采用了一片非球面镜片,在保证镜头素质的前提下,简化了制造程序,降低了成本。短命的第一版镜头生产数量极少,成为一些收藏家抢夺的焦点之一。