互联网时代的药品管理

作者:袁越(文 / 袁越)

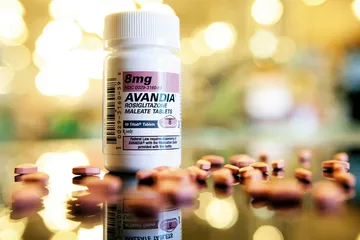

今年9月23日,美国食品和药物管理局(FDA)和欧洲药品评价署(EMEA)同时在自己的网站上宣布,治疗糖尿病的特效药文迪雅(Avandia)将被限制供应。美国为文迪雅开了一个小口子,允许医生和患者在证明自己非用此药不可的情况下继续使用,欧洲则干脆一刀切,全面禁止文迪雅在欧洲国家销售。

两家极具公信力和影响力的药品监管机构同时发文禁止某种疗效很好的畅销药物,这在世界药品管理史上还是第一次,此事标志着药品管理机制进入了一个新的时代。

文迪雅是国际制药业大鳄葛兰素史克(GlaxoSmithKline,简称GSK)公司旗下的明星药品,早在1999年就被FDA批准用于Ⅱ型糖尿病的治疗。此药又名罗格列酮(Rosiglitazone),进入人体后可以与脂肪细胞表面的PPAR受体结合,提高患者对胰岛素的敏感度,其治疗思路和疗效都没有问题,上市后迅速成为糖尿病领域最畅销的药品。2004年,仅凭其在美国市场的销售,文迪雅就让GSK获得了超过15亿美元的收入。2006年的销售额更是达到了惊人的32亿美元!

也就是在这一年,GSK完成了对文迪雅副作用的评估,并将这份报告提交给了FDA。根据美国《时代》周刊透露,这份内部报告显示文迪雅会增加病人患心血管系统疾病的概率,提升幅度高达30%左右。虽说这份报告有点“马后炮”的意思,但FDA仍然可以迅速做出反应,弥补损失。不过,熟悉FDA历史的人都会知道,这样的事情很少发生。《纽约时报》评论说,虽然FDA自成立开始一直以要求严格著称于世,但这种严格仅限于新药审批环节,一旦新药上市后往往就撒手不管了。

果然,FDA接到报告后像往常那样需要“研究研究”。如果没有互联网,此事也许就会被人遗忘。

实际上,这些年来一直有医生怀疑文迪雅有可能诱发心脏病,并有多人对GSK提起过诉讼。GSK按照法律要求将此药的临床试验数据全部上传到了网上,本来这事没什么大不了的,普通人不可能看得懂那些实验报告。但是,美国著名的非盈利性医院克利夫兰诊所(Cleveland Clinic)的一位名叫史蒂文·尼森(Steven Nissen)的医生看到了这些数据,决定用自己的方法重新分析一遍。

通常情况下,制药公司在数据上是不敢造假的,对数据进行的统计分析才是关键所在。果然,尼森的分析显示文迪雅确实能显著提高心血管疾病的发病率。

这篇文章刊登在2007年6月14日出版的《新英格兰医学杂志》上,立刻引发了公众的广泛关注,对FDA的质疑声此起彼伏。来自民间的呼声促使FDA于文章发表一个月之后召开紧急会议,但商讨的结果仍然符合FDA的一贯作风:委托独立机构进行调查,同时要求GSK在文迪雅的药盒上印一行字,警告患者此药可能引发心脏病。

没有人研究过这个新标签是否有用。但统计数据显示,2009年文迪雅在全球的销售额依然高达11.9亿美元,仅在美国就有60万糖尿病人继续服用此药。

公平地说,文迪雅对于Ⅱ型糖尿病的治疗效果是没有问题的。事实上,文迪雅还是同类药物中副作用较小的一种。正因为这一点,当年FDA在审批文迪雅时特意将其列入为期6个月的快速审批通道,可见当时的医疗界对文迪雅寄予了厚望。后来的数据表明文迪雅确实挽救了很多糖尿病患者的生命,否则也不会有那么多医生支持它。

值得一提的是,中国于2000年引进该药,并被列入了北京医保目录中。

但是,此药严重的副作用同样不可低估。更糟糕的是,目前尚无办法判断到底哪类病人更容易中招,只能依靠医生严密监视。

2010年7月,FDA顾问委员会在收集了足够多的证据后再次开会讨论文迪雅,并对此药的未来政策进行投票,结果3名专家认为维持现状就好,7人建议修改标签,用词更加严厉,10人认为不但要修改标签,还要限制其在市场上的流通,剩下的12人则坚持此药应该立即全面退出药品市场。

投票结束后,FDA做了一件此前从来没有做过的事:将投票结果和各方意见立即公布到自己的网站上,包括局长玛格丽特·汉堡(Margaret Hamburg)博士在内的3名FDA高官也立即在《新英格兰医学杂志》上撰写文章,解释FDA的立场。不用说,此事又引发了新一轮网民热议,支持和反对的声音都有,双方针锋相对,用词异常火爆。

最后,FDA选择了相对较为严厉的做法,虽没绝对禁止,但严格限制其流通。

也许有人会问,在互联网时代,信息获得渠道极大丰富,为什么不把选择权完全交给民众呢?FDA新药部门的负责人珍妮特·伍德考克(Janet Woodcock)博士解释说:“我们相信病人通常是不会去仔细阅读药品标签的。”

在这个互联网时代,这种务实的态度同样值得大家认真思考。■ 互联网药品时代管理