一个非专业的专业收藏

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 收藏家葛师科 )

( 收藏家葛师科 )

在香港浅水湾住了几十年的葛师科,多少有些像那老小说里的人物,而他的故事就是一本活小说。

进大门,葛家简单、不张扬,或者说朴素更为贴切。入厅房,贵气隐于其中。紧挨墙面的一组大柜中只见:雍正黄地五彩云鹤纹大碗一对、雍正黄地绿彩刻云龙纹瓶一只、乾隆祭蓝描金瓜迭绵绵纹大吉瓶一对、万历五彩锦地开光龙纹镂空盖盒一件、明隆庆青花地黄彩龙纹菱花式洗一件⋯⋯每件都能让人心潮澎湃。

葛先生拿出那一对雍正黄地五彩云鹤纹大碗中的一只让我看,碗内底心饰一天蓝色篆体圆形“寿”字,两只仙鹤口衔灵芝,外加绿色云纹及外圈,组成团花图案。外壁画了8只展翅飞翔、姿势各异的仙鹤,口中分别衔有一件八仙所用的宝物:扇子、鱼鼓、花篮、葫芦、阴阳板、宝剑、横笛、荷花,这属于暗八仙。

“这对大碗很早前只有你手中的这只,是我父亲买回来的。”葛师科说,“2000年,我又配到另外那一只。全世界范围内,恐怕找不出第三件这种碗了。”这种“黄地五彩”是雍正时期首创,在清宫档案中被称为“五彩新品”,有“新试所得⋯⋯浅黄五彩”的记载。虽然瑞典收藏家鲍尔的藏品中有相似纹饰的,北京故宫亦有,但尺寸和质量都远不及这只(直径25.5厘米)。另外那只在2000年购藏的雍正黄地五彩云鹤纹大碗,10多年里,来来回回出现在各家拍卖场上。第一次出现时,葛师科就注意到了,他说,看着没有我们这只釉色好,干吗要买?后来它老在外面转悠,想想买了算了,不过到了我们这儿,就不会再卖了。

边说着,葛先生带着去另外专门展放瓷器的房间。这里一年四季保持着恒温恒湿,所有卫生打理工作以及每次展出对瓷器的包装,葛师科都不敢交于他人,即便是老伴也不可以,生怕这些瓷器磕了碰了。几列展柜里,是从元代开始至清代的青花、五彩以及单色釉瓷器收藏。其中,元青花达到了27件,每件都是典型器、品相极好。葛师科充满着自豪告诉我:“在世界范围内,元青花的藏品最丰富的是英国大维德基金会和土耳其托普卡比博物馆,此外无论公、私收藏,便是我们天民楼了。不过自从2005年元青花‘鬼谷下山’大罐卖了天价后,我们就再也买不起了。”

( 元青花双凤唐草纹大盘 )

( 元青花双凤唐草纹大盘 )

葛师科指着另一件明永乐青花缠枝纹花卉一把莲纹大盘让我看,这种“一把莲”纹饰的大盘,在明初出口的青花瓷器中非常流行,一直到清末都有。尺寸也不同,从20多厘米到40多厘米的都有,市场上经常能见到。“你能看出这件的不同吗?”葛师科说,“我们有几件东西是同类型中最好的,这只盘子就是其中之一。虽然大家都有,但我们一定是挑同类中最好的。这种虽然看到很多,但各方面没有毛病的就很少了。它的颜色该深就深,该浅就浅,每一条叶脉上发出的细点,是烧造时自然出来的。大英博物馆有个和这个差不多的,苏富比也拍出过好几个,他们都认为是很好了,一到我这儿来看,哦,原来最好的在这儿!”

“你再看这件明嘉靖青花童嬉图大罐连盖,说来好玩。”葛师科说,这原是收藏家胡惠春的旧藏,有一对。当时他让女婿范季融拿一个来卖,范季融没多想,抱了其中一个就走了。当胡惠春看到留在家里的那个童嬉图大罐时,说是个傻女婿,怎么把聪明娃娃的那个卖掉了。一细看,卖到天民楼的这只,小孩的头部画的是上大下小,留在家里的是上小下大。“不仔细看,不容易发现。为了这事,胡惠春还埋怨他女婿好长时间,不过后来不聪明的小朋友也卖掉了。”葛师科说。

( 清雍正青花瓜纹大盘 )

( 清雍正青花瓜纹大盘 )

葛师科说话带有浓重的四川口音,在粤语天下的香港,这多少令人有些好奇。葛师科的父亲葛士翘是成都人,早年生活在上海,曾活跃于文化界,在邹韬奋创办的《生活》周刊上,几乎每期都有葛士翘的时事评论,后来他与罗瑞卿一道离开上海参加革命。40年代,葛士翘与杨尚昆在重庆的《新蜀报》工作,曾担任过一段时间总编辑。葛师科说,可能就是在这段时间里,对于一些问题产生了误会,国民党认为我父亲是共产党,共产党认为他是投降派,最后一气之下弃政从商,从此不问政治。

当时葛士翘回到上海做进出口贸易,经营得还不错,可惜一次重庆仓库着火,让所有东西化为灰烬,什么都没有留下。葛士翘于是带着很多遗憾在1949年前离开大陆,先到台湾,后到香港。新中国成立后,葛家还有不少亲朋好友在大陆,相邀葛士翘一家回来看看。葛师科记得很清楚,1951年大年初二,全家回到上海过年。那会儿葛师科19岁,正读“高二”。不久,葛士翘夫妇带着小儿子回到香港,留下葛师科和女儿在上海读书。葛师科在大陆这一待就是30年。回到香港的葛士翘则白手起家,重新开始生意。直到60年代后期,与美国人一起合作生产家用小电器——电吹风后,生意才走上正轨。

( 清康熙德化窑坐蒲团捧经观音像 )

葛师科说,父亲历来就喜欢字画古玩,之前因为经济条件不允许只能放弃,生意好转后,开始有了些收藏,只是那时候买的东西全当是交学费。当时大陆文物商店在香港办的集古斋、博雅,卖的多是复制品,真的不拿出来卖。直到苏富比、佳士得来香港地区做拍卖才好些,起码有人把关。到70年代末,父亲才开始收到一些有分量的东西。

葛士翘这时也已是80岁的老人了。他有一个心愿,就是将自己的收藏做一次展览。1982年,葛师科到香港探亲,葛士翘希望这个能写会画的儿子留下,帮他完成心愿。葛师科于是从1982年到香港,一直到1987年展览前,家里的公司在哪儿都不知道,根本没去过。他觉得自己的任务就是帮父亲出好书、做好展览。当时葛士翘的瓷器收藏已达几百件之多,葛师科不是科班出身,对瓷器的了解,是从这些实物还有满屋子的书中学来的。“看着看着,我的兴趣来了,通过仔细看每件东西,胎怎样,釉怎样,纹饰怎样,几百件东西都搞清楚了,也就入了门。”葛师科说他为了展览,特意策划了配套的图录《天民楼藏瓷》,里面每件瓷器的大小、纹样绘制都是由他自己完成,数据的翔实以及每个细节的放大展现,后来曾成为仿造瓷器者必备的参考书。这本在当时只需600元买到的书,也如同古董一般,到今天价格翻了近200倍。可谁也不会想到,这么一本极其专业的陶瓷书,当时竟是一个根本没接触过瓷器的人写的,而葛师科1982年初次接触陶瓷的时候已经年过五旬。

( 雍正黄地五彩云鹤纹大碗 )

( 雍正黄地五彩云鹤纹大碗 )

既然要做展览,总该有个堂号,葛家父子想到了“天民楼”。陶渊明在《五柳先生传》中有:“黔娄之妻有言:‘不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。’其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?”葛天民是传说中的上古帝王,不好名利。“葛天氏之民”简称为“葛天民”。葛师科说:“葛天民的为人处世也很符合我们追求的境界。去掉一个‘葛’字却又能暗含其中,‘天民楼’就一直沿用下来。”

葛师科说,直到展览完,他才第一次去到父亲的公司。可他对生意实在没有兴趣,于是葛士翘将这些收藏交给他管理。每次拍卖或是外出参观博物馆,都是他跟父亲一起去。他说:“这件永乐青花缠枝莲纹梅瓶连盖,就是我和父亲一起去拍卖中买来的。80年代,这个已经是80多万港元了。”葛师科指着一只碗说:“那件明永乐青花婴戏图碗是我父亲1981年花了165万港元买下的。我现在住的浅水湾的这套房子,当时也就30多万元一套,那个价钱真是能买好几套房了。好东西永远不可能便宜。”

( 明万历五彩人物“天下太平”双菱形盖盒 )

( 明万历五彩人物“天下太平”双菱形盖盒 )

在这个过程中,葛师科认识了大陆的很多专家并成为好朋友,像北京故宫的耿宝昌先生、景德镇陶瓷研究所原所长刘新源先生等。“我是50岁才从大陆到香港的,能说普通话,跟他们沟通起来更容易也更亲近。”葛士翘常和人讲,儿子的能力已远远超出自己。葛师科说了一个故事,早年父亲曾拿了一件元青花的梅瓶让我看,东西虽对,但品相不好。我让他给人家古董商送回去,不要了。其实他当时已经买了,没说,一直放在办公室柜子里,直到他去世,清理遗物的时候才发现。

葛师科现在希望再补充一些唐宋时期瓷器精品的收藏。从90年代开始,已经在陆续购藏。90年代初,葛师科在香港一次拍卖预展看东西的时候,一个日本行家将他叫到一边,说有好东西让他看。这是一只宋代官窑瓶,平足,烧造得有点变形,直颈相对的两边是两个高度。葛师科说,台湾地区有一个,形状颜色都一样,应该是一对。有变形是可以容忍的,这是那个时代的缺陷,是现在鉴定的依据,没有这个缺陷就要怀疑了。当时日本行家告诉他,在90年代拍卖的时候,你的父亲曾经想买没有买到,后来被卖到了日本,你该买下它。接着又说了一大堆故事,如何从圆明园流散出来,又怎么相传的。葛师科说,我不听故事,只看东西好坏。当时开价30多万美元,我完全可以压价的,但是我一看到好东西就利令智昏了,一句话都没讲,马上就要了。

( 乾隆祭蓝描金瓜迭绵绵纹大吉瓶 )

( 乾隆祭蓝描金瓜迭绵绵纹大吉瓶 )

最近日本行家要开两倍的价钱买回去,葛师科告诉他,不管加几倍价钱都不会卖,进了天民楼的东西是不会再出来的。

葛师科的收藏一直没停止过,不过他说现在很难收到,一是价钱很贵,另外是该收的也收得差不多了。每次拍卖一般会有一两个目标,定好心理价位,然后就委托一个古董商去举牌,不强求一定要买到,因为有些价格完全脱离了本来的价值,已经当做商品炒作,甚至有些离谱。葛师科说:“我们现在对瓷器既是收藏,也在研究,有很多自己的看法,有时候专家也来一起探讨,所以已经不是哪个贵买哪个的阶段了。”■(实习记者魏玲对本文亦有贡献)

( 清乾隆斗彩云蝠纹缸 )

( 清乾隆斗彩云蝠纹缸 )

( 明嘉靖清华莲塘花鸟纹瓜棱樽 )

( 明嘉靖清华莲塘花鸟纹瓜棱樽 )

( 清康熙郎窑红釉观音尊

高43.5厘米 ,深41.8厘米

胎骨上截较薄,下截厚重,外壁釉色深红,红釉向足底釉越深厚。明代中期以后,铜红釉器的烧造一度失传,直至清代前期才恢复,在康熙时期,有一种仿明代宣德朝宝石红釉的制品,一般称为郎窑红釉器,郎窑的“郎”是指康熙朝督陶官郎延极。郎窑红的特点是色泽鲜红艳丽,如初凝牛血般猩红。釉面透亮重流,布满开片。这瓶的器型,端凝稳中,一般称为观音尊,是康熙朝新创的式样,到了雍正朝已逐渐减少,其后渐次淹没。 )

( 清康熙郎窑红釉观音尊

高43.5厘米 ,深41.8厘米

胎骨上截较薄,下截厚重,外壁釉色深红,红釉向足底釉越深厚。明代中期以后,铜红釉器的烧造一度失传,直至清代前期才恢复,在康熙时期,有一种仿明代宣德朝宝石红釉的制品,一般称为郎窑红釉器,郎窑的“郎”是指康熙朝督陶官郎延极。郎窑红的特点是色泽鲜红艳丽,如初凝牛血般猩红。釉面透亮重流,布满开片。这瓶的器型,端凝稳中,一般称为观音尊,是康熙朝新创的式样,到了雍正朝已逐渐减少,其后渐次淹没。 )

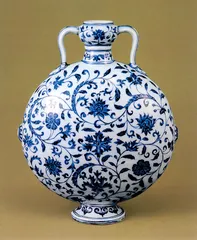

( 明永乐青花缠枝花卉纹双耳扁壶

高28.6厘米,口径3.5厘米,腹径23.5厘米

圆形扁腹,口呈蒜头形,两侧耸立双绶带,扁腹两侧各突出圆形鼓钉一个。器身满绘缠枝四季花卉,柔枝上之叶纹,大多偏向一方。

这种扁壶俗称“蒜头口双绶带扁壶”,从造型或纹饰看,显然是受了近东铜器制作的影响。相同的器物,据传北京故宫博物院有一件,其他地方则尚未发现。 )

( 明永乐青花缠枝花卉纹双耳扁壶

高28.6厘米,口径3.5厘米,腹径23.5厘米

圆形扁腹,口呈蒜头形,两侧耸立双绶带,扁腹两侧各突出圆形鼓钉一个。器身满绘缠枝四季花卉,柔枝上之叶纹,大多偏向一方。

这种扁壶俗称“蒜头口双绶带扁壶”,从造型或纹饰看,显然是受了近东铜器制作的影响。相同的器物,据传北京故宫博物院有一件,其他地方则尚未发现。 )

( 元青花缠枝牡丹纹梅瓶连盖

高44.7厘米,深36.7厘米

小口,短颈,丰肩。肩下渐收,足底稍外扬。瓶盖呈喇叭形,内壁素胎,盖面饰卷草纹一圈。

青花颜色青翠浓艳,肩绘相连的四朵如意垂云纹,云中满绘缠枝四季花卉,腹部撑开四朵缠枝牡丹。

这是非常罕见的14世纪连盖青花梅瓶。1980年11月,在江西省高安县曾发掘出元代青花釉里红瓷器窖藏,出土有连盖的青花梅瓶达6件之多。其中4件是云龙纹,2件是缠枝牡丹纹。梅瓶这种器物最早出现于唐代,到宋元已经大量流行。小口有盖,可能是当时一种盛酒的器具。 )

( 元青花缠枝牡丹纹梅瓶连盖

高44.7厘米,深36.7厘米

小口,短颈,丰肩。肩下渐收,足底稍外扬。瓶盖呈喇叭形,内壁素胎,盖面饰卷草纹一圈。

青花颜色青翠浓艳,肩绘相连的四朵如意垂云纹,云中满绘缠枝四季花卉,腹部撑开四朵缠枝牡丹。

这是非常罕见的14世纪连盖青花梅瓶。1980年11月,在江西省高安县曾发掘出元代青花釉里红瓷器窖藏,出土有连盖的青花梅瓶达6件之多。其中4件是云龙纹,2件是缠枝牡丹纹。梅瓶这种器物最早出现于唐代,到宋元已经大量流行。小口有盖,可能是当时一种盛酒的器具。 )

( 清乾隆珐琅彩杏柳春燕纹碗

高5.6厘米,深4.5厘米,口径11.3厘米,底蓝料书“乾隆年制”二行四字宋款

碗外壁彩绘一对春燕,红杏绿柳,并有墨书题句:“玉剪穿花过,霓裳带月归。”上下有朱红描绘“佳丽”、“光春”、“旭映”三印。

这件瓷器本为一对,另一件现藏于英国大维德中国艺术基金会。这类描绘细腻,设色雅美,附有诗句印款的瓷器,被称为“古月轩”,流行于雍正和乾隆两朝,极为珍罕。 )

( 清乾隆珐琅彩杏柳春燕纹碗

高5.6厘米,深4.5厘米,口径11.3厘米,底蓝料书“乾隆年制”二行四字宋款

碗外壁彩绘一对春燕,红杏绿柳,并有墨书题句:“玉剪穿花过,霓裳带月归。”上下有朱红描绘“佳丽”、“光春”、“旭映”三印。

这件瓷器本为一对,另一件现藏于英国大维德中国艺术基金会。这类描绘细腻,设色雅美,附有诗句印款的瓷器,被称为“古月轩”,流行于雍正和乾隆两朝,极为珍罕。 )

( 清乾隆青花红彩龙纹贲巴壶

高19.2厘米,深16.2厘米,青花书“大清乾隆年制”三行篆书印章款

口呈漏斗形,长颈,圆腹。流底部为龙首,长流由龙口吐出,造型巧妙。长流周围和腹部等处均以青花绘云纹,并以红彩画蝙蝠,寓意“福寿吉祥”,除在流底部以红彩绘龙首外,更在器身绘红彩龙纹两条,飞腾于波涛之上和云雾之间。

这种贲巴壶又称为“净水瓶”,相信是宗教上所用的一种器具。《泰安志》记载,乾隆皇帝先后朝祭泰安岱庙时,进献有这种贲巴壶,无口流者俗称藏草瓶,传世器物有红彩和各色地粉彩等,下传至嘉庆时期。 )

( 清乾隆青花红彩龙纹贲巴壶

高19.2厘米,深16.2厘米,青花书“大清乾隆年制”三行篆书印章款

口呈漏斗形,长颈,圆腹。流底部为龙首,长流由龙口吐出,造型巧妙。长流周围和腹部等处均以青花绘云纹,并以红彩画蝙蝠,寓意“福寿吉祥”,除在流底部以红彩绘龙首外,更在器身绘红彩龙纹两条,飞腾于波涛之上和云雾之间。

这种贲巴壶又称为“净水瓶”,相信是宗教上所用的一种器具。《泰安志》记载,乾隆皇帝先后朝祭泰安岱庙时,进献有这种贲巴壶,无口流者俗称藏草瓶,传世器物有红彩和各色地粉彩等,下传至嘉庆时期。 )

( 清康熙珊瑚红地珐琅彩并蒂莲纹御制碗

高5.7厘米,深4.5厘米

器内白釉无纹饰,外壁为五彩荷叶莲花,以珊瑚红为地。康熙末年,瓷胎画珐琅开始发展,这件御制碗正是这一时期的精品。根据清宫造办处的档案记录,珐琅彩的制品多数是由景德镇烧制白瓷,由北京造办处珐琅作或画院的名手照皇帝的意旨绘上珐琅彩釉,然后在北京再度烧造。初期,因为技术关系,画成纹饰后,纹样在白瓷面上突出,器面不平,所以需要在器面其他部分全部加上彩釉,因此康熙时期的御制碗,都是以彩色为地,白地则绝无仅有。直到雍正中期以后,尤其是乾隆时期,白瓷上画珐琅才成功地制作而流行。 ) 青花瓷唐代瓷器五彩瓷器文物陶瓷一个清代瓷器香港父亲雍正非专业专业文化收藏

( 清康熙珊瑚红地珐琅彩并蒂莲纹御制碗

高5.7厘米,深4.5厘米

器内白釉无纹饰,外壁为五彩荷叶莲花,以珊瑚红为地。康熙末年,瓷胎画珐琅开始发展,这件御制碗正是这一时期的精品。根据清宫造办处的档案记录,珐琅彩的制品多数是由景德镇烧制白瓷,由北京造办处珐琅作或画院的名手照皇帝的意旨绘上珐琅彩釉,然后在北京再度烧造。初期,因为技术关系,画成纹饰后,纹样在白瓷面上突出,器面不平,所以需要在器面其他部分全部加上彩釉,因此康熙时期的御制碗,都是以彩色为地,白地则绝无仅有。直到雍正中期以后,尤其是乾隆时期,白瓷上画珐琅才成功地制作而流行。 ) 青花瓷唐代瓷器五彩瓷器文物陶瓷一个清代瓷器香港父亲雍正非专业专业文化收藏