格林一家的痕迹

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

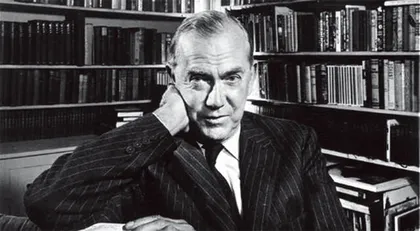

( 格雷厄姆·格林 )

( 格雷厄姆·格林 )

格雷厄姆·格林讨厌接受采访。1968年他同意接受BBC电视台的采访(他弟弟休·格林当时是BBC的主管),但是提出了两个限制条件:采访要在开往伊斯坦布尔的东方快车上进行;在一小时的采访中,不能让他的脸出现在屏幕上,只能出现他的手。

诺曼·谢里在他写的格林传的前言中说:“一个写两套日记的人是不会轻易透露他的秘密的。”诺曼·谢里花了30年时间,撰写了三卷本的格林传记。不幸的是,杰里米·列维斯在他写的《格林一家的痕迹》一书中披露说,当年格林任命谢里给他写传记时,格林的朋友们警告他说,谢里是一个粗俗、愚笨的人。格林说,这正是他挑选谢里的原因。他不想让一个足够聪明的人去揭穿他的真面目,只要描写他写小说的手就行了。

美国辛辛那提大学教授汤姆·勒克莱尔曾历经千辛万苦,才采访到一些著名作家,如托尼·莫里森。“我从俄亥俄飞到纽约,莫里森的秘书说我不在她的日程表上。直到我写了一个纸条,保证那天正是我约的时间,才让我进去。我喜欢小说家作品中靠不住的讲述者,但不喜欢看不住的作家。”但他发现,近来作家们屡屡在作品中把采访者而非作家描绘成不负责任或不值得尊重的人。库切自传三部曲的第三部名为《夏日》,该书的大部分内容几乎全部是由一个虚构的采访者对约翰·库切的5个熟人的采访。在书中,受访者抵制和批评采访者的计划,有3个问他为什么不专注于作家的作品而是挖掘流言。而采访者注意到,这些受访者并没有读过作者的作品。库切让受访人指责采访者编造内容,但他仍然认为,用问答形式来写一部虚构的自传在文体上比他前两部自传更有趣。

勒克莱尔说,小说家敌视采访者,可能是因为他们敌视好奇的读者,这些读者想了解作者,从而更好地理解他们的作品。有些小说家希望被人理解,但并不希望被人彻底搞懂。菲利普·罗斯在小说中暗示了作家恨采访者的俄狄浦斯式的动机:“老年人恨年轻人。”采访者都比被采访的作家更年轻、更有魅力。

勒克莱尔认为,小说家应该同情采访他们的人:“将来采访作家的人也许是唯一还在读小说的一类人。采访者和为撰写传记而采访的人也是给作品做最后的校订。”

( 杰里米·列维斯作品《格林一家的痕迹》 )

( 杰里米·列维斯作品《格林一家的痕迹》 )

格雷厄姆·格林1991年去世,3年后安东尼·默克勒出版了《格雷厄姆·格林:三种生活》。该书封面上写着:“小说家!探险家!间谍!”列维斯认为,已有的格林传记都写得不够好,谢里的三卷本被斥为荒唐的自恋,默克勒的非常无聊,他的《格林一家的痕迹》介绍了格林整个家族。格雷厄姆有3个兄弟,小弟弟休·格林曾是BBC驻德国记者,在柏林火车站跟希特勒站在一起。休和格雷厄姆的哥哥雷蒙德是一位医生和登山家,曾经在餐桌上坐在爱因斯坦旁边。老大休伯特则比较落魄,要靠格雷厄姆接济。这个家族中最著名的是格雷厄姆·格林。他被描绘成一个冷漠、自私的人,为了一个漂亮的美国女人而抛弃了妻子和儿子,跟妻子分别时他还说:“我永远会想让你读我的作品,并告诉我你的看法。”

英国记者和探险家蒂姆·布彻重走了格林的旅程。1935年,格林跟他堂妹芭芭拉一起去非洲时,带了26个搬运工、很多罐金色糖浆。布彻带了一位老朋友的儿子,两个可靠的向导,一辆运载装备的摩托车。他们走过了自格林时代以来一成未变的村庄,遇到两个还记得格林的老人。后来格林和芭芭拉都写了游记,格林写了《不带地图的旅行》,芭芭拉写了《蛮荒之地》。布彻认为,这两部游记中芭芭拉的更好,因为她只是记录了她的见闻,格林的游记中总是有很多他自己的身影。上世纪30年代小说家如伊夫林·沃、奥尔德斯·赫胥黎中间流行去异域旅行,然后写传记。布彻则提出,格林的旅行其实是执行搜集情报的任务,他比一般传记中声称的要早几年就开始做间谍了。■ 格林一家痕迹