台湾“本省人”的古董经

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

见到姚百延的这一天,已经是晚上21点了,他刚从厦门赶回北京,他在那里忙着准备一家新古玩店。姚百延随身带了一个大包,里面放着他最近刚买的几件古董和一盒他收藏的小玉件。打开木盒,里面分隔成若干小格,不同年代、造型小巧的玉件摆放其中,着实惹人爱。“你看这只清早期扳指,虽然有点缺陷,旁边有条绺,但当时的工匠很巧妙地顺势在这上面雕出一枝花叶来,既掩盖了缺点,又别有一番情趣。”姚百延指着让我看,“上面还带子冈款,但不敢肯定是子冈本人的。再看这个,黑白玉雕的松鼠葡萄,黑玉雕成松鼠,白玉在中间为葡萄,两黑夹一白,这样的料很少。这个也很巧,黄玉雕的鹰和狗熊,鹰与英谐音,代表花,指女子;熊与雄谐音,指男子。从宋到清都比较多……”

一谈到自己收藏的这些“小玩意儿”,姚百延便会滔滔不绝。他说,自己收藏的并非是多么贵重的东西,却一定是含括精、巧、雅这三点。“人们常说玩物丧志,我想改为玩物尚志,真的玩对了,会让你开心,除非你买错了,买到假的时候,真的是很丧。”这句话,姚百延的确是有感而发。

姚百延是台湾“本省人”,就是1945年前就已经在台湾生活的族群,后来再去台湾的都被叫做“外省人”。他家里并没有人喜好古玩,独他例外,常常会去台北“故宫”、历史博物馆参观,尤其喜欢玉器。他说他很享受那种在博物馆里的氛围,很享受置身于古物间的感觉。当时姚百延在“台湾中科院”航发中心上班,业余时间报名跟着那志良先生的玉器研习班学习,也买了不少专业书自学。一年学习期满,信心满满的他立志成为收藏家,因为有关玉器的专业术语、各类器型他都已经熟记于心,理论知识也能倒背如流。于是拿着父亲给的300万元新台币(约合50万元人民币),一脚踏入了古玩行,这一年是1989年。

姚百延告诉我,一开始,他是和大学学长一起买东西,买的都是玉器。当时他们去台中的玉市,这个市场与北京的潘家园相似,每周六开放,营业时间为早上8点至下午17点。姚百延说他那时有个概念,便宜没好货,所以一定挑最贵的买。一次就买了18件高古玉,花了差不多280多万元新台币。结果,问题出来了,差不多两年后,他遇见一位古董商,请到家里看了所买玉器,没有一件是真的。姚百延于是认了这位古董商做老师,老师告诉他:多看,多听,少买。姚百延说,我这个老师,至少没有误导过我,我问他的问题他也都愿意和盘托出,但前提是我必须买他的东西,毕竟他是纯粹的古董商,商人无利不起早,有利可图他才愿意做。

以做古董出身来讲,姚百延的家境令人羡慕,但这也很难维持他那种只买不卖的做法。1991年,姚百延的父亲卖掉一处房产,给了他差不多200多万元新台币用于生活。当时为了收藏,姚百延一头扎进去,不断买,没有流通,也没意识到没钱怎么办,直到最后发现已经入不敷出了。姚百延说:“1989到1992年,是玉器最贵的时候,渠道不畅通,我们在台湾买到的货,已经是层层剥削。跑内地的人第一手买来可能不是很贵,到第二手、三手,从大陆到香港再到台湾,价格是成倍往上加。那时我买的一些玉器,到现在本都没回来。”姚百延的老师告诉他,要把身份弄清楚,是要做生意还是要做收藏家。想做收藏家,就要知道经济来源在哪里,做生意就必须有进有出,这样你就知道自己是古董商还是藏家了。

( 17世纪铜鎏金渡法神金刚杵 )

( 17世纪铜鎏金渡法神金刚杵 )

当时姚百延还在上班,收藏用的钱大部分来源于他父亲。思来想去,这样不可长久,收藏的3年时间,也是极不成功。“自认为很行,买来的却全部是错的;以为可以捡漏,其实发现捡漏是打眼的开始。”姚百延说他收的是高古玉器,在民国时,对它的定义是汉以前的玉器,唐至明清的不被重视,当时的人也不屑一玩。随着对玉文化的深入研究,藏玉的人越来越多,对高古玉器的定位也发生了变化,元以前的都划为高古,另辟一块明清玉器。

姚百延说:“高古玉器真正懂的人少,还是给人看低了,市场并不大。因为玩高古必须有历史文化背景的积累,才能看懂它的美在哪儿。以前资讯不发达,出土资料报告很少,台湾就两个博物馆,一个台北‘故宫’,一个历史博物馆,能看能学的有限。另外就是仿古,历朝历代直至今天都没断过,所以买到假的机会很大。有些老料老工,修古,有的是老料新工,这都还算好,有些完全就是新料新工。买的人不懂,很多人买到假,而同行之间又藏着掖着,不愿交流,找不到好老师。在古玩收藏里面,如果基础知识准备好了,入门又能找到好老师,可以少走很多弯路。而我一开始,这两点只具备其一,所以失败。”

( 清白玉双鹿衔芝摆件 )

( 清白玉双鹿衔芝摆件 )

姚百延说他最终放弃了做一名收藏家的念头,到1992年,他辞掉航发中心一个月6万多元新台币的工作,正式经营古董店。当时他的太太、岳父岳母、自己的爸妈都不理解,认为他是鬼迷心窍,走火入魔了。开店第二年,他收到的玉器数量已经不少了,他开始学着前辈做展销。那时候台湾的流行趋势是,每一年做一个个人展销会。1994年姚百延就在自己的住家做了第一次展览,同行、藏家、行家都来,生意不错,167件玉器,卖掉1/3,这是很好的成绩了。姚百延说,一是基本没亏,本钱回来;二来利润大小不管,至少大家肯定我,我也肯定了自己,给我很大鼓舞。此后每年他都会陆陆续续办展销,每次都是自己设计广告,做资料,让杂志社刊登预告,最高纪录是一年展了三个地方,台北、台中、高雄。“当时想法很简单,收了好东西就展出来,有人认同我就卖,卖了利润再去收。”他说。

这一年,大陆市场也活跃起来,中国嘉德有了第一次拍卖。当时台湾地区文物协会蔡先生组织了30多人的队伍,由景熏楼拍卖公司的林振廷会长做领队,专门过来看拍卖。姚百延说:“还在北京钓鱼台国宾馆住了一星期,拍卖的多是北大荒题材的画,那时候确实有点小看了这市场,它的发展超过我们想象。我虽然进来得早,却没把握好。当时我认识‘翰海’的秦公,他手上有一批鼻烟壶,很多是《中国鼻烟壶珍藏》那本书里的,我没买,如果买下来现在就不得了啦。当时很欢迎我们台湾朋友来买东西,还容许我们去库房挑,条件非常好。这一点我是要反省也是要告诉朋友,学无止境,不能因为你喜欢这个就放弃其他门类的学习,这样会丧失很多机会。”

( 明永乐剔红牡丹圆盒 )

( 明永乐剔红牡丹圆盒 )

姚百延说他刚入门的时候,朋友带他去看过一个龙山文化的神祖人面像。这个人面像的鼻翼处有一个洞,他当时只懂殷商,对方开价好几万元人民币,可究竟什么年代,什么用途也都不知道,不敢买。隔了8年,又去这个朋友家,东西还在,这时姚百延已经很清楚,这类人面像具有很重要的原始宗教意义。对方显然没有进步,他用了一个合适的价格买走,转而卖给了古玉器最大的行家。

姚百延说,以前谁敢想象,2005年的元青花“鬼谷下山”能够拍出2.3亿元的价格?也没人相信宣德炉今天价格会涨得这么快。几年前的一个拍卖中,他以158万元的高价买下一只宣德炉,所有人都以为他疯了,这么高的价钱怎么再出手?但不久前,姚百延将这只宣德炉送拍,以224万元成交。他说,只要买对了,一定能挣钱,除非买错了。

( 黄玉雕辟邪兽(六朝)

雕工威猛有力,瑞兽双眼凝视,背上雕飞翼及细毛爪纹。 )

( 黄玉雕辟邪兽(六朝)

雕工威猛有力,瑞兽双眼凝视,背上雕飞翼及细毛爪纹。 )

其实,在此之前,姚百延曾错失良机。2000年,他曾在西安看到一件汉代的鸡心佩,当时开价18万元,姚百延希望能便宜点,生意没成。隔年在香港,再看到,价格已经到了80万元。此事姚百延印象深刻,他说,机会不等人,第一次看到的时候,没想到价钱会跳得那么高那么快,证明自己胆子、见识、对价格的评估都不够。收藏第一个要有钱,第二要够胆,第三要有眼界,缺一不可。

5年前姚百延开始介入杂项经营,私下的买卖也逐渐转变成送拍卖。他说,自己做生意比较笨,总比人家慢一步。有时客人来店里买东西,一件10万元的货,两折三折地砍价。即便你告诉对方进价多少,也没人相信。恰巧,一次他想买的一件玉器,对方开出30万元的价格,没成,送拍卖到了80万元。姚百延一想,利润这么高,也跟着送吧。“商人还在‘利’字,有利可图就做。这并不是坏处,是驱动你往前走的契机。”他说。

( 黄玉瑞兽(明代)

瑞兽卧坐于地,表情祥和安静,背脊为凹,可供毛笔搁放,为文房佳作。 )

( 黄玉瑞兽(明代)

瑞兽卧坐于地,表情祥和安静,背脊为凹,可供毛笔搁放,为文房佳作。 )

姚百延10多年前就把古玩店开到了北京。至于原因,姚百延说,台湾2300万人口,但是收藏的人口将近有30万,去掉20万是普通玩家,10万稍微好些的,5万入门级别的,最好的不会超过2000人,最精的可能不过1000人,却能把台湾古董市场炒得风生水起。大陆13亿人,有100万人在玩就足够了。■(实习记者魏玲对本文亦有贡献)

( 白玉鹅衔灵芝(清中期)

白玉雕鹅,工序华丽,布局精巧,从雕刻手法看,明显为乾隆本朝之工,严谨规矩。 )

( 白玉鹅衔灵芝(清中期)

白玉雕鹅,工序华丽,布局精巧,从雕刻手法看,明显为乾隆本朝之工,严谨规矩。 )

( 白玉雕河图洛书挂件(宋代)

白玉受沁部分呈褐色,龙头龟身,乃龙生九子之贔屃,形似龟,好负重。 )

( 白玉雕河图洛书挂件(宋代)

白玉受沁部分呈褐色,龙头龟身,乃龙生九子之贔屃,形似龟,好负重。 )

( 黑白玉巧雕松鼠葡萄

(清代18世纪)

墨玉雕为松鼠,中间白玉雕为葡萄,极为稀少。此玉雕题材有多子多孙的含义。

)

( 黑白玉巧雕松鼠葡萄

(清代18世纪)

墨玉雕为松鼠,中间白玉雕为葡萄,极为稀少。此玉雕题材有多子多孙的含义。

)

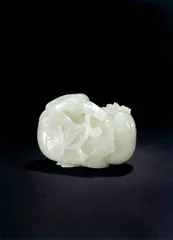

( 白玉雕三羊开泰

(清代18世纪乾隆本朝)

玉质温润,雕工精美,一小羊跳至母羊背上,另一只站立一旁,与母羊脸颊相贴,颇为温馨。

底托为紫檀嵌银丝,是宫廷玉雕的佳作。 ) 文物玉雕台湾白玉本省古董

( 白玉雕三羊开泰

(清代18世纪乾隆本朝)

玉质温润,雕工精美,一小羊跳至母羊背上,另一只站立一旁,与母羊脸颊相贴,颇为温馨。

底托为紫檀嵌银丝,是宫廷玉雕的佳作。 ) 文物玉雕台湾白玉本省古董