米芾评唐楷

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

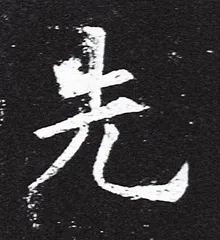

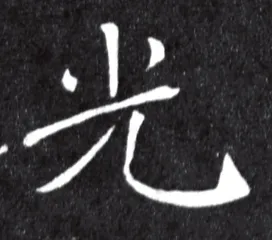

( 裴休《圭峰定慧禅师碑》 )

( 裴休《圭峰定慧禅师碑》 )

楷书的第一个高峰期在晋朝,晋人传世的楷书太少,几篇“二王”的小楷,一般人也难得到。唐朝名家都写碑,留存的楷书多,字又大,便于临摹,这些都是唐楷普及的原因。唐楷享有法度完备的声誉,初学者由此入门,可以练就笔法、结构法之类的基本功,这已成了大众常识。清朝人讲:“唐人用法谨严”;“颜书胜柳书,柳书法却甚备,便初学。”(冯班《钝吟书要》)习字从唐楷入手的风尚,往远追,北宋已经如此。米芾自叙七八岁开始学书,依次是颜、柳、欧、褚,奠定了“集古字”的基础。米芾30多岁转学晋人,成为专门名家,也成了晋人古法的信徒。

米芾用晋人的“古法”衡量唐朝名家的楷书,大感失望,常常在诗文题跋中表露他的不满,时或转为严厉的指责。那些论书的文字,当年是米芾文集的重要内容。

米芾以书画名世,心目中的“不朽之盛事”还是文章,生前就在自编文集。42岁至44岁任雍丘令期间,好友贺铸写过《留别米雍丘二首》,诗中的自注说米芾“辨博有才具,著《山林集》数十卷”。大概后来又有增益,所以南宋岳珂说《山林集》原有100卷。米芾心气高,编文集要和苏轼比卷数,自称《山林集》卷数多于苏轼《眉阳集》(刘克庄《后村集》卷十)。米芾去世后,攒下的《山林集》在动荡的南渡之际散佚了。宋理宗时,岳珂仕居润州(镇江)十几年,寻访米芾故居,并辑佚米芾遗文,名为《宝晋集》,有14卷。这个辑本又散佚,后人再次辑佚补充,改题《宝晋英光集》,仅8卷。比起百卷本的东坡、山谷文集,显得寒酸,好在有,也被收入《四库全书》。米芾文集的文学价值不高,论书评画的内容却受到书画家、收藏家的重视。

米芾的单本著作有三“史”一“名言”,即《书史》、《画史》、《砚史》和《海岳名言》,广为流传。民国初年,黄宾虹、邓实编《美术丛书》,一概收录。书法研究者每每称引的米芾论书语,大多采自《海岳名言》、《书史》。《书史》是著录古代名迹的著作,偶尔写下评语。《海岳名言》是后人辑录而成,专收米芾论书言论,其中半是评论古今书家。

语录体的《海岳名言》,凡26则,总共千余字,唐朝楷书名家,个个点到。这卷“名言”,沙孟海先生1975年写过一篇《<海岳名言>注释》。米芾论书的特点是直率,出言近于苛刻,使人不乐闻,却有教人清醒的见地。上世纪80年代,我在某期《历史研究》上读到史学家王仲荦的唐史文章,谈到唐朝书风三变,初唐瘦硬,中唐转为肥腴,晚唐归于瘦挺。这个论点,马宗霍30年代写的《书林藻鉴》曾经表达。凑巧,马、王两位是太炎先生门下的先后弟子。《海岳名言》里,米芾就指出了唐风的肥腴之变:“开元已来,缘明皇字体肥俗,始有徐浩,以合时君所好,经生字亦自此肥。开元以前古气,无复有矣。”(第7则)

( 初唐欧阳询的抛钩写法

)

( 初唐欧阳询的抛钩写法

)

晋人的古法,米芾未曾做过正面的解释,可以从他的论书语得到了解。米芾好说“八面”、“四面”,比如:“(隋朝)智永八面具备,已少钟法”(《海岳名言》第6则);“(唐朝)段季展,转折肥美,八面皆全”(《自叙帖》);“善书者只有一笔,我独有四面”(《宣和书谱》)。米芾的“八面具备”与“八面皆全”是同一意思,即如沙孟海先生解释的那样,“皆是说运笔、结体要照顾到多方面”。具体一点,包括用笔的轻重,转折的方圆,笔画的曲直俯仰,结构的斜正疏密,字形的大小长短,最终是,“出于天真,自然神异”(《宝晋英光集》卷八)。

唐楷的起点,欧阳询、虞世南是代表。欧书笔力险劲,字画峻整;虞书笔力内含,点画柔和。米芾对欧、虞的评价不高:“欧阳询如新痊病人,颜色憔悴,举动辛勤”;“虞世南如学休粮(即方士不食五谷、吸风饮露的辟谷之法)道士,神意虽清,而体气疲困”(宋赵与时《宾退录》)。米芾从晋人古法的角度审视,看破欧、虞的共同点:“笔始匀,古法亡矣。”(第6则)按米芾的逻辑,用笔“匀”则“古法亡”。但米芾只是说欧虞“笔始匀”,即唐人楷书用笔匀是从他们开始,那么,晋人的“古法亡”也始于欧虞。米芾说过中唐楷书无复“开元以前古气”,言外之意,唐朝前期的楷书尚存“古气”。

( 初唐虞世南的抛钩写法 )

( 初唐虞世南的抛钩写法 )

用笔“匀”是何意思?对比“钟王”楷书,就能知道,欧虞楷书用笔单一,结构整饬,而非“笔笔不同”、“八面具备”的古法。米芾还有一段评语:“欧、虞、褚、柳、颜,皆一笔书也,安排费工。”(第14则)这里说的“一笔书”,即“只有一笔”,与用笔“匀”的意思相近,指运笔缺少随机的变化。“安排费工”是指刻意安排结构,比较做作,不像晋人那样自然。亦如南宋姜夔《续书谱》指出的那样:“唐人下笔,应规入矩,无复魏晋飘逸之气。”

唐朝书家提倡的楷法,徐浩《论书》讲得很具体:“用笔之势,特须藏锋,锋若不藏,字则有病,病且未除,能何有焉?字不欲疏,亦不欲密;亦不欲大,亦不欲小;小长令大,大蹙令小;疏肥令密,密瘦令疏。斯其大经矣。笔不欲捷,亦不欲徐;亦不欲平,亦不欲侧;侧竖令平,平峻使侧;捷则须安,徐则须利。如此则其大较矣。”这段话,总结了唐楷技法的规则。徐浩的楷书就是这样中规入矩,但米芾厌弃他的字,“大小一伦,犹吏楷”。

( 初唐褚遂良的抛钩写法 )

( 初唐褚遂良的抛钩写法 )

颜真卿小徐浩六岁,他的楷书,笔笔中锋,点画浑厚,结构宽博,风格雄强,但也是吏楷般大小相当。米芾评颜真卿,是按书体区别看待:“颜鲁公行字可教,真便入俗品。”行字即行书,教是传授的意思。米芾晚年撰写《书史》,提到所见颜真卿行书《不审》、《乞米》、《争座位》诸帖,尤其赞许《争座位》:“此帖在颜最为杰思,其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露。”《海岳名言》说:“《争座位》帖,有篆籀气,颜杰思也。”(第18则)米芾好临帖,也临过《争座位》帖,他的行书,转环和提钩之笔,常用颜行之法。颜真卿,当时两人名望相当。

颜真卿的楷书,赞美之声占上风。但南唐后主李煜早有批评:“真卿得右军之筋,而失于粗鲁。颜书有楷法而无佳处,正如叉手K脚田舍汉。”米芾的断语来得干脆,“入俗品”。56岁(崇宁五年,1106)写的《跋颜书》道明了原因:“颜真卿学褚遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,无平淡天成之趣。”(《宝晋英光集·补遗》)是用晋人的“平淡天成之趣”做标准,米芾量出颜楷“作用太多”的做作。虽然米芾瞧不上颜楷,但他看到颜真卿“以挑踢名家”,这个“挑踢”是颜真卿的独到之法,也是颜楷的特色。

( 中晚唐颜真卿的抛钩写法 )

( 中晚唐颜真卿的抛钩写法 )

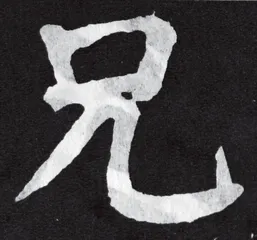

挑踢,宋朝人也写作挑剔。挑是弹奏弦乐的一种指法,顺手下拨叫抹,反手回拨为挑。挑剔是指“]”(抛钩)的写法,这一笔,运笔有三个方向。收笔的钩挑,晋人皆用侧笔,斜挑而出,欧虞仍是如此。颜真卿改用中锋写钩挑,而且向正上方挑出。米芾说颜真卿学褚遂良,褚字的抛钩虽是向上方挑出,还是用侧锋。如果米芾所谓的“挑踢”也包括其他钩挑之笔,褚字是顺势侧笔挑出,颜真卿仍用正锋,而且钩出之前先蹲锋,笔势不连贯。南宋姜夔《续书谱·真书》解释:“挑剔者,字之步履,欲其沉实。晋人挑剔,或带斜拂,或横引向外。至颜柳始正锋(中锋)为之。正锋则无飘逸之气。”师法欧字的柳公权,写抛钩也像颜楷那样“挑踢”。米芾反感此种说法:“大抵颜、柳挑踢,为丑怪恶札之祖,从此古法荡无遗矣。”(《跋颜书》)

米芾批评唐楷五家的言论,我串起来当做一篇文章读,唐楷渐离晋人古法的脉络就显示出来了。初唐欧虞写楷书,用笔“匀”,这是晋人“古法亡”的开端,但多少还有一口“古气”,犹存流风余韵。中唐楷书转尚肥腴,下笔用正锋,结构讲究匀整,完全背离晋人古法。尤其是变法的颜真卿楷书,字形大小相称,以正锋作“挑踢”,成为唐人彻底告别晋人古法的标志。晚唐的柳公权继承“挑踢”法,专尚骨力,欹侧紧窄,唐楷至此,法度完备,已走到终点。

( 中晚唐柳公权的抛钩写法 )

( 中晚唐柳公权的抛钩写法 )

米芾赞赏过两位中晚唐的书家:“沈传师(769〜827)变格,自有超世真趣,徐(浩)不及也”(第14则);“裴休(9世纪人)率意写碑,乃有真趣,不陷丑怪”(第5则)。两段话,米芾都提到“真趣”,楷书之难,就在于此。■ 米芾书法颜真卿楷书艺术海岳名言评唐楷唐楷