德国历史中的文化诱惑

作者:薛巍(文 / 薛巍)

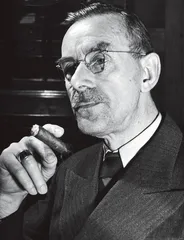

( 托马斯·曼 )

( 托马斯·曼 )

文明与文化的对立

在《德国历史中的文化诱惑》一书写到三分之二处,柏林高等研究院教授沃尔夫·勒佩尼斯说:“文化跟解释和意义的创造有关。”但他在书名中所说的文化不是这种意义上的文化,他认为,在德国历史上诱惑德国人的文化是那些最高级别的艺术和智力创作。

勒佩尼斯在书的开头讲了一个故事:德累斯顿轰炸当晚,他爸爸是战斗机飞行员,驾驶飞机在斯特拉斯堡上空盘旋,他和他的战友们不知道盟军要轰炸哪个城市。突然他们听到了地面侦察站在转播的一个电台节目正在播放理查·施特劳斯的《玫瑰骑士》,他们试图通过这一线索来判断盟军的轰炸目标并前去拦截。他们推断是维也纳,因为《玫瑰骑士》讲述的故事发生在维也纳,但后来才意识到盟军的目标是德累斯顿,《玫瑰骑士》首次公演的地方。

勒佩尼斯想用这则故事来说明,高雅文化指导不了实际生活,德国军官对它加以工具化根本不能阻止高雅文化给德国带来的破坏。“战争与文化、教育与毁灭、政治与诗歌、精神与暴力的紧密结合已经成为构建德国精神的一部分。”一方面,德国人有着丰富的、批判性、创造性的文化生活,但另一方面,他们又奴隶般地驯服于已经建立起来的当局中。

勒佩尼斯引述了埃利亚斯在《德国人》一书中的观点:“镶嵌在德国词汇文化中的含义也许是非政治的,甚至有可能是反政治的偏见,这是反复出现在德国中产阶级精英中的征候。即政治与国家事务代表他们引以为耻、缺乏自由的领域,而文化则代表了他们的自由之邦,而且代表了他们的尊严与骄傲。在18世纪与19世纪的一些时期中,中产阶级文化概念中的反政治偏见将矛头指向了王公贵族中的独裁政治,在之后的时期,这种反政治偏见的矛头则转而指向民主国家的议会政治。”

( 沃尔夫·勒佩尼斯 )

( 沃尔夫·勒佩尼斯 )

德国人还将文明和文化对立起来,文明是政治、经济和社会生活,文化是内心的理性、艺术和宗教生活,他们偏向后者。埃利亚斯在《文明的进程》中说:“在德语中,文明指的是真正有用的事物,但无论如何,这种用途的价值只能屈居第二,它只是由人类的外部表现和人类生存状态的表象组成的。最令德国人引以为豪的、用以阐释他们自身成就与自身存在状态的词语是文化。”

歌德认为德国人民是远离政治、聪明智慧的民族,他们关注人类价值,从所有人中汲取营养,并且教化所有人。在他们看来,文化的内涵是明确的、温暖的,政治的含义是模糊的、冷酷的,前途晦暗。他们反政治,是因为他们认为,政治是一个自足的领域,是不确定的艺术,妥协与折衷是其主导。它不应该同精神与艺术的王国混为一谈,因为在精神与艺术的王国里,纯粹与绝对才是主宰。

( 作品《德国历史中的文化诱惑》 )

( 作品《德国历史中的文化诱惑》 )

在德国,伟大的文学和学术对文人们起到替代政治的作用。这种对待文化的态度导致德国人容忍不了不可爱的、非音乐的、单调乏味、缺乏美感的现实政治。当政治生活不尽如人意时,知识分子和那些受他们影响的人就会远离政治,用他们在精神生活中得到的自由来安慰自己。“德国人对文化的兴趣与热爱,加上对日常政治打着官腔的嘲讽,形成了德国精神中深刻的反政治本质。”

勒佩尼斯认为,德国人将文化视为政治的替代物,同时对政治嗤之以鼻,而对文化梦幻般的过高估价在德国的历史上扮演了极为危险的角色。当文化被视为政治的替代物时,公共范围内的道德缺失也就很容易被接受了(这时的政治首先是议会政治,他们认为政治就是狭隘的利益集团进行讨价还价、相互妥协的竞技场。文化是绝对的竞技场,在这个王国里没有妥协的概念)。简言之,该书的主题是,德国文化是一种高估了文化的文化。

俾斯麦被他的追随者称为政治雕刻家和建筑师,或者是德国政坛的伦勃朗。1949年12月28日,阿多诺给托马斯·曼写了一封长信,信中他热情洋溢地告诉托马斯·曼他在法兰克福举办的一次研讨课。那些学生因为对康德先验演绎中的一个问题没有搞清楚而放弃了休息时间,或者他们坚持要求将研讨课一直延续到假期中。没有读完黑格尔的精神现象学,他们怎么能休息呢?

雅斯贝尔斯则对学生表现出来的对政治的漠然态度感到非常失望。在1946年9月写给阿伦特的一封信中说:“这些为数不多的优秀青年学生都对政治毫无兴趣,有的只有讥讽与怀疑。”阿伦特于是想到了她自己年轻时的态度——秉承了传统上对政治的淡然。3年后,阿伦特写道:“什么都没有改变。有时候我想知道,是向德国人逐渐灌输政治意识更加困难,还是向美国人传达哪怕是最肤浅的哲学知识更为困难。”而阿伦特本人也被认为毫无政治天分,她对政治持一种轻度浪漫派观点——“政治是公民追求荣誉和承认的战场,从这个视角出发,日程政治的观念消失了,政治家的妥协和策略性决定等也消失了。”

欧美文化之间的冲突

美国罗彻斯特大学历史系教授西莉亚·阿普尔盖特说:“在一系列主题松散的章节中,勒佩尼斯更加依赖近似和并列而非因果分析的方法。”他并列了德国文化与英、法、美文化的差别,并考察了这几种文化之间的若干“桥梁”:学习德国社会学的法国人雷蒙·阿隆,流亡到美国的德国作家托马斯·曼。

作者追溯了德国人反政治的历史成因:拿破仑战争后,从外国的占领中解放出来并没有给德国人民带来政治自由。在接下来的复辟时期,文化与某种特殊政治形式的联姻在德国被封存。政治意味着公民社会对国家的屈服、个人对集体的投降,是国家价值的传播和狂热自豪感的蔓延,而非对世界理想的追求。它不但点燃了反对现代性的高昂情绪,而且以文化的名义抵制文明。在这个意义上,德国政治是对在西方民主发展进程中起到核心作用的自由思想的有意抗拒。1945年后,实用主义和折中文化首次进入德国思想界。而1989年后,理想主义和内省倾向卷土重来。那种根深蒂固的对政治的轻蔑和习以为常的对民主的错综复杂的认识也依然如昨。

德国人过于浪漫,英美人则过于实用主义。德国人需要遏制他们的反政治倾向,英国人操心的则是如何发挥文化对政治的作用。马修·阿诺德在《文化与无政府状态》中说,文化绝对不仅是造诣颇深的文学评论家们所拥有的特质,现代社会急需文化的救援,文化应该成为改变政治的最有效手段。他坚持认为文化人士是平等的真正使徒,希望文化能在文雅与博学的圈子之外发挥有效作用,他把文化作为对抗无政府主义的最有力武器。

在考察德国人对文化与政治的态度时,勒佩尼斯尤其注意的是歌德和托马斯·曼。歌德是轻松地在文明与文化两个世界之间穿行的典范,托马斯·曼则一直在协调两者时犹豫不决。勒佩尼斯认为,1918年,托马斯·曼发生了转变,他的政治兴趣代替了内省灵性。在这一转变过程中,他反讽的洞察力起到了重要作用。他是从康德那儿发现了政治反讽大师的特点,还有一些其他的反讽大师,如海涅、尼采和易卜生,但康德是首屈一指的。他在《一个非政治人物的反思》中说:“康德在经过一场空前成功的认识论活动之后,在实践理性的预设的名义下再次引入一切,从这里我看到了政治反讽之所在。”

美国作家罗伯特·卡根在《天堂与权力》一书中说,美国人崇尚霍布斯的思想,欧洲人推崇康德的思想,霍布斯的世界中永远有战争和冲突,康德代表永久和平的世界。勒佩尼斯认为,卡根没有看出康德著作中的反讽意味,他说:“康德的永久和平之邦只不过是幻想中的美妙天堂而已,其实几乎正相反,它是对现实政治早期的、强有力的渴求,同时也是对现实政治局限性的追问。”首先,永久和平是反讽性相当深刻的字眼儿,它来自一个荷兰客栈老板的店标上的讽刺性题字,店标上画的是一片墓园。永久和平属于死去的人,与活着的人无关。在康德看来,我们也许对历史的演变寄予无尽的希望,而这种希望却因人性的缘故而有了边界,正如用弯曲的树木永远无法做出直的东西一样。■ 历史诱惑德国文化