北京城区合并的文化脉络

作者:吴琪(文 / 吴琪)

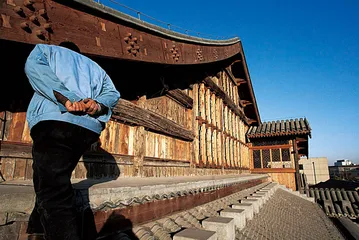

( 位于崇文区小江胡同的阳平会馆,历时5年抢救修缮,如今迎来新的房客——刘老根大舞台(摄于2006年) )

( 位于崇文区小江胡同的阳平会馆,历时5年抢救修缮,如今迎来新的房客——刘老根大舞台(摄于2006年) )

“宣南文化”的标题会不会没了?

白天没有演出,戏楼子里的光线有些昏暗。两层的戏楼底层面阔五间,进深七间,后带扮戏房五间,湖广会馆戏楼是中国最古老的室内剧场之一、世界十大木结构剧场建筑之一。近900平方米,有着54平方米的舞台面积。戏楼是木结构井字台的设计,宫灯高悬,雕花围栏井。演员不用任何扩音设备,全靠一副好嗓子,声音能够清晰到达戏楼每个角落。大厅屋顶的两条九架大梁在民间建筑中极为罕见,跨度达到11.36米。在清代题材电视剧《雍正王朝》、《五月槐花香》中出现的场景,一般人花上10元钱,就能进到戏楼和博物馆参观。位于北京南城的湖广会馆在清道光年间全面改建,1996年大力修复后重开,修旧如旧的老宅子仍旧散发着1830年的气息。

在原宣武区两广路与虎坊路交叉路口,当你进入古色古香的湖广会馆,会给人一种时光倒流的恍惚。老会馆仍然有呼吸,西部改成了饭庄,桌椅在小阁和爬山廊铺展,戏楼最多的时候一天有两三场演出。每个周六上午,原北京京剧院的李世英从1996年发起的对国内老票友的赓扬集票房,请些京剧角儿过来做示范,老先生们若兴致高能唱到中午12点多。票价只有10块20块钱,年轻人和小孩儿没地方了就站在那里看。老宣武的历史停留在了湖广会馆里,本刊记者是周三上午10点过去,会馆门口的停车场已经满位。

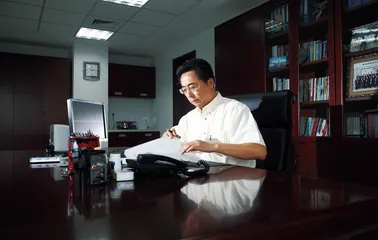

“西城区与宣武区这么一合并,北京南城不少人开始担心宣南文化的去处,宣武的名称如果从区域中消失了,宣南文化会不会没有了依托?”新西城区区委常委、宣传部长刘洋与本刊记者说起这个话题,提起他看到网民表达对宣南文化的留恋。“事实上,两区合并覆盖了老北京绝大多数历史文化遗存,北部的皇都文化与南边的市井文化,可以在一个总体框架下,发展得更好。”

许伟则告诉记者,设立新的西城区和东城区,在地理上打通了老北京南北的文化脉络。上世纪50年代北京的区域规划,将原属于内城的老城区分为了东城区和西城区,南城被分为宣武区和崇文区。国家历史文化名城保护专家委员会委员王世仁说,清初实行满汉分居,规定内城中只准住旗人,因此明清会馆几乎全在外城。又因中原和南方各省人员进京,最后都要经过涿州,然后向北过卢沟桥,进广安门,绝大多数人便就近停居宣南,形成了丰富的宣南文化,也是原宣武区最大的特色。

( 2009年10月15日,北京大栅栏西街保护修缮工程全面完成,正式开街。图为一位工作人员在摆弄老式照相机 )

( 2009年10月15日,北京大栅栏西街保护修缮工程全面完成,正式开街。图为一位工作人员在摆弄老式照相机 )

“宣南”是个地理概念,明时指今天宣武门外骡马市大街以南,东至潘家河沿,西至教子胡同一带的“宣南坊”,清时逐渐把宣武门以南的地区都叫做“宣南”。原北京燕山出版社总编辑,北京史研究会理事赵珩向本刊记者说起宣南文化,趣味十足:“像龚自珍、魏源、林则徐,他们这些人都是宣南文化的主将,他们为什么在宣南活动,比如陶然亭就在这块儿? 因为北京那时候故宫你不能去玩儿吧,北海不能去玩儿吧,只有陶然亭那周围可以去玩,有点湖啊水啊亭台楼阁啊。这些文人雅集得吃饭休息游乐,它就相应地出现了一些商业,为文人服务的,比方说琉璃厂,或者书肆业、文具、南纸业,这南纸涵盖的就是笔墨纸砚。文玩业,这些人还得玩儿啊,买点古玩字画啊。那么它整个的一个氛围形成了一个宣南文化。”

老北京人都知道过去说北京城布局是“东富西贵,南贫北贱”,首都规划建设委员会专家咨询组专家、原北京市城市规划设计研究院副院长董光器告诉本刊记者,“南贫”是指是因为清朝建外城,平民老百姓只能住在南边。“北贱”主要指西城区北部的什刹海地区,元朝时候是漕运码头,人们水路进京的地方,也是老百姓活动多的地方。

( 在所有会馆中,湖广会馆是至今保持最完整与经营最好的会馆 )

( 在所有会馆中,湖广会馆是至今保持最完整与经营最好的会馆 )

原西城区与宣武区,是北京文化积淀非常丰富的历史城区。宣武有悠久的北京建城和建都历史,北京建城于公元前1045年,从金中都算起建都则已有850多年的历史。据历史地理学家侯仁之考证,就在宣武区广安门内外一带。老西城是在元大都基础上发展起来的。在赵珩看来,纯粹的宣南文化到了清道光以后,随着内城的开放和清朝科举制度的消失,就基本上没有了。

但是荣宝斋的木板水印,张一元的制茶技艺,抖空竹这些技艺留了下来。还有小吃,比如南来顺,爆肚冯,奶酪魏,羊头马这些东西,还有清乾隆年间的小肠陈,全都在宣南。董光器向我们提到,老宣武区的斜街很有名,大栅栏、天桥等很多宣南文化都与斜街发生关系。那是因为元大都在金中都的基础上往东北迁移,而金中都形成的衙门商业等布局不可能一下子废止,所以就出现了连接金中都和元大都路线的斜街,用胡同来串起两个朝代的痕迹。

( 北京前门大街上的鸟笼式路灯(摄于2009年) )

( 北京前门大街上的鸟笼式路灯(摄于2009年) )

1995年宣武区在一批文史专家论证的基础上提出了发展宣南文化的概念,包括士人文化,民俗文化,会馆文化,戏曲文化,民族文化,商业文化,饮食文化,名人故居文化等。本刊记者参观宣南文化博物馆,仍能清晰看见宣南文化对南城的影响。赵珩说,传统的宣南文化过去已经有100多年了,但是人们还留有宣南文化这个词,宣武门早没有了,宣武区作为行政区划名称现在没有了,可是宣南这个概念,涵盖的范围和它的区域特征,还会长时间延续保留在人们头脑中。

北京的区划历史

( 新西城区宣传部长刘洋 )

( 新西城区宣传部长刘洋 )

首都功能核心区的行政区划调整,在规划专家董光器看来是个很好的思路。因为过去四个区面积都不大,用地局限,一些想法很难实现,合并后能优势互补,统筹规划。旧城区本来就是一个整体,西城和宣武合并后,西半部形成整体。比如原来西城的金融街,发展势头很好,但是没地了,不好发展。西城区的经济要增长,也不可能光靠一条金融街来支持,所以他们建立德外园区,做成高新技术产业区。宣武区的广安产业园还有用地,合并后可以互通有无,在高新科技、文化创意、服务外包方面统一安排,避免重复建设。

解放初期的北京旧城区,仅是内城和外城就沿用了原来32个区的划分。赵珩告诉本刊记者,小区划向大区划发展是个必然。明代北京的行政区划是坊巷制,继承了唐代的很多东西,用木栅栏去划分区域,所以北京如今还有地名“大栅栏”。从清末开始有警察厅,把北京的这些区域划归不同警察厅来管,民国时期就延续了清代的做法,称为北京警察内厅和北京警察外厅。内厅和外厅又划分成若干个区,比方说北京的内二区,内三区,内四区,内五区,外二区,外三区,外四区等。当人口流动性很小的时候,不同区域的人有时候能从说话发音上区别开来,“比如同样回答一句‘我去买点茶叶去’,叶字儿那个音很突出,那就是北城的人。你要到了南城,干嘛去您呐,买点茶叶去,那叶字几乎吃掉了”。

过去的珠市口大街,街北富贵,街南低贱,街北的学徒不能去街南看戏。话剧《天下第一楼》里的一个伙计,到街南去看了一次戏,就要被开除。因为像同仁堂、瑞蚨祥、全聚德这样大的商号的徒弟,在入商号的时候都要写保单,都得有保人,必须守店规。跑到街南看戏被认为是自甘堕落,街南小剧场的演出有很多脏口。

核心区是北京的首善之区,不可能搞工业、制造业,商业服务等第三产业显得非常重要。但是在寸土寸金的核心区,保护文化与发展经济常有冲突。北京市政协文史委副主任、西城区文史学会会长许伟曾任西城区副区长,他向本刊记者讲起原西城区的经验:“你在保护区里就是要赚钱,那保护肯定是不地道的不规范的,而且会受到影响。西城就是这个经验,该建设的地区建设,该保护的地区保护,由于新建设区域搞的比较好,所以能够把经济实力投入到保护区里去。”

原宣武区虽然有着非常好的文化资源,但是在总体经济实力不足的前提下,文化开发并不太容易。董光器认为,1992年建立社会主义市场经济体系后,南城在城市功能的调整上有失误。“那时候马连道有很多国营仓库,是北京旧城区物资供应的大基地。国营仓库随着计划经济的逝去而极度萎缩,规划专家曾建议在马连道发展物流业,弄成北京的物流中心。但是国企倒闭、职工下岗这些迫在眉睫的事情,使得很多厂子搞起了房地产开发,大片民宅建了起来。其实那一片是从南边进北京的门脸,楼房建多了不一定合适,但是当时一切变化都很快,当时有当时的实际情况。”

为何北京北中轴随着亚运村、奥运村的发展很快成熟,南中轴的发展却迟迟不见动静?董光器说,“城市规划其实也是看市场经济的作用,没有人愿意投资你那个地区,你就发展不起来”。南城在上世纪90年代原有产业快速萎缩,又没法发展大工业,莲花池水系周围是高密度的建筑,不像什刹海地区,周围还是四合院和名人故居,自发地发展起来酒吧一条街。“什刹海和南锣鼓巷现在开发很成功,但都不是我们规划部门的主意,是自发干起来后政府合理引导的,所以城市规划要随着人的需求变化而变化。”

原西城区是大量中央机关所在地,历史上的皇城府邸也多,重要的历史文物比较容易得到保护。许伟向本刊记者提到,比如恭王府,按照当年周总理的要求,由文化部直接来负责搬迁开放。像历代帝王庙、李大钊故居,都是由西城区政府负责,搬迁学校、居民后向社会开放。西城区政府将它们变成事业单位,全额拨款,保证生存。“这当然也与西城区的经济实力有一定关系。”

许伟说,与外人想象的不同,原西城区的旅游经济收入并不大,旅游财政只占区级财政收入很小的一部分。恭王府一开始旅游发展得不太好,随着有和珅形象的电视剧出来后,这个大贪官的府邸一下子变得很热门,旅游好起来了,维修也就有钱了。像什刹海地区,老百姓爱来,“但我们也不会说对参观收钱,你进到这个区域就得给多少钱。保护区实际上就是保护历史文化,就是投入要大于产出”。许伟眼里看到的是更广范围的收益,“人家来北京看什么,不是看你的高楼大厦钢筋水泥,人家来看皇城、王府、四合院、会馆、名人故居等历史文化遗存,有人来北京,就带动了交通、餐饮、旅游、商业”。许伟一再强调,“赚钱不是在保护区里头的遗存里赚钱,是到现代化的经济建设里赚钱”。

湖广会馆的标本意义

会馆和名人故居是串起北京南城文化的一张地图。清代建立内城后,汉官、进京赶考功名的文人以及买卖人聚集南城,正阳门以东因崇文门为京城总税卡,多为商人停居之处。所以正阳门外西边的宣南地区会馆比较多,东部则以经商为主的山西籍会馆最多。

在所有会馆中,湖广会馆是至今保持最完整与经营最好的会馆。新西城区宣传部长刘洋看好它的公共服务性,老百姓喜欢进去吃饭听曲儿,老文化活了起来。其他除了安徽会馆、中山会馆、佑圣寺、正乙祠等为数不多的几家,目前多数会馆仍是大杂院。

北京湖广会馆副总经理张亚君告诉本刊记者,1993年他来到这里时,会馆被周围乱搭乱建的卖布头、卖烧饼的小门脸遮住了模样,戏楼变成了摇摇欲坠的仓库,文昌阁里边住着某单位的33户人家,一片破败。北京市政府从1987年决定修整该馆,1993年修复工作正式开始,建筑与文物保护专家王世仁现场指导。张亚君向本刊记者提到,湖广会馆是按照修旧如旧的原则来修,戏楼当时已是危楼,工人把顶子卸了下来,能不能用要经过文物局勘测,能用旧的就尽量使旧的,不换新的。虽是老楼,在改造时加入了空调和集中供暖,让人们感觉更舒服些。

1996年的5月8日戏楼先开,1997年4月26日开了餐饮,1997年的秋天开放了北京戏曲博物馆。北京戏曲博物馆主任李思告诉我们,杨小楼先生在《长坂坡》中饰演赵云所穿白袍,在“文革”中保持了下来,开馆时候,其孙子杨长秀捐给了北京唯一的戏曲博物馆。

湖广会馆开馆后又得琢磨着怎么让人们愿意进来,刚开始他们找北京京剧院合作,每晚京剧演出很受欢迎。有意思的是,张亚君说,国内讲听戏,国外讲看戏,看不见就着急,木结构的老戏楼又有很多柱子,视线上受些影响,所以为了照顾外宾,基本每场只坐230人左右。

张亚君说他刚来到湖广时,看不懂京剧,不知道该如何叫好。好在会馆第一任领导许立仁是梨园世家,给大家耐心说戏。等到张亚君等人学会叫好了,外宾来看文戏时,不知如何喝彩,他们就开始领好。

湖广会馆虽然是个老戏楼,考虑到外宾较多,很早就建立了中英文对照的显示屏,还有日语同声传译系统。可是张亚君他们发现,老外又看戏又看字幕忙不过来,他们基本爱看猴戏,“不能让外宾觉得中国就剩一个猴了,中国的剧目是很多的,各行当的生旦净末丑,花脸戏啊旦角儿戏啊武戏啊,所以在剧目安排里面,像刀马啊,三岔口啊,小武戏表演啊,这样选了56折戏,我们跟剧团把剧本要过来,请戏校,请翻译。” 然后将这些资料刻成盘,把剧目,历史,介绍,为什么这儿勾红脸儿,那儿勾白脸儿,包括湖广会馆的介绍编在一起。外宾来了之后戴上耳机,前边有电脑,把当天晚上演出的剧目调出来,他们一边儿看一边儿听,比较好懂。

让文物保护专家王世仁感到自豪的是,这次成功的开发,政府早期只投入了不到200万元,其他2000万元的投入由天桥地区开发公司独资,经营得法。2000年左右,原宣武区为了把区属的资源整合起来,成立一个叫京都文化投资管理公司,像风雷京剧团、大观楼电影院、中华电影院、湖广会馆、琉璃厂、厂甸大楼、清秘阁、宏宝堂等都归这家文化公司来管。

而今天要像湖广会馆当初那样修缮古迹,成本就大不一样了。宣南文化博物馆的王先生告诉本刊记者,2002年,宣武区委区政府用了2亿元复建北京市级文物保护单位长椿寺,在复建长椿寺的基础上建立了宣南文化博物馆。拆迁搬迁了447户居民,“就这个大雄宝殿里原来就住着12户人家”。宣南文化博物馆免费接待游客,运营由宣武区财政全额拨款。

规划专家董光器说,原宣武区还有约6万户住宿条件比较差的百姓,占到全区人口的近1/10。保护古迹必须和疏解人口结合起来,而原西城区在迎接奥运期间的胡同整治,也可以给南城的逐步发展提供一个思路。

宣南文化的产业化可能

半年前刘洋到宣武区区委任宣传部长,一下子就被宣南文化的丰富性吸引住了。可是他发现,宣南文化遗存的现状缺乏细化的统计研究。“我告诉做宣传工作的同事,我要知道‘三个数字’,第一,宣武历史上有过多少个会馆和名人故居;第二,目前还剩下多少个;第三是将来咱们重点保护的多少个? 他们经过一番调查,我得到了具体数字。宣武历史上的会馆与故居是360多处,现存一百余处会馆和名人故居,其中同乡会馆92处,工商行会9处。从地点上看,大栅栏31处,天桥9处,牛街10处……”历史上曾有27个省级行政单位在京设会馆,其中24个在宣武。“我想,我们能否做到一馆一特色,一馆一功能,馆馆有味道。我们能不能以某个时间点为标志,比如清代康乾盛世时,宣武有多少个会馆?或者是宣武历史上会馆最多的时期,同时存在多少个会馆?”刘洋说。

西城与宣武合并后,刘洋任新西城区区委宣传部长,准备把调研工作借着合并的优势,细致地做下来。会馆目前的重点是收集史迹资料、老照片和保护实物。“首先建立中英文网上博物馆,给宣武区历史上曾经有的360多处会馆建立资料库,保存每个会馆最辉煌时期的照片、历史情况和资料。其次对于那些已经消失了的会馆,我们考虑是否可在原址给它们做标志,比如此处是‘某某会馆旧址’,有照片和会馆简介,哪怕旧馆只剩下墙上的几块砖,我们也给它保留和标志出来。另外50多个有保存价值的会馆,我们会一一修缮,成为北京的文化名片。”刘洋说,会馆修建的方案将全球征集,开国际研讨会、通过国际招标来发展会馆经济,“会馆和名人故居是公共文化资源,将来修缮保护开发利用,都要由政府主导,采取多种方式运作,不论谁获得了使用权,都必须保留为公众服务的功能,至少腾出5~10平方米建一个博物馆,让每个老百姓都可以进得去,有的看”。

刘洋说,新西城将修缮的会馆和名人故居,可能按照四个方向来建:低碳,北京在老建筑方面的低碳样板;科技,采光、建筑材料等运用高科技;宜居,采用古建筑的“微创疗法”,让会馆在采光、上下水方面做得更舒适;文化,就是要最大限度保存原有建筑和文化信息,深入挖掘其内涵,植入文化元素,增强会馆、名人故居的文化吸引力。

北京城依水而建,广安门是金中都的老中轴,明清都城北建后发展出现在的新中轴。新西城贯穿了南北特色的宣南文化与皇都文化,此次“四区变两区”的区划调整,是把原东城和崇文、西城和宣武两两相加,这一调整仍以中轴线为界,可喻为“古都双翼”的新格局。

“老北京文化并不是低俗的市井文化,恢复老北京传统并不是完全展现旧貌,不应该以市井文化代表北京文化。”文史专家赵珩说道。规划专家董光器也非常赞成提升文化内涵,他告诉本刊记者:“赵本山将二人转提升了一个层次,恢复文化不等于完全重现旧貌。”而作为官员的刘洋说,新西城计划将天桥地区发展成为“中国百老汇”式的演艺产业区。如今天桥已经有十来个剧场,但是相对零散。刘洋说,北京交响乐团看中了这块地方,想建永久性的演出场所。现在中央芭蕾舞剧团在天桥剧场演出。天桥剧场、德云社、天桥乐杂技、工人俱乐部、湖广会馆都在一块儿,“阳春白雪与下里巴人这儿都有,我们可以把它建成首都演艺区,演艺的表演与交易区,让传统与时尚、古代与现代有机结合”。

像琉璃厂这样的古玩市场,合并后的西城区可以借助更大的视野和实力,将之打造成艺术品拍卖的交易中心。刘洋告诉本刊记者:现在的琉璃厂作为北京创意文化产业的聚集区,作为国家级的文化艺术交流中心,将被打造为文化资源再开发利用的品牌。“比如我们设想,将非物质文化遗产的传承人集中在大栅栏、琉璃厂一带,由政府帮他们建工艺传习所和工作室,由中介机构和服务人员为他们提供包装、宣传、销售等服务,解除后顾之忧,让他们能专心地制作工艺品,展示‘非遗’工艺,专心带徒弟将手艺传承下去”。■ 脉络城区文物博物馆文化北京湖广会馆合并