迁移的村庄:南水北调中线工程移民现状

作者:杨璐(文 / 杨璐)

( 张冲村最后的留守者、五保户邹青杰在等待政府更理想的安置 )

( 张冲村最后的留守者、五保户邹青杰在等待政府更理想的安置 )

两栖生活的终结

去仓房镇的交通很不方便,这个县城西南的小镇在河南、湖北交界处,是一个伸入丹江水库的半岛。因为地处偏远、人口稀疏,通向那里的公交车也不多,便捷的方法是坐车到对岸相对大一些的香花镇再坐船渡江。即便如此,全程耗时也要在3小时左右。这里的时间远没有汽油值钱,出于成本上的考虑,要积攒了足够多的乘客才会有这些车和船。站在码头上望着滔滔江水,所有人都很轻易地告诉你,今天不行就明天。在他们眼里,今天和明天并无区别,生活节奏缓慢得可以忽略不计。但是,码头背后远处数层楼高的台阶顶端南水北调的标语提醒着人们,时间在迅速溜走,大坝加高后丹江水将淹到标语的位置,渡江码头将消失在水中。为了这一时刻的到来,在外打工的人们陆续回到家乡,与我们同路的是刚接到家里电话从广东和浙江回来的农民工。他们常年在外,只有过年才回来一次,除了知道被安排在明年8月份搬迁外,其他情况并不清楚。但是移民涉及处理家当、补偿等许多复杂的家务事,留守在家的老人无法处理,只能让这些户主们辞了工回乡主持大局。

一路随返乡的队伍坐大船渡江到仓房镇码头,再换乘一叶小舟,才到达目的地侯家坡村东沟组,这是一个只有200多人的自然村,几十户人家分散住在水库边的山坡上。2003年确定了淹没范围后,东沟组就处于“不盖房、不修路”的停建令范围内。村里不但没有任何硬化的路面,因为人烟稀少,连宽一些的土路都没有,只能在草丛里最原始的羊肠小路上穿行,下雨后更是泥泞不堪。“从我订婚的时候就听说这个南水北调工程,就是不知道什么时候搬,现在孩子都20多岁了才确定下来。”村民李光英告诉本刊记者。在停建令之前,东沟村村民其实已经为这次搬迁做了几十年的心理准备,最直观的反映就是放眼望去村里都是破败低矮的土坯房——既然早晚要拆,投资在房子上并不划算。只有李光英家去年春天盖了新房子,那是因为她1981年分家时盖的那处房子实在坚持不住快塌了,没想到9月份就确定了移民的地点和大致时间,3万块钱的房子只住两年,李光英提起来就心疼得很。

东沟村虽然表面看破旧得像一个被废弃了的村庄,但其实村民们的日子过得也算滋润。刚下小船爬上山坡,就是村民格新民用石棉瓦和铁皮搭建的简易棚,他的全家已经在这里住到了第三个年头。此前,格新民和妻子在青岛工作了多年。“20岁出头的时候就去了青岛韩国人的工厂里上班,后来又把孩子也接去了,并在那里从小学一年级上到了四年级。与厂里的青岛人相比,我们就是没有自己的房子,其他一切都跟城里人是一样的。”直到金融危机韩资工厂倒闭,他才举家回到东沟村。格新民并没有再找其他工作,而是搞起了网箱养鱼。他告诉本刊记者,早在上世纪90年代就有人搞网箱养鱼,但是这个生意投资太大,做的人不多。“一个箱要两三千块钱,网也要200多块,一箱鱼苗就要1万多块钱。”拿着青岛打工的积蓄,格新民投资了6个网箱,收益也还满意。“最普通的鲈鱼,2毛钱一条鱼苗,我把它喂到一斤大概需要3块钱,然后9块钱卖出去。6个网箱里我养了2500条,除了鲈鱼,还养了桂鱼、杆鱼,它们的利润更大,每年养鱼的收入比打工还要好些。”格新民告诉本刊记者,村里不可能盖新房而网箱越多收益越大,所以许多人家最大的投资都在扩大网箱数目上,他的6个网箱只是起步,江面上各家的网箱十几个到几十个都可以见到。“在我们这里,种地只是捎带着做的,主要的收入都是在水上。”

这个被格新民视为“小企业”的营生并不能做长久了,明年8月份东沟村将迁至新乡的常村镇。“去年9月,我们到常村镇去看了一次,那个镇有工业,整体上比仓房镇要富裕,可是个人收入不如这边。”格新民告诉本刊记者,那里人以务农和打工维生,工钱不高,一个月收入1000多块钱。在东沟村,除了网箱养鱼的收入,在水库里捕鱼,幸运时一天两三百斤卖1000多块钱也是很正常的事情。两相比较,虽然移民村的新房子宽敞明亮,东沟村的村民还是愿意每天在丹江边上睡午觉、发呆,过到了傍晚划着船去喂一次鱼的闲散生活,而不是在工厂里每天工作8小时。

( 淅川县九重镇张冲村移民新村,忙着收拾新家的村民 )

( 淅川县九重镇张冲村移民新村,忙着收拾新家的村民 )

除了东沟村的村民,每天往来于香花镇和仓房镇码头的船员刘兴华也即将告别水上生活。1973年,20岁的刘兴华到县里的航运公司当临时工,经历了转正、航运公司倒闭、给私人老板打工,30多年来大部分时间在船上生活,每两个月才回家一次。8月15日,他所在的滔河乡申明铺村将迁往漯河,因为路途遥远,刘兴华决定到时候辞去这份每月1000块钱的工作。令他头疼的是,他档案上的出生日期比户口本上的晚了6年,这意味着他不但要推迟6年退休,还要继续缴纳每年2800元的养老保险。他不知道怎么办,于是随身携带户口本,询问往来旅客中看起来懂得如何解决的人。如果最终不能如期退休,刘兴华只能再工作6年,可是他引以为傲的驾驶执照在漯河并无用处,未来的谋生手段也还没有头绪。只有22岁的李士军对生活方式的改变并不放在心上。他告诉本刊记者,因为从小就没做过农活儿,初中毕业外出打工,从青岛一路闯荡到中山,直到去年9月正式通知移民才辞职回乡。“从小在这里长大,一想到再也回不来了就想尽量多待些时间。”他说,搬到新乡后,他还要回到城里继续从前的打工生活。

从“城里”到乡下

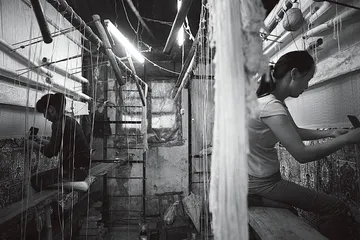

( 淅川县老城镇新建村,一家将被搬迁的移民手工织布厂 )

( 淅川县老城镇新建村,一家将被搬迁的移民手工织布厂 )

老城镇中心小学的旁边高高竖立着172米水位线的牌子,丹江口大坝加高后,水位线牌以南的地区将被淹没,距离镇上最近的新建村也在淹没区中。这个成立了只有几十年的村庄连接着淅川县的过去和现在。1961年淅川县城被丹江口水库淹没,县城迁往他处,城关居民支援青海、迁往邓县或者远走湖北,四关、四街只留下500多人集中组成了新建村。年代久远,村里许多人并没有身为县城人的生活记忆和经历,但是优越感却始终存在。村民彭迎久带着本刊记者去看他家低矮的平房,他告诉本刊记者,这些砖全是从老城南街的家里拆来的。8月21日,新建村的大部分村民将迁往1000里外的新乡原阳县。曾经是城里人的村民们对移民新村的地理位置极为敏感,已经去勘查过地形的彭迎久描述,新村距离原新公路2公里、福宁集5公里、原阳县城9公里、新乡市23公里。这个位置村民们并不满意,几个女人拉着本刊记者说,不想做饭的时候她们就去镇上买回来吃,到了新村买东西不方便。两次移民越搬越远,从城里搬到了地道的乡下,她们接受不了。

比地理位置改变更重要的是土地的变化。城关居民外迁后给留守的新建村民留下的是老城盆地一眼望不到尽头的消落地,除了包产到户的土地外,每年水退后还有肥沃的消落地耕种。彭迎久家就有40亩的土地正在耕种。他告诉本刊记者,本来80年代他是有机会去县城上班的,但是家里土地太多了,收入好于上班工资,因此,只去了几天就回来继续当农民。“我们的土很漂亮,不上肥料的情况下,玉米亩产1200斤,小麦亩产750斤,如果施肥可以达到上千斤。”彭迎久家日常的生活节奏是他每年种上庄稼后就外出打工,不用施肥也不用浇水,全部靠天吃饭,收获季节有割麦机和剥谷机代替人工,每年不费什么精力就有一笔不小的收入。可是,第一批去新乡勘查的人带回的土让村民们很失望:“他们土里的砂太多了,我们又没有种这种地的经验,一人一亩四分地养活不了人。”搬到新乡之后,新建村更多的人需要依靠外出打工来维持生计。

( 丹江口大坝的加高工程接近尾声 )

( 丹江口大坝的加高工程接近尾声 )

与常年守在村里种地,对未来迷茫和恐慌的那些村民不同,到处跑的彭迎久很快就接受了现实,与其在现在和将来间计较得失不如考虑一下如何应对。彭迎久盘算的是,儿子搬迁之后就念初三,接踵而至的高中和大学学费是这个家庭未来几年最大的支出。失去了40亩地的稳定收入,家庭经济来源主要依靠他打工所得了。2008年5月份他参加了移民扶持项目,这个项目可以免费学习电脑、电焊和缝纫,让移民们学有一技之长以备谋生。彭迎久选择学习电焊,学成后在南京的京沪高速工地上找到了一份每月工资2200元的工作,后来又辗转到了北京修路,从原来建筑工地上的小工转为路桥工地上的技术工种。彭迎久对自己挺满意,他告诉本刊记者,搬家之后他得马上回工地去,“老板已经打电话催了几次了”。

谋划未来的时候,千里之外的移民新村也在同步建设着,新建村村民们对自己的新房工程很仔细。“我们的村支书从最开始就带着干部和懂建筑的人在那边监工,10个人一班,每月轮换一次。”彭迎久说他是去年腊月初二动身去监督打地基,“地基下得很漂亮,能抗7级到8级地震”。而施工中的偏差,村里懂建筑的人马上就跟施工队沟通、纠正。看着新村建起,彭迎久很有成就感,他手机里存了新房从外观到下水道的所有照片,一一给本刊记者讲解。关于村民们梁和墙有缝隙的疑问,也从框架结构房屋的施工方法角度给予专业的解答。10天前,村支书又带了一批人到新村监督房屋粉刷和铺设水电去了。

( 淅川县香花镇槐道沟村村民腾空家里的东西等待搬迁 )

( 淅川县香花镇槐道沟村村民腾空家里的东西等待搬迁 )

留守在家的村民们也都忙着收拾家当。彭迎久家专门腾出了一个小屋放着大大小小的包袱,院子里种的树也都被砍下来便宜卖掉。现在的家里几乎没有像样家具,新乡那边又是人生地不熟,彭迎久就在镇上的家具厂定做了床和组合柜,茶几、沙发则打算安顿好之后在当地添置。彭迎久告诉本刊记者,搬家前一周他们就打算先搬出来搭个临时窝棚住,旧房的砖不用再随主人迁移一次了,房梁却是好木材,他要拆了带过去做家具。讲到这里,彭迎久的妻子才从地理位置偏僻和失去40亩良田的悲痛中转移到对新家兴致勃勃的憧憬上,未来对她来说是喜忧参半。让彭迎久有些不舍的是大家族的分离。1961年的移民之后,彭迎久的几个堂哥响应号召去支援边疆,辗转到了新疆后在十几年前与河南老家失去了联系,而这次移民中他的5个姐姐并不在迁移的行列里。“搬家之前每年她们都要来娘家吃一次饭,我们家的亲戚也要来看看,以后离得太远,我又在外打工,一年都见不上一次了。”彭迎久说。

压力与矛盾

( 丹江口水库边,淅川县香花镇刘楼村的村民为12岁生日的男孩举行“开锁子”仪式 )

( 丹江口水库边,淅川县香花镇刘楼村的村民为12岁生日的男孩举行“开锁子”仪式 )

如果不是因为下大雨,香花镇槐道沟村原定是在7月17日迁往邻近的邓县。本刊记者赶到槐道沟村的时候,一些准备迁移的村民已经自己推倒了房屋,阖家挤在临时搭建的窝棚里。邓县路途不远,有私家车的村民已经提前搬走一部分了,7月17日的搬迁更像一个拜别故土的出发仪式。邻近中午,香花镇的镇长张光东、“人大”主席马俊宏来到村支书曾宪中家,既是为他送行,又是做集体搬迁前最后的嘱咐。张光东一再强调,工作要细致,照顾和安抚好村民。张光东举起送行的啤酒罐时,40多岁的曾宪中当着本刊记者的面差点哭出来,从他2008年当上村支书后,主要的工作就是准备村里移民,这其中的压力外人很难体会。

2009年“两会”期间,河南省针对国务院南水北调办公室提出的中线工程2014年通水的目标,提出了移民搬迁“四年任务、两年完成”。根据河南省移民干部公开的资料,三峡工程中30万农村移民一共搬了17年、小浪底工程中,河南、山西两省20万人搬了13年,而这次中线工程淅川县16.2万人要在两年内安置在6个省所辖的25个县中,难度和强度前所未有。张光东镇长告诉本刊记者,香花镇移民2.8万人,占全镇人口的一半。“香花镇的水面面积占河南省的一半以上,水位每下降1米,全镇就多了1万亩消落地供村民耕种,移民依靠最为传统的种地、畜牧、养殖就能有很大收益,在外打工的并不多。”迁离香花镇就意味着改变收入结构,要让他们同意搬迁,任务落在了最基层的干部身上。马俊宏告诉本刊记者,一位移民因为有一条捕鱼船不舍得搬迁,光为了做通他的工作,就先后找了他的63个亲戚朋友。

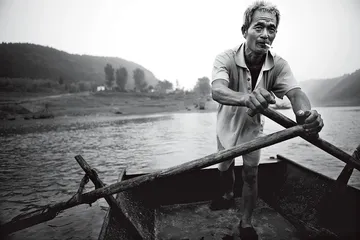

( 仓房镇东沟村村民多靠打渔为生 )

( 仓房镇东沟村村民多靠打渔为生 )

即便同意搬迁的人里,问题还是层出不穷。国家的房屋补偿和各项货币补偿都是按照每户人家的人口给予的,为了在移民搬迁中获得更多补偿,也有人想出了短时间里增加人口的主意。曾宪中处理了好几件这样的事情,每一件由他详细讲出来,都是一个农村家庭几十年家庭变迁史,涉及的人盘根错节、纠缠不清。关系最简单的家庭的做法是,出嫁的女儿办了离婚要把户口迁回来。还有人要把送给别人抚养多年的孩子,或者再婚配偶带来,并且已经成家立业的孩子也要计算在内的。“你要是同意了一个人,其他人也会想出办法来。你要是坚持原则,移民之后没亲戚也没朋友了。”

因为许多村子都是搬走一部分、留下一部分,在移民之前,村里累积多年的矛盾和债务也到了集中清算的时刻。曾宪中告诉本刊记者,村里1990到1992年通电的时候,一些人家负责招待工程队吃饭,现在他们跟村里要20年前的工程队生活费。牵扯范围更广的债务是1995年村里集资建小学每家出了1300元,当时说好这些钱逐年用充当农业税的形式来还,但是2004年取消了农业税,剩余的钱这次村民也要村委会返还。能够看得见的矛盾是曾宪中的邻居家对新房的位置不满意,相同的户型别人家都在十字路口,他家兄弟俩的房子却在一排房子的末尾。十字路口的好处是可以形成村里的一条小商业街将来做些生意,他们认为这是房子盖错了的缘故,要村里和乡里解决,否则就不搬走。

已经搬入移民新村的那部分也没有如释重负,如果要做到“搬得出、稳得住”,也还有大量的工作要做。九重镇的张冲村距离陶岔渠首只有3里地,跟其他远赴异乡的村子比,他们幸运得多,移民新村就在本镇上,距离镇中心还比老村更近了些,交通方便。10天前他们搬进了新村,而7月16日晚上本刊记者去采访时看到,新村里吵成了一团。村民们对新房不满意,现在的排雨管设计成伸出外墙一小节,这几天雨水大,积水就从高处直泻下来溅到路人身上。他们理想中的排雨管应该是顺墙而下的那种。更让人无法容忍的是连日下雨,不少村民的新房漏雨了,粉刷一新的房顶湿了一大片。几个村民找到村支书张吉芳家,张吉芳的答复是工程队会给维修。但是村民们下午已经找了一圈,移民指挥部已经撤离,工程队的人也不见踪影。说了半天,张吉芳带着这几个村民开始参观自家房子不尽如人意的地方,双方在这里找到了共鸣,村民的意见才渐渐平息,可是最后,关于漏雨也没商量出解决的方法。

除了房子,等待张吉芳去处理的问题都排成了队。已经被推成废墟的老村里,67岁的五保户邹清杰还在坚守,按照规定他应该住进养老院。可是单身了一辈子的邹清杰告诉本刊记者,他喜欢清静,既不愿意跟哥哥一家住在一起,更不想去养老院。他身体很硬朗,种着两亩地,吃喝都不成问题,虽然已经停电了,但是对他生活的影响并不大。村里有好几个五保户,他们都不想去养老院,这样的情况怎么解决还没有头绪。在老村的时候因为宅基地大,村民们的垃圾都是在自己家院子里处理的,做成肥料浇地。新村更像城里的居民小区,村民们都把刚搬完家的大量垃圾扔在院墙外,可是也都对新村里到处是垃圾的情况不满意。没有城里小区那样的物业公司,也没有村民自己组建的垃圾清洁队伍,村民们就站在遍地垃圾的路旁抱怨着。村委会旁边设计了一个便民超市,好多村民都想做这个生意,最后由谁经营也需要张吉芳拿出方案来。移民新村里新的生活方式需要适应,新的秩序也有待建立。■

(实习生鲍成茸对本文亦有贡献) 南水北调中线工程村庄南水北调迁移中线工程三农农民现状移民