画家吴冠中:一半激荡,一半孤独

作者:曾焱

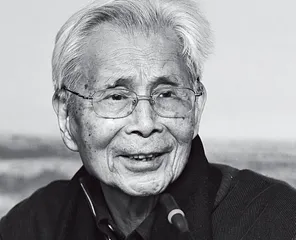

( 吴冠中 )

最后的告别

2009年1月15日,上海美术馆揭幕《我负丹青——吴冠中捐赠作品展》。各样活动结束后天色已晚,观众也散去。中国艺术研究院研究员水天中告诉本刊记者,他和妻子徐虹当时从楼上喝完茶下来,顺路又进了展厅,却见吴冠中先生独自站在厅里,一张一张地看画,认真得好像从未见过。吴冠中先生对水天中说,这次之后,怕是再也见不到这些画了。偌大的展厅,就吴先生一人,现在回想起这个场景,水天中觉得,吴先生那时恐怕已经在和自己的画作一生做告别。

2010年3月17日,吴冠中参加了在中国美术馆举行的“乔十光漆画艺术回顾展”,这是馆长范迪安最后一次见到他出席公开活动。“17日那天他来得很早,我到展厅的时候9点不到,他已经快看完了。吴先生的神色显得比往常疲惫,送他到车前的时候,他嘱我找时间去家里坐坐,好好聊聊。没想到那就是最后一面,6月25日深夜就是吴先生去世的消息。”范迪安告诉本刊,中国美术馆正在筹备7月7日开幕的“吴冠中作品回顾展”,除了画作,还从吴家借来了他平时用的调色板、画具和一部分手稿,希望能让观众感受到吴冠中先生的艺术气息。

上海美术馆执行馆长李磊总想起吴先生逆光而坐的样子,他告诉本刊记者:“每次去家中拜访,他都喜欢这样靠窗坐下和我们说话。”2005年9月上海美术馆举办“吴冠中艺术回顾展”,李磊去火车站接吴先生,记得“他穿了一件红色夹克,指着衣服跟我们开玩笑:平生第一次做这么大展览,特意穿了件红衣服。那次展后,他向上海美术馆捐赠了6件作品。2008年初,吴先生又打来电话,说想跟我商量一些事情。我们到北京后,他把在新加坡工作的长子吴可雨和小儿子吴已丁都叫回家,拿出一张清单,上面66件作品都是准备捐给上海美术馆的。吴先生那天说的话我记得特别清楚,他说,自己年纪大了,现在要考虑身后事了,有两件事必须完成:第一是把想说的话说完,说真话会得罪人,但他年纪这么大了,没有什么顾忌。第二是一生孜孜以求寻找艺术真理,画了很多画,自己认为是有一些成就的。以前为了做展览卖掉过一些画,但还留了许多自己喜欢的作品,一直不舍得卖,‘她们都是我的女儿,我要为女儿找个好的归宿’。后来有人说吴先生捐画是作秀,这种人的胸怀实在太小了。吴先生做这件事情基于两点:一是自信,他相信自己的艺术是好的艺术,所以敢说它们属于人民。再就是无私,他认为自己一生的艺术道路始终和民族、国家的命运联系在一起,作品不是家庭财产,做出捐赠决定时甚至没有和3个孩子讨论过。3次共捐赠87件,这是吴先生给国家和人民的馈赠,只不过选择了上海和上海美术馆”。

清华大学美术学院原副院长卢新华,在吴冠中退休后一直代表学院帮他处理生活和社会事务。2010年7月1日早上4点20分,他和其他7名学生一起,随同家属到北京医院向先生的遗体作了最后告别,然后在一片静寂中送往八宝山火化,没有打搅任何人。“吴先生去世后,李政道先生给我打来电话。他说,得知消息的两个小时前他正在无锡做一场报告,在回程的车上,他脑子里不知为何显现了一下吴先生的样子,他赶忙打听吴先生最近怎样,别人跟他说好像身体不太好。”卢新华告诉本刊,李政道和吴冠中相识,缘于1987年以来的国际科学学术会议每年都要邀请中国艺术家根据科学主题作画。吴冠中分别为1995年和1996年两次会议作画,以《对称乎,未必,且看柳与影》表现“镜像对称与微小不对称”,又以一幅《流光》来诠释“复杂性与简单性”的意境,李政道观画后深感与吴冠中心意相通,称他为“天地之艺的探寻者”。

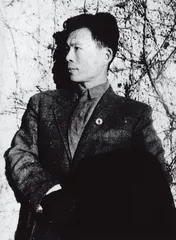

( 1947年,吴冠中在巴黎留影 )

( 1947年,吴冠中在巴黎留影 )

东寻西找

吴冠中在法国留学时期有3位老友——朱德群、熊秉明和赵无极,现在都是20世纪中国绘画史上绕不过去的名字。那3位家境都优渥,据说赵无极当年从重庆去巴黎时身携3万美元巨款。唯吴先生出身农家,身上始终有一种不同于其他几位老友的执拗和沉重,深爱凡高并崇拜鲁迅。

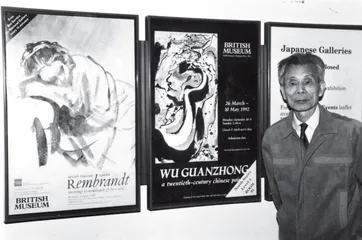

( 1992年,吴冠中在大英博物馆个展海报前留影 )

( 1992年,吴冠中在大英博物馆个展海报前留影 )

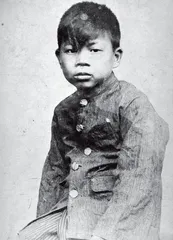

吴冠中生于中国现代史上具有别样意义的1919年,那是“五四”新文化激荡中国百年的开场,这样的开场也似乎在他身上留下终身印记。1936年他弃学工科转入杭州国立艺专时,西方绘画已经随同西方文化在中国落地。吴冠中在自传中写,老师里面留洋回来的有林风眠、吴大羽、常书鸿,学校图书馆里有凡高、高更、马蒂斯和毕加索的画册,“从授课方式和教学观点的角度看,当时的杭州艺专近乎是法国美术院校的中国分校……”不过吴冠中不只是对林风眠的艺术崇拜之至,也敬重教习国画的大师潘天寿,一年后他从西画系转入国画系,后来又重回西画系。在中西之间这样的进退往来,后来一生都延续在吴冠中的绘画生涯中,成就他的不泯于众,也时招非议。

1937年杭州被日本军队攻陷,吴冠中随校内迁,于颠沛中完成学业,毕业后在重庆大学建筑系找到教职,直到1946年考取去法国学习的奖学金。水天中向本刊记者介绍,在抗战之前,国民政府教育部公派法国学美术的先后有过徐悲鸿、吴作人、常书鸿、吕斯百等人,另外还有自费的常玉和庞薰琹。抗战胜利后,1946年教育部重开公费留学选拔,同时也恢复了自费留学,即国民政府不给经费,给些补助。吴冠中应该是两种考试都参加了,并且都取得了最优成绩——2006年2月,他参加公费留法考试的美术史试卷在南京发现,当年被陈之佛先生用毛笔抄录并批注为“三五年官费留学考试美术史最优试卷”。水天中说:“他们那一批有三个美术公费名额,另外两人是刘文清和王熙民。王熙民后来怎样我不清楚,刘文清新中国成立后也回了国,在兰州西北师大艺术系教授油画,‘文革’期间受到打击致精神错乱,不久就去世了。吴冠中跟我说过刘文清得病后的惨状:他满大街捡拾破烂堆到自己房里,临死时住处臭得进不去人。”

( 80年代,吴冠中在故乡写生 )

( 80年代,吴冠中在故乡写生 )

吴冠中到法国后进入巴黎国立高等美术学院的苏佛尔皮画室。老友熊秉明半世纪后捉笔回忆:有一个时期,他们同住在巴黎大学城的比利时馆,吴冠中每星期日背了画具出外写生,傍晚回来和好友兴致勃勃地一同议论新作的得失。他夜读凡高的《致弟信札》,在打动自己的句子下面画了粗而长的红杠杠。3年后,吴冠中就用这样的句子来解释他为什么不愿意接受苏佛尔皮教授给予他延长公费留学的建议而最终选择了回国——凡高说:“你是麦子,你的位置是麦田……不要在巴黎的人行道上浪费你的生命吧!”杭州艺专的同窗朱德群和赵无极选择留在了法国,半个世纪后他们先后都成为法兰西学院美术院的院士,用吴冠中的话来说是“在法兰西的土壤上开出了自己的花”。

1950年吴冠中回国,却将近30年都没在他自己的土壤上开出花来。在通行主题性绘画的年代,他改画风景画,又从中央美院被赶到清华大学建筑系教技法,最终到了中央工艺美院。他前半生的东寻西找,将要等到20世纪80年代才终得“开花”。

( 小学时代的吴冠中 )

( 小学时代的吴冠中 )

心中积郁未吐尽

“吴冠中和20世纪中国文化环境的关系是既亲和又冲突。”水光中对本刊记者说,“评价吴冠中,不能光看他的绘画作品,要评价一种异于习规的艺术态度和人生态度。近30年来,中国艺术家之中引发议论最多的就是吴冠中。我们把眼光放远一点就会看到,在近现代中国艺术史上,像吴冠中这样不断引发争论的艺术家也为数不多。”

( 《画中人》(1995年) )

( 《画中人》(1995年) )

美术评论家邵大箴和吴冠中在上世纪70年代就相熟,见过他的“异与习规”。他向本刊回忆:吴冠中的妻子朱碧琴在美术研究所资料室工作,当时和中央美院属一单位,他妻子奚静之又和吴冠中是中央工艺美院的同事。1970年,两个学院的教职工分别被下放到河北郊县的解放军驻地接受“再教育”,两个家庭无可奈何地被分隔在了两处,美院驻陈村,吴冠中他们在李村,相距大约10里地。“节假日允许探亲,通常是头一周他和我妻子结伴来陈村,隔周就是我和朱碧琴跑到李村去。分开的时候,总要送到两个村子中间的地方,吴先生称那里作‘十里长亭’,后来他在自传中也说到这段。到1972年时,连队里面的气氛宽松了些,每周有一两天允许搞创作,立刻就见吴冠中用老乡的高把粪筐做了画架,拿块小黑板当画板,四处画画去了。‘粪筐画家’就是这么叫起来的,后来有不少人仿效他,就变成了‘粪筐画派’。”

1978年春,吴冠中在中央工艺美院举办了1950年回国后的首次画展——“吴冠中作品展”。说是画展,其实就在老教学楼三层的一间教室里,挂了三四十幅作品。又是巧合,中国美术馆此时正在举办“法国19世纪农村风景画展”,这是“文革”后进入中国的第一个西方画展,当年于美术界是重大事件,几乎全国艺术青年都来北京排队看展,如朝圣一般。“文革”刚结束,美术界和文学界一样全在饥渴中,听说哪里有展,全都扑过去,中央美院和中央工艺美院平时就是被关注的地方,加上从法国画展那边过来很多外地来的观众,吴冠中教室里的展览很成功,他的名字很快被传开了。画家华君武听说后也去看展,评价吴冠中的画是中国的风景油画。关于这件事,北京翰海拍卖公司油画部主管柴宁也告诉本刊记者:“吴先生跟我讲过,他特别感谢的一个人是华君武先生。老先生是从延安过来的画家,艺术观点和吴先生本来是有差异的,但他觉得吴冠中画得好,推荐他到中国美术馆去办个展,这就是1979年的‘吴冠中绘画展’。”2005年柴宁策划出版了《吴冠中全集》,那两年在吴先生身边听了不少故事。

( 《水上人家》(1980年) )

( 《水上人家》(1980年) )

在中国美术馆举办画展一个月后,1979年5月,吴冠中又在《美术》杂志上以一篇《绘画的形式美问题》以及随后的《关于抽象美》引发了大论战。他的论战对手非常强大,包括中央美院、浙江美院的同行以及美术界权威理论人士,浙江美院更是以“文艺理论学习小组”的名义写文章批驳。邵大箴告诉本刊记者,70年代末和80年代初正是美术界思想解放的开始。差不多在吴冠中提出形式美的同时期,他和一些人也在《美术》杂志上提出人体艺术问题,以及不要机械地把写实主义理解成现实主义。尽管有争论和批评,但总的来说气氛宽松了很多,心里并不那么害怕。“吴先生提出的观点虽然从哲学意义上看不很严谨,但直接针对长期统治美术界的题材决定论,对于解放艺术家的观念和探索新艺术道路形成了极大冲击。他就是这样,说法过激,目的就是刺激他人。多年后吴先生又发表‘笔墨等于零’的观点,我对他说,文章读了感觉是好的,但以‘笔墨等于零’为标题不合适。他回答我说,不这样提,能让人注意吗?”

那两年,也许是日渐宽松的思想环境让吴冠中不再像前30年那样遮掩自己的性情,有心无意地,他不断成为事件的中心,连湖南一次偶然的写生旅行,也能让他名扬全国。原湖南省美协副主席邓平祥向本刊回忆当年陪同吴冠中的张家界之行:“1979年秋天,吴先生到湖南来为人民大会堂湖南厅的巨幅湘绣《韶山》作画稿。当时我是湖南美协的一名创作干部,被省文联领导指定接待这位北京来的画家。工作完成后,他提出想去沈从文笔下的湘西看看,画风景。张家界根本不是我们的目的地,我完全不知道有这么个地方。我们准备返回长沙时路过大庸县(当时尚未改名张家界),接待我们的县委书记提到张家界,建议吴先生去看看。他本来不想去,经不住再三邀请,答应途中拐进去看一眼,不好就继续赶路。当我们的车转过一座山头,像大幕突然拉开,景色大变。吴先生一下就激动起来,他第一个拉开车门冲了下去,当时就表示晚上不走了,要留下来画画。那时候张家界条件很艰苦,招待所都没有,只有当地林场有两间客房。我们住了两晚,吴先生画了5张画。他想画大画,但找不到大画板,林场派人把一扇又厚又重的门案卸了下来,由4个工人一路抬着跟我们走。第二天晚上,吴先生告诉我他写了一篇文章,要寄给向他约稿的北京报纸。回到长沙后,我征得吴先生同意,把文章抄了一稿送到《湖南日报》,刊登在元月一日的副刊版上。”邓平祥说,他觉得吴先生是他接待过的所有画家里最没有架子的,60岁了,吃苦耐劳的程度甚于当年只有30出头的他,“一路上,只要画起画来,他不吃中餐,连水也不喝,真就像一个艺术的苦行僧”。

( 《太湖鹅群》(1974年) )

( 《太湖鹅群》(1974年) )

1985年4月,中国艺术研究院美术研究所和安徽美协在安徽泾县举办“油画艺术研讨会”。水天中告诉本刊记者,这就是中国油画界著名的“黄山会议”,讨论主题是关于西方绘画进入中国以后的文化环境,这正好是吴冠中有切身体会的地方,多年来又有很多意见不能充分表述。根据吴冠中年表里的记录,他在发言中提出,这次会议是中国油画家的“泾县起义”。又是令人闻之一凛的吴氏表述方式。水天中说,中国的美术批评历来有两大特点:老传统是毛泽东思想,新潮流是从西方翻译观点。而吴先生都不是,他总是以最直接、个性的方式表达出来,迫使他的论战方也必须尖锐和直接。到1997年那场关于“笔墨等于零”的论辩开始,10个画家约有5个参与了进来,最后从美术现象提升到了一个文化和社会现象。

邵大箴告诉本刊记者,1985年他担任《美术》杂志主编后,和吴冠中常有往来。“90年代中期,我和吴先生为西安的一个油画展担任评委。那个画展并不重要,规模也不大,却请来不少名人做评委,记得画家有周韶华和刘国松。在去吃午饭的路上,我和吴先生边走边聊,我问了他一个问题:20世纪有没有大师?他说有,有‘一个半’——一个是林风眠,半个是李可染。这话后来被人传成了他说‘半个是吴冠中’,那真是误传。吴先生后来写过关于李可染绘画艺术的评论文章,他认为李可染在艺术形式上‘狠’,所以能打动人,这种表述真是非常直接和强烈。”在邵大箴的印象里,吴冠中谈论艺术问题的时候总是相当自信,但并非不虚心。他们两人多次一起参加评选全国美展的油画作品,吴冠中的看法经常和其他评委很不一样,他觉得哪张画好,总是激动得不得了,其他评委却觉得不怎么样,然后举手时就否决了他的意见。否就否了,他也不在乎,下次照样激动。

( 《五台山佛光寺唐塑》(1954年) )

因为从事现代艺术史研究,水天中曾拜访过北京、上海和浙江的很多老画家。“我和李可染先生就相谈过多次,老先生忠厚而不事张扬,给人感觉是他全神贯注于作画。相形之下,吴冠中与其他画家很不一样,他把大部分心思放到关注文化和艺术的发展方向上,并且总有敏锐的看法。他的学生、北京画院画家王怀庆经常劝他,你别那么激动,那事你管不着,他听不进去。前两三年他还跟我说,自己睡不着觉,想的事太多。有一次我们见面,他问我多大了,我说70了,他说那你还有时间。他说的不是还能活多久,是做事的时间。吴先生曾跟我说,当你的思想还没有老,身体却老了,真是极大的痛苦。”水天中说。

水天中告诉本刊记者:“网上有人说吴冠中善于控制画价和经营自己,1991年那次撕画也是市场行为。其实吴先生刚好不是这样的人,很多应对方式他只是出于性情和本能。1995年10月,香港艺术馆举办20世纪中国绘画展,其中两个并列专题展是‘澄怀古道——黄宾虹’和‘叛逆的师承——吴冠中’。吴先生很高兴,觉得把他和他尊敬的黄宾虹一起办展,是对他艺术的充分肯定。他向香港艺术馆推荐我为画展写文章,并告诉我说,他要香港那边把稿费给高点。他又特别嘱我,香港人认不清楚内地手写的简体字,写好后要请人打印出来。我那时家里没电脑,到打印社花5元钱打印了,然后把文章和发票玩笑似的一并寄给了他。吴先生也有意思,他真把5元钱给我寄了来。过一段时间我们碰面了,他还问香港的稿费给了多少钱,听说有2000多元,满意了。还有一次,他喜欢我写的一篇文章,要了去四处投稿。”

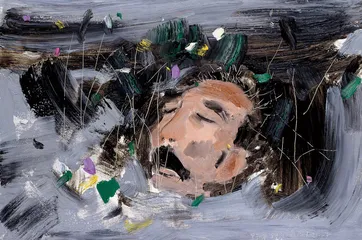

( 《野草》(2008年) )

( 《野草》(2008年) )

2005年,湖南美术出版社启动编纂《吴冠中全集》9册。担任主编的水天中记得,稿样出来后,吴冠中对大家的文章没有提任何意见,说你们愿意怎么写就怎么写,但他对收录进去的画作挑选得很厉害,不满意的画一定要撤掉。柴宁也告诉本刊,吴先生对自己的作品非常在意,送出和卖出的画,每一张都记得,而且都留有图片资料,这一点即便是现在的年轻画家也很少有人做到。后来有人说吴先生故意不认自己的画,柴宁认为以他所了解的吴先生的性情,毫无可能。柴宁说,吴先生一生大约画了4000多件水墨,500多件油画,但由于他筛选严格,这套全集最后只收入2000多件作品。另外吴先生也不太同意“中国画”这个说法,在他参与的出版物里面,他从来不用“中国画”来标注自己的画,都称为“纸本彩墨”或“纸本水墨”。

对每一张作品都在意,自然痛恨假画。吴冠中比其他画家敢拍案而起,于是他又因此做了几回热点人物。1993年到1996年,吴冠中打了3年官司,委托中央工艺美院向上海市中级人民法院起诉拍卖公司假冒他名义出售伪作《毛泽东肖像——炮打司令部,我的一张大字报》,侵犯他的姓名权和名誉权。最终虽然胜诉,老人已感身心疲惫。清华大学美术学院原副院长卢新华向本刊回忆,吴先生当时跟他说,这场官司就我个人来说,可打可不打,但为了艺术市场的纯洁性,必须打。卢新华还提到,某个为吴冠中拍摄的电视专题片在某权威大台播出时,吴先生发现里面展示的画作竟有50%是赝品。1996年胜诉后,吴冠中不单感慨写出文章《黄金万两付官司》,还写给卢新华一纸便笺:“困难重重,暗。真理有路,明。三年回眸,笑人间。”

( 《长江万里图》(油画长卷,局部)是目前吴冠中最高价格画作,作于70年代中期 )

( 《长江万里图》(油画长卷,局部)是目前吴冠中最高价格画作,作于70年代中期 )

孤独的内心风景

范迪安告诉本刊记者,不知道是不是巧合,吴冠中在中国美术馆举办的三次大展,都落在了三个不同一般的年份,冥冥中决定了吴冠中于20世纪中国绘画的历史性。“1979年中国改革开放初期,‘吴冠中绘画作品展’在中国美术馆举行,他的画作为整个画坛的思想解放和艺术创新提供了一次展示。1999年世纪之交,由文化部主办的‘吴冠中艺术展’及研讨会进一步探讨了百年中国美术的境遇和中西融合问题。2009年共和国诞辰60周年,也是吴先生本人回国60年,国内外五大公立美术馆联合举办‘吴冠中捐赠作品展’,展出他一生160件重要作品,这是画家最后的馈赠。”

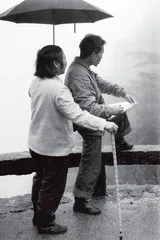

( 1983年,吴冠中夫妇黄山雨中写生 )

( 1983年,吴冠中夫妇黄山雨中写生 )

但近年吴冠中多次把自己的作品捐赠给国内外公共美术馆,中国美术馆都在比较靠后的位置。2008年,范迪安有一次去看望吴冠中的时候,吴先生向他提出了一个问题,范迪安说他心里隐隐有感但还是始料不及:“吴先生说:北京会有人喜欢我的作品吗?我知道,他说的这个北京,是指美术界的某些观点和某些关系。吴先生心中有一种深刻的孤独感,他一直觉得他的艺术与主流相隔。他更多关注到艺术本身,没有及时追赶形势,即我们通常讲的那种主题性绘画。”

“中西融合是20世纪中国文化绕不过去的命题,从独善其身到不得不与人相遇,这种碰撞和激荡是宿命的。齐白石、黄宾虹等大家,他们在学术上要超越的对象主要是前人,相对来说探索过程比较从容、淡定。吴冠中向往超越的,是文化上的他者,这就导致他的奋斗有更加激越的色彩,有时甚至是偏激的。”在范迪安的印象里,吴先生和人谈话时总是神情专注、俯身向前的样子。“有一次,吴先生和我聊到中西融合的目的是什么,‘是为了达到高峰和不断超越高峰’。他说,在历史上西方艺术有过高峰,中国艺术也有过高峰,所以现在谈中西融合不是做低层次的嫁接,站在高峰上,才能进行高水平的对话。”

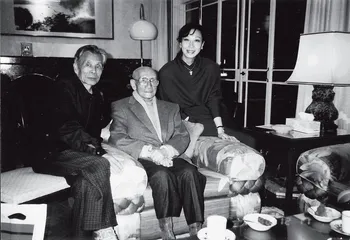

( 1990年,吴冠中(左)与林风眠合影,右为林风眠义女冯叶 )

( 1990年,吴冠中(左)与林风眠合影,右为林风眠义女冯叶 )

1988年,吴冠中受日本东京西武百货店社长山崎光雄邀请到巴黎画一批风景画,停留一月。他在记述此行的《巴黎札记》中写道:“近代东方画家最早在巴黎扬名的大概是30年代日本画家藤田嗣治,他以纤细的线画东方情味,我在学生时代看他的画就很不喜欢。……我想,生活在日本本土的画家比他强得很多,艺术家不必都要巴黎颁发证书。”在20世纪中国美术史上那些令人瞩目的名字中,对中国传统绘画进行内省和开拓的大师如齐白石、黄宾虹、潘天寿、张大千、傅抱石、李可染,提倡中西融合的如徐悲鸿、林风眠、高剑父,他们都早已经离开,唯有吴冠中,带着还没有找到答案的20世纪文化命题,在面临全球化文化命题的21世纪里继续前辈和同辈的探求,愈显一份孤独。

“我认为,吴先生是在意西方评价的,但他在意的是能够更宽广地进行对话,而不是以西方评价为目标。这是两回事。”范迪安告诉本刊。如果说在70年代,吴冠中对朱德群和赵无极在法国取得的成就还有非常强烈的对比感受,等八九十年代再见,他已经没有太多自愧,他觉得他们在不同的道路上,达到了不同的高度。水光中说,他们三个人都是林风眠的学生,但对中国文化抱持的态度是不一样的。“赵无极认为自己是法兰西文化培育出来的,朱德群把中国绘画和诗词看做自己艺术的基础,吴冠中的看法是‘风筝不断线’。”1981年,他画出了《高唱遗址》、《交河故城》和《双燕》等多幅代表作。1983年,他在《文艺研究》上撰文阐述“风筝不断线”:“从生活中来的素材和感受,被作者用减法、除法或别的法,抽象成了某一艺术形式,但仍须有一线联系着作品与生活中的源头,风筝不断线,不断线才能把握观众与作品的交流。”水天中说,以西方艺术的观念来改造中国绘画,这是吴冠中的出发点。对他的探索,美术界有不同的评价,有人认为他把最可贵的传统抛弃了。现在有这样一种说法:一般国画家认为,吴冠中的油画好过水墨。但一般搞理论批评的人认为,吴冠中在水墨上的创新将来会在美术史上更有价值。这都需要等待历史来评判。

英国艺术史专家迈克尔·苏立文,年长吴冠中两岁。2010年4月初他在接受本刊采访时说,每来中国,他都要和吴冠中相约叙谈。对吴冠中式的追寻,苏立文曾撰文做过他所理解的一种描述:“为何吴冠中感到有教育他人的需要?为何他没有如许多艺术家一般不问世事,闭门造车?他所选择的并不是坦途。他在1981年9月给我的一封信中写道:‘我对艺术有真切挚诚的感觉,可是我也爱我自己的人民,然而这两者却常有冲突,这是我极大的悲痛。所以我在工作的同时也与我的悲痛抗争,而不愿背弃我对两者的爱,或向任何一方反目。’”

“他在心里对很多问题有深切的怀疑和追问,导致了一种心理场景的孤独感,应者寥寥。有关吴冠中的史料都摆在那里,但认识并不见得是足够的。人们或许把他的一生看做了一刻。”范迪安这样理解吴冠中的孤独。60年前那个夏天,吴冠中在回国的船上所感受到的孤独感其实穿越他一生,直至2010年6月25日。当年,在那艘船上,31岁的吴冠中在书中空白处写下诗句——“我坐在船尾,/船尾只我一人。/波涛层层叠起,/眼见着向后退去,那遥远处只茫茫一片。……”

艺术苦行僧

与所有去过方庄那套小三居的人一样,上海美术馆执行馆长李磊对吴冠中家里的印象就是简朴,简朴到几乎没有任何装饰。墙上没有一张吴先生自己的画,只挂了两件大熊猫图案的织毯,另有一张印刷品是香港夜景。李磊说,吴冠中对香港有很深的感情,生前画过上百幅的香港。和上海一样,香港也是一个中西文化融合的地方,而且在20世纪90年代,香港艺术馆朱锦鸾博士对吴冠中艺术的认识和阐释,让他很感动,一直记在心里。

卢新华告诉本刊,外人总以为吴先生不好相处,其实他是个随性的人,只是有话就说出来,不喜欢你好他好。每回吴先生打电话给他,多半都是画了好画叫他去看,很少为生活中的琐事麻烦人。现在很多年轻画家都有助手一大堆,吴冠中连保姆都没有,只为照顾生病的老伴请了一个小时工,每天过来做两顿饭。“2003年吴先生被查出肝癌,没有透露消息给外界,但我能感觉到他的心情低落。他对我说:当我的身体不能承受和表达我的思想的时候,这种痛苦是难以忍受的。那次住院前,他把他的学生、清华大学工艺美院前副院长刘巨德和我叫过去,说他的画作不是家庭财产,属于国家和人民,只有房子和工资是孩子们的,让刘巨德和我做个见证。那次我才知道,他只给每个孩子留了一两幅画。”

送吴冠中西行八宝山的时候,卢新华和吴冠中的次子吴有宏坐在一起,吴有宏跟他聊到70年代父亲也曾教过他两年画画,因为当时他是下乡知青,做父亲的一度奢想让儿子依靠绘画专长获得回城机会。那两年,吴有宏记忆特别深的是一次去颐和园西堤写生,回家后得父亲夸奖,追问他是在哪里画的,风景很好。结果呢,第二天一大早,吴冠中自己就背着画板到颐和园西堤去了,一画一整天。在他身边待过一段的人都了解,吴冠中对画可以痴迷至此:如果这天想画画,他可能从早上开始就不喝水,把自己关在画室里,中间不吃饭、不上厕所也不让任何人打搅,至少要画8个小时才出关。

卢新华告诉本刊,吴冠中一辈子都梦想有间大画室,可以让他画大画。住在前海“会贤堂”的时候,房间小到只能放下一张小桌,人说他1975年从油画回归水墨,原因之一是狭小的住所里摆弄不开沉重的油画布。80年代末90年代初,他的画价升高了,吴冠中以15万元在方庄买下那套小三居,但画室还是很小,也就五六平方米。1996年,长子吴可雨为已经77岁的父亲在龙潭湖附近另买了一套大房子,50平方米的客厅做成画室,圆了父亲的梦,吴冠中还在写给老友熊秉明的信中高兴地报告了这个消息。吴冠中在这间画室里面画了10年,很多巨幅油画和大幅丈二匹水墨画都是在那里画出来的。

卢新华说,1998年吴冠中去巴黎参加“中央工艺美术学院教师作品展”,在飞机上他兴致很好,要了一瓶红酒,边喝边向他讲述自己和巴黎老友间的一些旧事,感喟命运神奇。据他说,大约在70年代末80年代初,因为《香港美术家》杂志传递的一封信,他和赵无极一时心生芥蒂。1981年冬天,他以中国美术家代表团团长身份赴尼日利亚、塞拉利昂和马里访问,途经巴黎时约了朱德群和熊秉明相见,但没有去找赵无极。也是命运使然,他们三人同去一家中国餐馆吃饭时,却在那里碰到了赵无极,大家两桌并一桌,握手言欢。从20世纪50年代在巴黎分别后,这是唯一和最后一次,四位老友同时在场的聚会。■

(参考书目:《我负丹青——吴冠中自传》,人民文学出版社。《思考的回声——吴冠中艺术研究与评论》,上海人民美术出版社。感谢中国美术馆、上海美术馆和清华美术学院提供图片) 画家一半孤独吴冠中激荡