白日梦与创造力

作者:陈赛(文 / 陈赛)

( 特丽莎·贝尔顿 )

( 特丽莎·贝尔顿 )

梦想家彼得

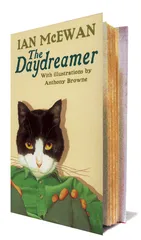

英国作家伊恩·麦克尤恩愿意用大脑来解释人的心理与行为,他写过色情狂综合症,写过亨廷顿式舞蹈症,写过记忆的虚假性,写过脑死亡。在《梦想家彼得》中,麦克尤恩写了一个爱做白日梦的男孩。他少言寡语。夏天的午后,人们总会看见他仰面躺着,嘴里嚼着一根草,盯着天空幻想跟一只老猫交换身体,跟一群复活的洋娃娃作战,用消失膏让父母和妹妹消失掉,像大人一样谈恋爱是什么滋味?在这些白日梦中,彼得学会如何从不同的视角看待世界。在小说里,彼得长大后成了一名发明家,还是个作家,生活幸福。也就是说,一个有创造力的人。

麦克尤恩写《梦想家彼得》的时候,关于白日梦与创造力之间的关系刚刚开始进入科学家的视野,但还没有人真正相信。教育专家们让父母警惕孩子的白日梦,他们可能会被吸入某种精神官能症,甚至导致精神分裂。

现在,则有越来越多的科学家相信,在正确的内部与外部条件下,白日梦可以非常具有建设性,它甚至很可能是大脑最有创造力的思维状态之一。

在白日梦里,彼得能用一只猫的眼睛看世界。这种换位思考的能力本身就是创造力的指标之一,它扩大了心理上的距离——越是遥远、抽象的东西,越能激发人思考更多的可能性。

( 乔纳森·斯库勒 )

( 乔纳森·斯库勒 )

美国一个叫丹·琼斯的心理学家考察了很多天才的成长历程,从科学天才如爱因斯坦、达·芬奇,艺术天才如贝多芬、迪斯尼,到理查德·布朗森、彼得·琼斯之类的商业天才,发现他们有一个共同点,就是一辈子花了大量时间在做白日梦。一位得了诺贝尔奖的化学家说,他之所以能获奖,是因为没有一个体面的试管清洗机——他最好的想法和洞见总是在他一边拿着刷子洗试管一边做白日梦的时候出现的。

大脑暗能量

( 伊恩·麦克尤恩的作品《梦想家彼得》 )

( 伊恩·麦克尤恩的作品《梦想家彼得》 )

乔纳森·斯库勒(Jonathan Schooler)是一个爱做白日梦的学者。他在加州大学圣塔巴巴拉分校教心理学,研究意识的本质。他尤其感兴趣的是,人类是如何每时每刻观察和理解自己的体验的,他管这个叫“元意识”。现在,他是世界上研究白日梦领域最重要的专家之一,许多关于白日梦的重要发现都是在他的实验室里完成的。

人为什么会做白日梦?有什么进化学意义上的解释吗?

( 伊恩·麦克尤恩 )

( 伊恩·麦克尤恩 )

“白日梦建立在人类的一种非凡的能力之上——脱离当下的羁绊,将自己投射到一种想象的境况里。若缺乏这种能力,人类将是一种非常乏味局限的生物。”

在接受本刊记者采访时,斯库勒教授这样说。

( 特丽莎·贝尔顿 )

( 特丽莎·贝尔顿 )

斯库勒教授告诉本刊,所谓白日梦,其实是一种精神上的漫游,不仅小孩子会做,大人也一样。当你做一件很熟悉的日常琐事,比如开车、做饭,盯着窗外发呆,或者睡前读一本很无聊的书,或者有人在你面前没完没了地唠叨时,思维很容易就漫游了。根据斯库勒教授的估计,我们一天醒着的时间里,至少有15%到50%的时间在做白日梦,有时候你能意识到,有时候则意识不到。

以前,科学家认为,这种状态下的大脑应该处于一种休眠状态,就像没有信号的电视屏幕一样,它唯一的功能是保证你还活着。但现在他们的一个共识是,大脑从不休息。即使你躺在床上无所事事,感觉脑中一片空白时,前后脑区之间的神经元也在不停地交流信号,这种交流所消耗的能量与你聚精会神地思考一件事情时并不差多少,有时候甚至更大。日益先进的大脑扫描和神经成像技术证明了这一点。

在白日梦中,你不再从外部环境中获取或处理信息,而是转向思维的自我对话。因为没有边界,思维可以滑向任何一个方向,回忆、感觉、想象、探索一些抽象的,或者遥远的问题,或者将自己投射到某种想象的情境中,比如未来。

我们的大脑一空下来,还经常上演情景剧,重新构思各种社会关系的可能性。事实上,我们许多关于道德与情感的决定,都是在这种不知不觉的状态下做出的。

最神奇的是,我们的大脑中真的有一组神经网络,是与白日梦直接相关的。

2001年,华盛顿大学的马可斯·瑞契尔(Marcus Raichle)博士最早发现,人类的大脑皮层有一组被称为“默认模式网络”的关键区域,包括颞叶(处理长期记忆)、额叶(涉及控制、判断、语言、记忆、运动、性行为、社交)、顶叶(处理感知信息)等。在白日梦的状态下,比如一个人无事可做,只是静静地回忆往事时,这些区域非常活跃,并且互相交互。而且,似乎只有在这种时候,这几个大脑区域才是同步工作的。一旦他的思维集中到某个具体任务上时,这个网络则会自动关闭。

马可斯博士向一本神经学专业期刊递交了自己的发现,并提出白日梦才是大脑的“默认状态”,而大部分有意识的行为,比如谈话、工作,都是对默认状态的偏离。当时他的文章被编辑给拒了,因为观点太匪夷所思。

但从此以后,关于“默认模式网络”的研究越来越多。白日梦渐渐被视为大脑的一种“暗能量”,成为脑神经学与心理学研究的热门课题,尤其是当他们发现,“默认模式网络”的破坏与孤独症、精神分裂症、老年痴呆症等多种精神疾病密切相关时。另外,人老了,这个网络似乎也会出问题,协同放电的区域开始变得不协调。

关于“默认模式网络”在大脑神经系统中的确切功能,科学界还没有定论,但有许多有趣的猜想。

有人认为,它可能是大脑的一种热身方式,即利用过去的经验,为即将发生的事情做好预期与评估。这样,当真正的感官指令到达之后,它能反应得更加敏捷。有人认为,它可能在组织大脑不同区域的协同方面具有关键作用,比如一个跑步选手站在跑道上等待枪声响起的一刹那,大脑的各个区域必须协同到位。

另一个可能的答案是,大脑正在毫无关联的知识、经验或想法之间建立新的联系。这些想法在脑中积累多时,通过白日梦,以一种新奇的方式重新连接和联想。

白日梦与“灵光一现”

斯库勒教授告诉本刊记者,2005年,他请一组大学生在电脑上阅读《战争与和平》,并要求他们一旦意识到自己走神,就按一下按钮。结果,45分钟时间里,这些学生平均报告了5.4次走神。

情绪会影响白日梦的频率。一组实验对象在任务开始之前看了一段小病狗的视频,另一组则看了一段喜剧视频,结果第一组的白日梦次数明显多于第二组。

酒精也以一种有趣的方式影响思维漫游。斯库勒教授说,去年,他和同事发表了一篇叫《迷失在伏特加》的论文。同样是《战争与和平》的实验,但这一次,实验对象在读书之前先喝了点伏特加加酸果汁,结果他们报告酒后走神的次数远远少于清醒的时候。但这并不是说,如果你想好好读托翁的著作,应该先痛饮伏特加,而是因为白日梦分两种,一种是有意识的白日梦,一种是无意识的白日梦,酒后走神属于后者。他们没有报告走神,是因为在白日梦中陷得太深,根本没有意识到自己走神了。

FMRI的研究显示,比起有意识的白日梦,人在无意识的白日梦状态下,“默认网络”的活跃程度更高。也就是说,在深度的白日梦中,我们也许能更深刻地思考大局,得到更有价值的洞见,但关键是你得在它消失之前抓住它。

斯库勒教授认为,历史上许多“灵光一现”的伟大时刻都是这么来的,比如牛顿的脑袋被苹果砸到,阿基米德从浴缸里跳出来⋯⋯还有法国数学家庞加莱,为了论证一道数学题,他苦苦思考了整整两个星期。等他终于把数学题放到一边,准备去参加一个学术会议时,刚踏上公车,答案就出现在他的大脑里了。

在斯库勒教授看来,所谓灵感,就是一个人在精神漫游途中突然获得了元意识,意识到自己的大脑正在发生什么。至于为什么会这样,没有人知道。只有我们的大脑知道。

有没有可能把灵光一闪时的脑电波模式和神经回路被激活的状态记录下来呢?美国卓克斯大学的心理学家约翰·库尼奥斯(John Kounios)就做了这样一个实验。他赶在实验对象揭开字谜的瞬间扫描他们的大脑,你能清楚地看到,在大脑找到最终的答案之前,通常在找出答案的8秒甚至更短的时间内,“默认网络”的各个区域出现高频率的神经活动。他们同时也扫描了大脑的另外一种思维模式——依靠逻辑的严密推理,层层推进,最终得到一个答案,结果发现被激活的是大脑后面的视觉皮层。

尽管许多实验都证明,白日梦与创造力之间存在一种正相关关系,但不是所有的白日梦都必然带来灵感的火花。这就是白日梦的矛盾处——我们经常意识不到自己的思维在漫游,因此也无法打断自己的思维漫游,从而及时捕捉住这些火花。

斯库勒教授说:“有一种古老的记忆现象叫‘储蓄学习’(Savings in Learning),就是说,一旦你学过某种知识或者技能,下次再学时就会容易一点。我怀疑无意识的思维漫游就是这样积累记忆痕迹的——尽管这次你可能没捕捉到这个灵感的火花,但它下次再出现时,你就会更容易抓住它。”

斯库勒教授说他酷爱散步。在他看来,最好的触发白日梦的方法就是长时间的散步,路边的风景也会刺激一个人的大脑进入漫游状态。他还设想过这样一种软件,可以装在iPhone或者黑莓里,每隔一段时间就提醒你留意自己在想些什么。如果是有趣的想法,就随时记录下来。长此以往,你就知道自己的大脑真正关心的是什么了。■

无聊是白日梦的温床

——专访英国东安吉利大学研究员特丽莎·贝尔顿

“白日梦能让一个人随时随地用有趣的活动填充自己的空余时间,但这种能力需要实践。太多的孩子从来没有学过。”

特丽莎·贝尔顿(Teresa Belton)博士是英国东安吉利大学教育学院的一位研究员。她对白日梦的兴趣,是从36个孩子和400多个无聊的故事开始的。

几年前,为了研究电视节目对儿童想象力的影响,她请一组小学生写故事,只要是自己想写的故事就行,素材可以来自电视节目、游戏或者真实生活,并鼓励他们尽情想象。但这些孩子交上来400多篇故事,却几乎一律冗长无趣,就像陷入了一种非常死板的思维方式。

到底是什么抑制了他们的想象力?

她在这些孩子中选了36人,观察他们的生活,并做了深入的访问,发现他们缺乏想象力,正是因为“空闲时间”的缺乏——他们的头脑从来没有不被某种活动或感官刺激占据的时候。

一旦他们无聊了,房间里总是有电视机可以打开,那些移动的画面会持续占据他们的思维。孩子的生活在一定程度上被电视“结构化”了,他们很少无聊,也不做白日梦,他们不知道自己的想象力可以是一种自娱自乐的方式。

“白日梦能让一个人随时随地用有趣的活动填充自己的空余时间,但这种能力需要实践。太多的孩子从来没有学过。”贝尔顿博士告诉本刊记者。

数千年来,无聊一直被哲学家认为是一种负面情绪,与倦怠、冷漠、压抑、焦虑、孤独、敌意、空虚等各种心灵疾病联系在一起。因此,所有的教育理念都认为,孩子应该远离“无聊”,他们的头脑应该时刻被喂养,被大人认为有趣或有价值的各种知识占据,否则就是教育的失败。

因为这种信念,学校坚持用各种课程、考试、活动、监督的玩耍来填满孩子任何有可能“胡思乱想”的时间。学校的课程表几乎没有为他们作为一个孩子的独立、自由和想象力留下任何时间或空间。他们总是处于被“喂养”的状态,而没有机会去挖掘自己内心的资源。

反讽的是,这样的教育理念恰恰造成了它自身的“无聊”。在贝尔顿博士看来,今天的孩子对学校生活的普遍厌倦正是成人社会一种偏执的念头所致——谁规定了童年必须是无尽的欢乐呢?

贝尔顿博士认为,应该重新认识“无聊”在学校教育中的角色。作为一种合理的人类情感,它虽然有破坏性的一面,但也是刺激白日梦和创造力的温床。不少孩子在课堂上无心听课时画下的涂鸦和折出的折纸中,就蕴含了非凡的想象力。

70年代,心理学家舒伯特做过一个实验。他设计了一个简单的填字游戏,实验对象很容易就能给出答案。但是,因为他给的答题时间足够长,等那些实验对象完成了最初的答案后,为了打发无聊,他们会在接下去的时间里尝试更有创造力的答案。无聊就像一种必须被释放的状态,它内含了一种张力,能给人施加压力,扩展他们的创造力。

正如心理学家杰罗姆·布鲁诺所说:“无聊是一种毒药,大剂量是对智力的伤害,小剂量却是良好的刺激。”

三联生活周刊:你曾经提到,在适当的内部和外部条件下,无聊可以具有建设性的力量。什么样的条件算是合适的?

特丽莎:内部品质是指,想象力、创造力、好奇心、理解力、专注的能力、持久的能力、积极性、各种体验的记忆,可以被反复阅读的书本、图画、思想,享受简单存在的乐趣的能力、容忍或享受孤独的能力、思维超越当下环境的能力、独立的生活姿态、不依赖于外部刺激占据思维、能理解和享受过程而非只追求成败的心态。外部条件包括:时间和空间的资源,素材(比如纸、木头、布料等),捣乱的可能性(这意味着得到家长或老师的理解和许可)。

三联生活周刊:你有三个孩子,你鼓励他们做白日梦吗?

特丽莎:我相信白日梦是一种很隐私的行为,不是可以交谈的内容,但我鼓励我的孩子开发自己的内心世界。方法有很多。首先,限制他们看电视的时间,他们很小的时候几乎不看电视,长大一点一天也不能超过两个小时,因为我相信入睡和睡醒的时间对于内心生活非常重要,所以早上绝对不准看电视,而到了他们9、10岁的时候,晚上入睡前我会给他们讲故事,这样他们会在自己的时间里带着自己的想法入睡,也许会做一点梦。他们在家的时间里,我从不给他们布置任何作业或娱乐。等他们长大一点,他们会自己上下学,无论一个人,还是与朋友在一起,这对于他们学会独立、拥有自己的思想以及学习社交非常重要。

三联生活周刊:在你对电视和儿童想象力的研究中,你提出,电视更有可能窒息,而不是刺激儿童的想象力。今天互联网对儿童的影响恐怕更甚于电视的影响,你认为它对儿童想象力也同样起到抑制作用吗?

特丽莎:我没有专门研究过互联网对儿童的影响,但我相信它不会比电视好多少。网络上的一切可能参数都是由媒介设定好的。与真实世界的多样性相比,虚拟世界里的一切都很雷同,从外观到内容。它同样将儿童的注意力限制在屏幕上,它的时间是线性的,而不像现实世界里,不同的事情可以同时发生。

从我研究的400多个故事里可以看出,儿童在写故事的时候,首要素材仍然是自己的经历,无论是身体的、情感的、文化的,或者社会的。故事写得是不是有趣,取决于他们能不能在不同的记忆、想法和图像之间建立新的联系。

三联生活周刊:你认为白日梦是一种天生的能力,还是需要后天训练可得?

特丽莎:我想有基因方面的原因,有些人白日梦的能力或倾向天生比较强,但这种能力应该也是可以训练、可以被鼓励的。这意味着,无论孩子,还是大人,不必分分秒秒把自己的大脑塞满,不必总是要表现或者做些什么,不必为自己安静的天性感到不安。相反的,我们应该理解,过程和结果一样重要,存在与做事一样重要,为思维的自由漫游留出时间和空间。

三联生活周刊:你提到,今天的孩子没有时间无聊,也没有时间做白日梦。如果这种判断是正确的,那么学校应该如何应对?

特丽莎:更重要的不是没有时间,而是没有机会。在学校里,他们的大脑被课程和考试塞满了,回到家里,电视、电脑、DVD、iPod总是在一旁守着,随时准备填满他们大脑的空间。

学校可以做的有很多,至少,当一个孩子遥望窗外发呆时,不要急于打断,大加呵斥。应该给孩子们更多做白日梦的时间和机会,在一定程度上鼓励他们精神上的漫游,比如在历史课上,可以让学生花一点时间想象自己身处某个刚刚学过的历史时期,不必写,也不必说,只要想象即可:那个时代是什么样子的,如果自己身在其中会是怎样?历史的某个细节如果改变了,今天的时代将有什么不同?■ 创造力梦想家彼得大脑思维白日梦