兰屿——台湾最后的世外桃源

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

( 雅美人为造好的板舟举行下水仪式(摄于2008年) )

艰难的到达

提起兰屿,台湾人通常会想到3个词:飞鱼,核废料和陈建年。陈建年原本是台东市的一名警察,平时喜欢弹吉他唱歌,1999年出版了一张名为《海洋》的专辑唱片,获得了当年的金曲奖最佳男歌手奖,从此他的长官总是逼他出席各种饭局酒局当场献歌,这让生性沉默寡言的陈建年很不适应。“我不喜欢那些商业演出,演出商总把我宣传成‘打败张学友的人’,于是决定离开那种环境。”陈建年对我说。

陈建年主动申请调到兰屿工作,这个地方以前一直是犯错误警官的发配地,因为它实在是太荒凉了。

兰屿是台湾的第二大离岛,总面积45.7平方公里,比绿岛大3倍。兰屿也是台湾东海岸一侧距离最远的海岛,和台东市相距80公里,坐轮渡要3个多小时。大多数人都受不了海上的颠簸,只好选择飞机。目前只有德安航空公司经营这条航线,所用机型是“多尼尔228”型双螺旋桨飞机,一次只能坐17名乘客。每年的3〜6月是兰屿的飞鱼祭,每天有8班飞机从台东机场出发飞兰屿,但为了照顾本岛居民出行,每班飞机只放出4个座位供游客预订,可谓一票难求。我托陈建年帮我订了张机票,他告诉我,这班飞机经常因为天气原因停飞,却又不自动给误机的乘客补票,所以一定要提早去机场排队。

出发那天是阴天,我一大早赶到台东机场,所幸雨一直没下来,飞机按时升空了。在云层中颠簸了20分钟后,墨蓝色的海面上出现了一座绿色山峰,山势陡峭,山体呈放射状由中心向四周扩散,这是火山岛的典型特征。兰屿机场只有一条狭窄的跑道,一侧靠海,另一侧紧挨着绝壁。后来得知,兰屿机场没有导航系统,飞行员全凭目测,难怪一遇到恶劣天气就不飞了。

( 身着传统服饰的雅美族人 )

( 身着传统服饰的雅美族人 )

陈建年的朋友廖明德开车来接我。他皮肤黝黑,鼻宽唇厚,一脸络腮胡子,壮得像头熊,不知为什么却得了个“黑妞”的外号。黑妞是兰屿岛的原住民雅美族人,在岛上一直住到18岁后去当兵,一当就是22年。因为身体强壮,曾经代表中国台湾队参加过亚洲角力比赛,得过两次亚军。退伍后他回到兰屿开了间民宿,主营浮潜,也就是带游客潜水看珊瑚礁和热带鱼。

车子离开机场,很快就看不到任何建筑物了。兰屿只有一条环岛公路,绕一圈38.45公里。公路的一边是海滩,但不是一般海滨度假胜地都会有的金色沙滩,而是布满了黑色的珊瑚礁。这种珊瑚礁又叫“裙礁”,经过多年的海水侵蚀后其表面变得奇形怪状,但却另有一种荒凉之美。公路的另一边是茂密的植被,间或可以看到被分成小块的农田,种的几乎全都是芋头,分旱芋和水芋两种,是当地人的主食。

( 椰油村 )

( 椰油村 )

“我们这里的土壤不肥,所以特别强调休耕,过去一块地种一次就休好几年。”黑妞对我说。

说话间,一群羊出现在路中间,黑妞只能减慢车速,小心翼翼从旁边绕过去。“兰屿岛没有红绿灯,羊就是我们的红绿灯。”他说。

( 廖明德和兰屿独木舟 )

( 廖明德和兰屿独木舟 )

“为什么这些羊都是放养的呢?难道不怕它们毁坏庄稼吗?”我问。

“我们的祖先认为路是给有脚的生灵准备的,所以宁可牺牲一点庄稼,也要让动物自由行走。”

( 制作飞鱼干的雅美人(摄于2007年) )

又开了一会儿,眼前出现了一个用水泥墩围城的码头,一群人正在卸货。“这就是当年专门为运输核废料建造的码头,现在成了渔民码头。”黑妞说,“他们刚捕飞鱼回来,咱们去看看。”车子开到码头,刚一停稳,一个只穿一条泳裤、肤色黝黑、身材精瘦的渔民就跑过来示意我摇下车窗。

“你是建年的朋友吧?我叫发哥,欢迎欢迎!”

( 雅美人的盔甲 )

( 雅美人的盔甲 )

发哥伸出手要和我握手,突然意识到手上都是水,可又找不到擦手的地方,便把手伸进来在我的裤子上抹了几把,使劲和我握了握手,又跑回自己的卡车,抱了几条飞鱼跑过来,坚持要送给我吃。黑妞推脱不掉只好收下,很快车子里就充满了浓浓的鱼腥味。

兰屿确实很小,上岛后不到一刻钟,飞鱼、核废料和陈建年这“兰屿三要素”就都让我碰到了。

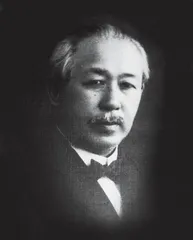

( 日本人类学家鸟居龙藏 )

( 日本人类学家鸟居龙藏 )

海洋民族

黑妞的家在兰屿最东端的野银部落,距离海边不到50米远,站在门口就能清楚听到海浪的声音。我放下行李立即跑去看黑妞杀鱼,杀鱼的目的是为了做飞鱼干,制作过程说起来不复杂,但每一步都是雅美人的祖先传下来的,如宗教仪式一般,一步也不能错。

首先,捕到飞鱼后不能耽搁,必须立刻处理,当天处理不完就必须扔掉。处理时先用清水把飞鱼冲干净,刮鳞,然后从鱼尾巴开始切,下刀处是在鱼的背部,而不是腹部。把鱼切成两半后先把内脏清理出来,单独放在盆里准备煮汤,然后在厚的那一半背部切三刀,薄的那一半的腹部切两刀,最后再用盐涂抹一遍,用绳子串起来挂在阴凉处,第二天再补一次盐,一共要抹4次盐。最后再把鱼干挂在家里用烟火熏这才大功告成。飞鱼干可以保存很久,但雅美人的规矩是鱼干必须在当年吃完,否则都要扔掉。

“雅美人关于飞鱼的禁忌特别多,比如出海前不能说脏话,不能有妇女在场,杀飞鱼也不能让妇女来做。”黑妞对我说,“所以一般游客不能随捕鱼船去参观捕飞鱼,渔民们会觉得不吉利。”

“你们的祖先制定这些禁忌到底是为什么呢?”我问。

“很多禁忌都是有道理的,比如捕来的飞鱼当天必须处理,否则就会腐烂。飞鱼干必须当年吃完,这是为了防止有人过度捕捞,影响来年的捕鱼量。独特的刀法是为了把鱼肉分成不同部分,肉厚的那两片专门给老人吃,薄的三片给孩子,父亲负责吃鱼尾巴,母亲则专吃鱼头。”

雅美人之所以对飞鱼格外重视,也是很有深意的。飞鱼是一种洄游鱼类,每年3〜6月定期经过兰屿。在此期间雅美人只捕飞鱼,不抓捕其他鱼类,此后大半年都以飞鱼为食,这就给兰屿附近海域的本地鱼种一个休养生息的机会。

捕飞鱼是一项需要分工协作的庞大工程,因此雅美人习惯于集体出海捕鱼。每年3月飞鱼到来时都要举行盛大的出海仪式,叫做“飞鱼祭”。传统的飞鱼祭是兰屿吸引观光客的主要原因,通常由长者主持,先以羊和猪等作为贡品献给海神,然后一群身穿传统丁字裤的雅美男子唱着古老的歌谣划板舟出海,场面甚是壮观。

不过,随着时代变迁,很多规矩都已不再适用。如今一个典型的雅美族家庭只有老人和小孩,年轻人都去台湾本岛打工了。飞鱼的捕获量也不再和雅美人的捕捞习惯有关。比如,前几年台湾恒春县渔民使用大型机动船在飞鱼的洄游路线上大肆捕捞,甚至用上了炸药和毒药,导致雅美人的飞鱼捕获量骤减。好在当局及时下令禁止了这种毁灭性的商业捕捞,捕获量才回到正常水平。

处理完飞鱼,黑妞带我去海边走走。兰屿的海岸线蜿蜒曲折,一眼望去见不到任何人,海浪不断拍打着岸边的嶙峋怪石,发出轰轰的声响,反而让这里显得寂静荒凉。黑妞家附近的一个浅滩上放着几艘小船,这就是雅美族特有的板舟,两头翘起,船体呈现出完美的流线型,船头两边各画着一只“船眼”,船身上则刻满花纹,图样复杂而又抽象。按照黑妞的说法,板舟是雅美族人释放其艺术创造力的唯一渠道,所以大家都格外重视,力争画出最美的图案。

“雅美族是台湾原住民当中唯一一个海洋民族,船是我们最重要的伙伴,也是最重要的谋生工具。”黑妞告诉我,“一艘雅美板舟是由12块船板和3块曲形龙骨用木钉拼装而成,工艺复杂,是雅美族男人必须学会的一项技艺。我们甚至专门为板舟造一个船屋,据说全世界只有雅美人会这么做。雅美人关于船的禁忌非常多,比如造船前必须先种树,然后才能伐木取材,板舟造好后还要举行一个下水仪式,邀请亲戚朋友们一起饱餐一顿,然后一齐扛着板舟慢慢下水。”

雅美人做很多事情都要举行盛大的祭祀仪式,这种仪式通常都要牺牲一头羊,所以雅美人养羊不是为了食用,而是为了祭祀。

与造船地位相同的另一件大事就是盖房子。传统的雅美男人必须先盖好房子才能成家,而盖房子需要很多人通力合作,所以房子落成后也要大宴宾客,大大地破费一番。雅美人的主屋建在地下,地面上只能看到一个屋顶,这是因为兰屿常年刮大风,冬天的东北季风和夏天的热带风暴都会经过这里,这种“地下屋”能够很好地抵抗风灾。

“上世纪60年代末期,台湾地区经济起飞,人均GDP达到了3000美元,宋美龄说台湾已经现代化了,雅美人不能再住在地下,有失体统,于是下令把地下屋都拆了,改建新式的国民住宅。”黑妞告诉我,“第一批国民住宅用的是兰屿的海沙,质量不好,很快就都坏掉了,只能推倒重建。幸亏我们野银部落的人极力抗争,这才保留了48幢传统屋没被拆除,现在成了我们村的财富。”

野银部落的传统屋建在一个缓坡上,互相挨得很近,连成了一大片。传统屋一共有3种类型:第一种是凉亭,建在地上,只有屋顶没有墙,适合夏天的时候纳凉,所以又叫“夏屋”;第二种是工作屋,比凉亭大很多,也建在地上,也没有墙,屋脊和海岸线垂直,是雅美人工作的地方;第三种才是真正的地下屋,也是雅美人的主卧室。每幢主卧室大约有2.2〜2.6米深,周围用圆形鹅卵石垒成防护墙,抵抗可能发生的滑坡。屋顶原来用的是茅草,如今则改成了油毡。主卧室内部分为三间,靠近门口的是客厅兼厨房,中间的是卧室,但没有床,人只能睡在地板上,以手做枕。最里面的是储藏室,兼做熏飞鱼的场所。雅美人喜欢在屋子里点火,用烟来驱蚊,并防止蛀虫,所以屋内的木板表面全都被烟熏得黑乎乎的。地下屋没有窗户,过去都用从肉豆蔻的种子里提取出来的油来照明,光线极暗,现在则大都装上了电灯。

我进去参观了一下,发现屋子很矮,根本站不起来。中间的卧室也很窄,长度不到1.7米,我躺下后腿都伸不直。黑妞告诉我,他小时候每天早上都会被熏飞鱼的烟弄醒,所以眼睛总是红红的。“不过我还是很怀念这里,毕竟我是在这间屋子里长大的。”黑妞用手指着卧室地板上的一个碗大的洞说,“我妈妈就是在这间屋子里生下了我,脐带就丢在了这个洞里。”

不过黑妞也承认,如今的年轻人都不愿意住在传统屋里,因为实在是太不方便了。这片传统屋周围全是新盖的2〜3层小洋楼,用的是高质量的钢筋水泥,不再害怕台风了。当初剩下的48幢传统屋如今只剩下了36幢,还有不少屋子干脆改成了旅馆,出租给游客体验生活。真正住在传统屋的雅美人都是老人,黑妞的父亲廖隆明就是其中之一。

廖隆明今年84岁了,身体依然硬朗,阳光把他的全身皮肤都晒成了古铜色,岁月在他皮肤上刻下了一条条皱褶,看上去像一幅油画。老人家只会说简单的国语,黑妞必须用雅美语同他交流。雅美语是一种古老的原始语言,只有400多个单词,无法表达复杂的意思,所以老人有时也会用日语作为补充。他通过黑妞告诉我,雅美人当初是从南边的巴丹群岛来的,巴丹群岛属于菲律宾,其最北边的雅米(Yami)岛距离兰屿只有65公里,比兰屿到台东的直线距离还近些。老人年轻时曾经在海上遇到过巴丹岛的渔民,互相间都能听懂对方的讲话,还一起交流过制作鱼钩的技术。后来有个雅美男子去巴丹岛娶回一个妻子,两人生了个儿子,取名夏本乐吉。前几天这位老人刚去世,从此兰屿岛上就再也找不到巴丹岛民的直系后裔了。

我们谈话时,天上下起了小雨。雨滴打在油毡屋顶上,发出细碎的声音。廖隆明老人点起一根纸烟,深吸一口,继续用我听不懂的古老语言讲述雅美人的历史故事。雅美人没有文字,文化的传承只能依靠口口相传,可如今的雅美族年轻人大都听不懂雅美语了,古老的雅美传说如果没有人记录下来,就会像雨水那样顺着山坡流进大海,永远地消失在历史的海洋里。

独一无二的兰屿

雨越下越大,看来今天哪儿也去不了了。据说兰屿一年有2/3的时间在下雨,年平均降雨量达到了3000毫米。黑妞送给我几本关于兰屿的历史书打发时间,我立刻如饥似渴地读起来。原来,雅美人属于波利尼西亚语系的马来人,但关于他们的来历,历史学界曾经有两种不同的理论。一方认为雅美人来自台湾岛原住民,另一方则认为他们来自菲律宾的巴丹群岛。如今学界普遍认为前者缺乏证据,后一种说法更准确。巴丹群岛和兰屿之间历史上曾经往来密切,但1543年西班牙殖民者占领菲律宾后,巴丹岛人就再也没来过兰屿了。

兰屿和中国大陆的渊源也很久远。据文献记载,康熙六十一年(1722)清政府曾经派遣一位御史到过兰屿,写下了关于这个小岛的第一篇游记,游记中兰屿被称为“红头屿”,直到1947年才因岛上盛产蝴蝶兰而改名为兰屿。光绪三年(1877),台湾恒春知县周有基率人登上兰屿,正式将其纳入清朝版图,隶属恒春县,但并未实际统治。

甲午战争失败后,清政府将台湾割让给日本。1897年日本人第一次登上兰屿,惊讶地发现岛上居民和台湾原住民很不一样,仍然保留着非常原始而又独特的风俗习惯。于是日本政府决定把兰屿设为“研究人类学标本特定区”,禁止外人移垦,尽量保持当地的原始状况。正因为日本人的保护,兰屿的文化传统才能保存得这么完好。但日本人的刻意隔离却也让兰屿人一直没有享受到现代文明带来的好处,这当中的是非曲折大概只有兰屿人自己才有资格评说。

1897年,年仅24岁的日本人类学家鸟居龙藏来到台湾,并先后4次来兰屿调研。据说“雅美人”这个名称就是鸟居龙藏所起,该词在雅美语里是“我”的意思,显然鸟居龙藏听错了。但也有人认为“雅美”是个古老的名称,与巴丹群岛最北边的雅米岛有点关系。不过,当地人更喜欢称自己为“Pongso no Tao”,即“人之岛”。后来雅美原住民一直要求修改名称,把“雅美”改为“达悟”(Tao,即“人”的意思),但“雅美”这个词已经被使用了很久,改起来恐怕没那么容易。

鸟居龙藏被学术界公认为研究雅美文化的第一人,他于1902年出版了一本《红头屿土俗调查报告》,第一次详细地向世人描绘了兰屿的风貌。兰屿在他的笔下被描述成一个富足安逸的世外桃源,雅美人热爱大自然,为每一块石头、每一处港湾都取了名字。雅美族还是所有台湾原住民当中唯一一个没有猎头习俗的民族,部落之间很少发生冲突,即使有也只是互掷石块。

根据1905年的统计,当时兰屿岛一共有居民1427人,分成8个部落,但现在却只剩下了6个,分别叫做东清、野银、红头、朗岛、渔人和椰油。那么,另外两个部落哪儿去了呢?据史书记载,其中一个部落因驻地蚊子太多而并入朗岛,另一个部落有个寡妇为生活所困,举家自焚。剩下的人觉得不吉利,便主动并入了椰油。

从这个例子可以看出,雅美人的传统生活也许并不像传说中的那样美好。

“据我父亲讲,日据时期岛上治安很不好,几乎每周都要爆发一场争夺土地或者水源的战争。”黑妞告诉我,“日本战败后的那几年岛上出现权力真空,情况变得更糟,战争愈演愈烈,出现了屠杀对方部落妇女儿童的情况。”

“为什么在如此小的一个岛上,说同一种语言的部落之间还会有如此大的仇恨呢?难道他们没有互相通婚吗?”我不解地问。

“据我所知,过去部落之间很少通婚,基本上老死不相往来。因为部落与部落之间没有道路,海边也都是石头,不好走,只能坐船。”黑妞说。

“二战”结束后,台湾当局直到1952年才强行登岛,成立了“台湾警备总部兰屿指挥部”,把它定为岛上的最高权力机构。1958年向雅美人强行征收了240公顷土地,盖了一座劳改监狱,关押了一批比绿岛次一级的政治犯和刑事犯。正是这些犯人修建了第一条环岛公路,从此各个部落间的走动才频繁起来。据统计,1976年时岛上的人口只有2547人,也就是说70年才增长了1120人,增长率不足80%。最新的人口统计表明,兰屿岛目前的常住人口为4209人,其中原住民总人数为3968人,搬到台湾本岛定居的雅美人不在统计之列。

早年的雅美人为了控制人口,采取了很多强制措施。比如,如果某位妇女生了双胞胎,一定要杀死一个。现在这样的禁忌当然没有了,但随之而来的人口膨胀会不会把兰屿毁了呢?第二天雨停了,我决定租一辆摩托车环岛一周,实地考察一下岛上的风土人情。在兰屿骑摩托车是一件非常惬意的事情,这里远离城市,没有任何工业,空气特别清新。一路上人很少,车子也不多,想骑多快就骑多快,那情景一定很像台湾青春励志片,当然我的感觉比电影更真实。

兰屿比我想象的还要荒凉一些,一离开村子就再也见不到任何人造建筑了,公路边也见不到小贩,感觉就像是进入了一个原始世界。兰屿的山很高,最高峰红头山海拔552米,要想爬上去很不容易。兰屿的山坡很陡,最高的岩壁高达200米,这样大的坡度显然不适合种庄稼,所以雅美人只能从海洋中寻找食物,对土地的需求和依赖感不那么强烈。这是雅美人的幸运之处,否则兰屿岛上的生态环境很有可能不会像今天这样保存得如此完好。

兰屿的海岸线非常奇特,一来人烟稀少,二来怪石密布,让人很容易产生一种远离尘世之感。兰屿海岸盛产奇石,比较有名的有军舰岩、双狮岩、玉女岩、象鼻岩、鳄鱼岩、坦克岩和情人岩等,从名称就可以猜出它们的样子。其中最奇特的当属军舰岩,从远处看很像是一艘刚刚浮出水面的潜水艇。据说“二战”时美军误以为这是一艘日本军舰,朝它开了几炮,给躲在岩洞里的日军提供了无数笑料。兰屿的北面还有一个五孔洞,曾经是雅美人的乱葬岗,如今则变成了基督教教堂,洞内简易的神龛和十字架见证了基督教在岛上艰难的传教过程。

兰屿东南方5.3公里处还有一个小岛,总面积只有1.57平方公里,俗称“小兰屿”。小兰屿上没有淡水,所以一直没人居住。这个小岛曾经是海上走私贩的一个接头地点,缉私队曾经在岛上发现了走私贩们存下的大量枪支弹药。

兰屿的山不好爬,为此兰屿人专门修了几条栈道,方便腿脚不灵便的游客。据说山顶有大小两个天池,但这几天因为下雨,山路很滑,黑妞特别叮嘱我不要上山。除了爬山外,游客们还可以玩潜水。兰屿周围裙礁很多,围成了好几个裙礁湖,无论海浪多大,湖内风平浪静,非常适合初学者。

兰屿的东部较为荒凉,西部则因为机场和码头的关系,相对繁华一些。兰屿只有一个加油站、一所医院、一个大型超市和一所中学,全都建在西端。

陈建年所在的警署也在西边,我路过那里的时候进去找他,他正准备出门去照相。陈建年除了音乐之外还喜欢绘画、摄影和钓鱼,这些都是需要投入大量时间的爱好,全台湾恐怕再也找不到像兰屿这样合适的地方了。黑妞曾经开玩笑说陈建年的主要工作就是处理“青蛙被车压死”这类突发事件,但陈建年却说自己有时也挺忙的。“雅美人有很多风俗习惯不适合现代社会,比如他们非常害怕尸体,人死了往往立刻就被埋掉。”陈建年对我说,“所以我在这里工作的几年里挖过8次坟,就是把尸体挖出来检查死因,否则没法开具死亡证明书。”

不知不觉我已经绕了兰屿一圈,回到了出发地野银村。通过这次环岛考察,我终于明白雅美人为什么给这里所有的石头和山坡取名字了,兰屿实在是太小了,如果我生活在这样一个与世隔绝的小岛上,也一定会这么做的。兰屿的小恰恰是它的优势所在,雅美人因此得以更加珍惜这里的一切,因为他们只要沿着海岸线走一圈就会明白,他们祖祖辈辈所需要的一切东西都只能来自这个小岛,必须尽一切力量加以保护。

兰屿的未来

夜幕降临,发哥来电话,请陈建年、黑妞和我去他家吃饭。晚饭异常丰盛,除了煮飞鱼外还有一大盆龙虾,据说是发哥早上刚下海抓的。

“我们雅美人不需要冰箱,大海就是我们的冰箱,想吃什么海鲜下海去抓就是了。”发哥夸口道,“我小时候从电视上看见你们城里人早餐牛奶面包,觉得那很好吃,可后来城里人来岛上玩,看见我们早餐吃龙虾,都觉得不可思议,纷纷要求来岛上定居。”

话虽这么说,但龙虾并不是那么好抓的。据发哥介绍,抓龙虾需要带上很厚的手套潜到海底,发现龙虾后必须立即按住不放,龙虾背后的刺非常锋利,经常会刺破手套,扎得他满手是血。“有一次我光顾抓龙虾了,不小心一头撞上了一只海胆,海胆的刺扎进去1厘米深,弄得我满头满脸都是血。”发哥心有余悸地回忆,“上岸后我老婆用刀挑了半天,还是有很多刺挑不出来,留在了头皮里。”

一提起原住民,大多数城里人都会羡慕他们的生活方式,尤其是他们“原生态”的饮食习惯,但兰屿龙虾的例子说明,很多时候这种羡慕都是建立在夸张的基础上的,实际情况远不如想象的那样美好。

后来大家很自然地又说起了核废料。据黑妞介绍,上世纪70年代末期,台湾当局偷偷在岛上修了个码头,谎称要在附近建一座罐头厂,码头建好后果然有人看到“罐头”被源源不断地运上岛,而且每次卸货都在深夜。后来有个胆大的记者在报纸上爆料,原来那些“罐头”都是核废料,这下捅了马蜂窝,雅美人在几名当地牧师的带领下发起了抗议活动,一直持续了20多年,直到10年前台湾电力公司(台电)停止在兰屿储存新的核废料为止。

“核废料事件闹大后,台电承诺所有兰屿居民用电免费,店铺除外。”发哥说,“我们还拿到过一些核废料补助,但已经发完了。现在台湾当局每年给兰屿1900万新台币(4.6元新台币约等于1元人民币)‘回馈金’,每个部落分到200万元,剩下的都用在了学校和医院等公共事业上。”

兰屿核废料事件吸引了众多国际环保组织的关注,包括绿色和平组织在内的很多非政府组织纷纷举行抗议活动声援雅美人,但也有不少人为了达到目的,造谣说核废料已经造成了兰屿附近海域鱼类减少,导致雅美人癌症比例增高,不过这些说法后来都被证明是子虚乌有的。

“抗议了这么多年,兰屿人的想法也在慢慢地发生改变。”黑妞说,“其实我们想要的并不是把核废料迁走,而是提请‘政府’改进核废料的封存技术,根据兰屿的特殊情况,制定出更好的保护措施。核废料每年都在产生,总得找地方存,不存在兰屿就得存在台湾岛的某个山沟里,结果是一样的。”

兰屿核废料事件是世界环保领域的一个经典案例,非常值得后人参考。

吃完饭已是21点多钟,兰屿岛一片漆黑,不过仍然有不少村民坐在路边的凉亭里喝酒闲聊。远处隐隐传来卡拉OK的声音,给寂静的兰屿之夜带来一丝异样的感觉。“你们旅游者看到的往往是美好的一面,但我在兰屿做过8年警察,看到了很多问题。比如台东的电器商店最喜欢兰屿客人,他们买起家用电器来出手很大方,因为用电不要钱嘛,而且浪费电的现象非常严重。”陈建年对我说,“这些年雅美人从‘政府’拿到了很多补贴,很多人一辈子不用做工了,这个小岛也确实没什么新鲜的事情可做,于是很多雅美人整天无所事事,酗酒的情况非常普遍。”

黑妞也同意这个说法:“我退伍后每年可以拿到4.7万新台币退休金,生活不用愁了,所以我刚退伍的时候非常迷茫,不知道可以做些什么,浑浑噩噩地过了两年。直到最近我才终于找到一个活下去的理由,那就是竞选东清村村长,否则我在这里就真的无事可做了。”

尾声

离开兰屿的那天又下起了雨,原定10点起飞的班机一直到13点都还没有起飞的样子。14点的时候雨稍微小了点,机长大手一挥,飞!我们便立刻冲进飞机,从云缝中颤颤巍巍地升空,向台东飞去。我回过头去看了兰屿最后一眼,感觉这真是一个奇特的小岛,一个不可复制的传奇。■ 陈建年飞鱼兰屿台湾雅美世外桃源最后