绝色缂丝风华

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

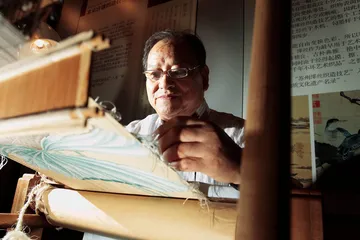

( “巧夺天工”展上的缂丝大师王金山 )

( “巧夺天工”展上的缂丝大师王金山 )

梅花寒鹊图

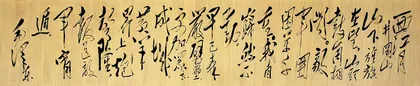

( 王金山为毛主席纪念堂缂织的《西江月·井冈山》 )

( 王金山为毛主席纪念堂缂织的《西江月·井冈山》 )

对南宋沈子蕃的生平记述,现在可以找到的常常只有寥寥几个字——沈子蕃,南宋缂丝名家,吴郡(今江苏苏州)人,生卒年不详。他的名字之所以能够流传下来,是因为如今藏在北京故宫博物院和台北“故宫博物院”的几幅缂丝图轴上缂织了“子蕃”、“子蕃制”或者“沈氏”等落款。如今,北京故宫藏有他的《梅花寒鹊图》、《青碧山水图》等,台北“故宫”有《秋山诗意图》、《缂丝花鸟》等。

见到《梅花寒鹊图》和《青碧山水图》的仿制品,是在文化部主办的“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”上,作者是参展人之一、中国工艺美术大师王金山,今年71岁的苏州人王金山也是国内为数不多的亚太地区手工艺大师之一。

( 《梅花寒鹊图》仿作(作者:王金山) )

( 《梅花寒鹊图》仿作(作者:王金山) )

缂丝是一种平纹组织的丝织品,庄绰《鸡肋篇》上卷记载了北宋末年河北燕山地区和定州地区的缂丝织造工艺:“定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木棦上,随所欲作花草禽兽状,以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀与经纬之上,合以成纹,若不相连,承空视之,如雕缕之象,故名刻丝。如妇人一衣,终岁可就,虽作百花使不相类亦可,盖纬线非通梭所织也。”

直到现在,缂丝仍然是用这样“通经断纬”的古法织造,把本色经丝棦于木机上,再把各色纬丝按花纹轮廓一小块一小块地织成平纹花纹。经丝全部被纬丝掩盖,所以,织出的图案正反两面是完全相同的。当花纹轮廓碰到垂直经线的时候,就会留有断痕。

( 《莲塘乳鸭图》仿作(作者:王金山) )

( 《莲塘乳鸭图》仿作(作者:王金山) )

王金山在北京展览馆的展厅里放了一台小的平素木机,素白的经丝面紧绷在前后轴上,通常被织工称为“翻头”的两片综片连着底下的脚竿,把经面上的经丝分成前后两层。缂织的时候,他先用黑笔把图样描画在经丝上,然后根据花纹色彩,各色纬丝用大如竹叶的小梭在经线中来回穿梭,还有一个竹制小拨子不时地把纬线排紧。一种颜色的丝线就是一把梭子,像织一朵牡丹花,可能就要用到100多把梭子。

大概40多年前,王金山与沈子蕃的那两幅传世名作有过一段渊源。1963年,北京故宫博物院院长吴仲超和织绣组组长魏松卿找到苏州工艺美术研究所,请他们复制沈子蕃的缂丝作品。这之前,研究所曾派老艺人为上海博物馆复制《莲塘乳鸭图》,由于体力不支而没有成功。所以这一次,当时研究所负责人徐绍青和丁仪决定让王金山等年轻人去北京。

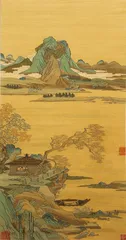

( 《青碧山水图》仿作(作者:王金山) )

( 《青碧山水图》仿作(作者:王金山) )

“沈子蕃用色简练,梅花很简洁,但是树干十分讲究画意,两个鹊上的颜色用得比较丰满一点。他的印章两个字有金石气,线细有力,线粗浑厚。”王金山向我评价说,他回忆起第一次在故宫看到的原作,“图轴的色彩都已经变了,上面好像有一层灰灰的浮尘。但是再细看,因为过去用植物颜料的缘故,它的色彩还是很明很亮”。

《梅花寒鹊图》原作大概90厘米高、36厘米宽,摹缂的是宋人写生工笔花鸟画。画幅上有老干梅花一株,枝头梅花初开,树干上栖两只羽毛丰满的寒鹊,一鹊回首张望,一鹊略有寒意地将头伸入翅膀下面。色调以米黄色为地,青灰、普蓝主色花纹加石青构边。除了画面左下方缂“子蕃制”和“沈氏”方印之外,玉池是清弘历御题“乐意生香”四字,钤有“乾隆御览之宝”、“乾隆鉴赏”、“养心殿鉴藏宝”等印记。

( 《兰花双蝶》(作者:王金山) )

( 《兰花双蝶》(作者:王金山) )

王金山当时的复制过程是把原作图案分成各种色块,用丝线比对和确定所用的色彩,然后分析整个作品的经纬线密度。他把每块图案的经纬线都数过一遍,经密每厘米20根、纬密每厘米45根左右,有的地方,梅花之间的距离只差几根经。大概一年多后,《梅花寒鹊图》复制完成,王金山说,鉴定那天,康生、周扬等都去观看。从一定距离望去,原作与仿作几乎真假难分。

那时候的织绣组是在神武门东侧的大明堂,一个个专业小组都在那一排平房里办公。王金山说他在织绣组里见过个子不高、文质彬彬的沈从文,印象中是个很健谈的人。他还记得一个情境,沈从文和魏松卿在办公室里大声争论一件缂丝的真伪,“他们争论得很厉害,感觉是沈从文有异议,我们小年轻只能听听而已,不敢插半句话”。

( 宋代缂丝《岁朝花鸟图》 )

( 宋代缂丝《岁朝花鸟图》 )

《梅花寒鹊图》成功后,故宫决定让王金山继续复制《青碧山水图》,他在故宫里总共待了3年。1966年,《青碧山水图》剩1/3没有完成的时候,王金山返回苏州。这次在北京展览馆展出的两幅仿作是大概10年前凭记忆和照片织造的,他告诉我:“现在不会再有这种机会了,把真迹作品放在旁边让你仿制。”

长短戗

( 宋代缂丝《文石锦鸡图》 )

( 宋代缂丝《文石锦鸡图》 )

唐代已经有通经断纬织法的丝织品,日本正仓院保存着几件从奈良时代传下来的唐代缂丝残片,其中有一件是忍冬莲花对兽纹缂丝。不过,宋代缂丝设色典雅、技术精巧,被公认是缂丝的黄金时代。元陶宗仪写道:“宋宣和又以缂丝为绘翰,俨如笔墨,所作可比画工之妙。钩勒挑踢处,无丝毫遗憾。”明张应文《清秘藏》评价:“宋人刻丝不论山水、人物、花鸟,每痕剜断,所以生意浑成,不为机经掣制。如妇人一衣终岁方成,亦若宋绣,有极工巧者,元刻逈不如宋也。”

从技术上说,两种或者两种以上色彩的配织在缂丝中被称为“戗色”,要让整个画面色彩浓淡相间、显出层次,戗的方法最重要。除了继承唐代的“掼”的戗色法之外,宋代又发展出“长短戗”、“包心戗”、“参和戗”等不同的调色方法,造成如绘画点染退晕的效果。

“南宋缂丝主要出现的戗色法就是‘长短戗’,利用织梭伸展的长短变化,使深色纬与浅色纬相互穿插。以后,缂丝上就大量用这种方法来表现花朵的层次质感。”王金山告诉我。

王金山这一次的缂丝展品中,还有一幅是《仿宋缂丝翠羽秋荷图》,他在右下角缂上了自己的名字。现藏于台北“故宫”的《宋缂丝翠羽秋荷》是《宋元集绘》册的第一幅,画面缂织荷塘一隅,一只翠鸟俯立在莲蓬之上,注视着水中的游鱼,翠鸟灵动的身影和花叶翻转摇曳之姿极有画意。画幅以蓝绿色系为主,荷叶、叶脉和水草表现出深浅渐层晕染的层次。

从传世的《紫鸾鹊谱》、《紫天鹿》、《红花树》等来看,北宋缂丝大部分是用在装帧画册页、卷、轴的包首或裱绫,比如《红花树》原来是赵孟頫《水村图》卷的裱首。明张习志记述:“刻丝作盛于唐贞观开元间,人主崇尚文雅,书画皆以之为幖帙,今所谓包首锦者是也。宋仍之,靖康之乱,多沦于民间,好事者见光彩绚烂,绘缛精致,虽绘画所不逮,遂辑成卷册以供清玩。”

去年,台北“故宫”举办过一次“缂织风华——宋代缂丝花鸟展”,研究员董文娥撰文说:“宋代缂丝的最大成就便是以摹刻书画为主,将缂丝从工艺品变成可供观赏、陈列的艺术品。宋代的花鸟画着重深入观察自然景物,不管是描写花卉、翎毛或鸟的姿态,从画面中似乎可以听到虫鸣鸟叫,也能闻到芬芳的花香,令人叹为观止。宋代缂丝织工,以写实生动的绘画作品作为画稿,或依此创作,如何得粉本精神,端看织工的技巧与艺术修养。”

除了沈子蕃之外,另一位南宋缂丝名家是云间(今上海市松江县)人朱克柔,台北“故宫”藏有她的《鹡鸰》、《鹡鸰红蓼》等作品。《缂丝鹡鸰》是《缕绘集锦》册第二幅,浅褐地设色织一只站在河流中央石块上的鹡鸰,空中两只蝴蝶正在飞舞。因为用不同颜色的丝线配织,潺潺河水的光影变化也被表现出来,幅左也缂织了一朱章——朱克柔印。

清代安仪周《墨像汇观·名画》中就收有朱克柔缂丝作品,明代文从简称她“人物、树石、花鸟,精巧疑鬼,工品价高,一时流传至今尤成为罕见。曾此尺帧,古澹清雅,有胜国诸名家,风韵洗去脂粉,至其运丝如运笔,是绝技,非今人所得梦见也,宜宝之”。

王金山也曾根据图片,自行复制过藏于上海博物馆的朱克柔《莲塘乳鸭图》,这件作品大概107厘米长、108厘米宽,莲塘中、坡石上有红叶白鹭、绿萍翠鸟、蜻蜓草虫和一对乳鸭,旁边还有芙蓉、百合、玉簪、萱草等相衬。他说:“朱克柔不仅懂画、懂设计,而且懂得色彩搭配和组织画面,动物、花草之间动静互相呼应。现在,丝线的材料、颜色和工艺比过去好,戗色技巧和题材内容也比以前发展,但是我们的艺术造诣不够,做出来的东西远达不到南宋缂丝的境界。”

上世纪七八十年代,王金山曾经对传统缂丝技艺进行革新。1977年他完成《西江月·井冈山》之前,历史上可能还没有出现过草书的缂丝作品。草书的墨迹会出现若有若无的枯笔现象,他用绞花线技法,将作为字的黑线按比例拆开,根据墨迹浓淡,笔触虚处用1/8根黑线,稍细用1/4或者1/2黑线,再和纯金的经线绞在一起,最后看起来虚虚实实、起落有致。现在,这幅8米长、2米宽的作品仍然挂在毛主席纪念堂贵宾厅。

1982年的双面三异作品《蝴蝶牡丹山茶》缂丝座屏,在同一台木机上完成的画幅图案、花纹和印章都相异,而不是一直以来的“纹色正反如一”。1984年的双面全异《寿星图》仍然是在同一经面上织造的,通过把翻片增加到4到6片来分开经线层次,一面以银红为底织任伯年的《寿星图》,另一面金色底上是吴昌硕的篆体书法“寿”字。

乾隆朝第二个高峰

上个世纪50年代,叶圣陶曾经回故乡参观苏州刺绣研究所,那时候研究所还叫刺绣生产合作社,他后来写文章:“在清代,苏州担负了皇家的织造任务,缂丝就在苏州流传,织工聚集在城北郊陆墓的小镇上,主要织造宫中所用的袍料。1955年初冬我到苏州去,那时候刺绣合作社刚刚组织起来,就从陆墓请来几位老艺人,让他们传授这个垂绝之艺,其中一位姓沈,70多岁了。堪喜的是现在不织什么袍料,而是继承着宋以来佳作的传统,织优秀的画幅了。”

那位沈姓老人就是王金山的师傅沈金水,1956年王金山进刺绣合作社当学徒的时候,沈金水已经70多岁了。“他当时是大家公认技术最好的人,同时期的几个老艺人都不如他。他的作品笔挺均匀、层次分明,颜色不多但干净利落。”王金山说。

明代江南三织造(江宁、苏州和杭州三处织造局)已经设立缂丝坊,为皇家织造缂丝书画和服饰。那时候,苏州的缂丝艺人大都集中在城郊陆墓、蠡口、光福、东渚一带,农忙时种田,农闲时做缂丝。陆墓镇张花村几乎户户有缂机,被称为“缂丝村”。缂丝技艺在这些村庄里世代相传,并严守“传儿不传女,传内不传外”的祖规。

据资料记载,乾隆二十年(1755)至光绪十二年(1886),苏州织造局总共办解缂丝品26批,每批多者一二百件,少者三五件,织物主要是蟒袍、马褂、补子等。又如同治九年(1870)正月初九日,皇帝大婚礼处传管理苏州织造办御用缂丝、纱、江绸朝袍、龙袍、龙褂等30件,皇后妆奁应用缂丝、江绸朝袍、朝褂、朝裙、龙袍、八团袍褂等66件。

1883年出生的沈金水是苏州蠡口人,过去是织造局的包口商,据说曾经以每件120石米的工价,为溥仪登基赶制过龙袍。王金山向我说起沈金水的授艺情景:“他基本上是师傅带徒弟的方法,一般的技术只是泛泛地教,到关键部分,把你一个人叫过去,说仔细看好了,这里是怎么做的。”

缂丝因为通经断纬之故,织作衣物、用品并不耐久,缂丝服饰比较多见的是帝王龙袍,比如乾隆缂金十二章龙袍、嘉庆吉服缂丝五彩金龙十二章夹龙袍或者同治缂丝明黄地彩云金龙女龙袍等。明代的缂丝龙袍存量很少,众所周知的是定陵博物馆的万历皇帝十二章团龙福寿如意衮服,纹样以黼黻十二章为主题,孔雀羽线盘以金线缂织上面的龙体。

“从工艺上说,缂丝的难度要大于刺绣,但是没有织料的等级区别。龙袍可以用缂丝的,也可以用刺绣的,等级的意义在于图案和颜色。”北京故宫博物院宫廷部织绣组研究员严勇告诉我说,“在清朝,缂丝一般用在吉服龙袍和朝袍上,而且主要是春秋季。另外,皇帝后妃的便服上也有用缂丝的。”

到清乾隆时,缂丝品除了摹缂历代名人书画和制作巨幅佛像及宗教画之外,还被大量用在服饰和室内陈设品上,比如挂屏、围屏、插屏、帷幔、扇子、宫灯等,数量之多是前所未有的。比如,朱启钤《清内府藏缂丝书画录》中录有乾隆时期缂丝法书116件,其中缂丝乾隆帝御笔的法书88件。

“故宫现藏有缂丝画几百件,日用品数量就没法统计了,还有那些没有制成成衣的缂丝袍料。”严勇说,在他看来,“乾隆朝是继南宋之后缂丝的第二个高峰,像《极乐世界图》、《九阳消寒图》等都是幅面巨大、水平相当高的。不过从艺术性看,南宋更高一筹,有绘画的艺术功底在里面,清代作品工艺性强,匠气更多一些”。

把缂丝和刺绣结合在一起也是清代的独创,像《九阳消寒图》、《三星图》、《尊胜佛母像》等都是主题人物和花纹用五彩丝线刺绣或者刺绣加上缂丝,图轴的底色和衬景花纹用缂丝,部分还以墨笔加染。《九阳消寒图》上,九只羊隐喻九阳,三个太子隐喻三泰,再用青松、梅花、月季等表示春回景象,玉池中还有乾隆七言律诗,诗末写道:“宋时创作真称巧,苏匠仿为了弗殊。谩说今人不如古,以云返朴却惭吾。”■ 龙袍王金山绝色缂丝故宫博物院风华美术文化宋朝