变革中的石鲁

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

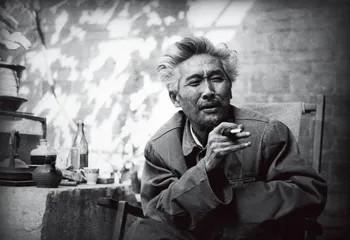

( 晚年的石鲁 )

( 晚年的石鲁 )

在刚结束的一场拍卖中,石鲁的《高山仰止》拍前估价在1500万〜2000万元人民币,成交价高达3192万元;另一张约4平方尺的《采桑图》也以1064万元成交;《寿桃》估价仅为70万元,最终以459.2万元成交。夺目的价格数字,让曾经因为假画风波而沉静许久的石鲁画作,再次回归到市场。

原中国美术馆研究部主任,资深美术史论家刘曦林说,20世纪五六十年代的山水画很少能看到古人那种隐逸山水、与世隔绝的画面。出现了亲近人生、贴近自然的写生山水,又由于从属于政治要求,出现了生产建设图景以及对革命圣地景仰的山水画。这些从属于时代的新情新意山水,技法上也有重写实或重色彩的变革,形成了新山水画的新传统。石鲁的《山区修梯田》是典型的生产建设图景山水精品。“那个时期所有的画家都画这种画,这个时代的人都是艺术为生产生活服务的。”

民国初年,四川仁寿县有三大家:川军名将潘文华家,41军副军长董宋珩的董宋大本堂,还有一家是拥有千顷土地和藏书10万余册的冯家。原名冯亚珩的石鲁就出生在这儿,后来因为敬慕清代画家石涛和作家鲁迅,于是给自己易名“石鲁”。抗日战争爆发,石鲁离开老家,来到成都华西协和大学社会历史系借读。林伯渠的一次抗日讲演,让石鲁听后深受感动,于是用家里寄来的学费,买了一辆旧自行车,奔赴延安。“受红色思想影响,石鲁奔着革命去了延安。他特别理想,也很叛逆,当时家里条件那么好,他非得跑到陕北去吃那么多苦,受那么多罪。但同时他又有对革命的反思。”歌德拍卖中国书画部经理王晓文说。

1957年冬至1958年初,陕西美协组织画家赵望云、罗铭、方济众等,由石鲁带队,深入陕西商洛地区龙王庙乡的治山治水修梯田的现场体验生活,以配合全省兴修农田水利工程。石鲁一行人刚入山中,听说社员们正在改田造地,向荒山要粮,便顾不得旅途劳累,冒着凛冽的寒风,上山和社员们一起参加夜战。石强说,父亲写生有个特点,每次都会带上自己精心设计的写生箱,箱盖上有个透空的框子,立起来就成取景框,箱子的两头安装有轴,供卷宣纸用,画一张卷起来一张,写生完后,再折叠成册页,箱子里有抽屉,放笔砚、颜料以及洗笔用的铜水壶,携带使用方便利索。他还有一架德国望远镜,写生的时候,想看清远山的纹路,只要举起望远镜就行了,这一次的山区写生也不例外。

当时与石鲁同去商洛的作家李建彤(2005年去世),在后来《永不消失——忆石鲁同志》一文中回忆了当时的情景:“见乡村穷困的状况,感叹陕西解放快十年了,山区生活还没变。石鲁说,本来前几年好转了,这一跃进,怕又要退下来。说完,他有点后悔,转而说我,你是个瞎子,看不到跃进的大好形势!”回到西安,石鲁开始了《山区修梯田》的构思。据石鲁的夫人闵力生回忆,当时的整个创作时间并不太长,可以说是一气呵成。在构图上《山区修梯田》汲取了北宋画家范宽的大山高耸的高远模式。完全以仰视的角度,塑造的山势连绵矗立巍峨雄壮。发挥了传统笔墨皴法的特色,来描绘北方大山的苍凉险峻。如此表现秦岭风光的壮观其实是为了衬托该画的真正主角,那就是山上修梯田的劳动者。画中的几十位山区农民形象简洁但姿态却十分生动。

( 石鲁画作《山区修梯田》 )

( 石鲁画作《山区修梯田》 )

王晓文说,画中讲的是修梯田,但是秦岭巍峨陡峭,这种山上修的梯田怎么可能长出庄稼来?当石鲁在画面右侧着意描绘了数叠瀑布时,是否也预示了这新田地是否有收获的可能性呢?所以很多画面内容都是不现实的。“画里是有寓意的,他对梯田能不能长出庄稼是有怀疑的,这种山水往往与人物的生产活动共一纸,以体现当时的时代精神,其背后则是被夸大了的‘人定胜天’的思想。所以《山区修梯田》仿佛只是如实地记录了农民在高山坡上开荒造田的场面,完全看不到文人画的主观抒发特色,落款、题跋都没有。”同其他人一样,石鲁同样受到了那个时代的感召,但他又表示了对“大跃进”的担忧,他是一种很矛盾的心理,通过画面本身也能够看到这个人。《山区修梯田》是那个时代的缩影。

1958年《山区修梯田》参加陕西美协举办的“山区生活展”,产生极大反响。《山区修梯田》这类范式,到了1959年,被石鲁运用到了创作《转战陕北》中,这幅作品也使石鲁达到了他艺术的巅峰时期。1961年,“西安美协国画创作研究室作品展”震惊画坛,当时美术家吴作人曾说:“像他们这样大胆尝试,能有如此的成绩,在1961年的展览活动史上,是值得大书一笔的。”他们被学术界誉为“长安画派”。自此,由赵望云为奠基人,石鲁为理论旗手的长安画派,以傅抱石为核心的江苏画派(又称新金陵画派),以写生山水著称的李可染,岭南画派第二代山水画家关山月、黎雄才,携手称雄新中国山水画史。

1964年,给石鲁带来巨大声誉的《转战陕北》遭到批判封杀,他随后患上严重的肝病。1966年“文革”开始,石鲁被关进“牛棚”,罪名是他被封为“野、乱、黑”的黑画。石鲁被“革命委员会”提名“判死罪”上报要求处决。当然,还有电影剧本《刘志丹》的干系。这个报告迟迟没有能实行,原因是精神分裂症意外地救了石鲁一命。在“文革”的10年里,石鲁已无法从事有政治色彩的绘画创作了,他只能回到传统,走文人画的路。画梅,或一枝横挂,画兰,仅两叶三花,再以很重的题款书写。同时,石鲁还将50年代一些埃及、印度速写旧作拿出来,在上面反复描画一些神秘的符号,层层密密。可并不伤害原作,给人以浑厚转而倍觉凄凉的感觉。

石强说,“文革”开始后,陕西美协的办公地成了很多造反派的活动基地。他们互相监督,都怕对方把画偷走,于是索性将画都封存起来。“尤其是我父母的东西,后来将我们家整个封了,把人都撵走了。这么一直过了七八年的时间,到‘文革’后期要修正了,才把房子退还回来。”《东渡》是最大尺幅的一张,家里根本放不下,就将画放在美协的资料室里。“文革”中,协会的东西偷的偷、抢的抢也就不见了。而《山区修梯田》因为一直存放在石家,长期以来束之高阁,也就幸运地躲过“文革”。直至1979年石鲁平反后,在中国美术家协会、美协西安分会于中国美术馆举办的“石鲁书画展”中出现。

其他三件同时期的大尺幅作品,《转战陕北》现存中国国家博物馆,《延河饮马》曾悬挂在人民大会堂陕西厅,“文革”中不知去向,《东渡》现在偶尔还能见到被切割后的残片。

王晓文说,一个艺术家一生可能有很多画,但不同时期可能只有几张代表这个时期的变化或总结的。《山区修梯田》这张画具有承前启后的作用,它是属于早期从延安解放区艺术向新中国国画推陈出新的过渡期作品,开创了以传统山水画表现革命历史重大题材的画法,可以说令当时的中国画坛耳目一新。在此之后创作出名噪一时的《转战陕北》,就是深受其风格影响。第二,题材符合那个时期的主流创作,不能说一个山水画家画一个花鸟就是其代表作。第三,参加过几次重大的展览,奠定了他的基础。

因为“文革”的原因,石鲁大部分作品被毁,作品存世量极少,根据其家属和专家的估算,市场上可靠的作品不足1000件,且大多是1平方尺左右的小幅精品,比李可染、傅抱石、潘天寿的更少。加之石鲁的风格多变,个性非常强烈,所以一直以来仿的人很多,很难鉴定,也出过几次很大的石鲁假画案。因此市场上一旦有一张大家都认可的真迹出现,价格就非常贵。王晓文说:“西方的学者研究中国美术史和近现代美术,跟国内是有两种不同的看法,这可能与国情、政治因素有关。石鲁1982年去世的时候刚刚平反,那会儿思想比较‘左’。石鲁曾对这种激进的思想是反对的,因此在‘文革’期间受到迫害。所以西方学者对石鲁的政治立场可能有侧重。另外他在艺术方面的叛逆或者所谓的变革,使他成为在‘文革’结束之后,最早进入西方艺术视野的中国20世纪艺术家。”西方的一些收藏家称石鲁为中国的凡高,认为他是一个半疯、半瘫、半狂的怪杰。1985年,石鲁的《华岳之雄》在美国纽约以5万美元成交。1992年,在香港佳士得拍卖会上,信手拈来的“空灵”二字以5.5万港元拍出。1989年,他的《峨眉积雪》在苏富比拍卖中以165万港元成交。3年后,《峨眉积雪》再次在苏富比亮相,以235.4万港元成交。2010年5月嘉德春拍“艺苑七景”专场,《采桑图》成交价1064万元,而在《山区修梯田》之后所创作的《高山仰止》以3192万元高价成交。这些数字或许是对石鲁艺术成就最直观的反映。■

(实习记者王璐对本文亦有贡献) 石鲁变革