乔纳斯·麦卡斯:“我所有的一切从此褪色”

作者:李东然(文 / 李东然)

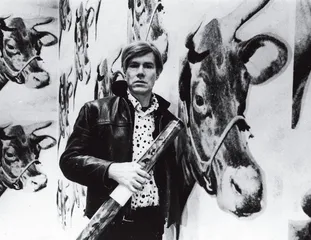

( 安迪·沃霍尔(1969年)

)

( 安迪·沃霍尔(1969年)

)

于是,古老的欧洲小城比纽约当代艺术博物馆、古根海姆艺术中心更早地公映了乔纳斯·麦卡斯(Jonas Mekas)的新片——长达5个半小时的《纽约的夏天,乔纳斯和朋友们》,安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、乔治·麦素纳斯(George Maciunas)、约翰·列侬(John Lennon)、萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)、彼得·库贝尔卡(Peter Kubelka)、斯坦·布拉克基(Stan Brankhage)、詹姆斯·布洛顿(James Broughton),银幕上是一张张令人兴奋尖叫的面孔,但他们和乔纳斯的妻子、女儿一样,和一场场雪雨、一朵朵夏花一样,带着家的暖度,被捕捉进摄影机,老人告诉本刊:“这是我的人生日记,一场关于生命的欢庆!”

小城的几日,不仅颁奖礼上会有他激情澎湃振臂高呼,一夜接一夜的派对上,常能找到他的身影,话不多,永不离手的DV像是座独享的堡垒,被兴奋的年轻人团团围住时,就一口干掉手里的啤酒,和那些举杯的人大声说:“电影是纯真的,请相信电影力量!”

1922年乔纳斯·麦卡斯生于立陶宛,22岁时因为参加反纳粹活动被迫流亡,在通向维也纳的路途中被德国士兵逮捕,接着在纳粹集中营以及难民营里度过了5年。麦卡斯一贯给那些急于了解他内心的人描述这样的画面:“那是开满花朵的马铃薯田,永远难忘那些花朵的白色,我的脸贴在地上,满眼白色,后来,我看到那些德国士兵把我父亲的脸顶在墙上,枪抵住了他的后背⋯⋯我所有的一切从此褪色⋯⋯”他说,那时起诗歌成为他盛放心中痛楚的包裹。

1949年麦卡斯定居美国,是第一批进驻下东区东村艺术区的艺术家之一,也是后来闻名于世的SOHO艺术合作区的发起人和建设者。在美国的第6年,麦卡斯创立了电影期刊《电影文化》(Film Culture),自任主编,并使之成为美国电影史上的里程碑。3年后,又在纽约最著名艺术家杂志《村音》(The Village Voice)上开始发表影评,成为该杂志历史上最重要的影评人。

上世纪60年代的早期,乔纳斯·麦卡斯成立了自己的先锋电影小组,这样一些如今名声响当当的人,他们的事业就开始于此,比如,罗伯特·弗兰克(Robert Frank,世界公认的20世纪最重要的摄影师之一,同时也是美国先锋派电影的杰出代表),或者彼得·博格丹诺维奇(Peter Bogdanovich,美国著名电影导演、制片人、编剧)。

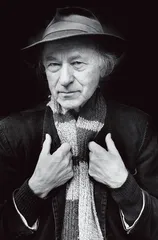

( 乔纳斯·麦卡斯

)

( 乔纳斯·麦卡斯

)

这也许是至今人们言及乔纳斯·麦卡斯,还是冠之“美国实验先锋电影教父”的原因,事实上,这称谓的含金量不止于此。到达美国不久,麦卡斯就购置了自己的武器——跟随了他半世纪之久的16毫米保利(Bolex)摄影机,并再也没有停止拍摄。“就从那片马铃薯田开始,我不再理解人类,我再也不会觉得自己理解了别人,所以我只好先拍摄一切,记录一切,没有任何偏见的,为什么去选择那些时刻,我不知道,是我所有的回忆让我知道何时拿起摄影机。”他说。《沃尔登》(Walden,1969)、《迷失》(Lost, Lost, Lost,1976),都成为开篇“美国当代电影”(New American Cinema)的经典。

然而更多人开始接近麦卡斯,会始于那些诸如安迪·沃霍尔、约翰·列农、萨尔瓦多·达利等艺术家的纪录片影像,在当年那座风起云涌的SOHO艺术合作社区里,麦卡斯把这群朋友们拍了十几年,他这样告诉本刊:“但仍旧是记录自己生活的一部分,就拍了些我想拍的,平常人的小事情,比如闲谈,如此而已,他们都是朋友、家人,至于如何伟大,反正我拍他们时候,他们似乎没有如今这么伟大。”

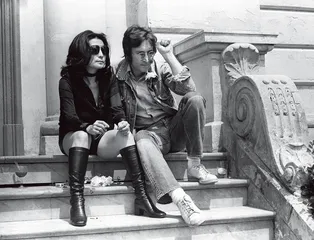

( 约翰·列侬与大野洋子(1971年) )

( 约翰·列侬与大野洋子(1971年) )

说起这些艺术家纪录片,他开玩笑说自己就是美国的档案员,或许不久前麦卡斯接受《纽约时报》专访时的一段总结很是明了:“在立陶宛,我是诗人;在欧洲,我是一名电影创作者;但是在纽约,我是档案保管员,是募捐者,是古怪电影资料馆的经营者。”■

独家专访乔纳斯·麦卡斯

( 中年时期的乔纳斯·麦卡斯 )

( 中年时期的乔纳斯·麦卡斯 )

三联生活周刊:在刚刚闭幕的戛纳电影节上,戈达尔先生一言不发,唯一的话是说,电影已经死了,而你在这里振臂高呼要相信电影的力量?

麦卡斯:是的,我知道戈达尔的那个说法,我完全不同意。你知道,至今,我多么爱电影!我觉得他对电影的定义和我不一样,我把电影看成动态的画面,绘画,不管被什么样的媒介生产出来的动态画面——胶片、数码,甚至就是电脑的一个摄像头——我都觉得是电影。既然电影是绘画的另一种,那就意味着观者可以由远到近,站在不同的位置、角度,你都找得到你要的内容,对我而言,好的电影,外表可以很简单,内部却是一棵大树,延伸出的枝枝杈杈,苍劲有力,是生命的象征,怎么能死亡?

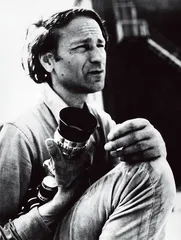

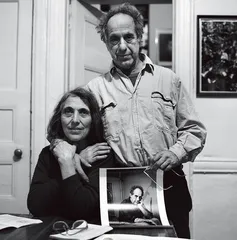

( 罗伯特·弗兰克和他的妻子琼·里夫(20世纪60年代) )

( 罗伯特·弗兰克和他的妻子琼·里夫(20世纪60年代) )

说电影死了,就像是说皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡(Piero Della Francesca,文艺复兴时期著名画家)已经死了一样。戈达尔先生喜欢依据事物的效果去评价事物,他热衷于效果,但对我来说我不看重那种表面的效果,比如,去统计一下,虽然大片有那么惊人的票房,但真正多少人看了电影,那数字只说明大片是昂贵的,而一则在网络上流行的视频会有多少人点击,常常是十倍百倍于大片的观看人数吧,所以,如果只去看好莱坞大片,电影确实死了,但是我喜欢看到事情积极的一面,我觉得戈达尔应该花点时间和那些18岁的年轻一代在一起,和那些得到了超8或者DV的孩子们在一起,我相信这之后戈达尔先生也许会说,啊哈,电影刚刚开始。

三联生活周刊:这是为什么你的电影多半会温暖的原因,你总是一个用积极态度拍摄的人?

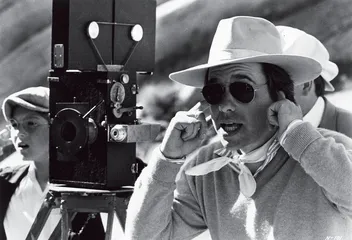

( 导演彼得·博格丹诺维奇在影片拍摄现场(1976年) )

( 导演彼得·博格丹诺维奇在影片拍摄现场(1976年) )

麦卡斯:就像是我现在做的,和年轻人干杯、跳舞、聊天,为什么不呢,不然怎么度过漫长的人生呢,人类和人生都是残忍的罪恶的,你总要想办法对付。

三联生活周刊:你的办法就是永不停息地拍摄,把摄影机当成堡垒?

麦卡斯:是的!但我没有任何解释,关于这个问题,我曾经的答案也都是错的,如今,我觉得这像是一场放逐,我明白了自己是永远的难民,总是在失去,家乡、家庭,甚至我的那些早期的日志,我为自己发展出这样的一种需要,通过我的小“保利”去和世界接触,这成了我的一种疾病,也许本来就是荒唐的,但对我来说,一切就是在褪色的,所以我热衷捕捉,哪怕一个现实的阴影也好。如果你经历那些我所经历的过往——战争、被占领、种族屠杀、集中营、难民营——可能会稍微理解,总之这也像是借口,我不知道,也许因为童年,就七八岁时在立陶宛的村庄里,每个人都对我说,哦,可怜的小男孩,你就要死了吧,这就是我,瘦小,害羞,所以我需要摄影机。

三联生活周刊:既然如此害羞,那么去关注那些风口浪尖上的前卫艺术家,这是怎么发生的?

麦卡斯:因为我到了纽约。没错,我还是一个农民的孩子,不过就是想继续写写我的诗,可能的话做点电影,但是命运给了我另外的一个计划,这样一些人出现在我的生活里。乔治·麦素纳斯、约翰·列侬、安迪·沃霍尔,还有另外的那些人,我不觉得自己需要他们,也不再寻找他们,但就是真的聚在一起。比如我可没有去找达利,他是传奇,我从没有想过去打扰他,谁知他却对我好奇起来,时不时就跑来我家,自然,我们成了朋友。安迪·沃霍尔更是有趣,他坐在我家LOFT的楼下的地板上看了几个月电影,我还不知道他是谁,干什么的,反正来了也就自己坐在那儿看片子。所以,其实这些都是自然而然的,我没有时间和诉求去与这些人见面,我也很忙啊,忙到没有时间吃东西。有一次我遇到一个吉卜赛女人,她说我的血管里流着布鲁诺、西班牙军官以及乔治·华盛顿的血液,说我曾经就是乔治·华盛顿,我不信,但隐隐觉得这倒解释了为什么我来到美国,以及为什么这群人能在我的身边聚集起来,事情就像是注定的。

三联生活周刊:你反对别人称你的电影是艺术电影,也不喜欢人家叫你艺术家,是视之为一种轻蔑或者贬损么?

麦卡斯:首先,艺术电影是一个非常叫人困惑的措辞,你知道在美国,上世纪50年代起,电影院放那些欧洲或者其他任何好莱坞制片厂之外的电影,都叫艺术放映,即便今天,任何有字幕的电影在美国也都叫做艺术电影,但是我们知道,不管是卢米埃尔兄弟,还是梅里耶或者G.W.格里菲斯、爱森斯坦,他们的作品都不是艺术电影,连戈达尔也不做艺术电影,所以,我们就是做电影的,艺术电影究竟是什么,我不清楚。

至于说自己是艺术家,你知道, 1966年的时候,在美国你站在街头问一句“你是不是艺术家”,会有800万人说“是的”,所以,当年我们在建SOHO的时候,乔治·玛修纳斯(George Maciunas)习惯先要盘问那些过来登记的人,“你是做什么的?”如果那个人说“我是艺术家”,那么乔治就说“好吧,那就付双倍吧”,他恨人们觉得自己是艺术家,为什么不老老实实地说自己是画画的,做电影的,或者做音乐的。

三联生活周刊:那么你怎么看待“实验电影教父”的称谓?

麦卡斯:我坚信生活或者艺术里没有幽默是不值得度过的,这是幽默的一种吧?

我必须说,我其实并不是一个总在思考的人。人们总是想得太多了,并且把自己看得太重了,我的生活没有任何计划,回首人生,我最重要的发现在于明白我自己并不一定要做什么,我所有要做的不过是允许事情去发生,尽量别挡在它们的路中央,我不确定自己是不是影响了别的艺术家或者电影制作者,如果真的这样,我希望我的功能就像是一个接生婆那样,去照亮新鲜事物诞生的那一刻,或者也应该就像是一名保镖,去保护那些无助的新生事物免受那些当权派的影响。一个人把自己过于认真地放进艺术里、生命里,是愚蠢至极的。

三联生活周刊:你总在强调创作中自我的位置,但你怎么看待60年代,它对你和你的创作没有影响么?

麦卡斯:哦,那是令人惊叹的时代!但坦白说,那个时期的一切热情其实来自于纳粹德国和苏维埃时期造成的文化上的饥渴,那个时候我也确实处于那样一种状态,对那些身边艺术领域的新鲜刺激无比的敏感、兴奋。

我就是我自己,我也是那个60年代的产物。那个年代的人看够了人类能有多么的无理,多么的残酷,人类能憎恨彼此到怎样的地步,所以我们的一生都在做这样一件事情,去带给大家一些美丽的、温暖的、能看得到希望的存在,能让人类好过一些;至于主观、自由、自发,也是绝对不能否认,你知道这非常有趣的,一个人内在深藏的自我、困扰、诉求,能染色、扭曲他的所见、感知,比如当我读自己早年的文章对约翰·卡萨维茨(John Cassacetesd)电影《阴影》(Shadow)的论战,我后悔自己影评生涯中的批评,尽管不是恶意,并且为数甚少。我常常在反省那些批评,现在我明白那些批评不是建立在卡萨维茨要做的事情没有做到,而是建立在我要做的事情以及我正在做的事情之上,那些话对我的人生远远比对卡萨维茨的人生重要。

三联生活周刊:你是第一个肯定安迪·沃霍尔艺术的人,这是怎么开始的,最近在中国,安迪·沃霍尔非常时髦,你怎么看到这种回潮?

麦卡斯:每当那些新鲜的事物袭来我都会想去分享,我甚至没法独享一次日落,所以我必然会去写作,这是我性格里的一部分。但是为什么不是别人看到了安迪的重要性,我觉得这很难说,比如安迪的电影,纽约的艺术家和知识分子,他们或者喜欢好莱坞,或者喜欢传统的前卫电影《睡眠》(Sleep)就肯定不合这喜好,让我们面对这样的事实,哪怕到今天,所有的富豪、博物馆都去买安迪的画作,貌似安迪时髦到家了,但人们还是对他的电影极少有兴趣,在我看来安迪的那些电影相对他的绘画更像是素描,是安迪·沃霍尔对世界的素描,当然其中也有如《切尔西女孩》(Chelsea Girls)那样里程碑一样的存在,是整个20世纪艺术太重要的部分,但博物馆,哪怕是把安迪作为陈列主体的博物馆,至今忽视着这些重要的存在,所以你看,事情并没有怎么改变,从60年代开始,世界根本没有什么大变化,哪儿说得上回潮,停在那里而已。■ 褪色一切所有艺术乔纳斯麦卡斯从此