记忆诊所

作者:陈赛(文 / 陈赛)

( 影片《美丽心灵的永恒阳光》剧照 )

( 影片《美丽心灵的永恒阳光》剧照 )

删除记忆的小药丸

记忆不是我们能控制的东西。你想记住的,往往记不住,你不想记得的,偏偏忘不了。哪怕再正常的人,都会有那么一点往事不愿再记起,更何况那些深受悲伤或恐惧记忆折磨的人。但如果有人说,给你一片小药丸,能让你把这些不好的记忆都给删了,你愿意吗?

纽约州立大学的托德·萨克特(Todd Sacktor)教授一直在研究这种删除记忆的小药丸。两年前,他发现了一种叫PKMzeta的蛋白质,是人脑存储记忆的关键元素。动物实验已经证明,通过药物(ZIP)抑制这种蛋白质,可以永久性删除老鼠大脑中对于某种特定感觉的回忆。

在他的实验中,小白鼠花了3个月时间学会如何绕开一个会给它们带来电击的食物盘子。但一旦注射了这种药物,它们就忘了被电击的经历,而直接走向那个盘子找东西吃。

这个实验让人震惊之处很多。首先是记忆删除的速度之快,小白鼠的3个月相当于人类的10年,但药物几乎在瞬间就起了作用。而且,根据萨克特教授的后续观察,这些记忆一旦删除,就再也回不来了。

( 埃里克·坎德尔 )

( 埃里克·坎德尔 )

第二是它的特异性。药物并不影响短期记忆和大脑结构。药效一过,同样的大脑区域会生成新的长期记忆。

更神奇的是,这似乎是一种普遍的记忆存储机制,适用于不同的大脑区域,比如存储空间信息的海马区,存储情绪信息的杏仁核,或者存储运动信息的区域,都是利用PKMzeta来存储记忆。

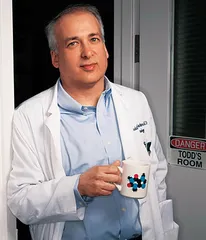

( 托德·萨克特 )

( 托德·萨克特 )

记忆一直是人类自我探寻过程中最神秘的一个领域。我们的经历会以某种方式在大脑中留下烙印,这种想法最早可以追溯到柏拉图在《泰阿泰德篇》中有关蜡上印记的隐喻。1904年,德国学者理查德·塞蒙把这种神秘痕迹命名为“记忆印迹”(Engram)。

但是,“记忆印迹”究竟是如何形成的呢?

( 伊丽莎白·罗夫特斯 )

( 伊丽莎白·罗夫特斯 )

传统的神经学认为,长期记忆是随着新的突触(神经细胞之间的交流通道)的成长而形成的。随着突触的成长,神经网络变得更粗更强,就像树枝慢慢变厚变粗,这就是记忆。但是,萨克特教授认为,记忆的形成取决于单个分子PKMzeta在某个突触上的堆积。每当你学会一些东西,PKMzeta就会出现在某个特定的突触上,然后,它们就像“生物哨兵”一样,无限期地驻扎在那里,不断强化细胞之间的连接。正是在这种动力支持下,记忆才能持续数年,甚至数十年。没有PKMzeta,记忆就会消失。

就记忆科学而言,这是一个革命性的发现,彻底改变了人们对记忆的理解。其实,萨克特教授在1993年就发现了PKMzeta,但直到2006年才最终将它与记忆联系在一起,其中关键的挑战在于,如何选择性开关这个分子,从而只影响某个特定的记忆,而不是把所有的记忆都给删了。

不少人对萨克特博士的研究深感不安,认为可能危及人性的根本,导致天下大乱。但是,这位科学家认为,知识的探求过程中,永远有基本性的冲突,但不能因此阻断科学的发现。随着人类对记忆的理解的加深,记忆“编辑”技术的发展势在必行,只是时间问题而已。但一旦这种技术成熟,社会必须学习如何明智地使用这些技术。

在他看来,首先的受益者将是那些饱受记忆折磨的人们,比如老年痴呆症患者。据估计,到2050年,全世界的老年痴呆症患者将达到1亿人。在他发现PKMzeta后不久,科学家已经在老年痴呆症患者的大脑神经元纤维中发现这种蛋白质的缺失。这个结果很可能帮助他们理解这种病症的首要病征——失忆。

有一种病叫中枢神经疼痛综合征,比如有人的手被汽车夹伤了,虽然伤口愈合,但疼痛的记忆仍然持续。理论上,ZIP能轻松地治愈这种疼痛。

还有一些研究致瘾的科学家认为可以利用这个原理治疗成瘾症。比如在大脑的伏隔核(重要的上瘾区)注射这种药物,可能会抑制患者对致瘾物的渴求。

从更长远的眼光来看,他的发现还可能用于改善普通人的记忆和认知,比如开发一种记忆强化剂,通过增加PKMzeta在大脑中的含量,将短期记忆快速转化为长期记忆。

如何忘记恐惧?

萨克特博士的记忆删除药目前只在动物身上实验成功过,距离人体试验还很远。但一种叫Propranolo的β-受体阻滞药已经被用于临床治疗创伤性记忆,比如恐惧感。

Propranolo本来是一种治疗高血压的普通药物,但阿姆斯特丹大学的神经学家梅雷尔·金迪特发现它能打乱大脑中恐怖记忆的编码过程。

在所有的记忆中,创伤性的记忆总是最持久和深刻的,恐惧的感觉尤其难忘,我们的大脑甚至为这些记忆提供了专门的保护——一种叫CSPGs的分子。

科学家先是训练实验对象对蜘蛛的恐惧感——每次给他们看蜘蛛照片时,都会施加一次轻微的电击。这样,实验对象每次看到蜘蛛都会觉得害怕。但是,如果事先给他们服用Propranolo,再出示蜘蛛照片,他们的恐惧程度就会大大降低,不再有惊跳的反应。与ZIP不同的是,Propranolo并不删除记忆,而是钝化记忆引发的情感强度。

这个实验的关键是时机——药物必须在恐惧记忆的巩固(consolidation)或再巩固(reconsolidation)阶段介入。

我们很容易将长期记忆想象成一种静态的、不变的东西,就像尘封在图书馆书架上的一本旧书。但事实上,记忆是一个不断变化的过程。记忆从短期到长期,要经历一个“巩固”阶段;一旦长期记忆形成,每次当我们从大脑深处调出这段记忆,它的神经元结构都会发生改变,突触上的蛋白质会破裂、重组。这就是所谓的记忆再巩固阶段。记忆在这个阶段很不稳定,.新的信息非常容易被整合到旧的信息框架内。这意味着只要在对的时间加入对的信息,就可以重塑或改变自己的记忆。

其实,除了药物之外,很多心理过程,比如重复、冲突甚至睡觉,都可能影响记忆的神经生物学。牛津大学的一位女教授艾米莉·福尔摩斯建议人们在看完恐怖电影之后,可以玩一些经典游戏,比如俄罗斯方块。她专门为此做过实验,发现玩游戏的志愿者与不玩游戏的志愿者能记住一样多的电影里的恐怖细节,但一个星期之后,前者的恐怖闪回少得多,情感上也不容易受到影响。她分析说,这是因为游戏耗损了大脑处理恐惧信息的能力,可见分心是对付恐惧和焦虑的良药。

人生毕竟不是电影。很多时候,真实人生中的恐惧,远比电影更让人难以承受。最极端的例子是大屠杀的幸存者,比如犹太裔意大利化学家普里莫·莱维,他曾被关押在奥斯维辛集中营11个月,受尽折磨,直到1945年才重获自由。1987年,他在家中坠楼身亡,有人推测他的自杀是因为奥斯维辛集中营的记忆过于恐怖沉重,死亡成了唯一的解脱。如果当时有一种技术可以像Propranolo那样减轻他的痛苦,他是不是就不会自杀了呢?

萨克特博士的导师埃里克·坎德尔(Eric R.Kandel)也经历过纳粹时期的暴力与恐怖。坎德尔是一位传奇的神经学家,获得过诺贝尔奖,他的研究领域是记忆的分子机制。他1929年出生于维也纳,9岁时随全家人逃离家乡,来到美国。在他求学的年代,神经科学还不存在,意识的生物学基础从来没有人探索过,也没人会向大脑深处寻求身份或情感的秘密。他可以算是现代神经科学的奠基人。他有一本书叫《追寻记忆的痕迹》,有中文版,详细记录了自己的人生和学术历程。

这位科学家终其一生都在思考童年时在维也纳见证的暴力和恐惧。如果可以选择删除这段童年记忆,坎德尔先生会不会愿意呢?

记忆,就像自由一样,是脆弱的东西

无论ZIP,还是Propranolo,都引发了强烈的道德忧虑。说白了,这些都是“洗脑”的技术。

想象一下,如果人的记忆像电脑文件一样,可以随意地删减和修改,将快乐的记忆一一保留,将痛苦、恐惧和生命中的种种伤痛统统遗忘,那是多么可怕的事情。

很多人会想起金·凯利的一部电影《美丽心灵的永恒阳光》。主人公的女友在一次吵架之后跑到忘情诊所删除了关于他的一切记忆。在极度的痛苦之中,他也决定把对女友的记忆删掉。但是,当“洗脑机”运行到一半时,他却突然后悔,但已无退路可走⋯⋯

其实,记忆“编辑”技术并不像人们想象的那么科幻化。在日常生活中,我们时刻都在“修改”自己的记忆,只不过自己没有意识到。

这就是记忆的吊诡之处——你得相信它,因为它是你人生绝大部分决定的基础,但又不能太相信它,因为它从来都不可靠,很容易被外界操纵。一个小小的暗示、一个错误的细节,当下环境或心态的变化,都可能让你的记忆变形、扭曲,甚至编出一堆子虚乌有但又深信不疑的记忆。

比起删除记忆,人为添加记忆其实是一件更可怕的事情,但这方面的技术发展也从来没有停止过。科学家已经成功的在果蝇脑中植入人造记忆,让它们躲离具有网球鞋臭味的气体。

心理学家的实验走得更远。加州大学欧文学院的心理学教授伊丽莎白·罗夫特斯(Elizabeth Loftus)是记忆植入方面的专家。她曾经成功地在数千人身上植入创伤性的记忆,比如幼年时走丢,被动物攻击,濒临溺死、窒息等等。很多实验对象都相信自己经历过这些事情,而实际上,他们根本没有。

暗示是最重要的技巧,提供一些虚假信息或细节,或者通过精密的盘问技巧,可以轻易地改变一个人对事件的回忆。这种事情在法庭案件中尤其常见。比如你问一个证人,嫌疑人是不是穿着绿色的夹克?他往往能自信地回忆起那个人的衣着和颜色,但事实上根本就没有夹克。

在一次实验中,她给一起恐怖袭击案的目击证人提供了一个小小的错误信息,使得这些证人都回忆自己在现场看到了受伤的动物,还言之凿凿地增加了许多逼真的细节,比如尘土中一只血流不止的猫。事实上,现场根本没有任何动物。

伊丽莎白教授在上世纪70年代就提出过“记忆诊所”的概念。她想象在未来,人类在记忆方面遭遇的诸多问题,都可以找专门的记忆医生解决。比如你的婚姻出了问题,医生可以帮你强化幸福的记忆,而弱化不开心的记忆。她甚至想象记忆诊所能够治疗社会偏见。

这当然是过于天真的理想。到了90年代,美国真的出了一批“记忆医生”,专门帮人“恢复”失去的记忆。当时出了数百起案件,起诉的依据都是受害者本已经忘却,但有人帮他们“恢复”过来的记忆。这些记忆大都与幼年或童年的各种创伤相关,譬如遭到严重虐待或者性骚扰。

根据多年的专业判断,伊丽莎白博士对这些“被恢复的记忆”深感怀疑,因为童年被虐待的经历往往是“难以忘记”,而不是“难以记起”。她认为,这些记忆很可能是在心理治疗师的暗示之下被灌输到“受害者”脑中的虚假记忆。面对强大的社会压力,她坚持做了大量的调查和研究,甚至为此丢了工作,但最终证明了许多人的清白,解除了许多家庭的痛苦。

这是一场公开的“记忆之战”,双方分歧的焦点其实就在于记忆是否可信,而伊丽莎白教授的立场始终如一——你不能相信自己的记忆。

此后20多年的时间里,她所有的学术兴趣都转向“记忆操纵”,就是为了证明“错误信息”的力量,提醒人们记忆的不可靠性。她最著名的一句话是:“记忆,就像自由一样,是脆弱的东西。”■ 记忆诊所