涨工资的承受力

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

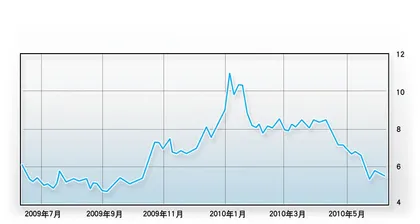

( 一年来的富士康股价 )

( 一年来的富士康股价 )

一周之内,富士康两度公告给员工加薪,幅度分别为30%和66%,合计超过一倍。同期,广东本田事件也以加薪24%收场。各省也纷纷提高了最低工资水平,一场自低收入阶层开始的加薪大潮似乎就要蔓延开来。对世界工厂的我们,人工成本的竞争力下降将是不能回避的问题。

一部iPad最低售价499美元,富士康获得的代工组装费用为每台11.2美元。从这里很难判断一部iPad给世界工厂里的中国工人带来的收入,不妨用富士康的年报予以推断:2009年富士康国际的总收入是72.41亿美元,员工成本4.85亿美元;据此计算,11.2美元里当有0.75美元成为员工的工资。这0.75美元再扣去富士康为员工支付的各种保险,再扣去代扣的个人所得税最后进入工人口袋的更少。处于世界产业链最低端的我们,实际上就靠着从每件电子产品中获得的几十美分收入,提供给国内的需求,完成经济拉动的国内循环。

涨一倍多以后,富士康员工从每台iPad里获得超过1.60美元的收入,月薪由900元翻番至2000元,可谓质的飞跃。但加在一部499美元零售价的产品上,变化率不过是0.3%,消费者几乎难以感知价格上的变化。这个意义上,涨工资并不影响中国市场的竞争力。美国商务部曾有一个说法,没有中国的廉价商品,美国CPI每年将上涨2%。可经由我们这里的计算,中国最受诟病的代工产业对海外物价的影响甚至更微弱,工人工资即使翻番,对终端产品的价格的影响也超不过1%,一个物价稳定限度内的数字。实际上,应对“血汗工厂”的指责,富士康本无必要第二次加薪。各地上调的最低工资水平也基本在10%到20%的幅度。这个幅度的工资成本,对产品的终端价格影响将更微弱,千分之一的数量级,这个程度,海外消费者根本感知不到。若意识到他们多花的几美分能极大地提高海外“血汗工厂”里劳动者的生活,他们或会主动为之。

富士康再加薪66%,或和公司的竞争战略有关。与大部分代工企业相比,富士康几乎是最倾向于降低人工操作,更多依靠自动化的企业。有报道说,郭台铭对自动化设备情有独钟,只要有钱他就去买最先进的设备,他甚至将机器人应用到生产线上。而富士康最大的竞争对手比亚迪更多仰仗的则是人力,比亚迪可谓把中国的人力成本优势发挥到了极致,流水线上的工序被分解成一个个工位,工人代替机器,完成简单的操作。比亚迪的工厂,几万工人同在一个厂房里作业,灯火辉煌的场面令海外参观者震惊得说不出话,自叹弗如。在简陋的生产环境中,比亚迪生产出了比索尼、三洋便宜15%的手机电池,比富士康低20%成本的手机。仅是设备,比亚迪的成本便节省40%。或许正是这种新型的竞争模式的出现,富士康在2009年的利润大幅度下滑。而为了保利润,人工成本被压低,工作压力增大,而收入却无法增加。

富士康在中国内地拥有员工超过40万,一个工厂的规模相当于一个城市,如此大的体量足以使其在代工的劳务市场上“牵一发而动全身”。富士康加薪,给竞争对手施加了压力,迫使其加以效仿,全行业得以将成本转嫁给消费者。代工业的加薪潮即将形成,那些用工多、自动化程度差的企业将处于不利的地位。追踪台湾科技企业多年的研究成果显示,通过集体加薪来保护利润率的能力在台湾科技公司中相当常见。从2008年开始,利润率不断下滑,但在此之前的大部分时间里,在薪资上涨的同时,科技行业却能保持利润率的长期稳定。

全员加薪的前景就在眼前,而对海外消费者,这场加薪运动似乎也并非洪水猛兽,难以接受。剩下的,恐怕就要考虑资本向劳动力更廉价的地区转移。印度、印度尼西亚和越南等的工资水平比我们便宜一倍有余,都是转移的目的地。但一个国家作为整体,要形成全方位的竞争优势,社会成本、基础社会、产业配套等方方面面的成型却不是一蹴而就的,这就为中国的产业转型赢得了时间。而中西部广大的腹地,虽然也提高了最低工资,但用工成本仍远低于珠三角,代工业也将向那里扩散。

经济学家郎咸平曾有著名的“6+1”理论:美国把制造业产业链中价值最低的一端(即“1”)放在了中国,而产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等6块非制造业(即“6”)都掌控在自己的手里。“6”是“软”的生产环节,“1”是“硬”的生产环节。这硬的环节,以资源和环境为代价,获得最少的利润,从长远看,当然是应该放弃的。■ 涨工资承受力