边缘的力量

作者:苗炜(文 / 苗炜)

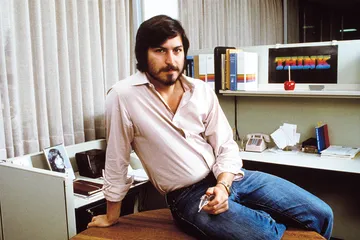

( 1981年时的苹果公司创始人乔布斯 )

( 1981年时的苹果公司创始人乔布斯 )

4年前,查普曼(Will Chapman)的小儿子问爸爸,为什么乐高玩具里没有枪呢?怎么用乐高拼出一款“二战”时的卡宾枪呢?查普曼先生当时是个软件工程师,小儿子9岁,现在,查普曼经营着BrickArms公司,他的妻子和3个儿子都帮他打工,他们生产45种“乐高枪械”,还有多款“‘二战’兵偶”,美国地区在线销售,接受定制,经销商遍布全球。查普曼用电脑软件设计出模具,用车床造出钢铁模具,然后注入塑料,“这和乐高的生产没什么两样,我从小就玩乐高玩具,现在自己做”。

他的公司被当成“微工厂”的典范,美国南加州大学的凯瑟琳·艾伦教授对本刊记者说,生产与设计的工具都已经变得便宜,你可以用免费的Google SketchUp制作出3D模型,3D打印机不过1000美元,3D CAD已经是广大设计人员的有力工具。而快速成型(Rapid Prototyping)技术也在发展,这一成型过程不再需要传统的刀具、夹具和机床,能直接和精确地将计算机中的设计转化为模型,甚至直接制造零件或模具。“这将给制造业带来一场革命。”凯瑟琳·艾伦说,“从车库或地下室里发展出一个伟大的公司,这样的故事已经很多了,人们最为了解的就是惠普和苹果。从传统上说,车库从来都是发明家的地盘,现在它也是‘微工厂’的火种,从车库里生产出来的模具,也许有一天会投入到大规模生产。车库里除了破自行车、割草机,也藏着一个尚待挖掘的金矿。”

凯瑟琳·艾伦所说的“发明家”其实是“Tinker”,原意是“修补匠”、“焊锅”、“笨拙的修补或改进”等等,但这种“Tinker”创造了无数奇迹——珍妮纺织机是哈格里夫斯的改进,蒸汽机曾被很多矿山的工程师改进,莱特兄弟是在自己的自行车商店里造出了飞机。等到“电脑革命”来临时,“车库创业”成为一种神话,微软来自偷偷跑出家门去写程序的比尔·盖茨,苹果来自乔布斯家的车库,Google来自PaloAlto城里“大学街”上的一栋小房子,据说,那栋小房子此前的租户创建了罗技(Logitech)和支付宝(Paypal),因此风水极好,租金也不便宜。尽管“Tinker”、车库起家(Garage Startup)和现在的“微工厂”有不同的含义,但其本质上的精神却有一致的地方,那就是“动手去做”。风险投资者说,你创业没成功还好办,一旦你成功了,就会有3个斯坦福的博士在一个小公寓里尝试打败你。没错,车库起家的苹果最近超过微软成为市值最大的科技公司,在哈佛大学宿舍里开发出来的“Facebook”也超过了Yahoo。

“我一直疑惑,硅谷所说的‘车库起家’到底是什么感觉,现在我开始亲身体验了。”在印度新德里创业的瓦尼(Vaani),2008年从加拿大滑铁卢大学毕业,获得计算机博士学位,花了一个月的时间适应自己的家乡,然后就在自己的公寓里开始了“车库创业”,几个桌子,几把椅子,几台电脑,还有音响设备。他的同伴巴拉,每天会花上一段时间阅读卡夫卡,其余的时间就是喝着咖啡编写程序。不过,瓦尼的团队并没有享受太久这种缩在公寓里改变世界的感觉,新德里的“信息产业创业园”给他们提供了新的办公地点。瓦尼向我们介绍他要干的事情——给所有非公开的广播电台搭建平台,给他们的声音资料建立档案,能让人轻松搜索到声音资料和图像资料,能更方便地让听众和电台实现交流,不管是线上的还是线下的,帮助小电台找到广告。

在某些研究个人电脑历史的专家看来,电脑革命的传奇一直是以一种“不恰当”的描述在进行,过多强调了“车库精神”和个人能力的作用,而忽略了政府和国防部门在电脑革命的进程中所起到的作用。比尔·盖茨曾经说过,个人电脑的发展过程中一个最奇妙的事情就是“没有政府的参与”。微软的确是一个大学辍学生的杰作,苹果也是从车库里干出来的,但这种浪漫主义和个人英雄主义的传奇并不全面。美国航空航天局(NASA)、国防部、政府的气象部门和人工智能部门对电脑硬件及软件的研究是个人电脑的“催化剂”。

保罗·格雷厄姆是一个程序员,也是一个风险投资家。在他看来,电脑在70年代被大公司、政府部门所垄断,到现在全面普及,这样的变化在经济发展的历史上出现过很多次。这种技术上的转折,类似于19世纪50年代的钢铁、18世纪80年代的发电或者更早的纺织业。他认为,程序员就是当今时代的手工艺人,其他行业的人都必须依附于流水线的工业化生产才能谋生,只有程序员可以靠个人的手艺谋生。而互联网公司就像蚊子,唯一的竞争优势就是数量多,作为种族可以生存下来,作为个体九死一生。

保罗·格雷厄姆有一次和他的一位加拿大朋友参观苹果创业的那个仓库,他的加拿大朋友感叹,加州的天气的确适合“车库起家”,如果乔布斯和沃兹尼克在加拿大北部这么干,早就被冻死了。格雷厄姆强调,乔布斯和沃兹尼克创业的时候可并不是人们现在所想象的那么浪漫或“酷”,“他们都是边缘人物,上不了什么正经大学,老想着做出盗打电话的设备挣点儿小钱,他们就和一个阁楼上的疯癫诗人或者一个连画室都没有的穷画家差不多。车库创业在当时也不是什么‘高贵的传统’,就连创始人自己也看不起‘车库公司’,乔布斯一心想租一个体面的办公室,让人觉得自己是一个正经的公司。”

苹果公司的市值超过微软的那天,乔布斯接受《华尔街日报》的采访时被问到对此作何感想,他的回答是:“不那么真实。”美国报纸随后找到了苹果当年3个创始人之一、早已被淡忘的韦恩(Ron Wayne),他当年拥有苹果10%的股份,乔布斯和沃兹尼克各45%,但他很快就觉得这两个同伴不靠谱,他是3个人里唯一小有家财的,如果债主找上门来,他要负责,所以他向两个同伴出让了10%的苹果股份,换得800美元现金,如今这些股份价值220亿美元。这个让人叹息的韦恩先生也许从一个侧面说明了苹果当年是多么的边缘。

保罗·格雷厄姆说,那些伟大的改变很多都来自边缘人物,而这些边缘人物和“边缘公司”最初都是被别人小看的,即便是创始人自己也会小看,但许多创新性的事业是主流公司无法完成的,比如美国政府要是指派一个作家去写一本伟大的美国小说,那这个小说出来可能是《飘》和《根》的混合体,短时间内人们会被它的大部头所吸引,但很快就会证明这东西没什么价值。很多政府项目是出于责任,而无数边缘人物的创业是出于热情,“关于未来的互联网创业,我的第一个预言很简单,无数人将会创业。以前创业很昂贵,你不得不找到投资人才能创业。而现在,唯一的门槛就是勇气。初创公司正在经历着一种转变,它很像发生在成本降低时期的技术转变。一开始,新设备非常昂贵,只能小批量生产。然后,有人发现了降低成本的方法,生产数量开始增加。最终,这种设备找到新的用途”。

1984年,列维的《黑客:计算机革命的英雄》一书出版,他采访了比尔·盖茨、沃兹尼克等“边缘人物”,当年的黑客们有一个信念——电脑可以为普通人提供权利,使他们不再相信权威,促进“非集中化”。25年后,列维重新访问了这些老黑客,比尔·盖茨回忆:“我年轻的时候,这个行业才刚刚起步。那时候我们这些微处理革命的参与者都是年轻人。现在这个行业已经十分成熟了,想起来有点难以置信。”

如果再过25年,谁会知道现在这些边缘人物会做出什么来呢?微工厂会在多大程度上改变制造业的面貌?新型的互联网公司将会是什么样子?那些制造“个人飞行器”的人会不会真的让人用一种新交通工具上班?那些致力于空间探索的兴趣小组会不会成为太空中的一种新力量?■ 乐高乔布斯苹果边缘创业车库咖啡力量