故宫里的皇家天文馆

作者:王星(文 / 王星)

( 铜镀金浑天仪(全形)

铜镀金天体仪(清·顺治十四年)通高31厘米,地平圈直径31厘米;清宫造办处制

这是故宫所藏最早的一件天体仪。清军入关后,耶稣会传教士汤若望等人向顺治进献天文仪,包括浑天仪、地平日晷和望远镜各一架。这件镌刻有“顺治十四年制”款的天体仪上有地平圈、子午圈。环绕天球中腰的是地平圈,与之垂直相交的是子午圈,子午圈上设有天顶、北天极、时刻盘与游标。球体采用17世纪欧洲常用的黄道坐标,镌刻有南北黄极、黄赤二道、星象等。这件天体仪地平圈为镂空刻花圆盘,球体黄道上未刻24节气,星象图也不准确,基本无法进行实际测算,只能算是一件模型或礼器。 )

( 铜镀金浑天仪(全形)

铜镀金天体仪(清·顺治十四年)通高31厘米,地平圈直径31厘米;清宫造办处制

这是故宫所藏最早的一件天体仪。清军入关后,耶稣会传教士汤若望等人向顺治进献天文仪,包括浑天仪、地平日晷和望远镜各一架。这件镌刻有“顺治十四年制”款的天体仪上有地平圈、子午圈。环绕天球中腰的是地平圈,与之垂直相交的是子午圈,子午圈上设有天顶、北天极、时刻盘与游标。球体采用17世纪欧洲常用的黄道坐标,镌刻有南北黄极、黄赤二道、星象等。这件天体仪地平圈为镂空刻花圆盘,球体黄道上未刻24节气,星象图也不准确,基本无法进行实际测算,只能算是一件模型或礼器。 )

依据《故宫博物院藏文物珍品全集·清宫西洋仪器》介绍,目前故宫博物院收藏的与西学有关的科技文物约有2000多件,大致可分为天文学、数学、物理学、地学、机械钟表及医学六大类,分散产生于清代各朝。顺治年间仅有天体仪、浑仪、日晷、地球仪、望远镜几类,到康熙年间增加了数学、测绘学、光学等仪器。乾隆年间的藏品最可观,但大多是机械钟表。乾隆以后,宫廷科技仪器的来源基本枯竭,除光绪末年增添了一些西医药类器具外,再未出现其他与同时代西方科技发展相关的器物。

西学输入中国,最先发生显著影响的是天文学领域,这与中国传统上对于历法的重视不无关联。利玛窦以钟表打开明神宗宫门的故事如今已尽人皆知,但《明史》上并没有只把他简单记述为一个钟表匠,而是评价为:“精于天文、历算之学,发微阐奥,运算之器,前此未尝有也。”在中国最早有关望远镜的著作、明万历年间的《天问略》中,为使中国官员与文人感兴趣,其作者耶稣会传教士阳玛诺也将望远镜的发明者伽利略赞誉为“西洋精于历法一名士”。

伽利略天文望远镜发明20年后,1629年徐光启就已建议制造天文望远镜,但无果而终。100多年后,乾隆敕造玑衡抚辰仪时仍弃望远镜照准仪不用,而采用更接近中国传统技术的窥衡,由此可见望远镜在天文学上的价值并未被真正看重。目前故宫收藏望远镜150多架,多为康乾时期收藏。与这些被称为“千里镜”的器物在测绘学与军事上发挥出的作用相比,望远镜在观象台上的缺席格外醒目,而整个清代发布的星表都是没有望远镜实测数据为根据的,这一事实也令人瞠目结舌。

机械钟表将西方天文学带入了中国,却没有在实际的天文观测中起作用。包括南怀仁在内的耶稣会传教士都未曾提议为观象台制造机械钟表一类的计时器作为天文钟,后人推测可能是因为传教士认为当时机械钟表的精度还达不到天文计时的要求。在南怀仁留下的那些面向欧洲读者的著述中曾多次提到:当那些不懂天文学的官方“裁判”注意到有些事与天象不合时,他们既不把差错归于仪器的建造,也不归于自己不知道仪器的使用方法,他们会指责天文学家的推算偏离了天象,甚至怀疑欧洲天文学与天象矛盾。

但南怀仁等人的记述并未贬低康熙在西方人心目中的形象。与康熙同时代的德国启蒙思想家莱布尼茨评价说:“我以为,康熙帝一个人比他所有的臣僚都更具远见卓识。我之所以视他为英明的伟人,是因为他把欧洲的东西与中国的东西结合起来了⋯⋯他以其广博的知识和先见之明,远远超过所有汉人和满人,仿佛在埃及金字塔上又添加了一层欧洲的塔楼。”这种称誉与现代以席泽宗、张顺洪为代表的科学史学家提出的“康熙盛世:中国科学衰落之始”说法形成了鲜明的对比,后一种论断的主要依据是认为:“明末中西文化交流的活动是在中国士大夫、学者与西方传教士之间自发进行的,皇帝本人并未直接参与;康熙时期却是皇帝本人对西方科学技术有很大兴趣,而学者与西方传教士之间的文化交流却少见。这样的文化交流活动容易受到皇帝个人兴趣的影响。一旦皇帝本人对西方科学技术失去兴趣,中西文化交流就会受到挫折。”

( 浑天仪(全形)

银镀金“南怀仁”款浑天仪(清康熙八年)通高37.3厘米,底座边长35.8厘米;清钦天监制

这件浑天仪是时任钦天监官员的比利时传教士南怀仁主持制作的,采用了中国传统的“六合、三辰、四游”结构设计法和托勒密的“地心说”理论,可演示太阳与月球围绕地球旋转,表现出日食与月食。仪器底座为紫檀木框架,地球安设于中心,四周除相对垂直而立的地平圈与子午圈外,另有刻有详细度数的黄道带、黄道圈、赤道与白道,其中黄道带上镌刻满汉文字,汉文为“康熙八年仲夏臣南怀仁等制”,地球上则刻有“亚细亚”、“欧罗巴”、“阿美利加”、“利未亚”等当时五大洲的名称。

这件精美得近乎工艺品的仪器曾具备特别用途。康熙七年,北京观象台的明朝圭表、简仪和赤道浑仪年久失修。康熙八年八月,康熙批准礼部“照南怀仁所指式样速造”新仪的建议。康熙十三年,南怀仁主持新制的赤道经纬仪、天体仪、黄道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪和风向器被安装在观象台,简仪、浑仪等中国式仪器被移到台下,这一更迭标志了以中国传统仪器为主要皇家观测工具时代的结束。 )

( 浑天仪(全形)

银镀金“南怀仁”款浑天仪(清康熙八年)通高37.3厘米,底座边长35.8厘米;清钦天监制

这件浑天仪是时任钦天监官员的比利时传教士南怀仁主持制作的,采用了中国传统的“六合、三辰、四游”结构设计法和托勒密的“地心说”理论,可演示太阳与月球围绕地球旋转,表现出日食与月食。仪器底座为紫檀木框架,地球安设于中心,四周除相对垂直而立的地平圈与子午圈外,另有刻有详细度数的黄道带、黄道圈、赤道与白道,其中黄道带上镌刻满汉文字,汉文为“康熙八年仲夏臣南怀仁等制”,地球上则刻有“亚细亚”、“欧罗巴”、“阿美利加”、“利未亚”等当时五大洲的名称。

这件精美得近乎工艺品的仪器曾具备特别用途。康熙七年,北京观象台的明朝圭表、简仪和赤道浑仪年久失修。康熙八年八月,康熙批准礼部“照南怀仁所指式样速造”新仪的建议。康熙十三年,南怀仁主持新制的赤道经纬仪、天体仪、黄道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪和风向器被安装在观象台,简仪、浑仪等中国式仪器被移到台下,这一更迭标志了以中国传统仪器为主要皇家观测工具时代的结束。 )

康熙将自己对于天文乃至数学的兴趣归始于即位初期目睹的那场“历算之争”,所谓“思己不能知,焉能断人之是非,因自愤而学焉”。无论是出于政治目的还是纯粹学术好奇,康熙的学习热情可能是认真的,而他的子孙们或许也是在以不同的理解方式认真继承着祖辈的爱好。如今看来,无论它们的主人是功是过,这些天文仪器现在还收藏在故宫中也许是最值得庆幸的:它们来自一个有些自私的皇家天文馆,但记录了一个当时所有老百姓都能看到的星空。■

( 铜仪器(全形)

铜赎金“乾隆甲子年款”三辰公晷仪(清乾隆九年)子午圈直径36.7厘米。清宫造办处制

乾隆九年,耶稣会传教士、时任钦天监监正戴进贤发现使用已久的南怀仁星表与天象运度不符,遂与同仁一起上书《灵台仪象志》申请增修新仪。同年乾隆视察观象台,认为浑仪符合中国的观测传统,而西法在刻度划分方面占优,感慨:南怀仁的六架仪器“占候虽精,体制究未协于古。赤道一仪,又无游环以应合天度”。乾隆九年底,和硕庄亲王允禄等迎合帝意奏请制造三辰公晷仪。

三辰公晷仪没有地平圈,用游表而不用窥衡,借助螺旋调节水平,引入了天体仪调节北极高度的原理,因而具有欧洲仪器的结构特征,同时又将赤道环再次分为中国简仪上的那种天常赤道圈和游旋赤道圈。 )

( 铜仪器(全形)

铜赎金“乾隆甲子年款”三辰公晷仪(清乾隆九年)子午圈直径36.7厘米。清宫造办处制

乾隆九年,耶稣会传教士、时任钦天监监正戴进贤发现使用已久的南怀仁星表与天象运度不符,遂与同仁一起上书《灵台仪象志》申请增修新仪。同年乾隆视察观象台,认为浑仪符合中国的观测传统,而西法在刻度划分方面占优,感慨:南怀仁的六架仪器“占候虽精,体制究未协于古。赤道一仪,又无游环以应合天度”。乾隆九年底,和硕庄亲王允禄等迎合帝意奏请制造三辰公晷仪。

三辰公晷仪没有地平圈,用游表而不用窥衡,借助螺旋调节水平,引入了天体仪调节北极高度的原理,因而具有欧洲仪器的结构特征,同时又将赤道环再次分为中国简仪上的那种天常赤道圈和游旋赤道圈。 )

( 局部 )

( 局部 )

( 款识 )

( 款识 )

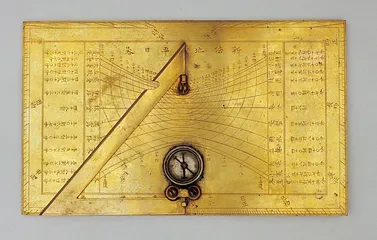

( 新法地平日晷(全形)

银镀金“汤若望”款新法地平日晷(清顺治)晷盘长23.1厘米,宽14.7厘米,通高17厘米

此日晷为汤若望于顺治元年七月初九特别向摄政王多尔衮和顺治皇帝进呈的献礼,是目前仅存的留有汤若望自己名款的仪器。日晷底座为红木,晷面上端刻有“新法地平日晷”字样。所谓“新法”,意指此日晷的制作采用了欧洲正流行的地平式日晷的设计原理,使用时需先用指南针定南北,然后使三角形晷针直立,当阳光移至晷针缺口处被遮蔽时,便在晷面上投下影子。

此种地平日晷当时刚盛行于欧洲,由此可见当时中国所能接触到的西方科技的水平。从日晷的所有细节设计中也可看出汤若望为顺应“新朝定鼎,天运已新”的需要而花费的苦心。中国历史上一向认为天象与王朝的兴亡密切相关,汤若望便利用这一时机,把原为明朝制订的《崇祯历书》改名为《依西洋新法历书》,奉献给清宫。清宫接受了这部历法,改称为《时宪历》颁行天下,一直沿用到清朝末年。 )

( 新法地平日晷(全形)

银镀金“汤若望”款新法地平日晷(清顺治)晷盘长23.1厘米,宽14.7厘米,通高17厘米

此日晷为汤若望于顺治元年七月初九特别向摄政王多尔衮和顺治皇帝进呈的献礼,是目前仅存的留有汤若望自己名款的仪器。日晷底座为红木,晷面上端刻有“新法地平日晷”字样。所谓“新法”,意指此日晷的制作采用了欧洲正流行的地平式日晷的设计原理,使用时需先用指南针定南北,然后使三角形晷针直立,当阳光移至晷针缺口处被遮蔽时,便在晷面上投下影子。

此种地平日晷当时刚盛行于欧洲,由此可见当时中国所能接触到的西方科技的水平。从日晷的所有细节设计中也可看出汤若望为顺应“新朝定鼎,天运已新”的需要而花费的苦心。中国历史上一向认为天象与王朝的兴亡密切相关,汤若望便利用这一时机,把原为明朝制订的《崇祯历书》改名为《依西洋新法历书》,奉献给清宫。清宫接受了这部历法,改称为《时宪历》颁行天下,一直沿用到清朝末年。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第六重:象限仪。专门测量天体地平高度的观测仪器。沿正方形盘面刻四象限,其中两条直边斜线刻画度分,在弧形的仪面上镌刻象限90°,游标上也刻90°。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第六重:象限仪。专门测量天体地平高度的观测仪器。沿正方形盘面刻四象限,其中两条直边斜线刻画度分,在弧形的仪面上镌刻象限90°,游标上也刻90°。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第二重:时刻度分盘(上图)。为已换算好的时刻度数表。方框内镌“此仪器宜北极出地高四十度”。盘面分两重盘:下重盘为固定不动的银盘,镌刻时刻、度数。上重盘可旋转,在时刻、度数的位置上镌刻“日出入地平”、“表影余日”、“黄昏时刻”、“日行宫读”、“日距度”等字,紧邻字下为银镀金盘出镂空长方格,可看底盘的各种数字。

第三重:罗盘仪(下图)。用于测定方向的仪器。仪面圆盘的外周圈刻四象限,内圈刻方位名称,中心玻璃盘内为指南针,玻璃框边缘附可旋转的指针。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第二重:时刻度分盘(上图)。为已换算好的时刻度数表。方框内镌“此仪器宜北极出地高四十度”。盘面分两重盘:下重盘为固定不动的银盘,镌刻时刻、度数。上重盘可旋转,在时刻、度数的位置上镌刻“日出入地平”、“表影余日”、“黄昏时刻”、“日行宫读”、“日距度”等字,紧邻字下为银镀金盘出镂空长方格,可看底盘的各种数字。

第三重:罗盘仪(下图)。用于测定方向的仪器。仪面圆盘的外周圈刻四象限,内圈刻方位名称,中心玻璃盘内为指南针,玻璃框边缘附可旋转的指针。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第一重:三辰公晷仪。通过测日月星而求得时刻的仪器。仪器分两重盘:底重盘为固定不动的银盘,上刻十二时辰,分初、正。上重盘为银镀金盘,可旋转。沿盘最外边周圈镌刻二十四节气。内圈刻十二时辰,分初、正。次内圈镌刻三十日。次内圈竖向镌刻恒星名称,如壁宿第一、参宿第七等。再次内盘刻星等符号。盘中心设游标。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第一重:三辰公晷仪。通过测日月星而求得时刻的仪器。仪器分两重盘:底重盘为固定不动的银盘,上刻十二时辰,分初、正。上重盘为银镀金盘,可旋转。沿盘最外边周圈镌刻二十四节气。内圈刻十二时辰,分初、正。次内圈镌刻三十日。次内圈竖向镌刻恒星名称,如壁宿第一、参宿第七等。再次内盘刻星等符号。盘中心设游标。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第四重:地平仪(上图)。用于测方位角。圆形仪面上刻四象限,方形仪面上各直边从中心0°起,分别刻“一十”、“二十”、“三十”度。仪面中心设窥器,沿窥器两边刻“一十”、“二十”、“三十”等数字。

第五重:简平仪(下图)。用于求时刻、求某时某星上中天、日出日落时刻等。底盘上镌“此简平仪宜北极出地高四十度”。下重盘为固定不动的银盘,即北恒星盘,上镌经纬线,中心为北极,沿盘边周圈镌刻十二时辰。上重盘为可旋转的银镀金镂空盘,小圆圈为黄道,其上镌刻十二宫。此星盘的黄道十二宫名称是用中国十二时名称对应西方黄道十二宫而镌刻的。镂空盘上刻星宿名及度分,中心安游标。 )

( 简平地平合璧仪(局部)

第四重:地平仪(上图)。用于测方位角。圆形仪面上刻四象限,方形仪面上各直边从中心0°起,分别刻“一十”、“二十”、“三十”度。仪面中心设窥器,沿窥器两边刻“一十”、“二十”、“三十”等数字。

第五重:简平仪(下图)。用于求时刻、求某时某星上中天、日出日落时刻等。底盘上镌“此简平仪宜北极出地高四十度”。下重盘为固定不动的银盘,即北恒星盘,上镌经纬线,中心为北极,沿盘边周圈镌刻十二时辰。上重盘为可旋转的银镀金镂空盘,小圆圈为黄道,其上镌刻十二宫。此星盘的黄道十二宫名称是用中国十二时名称对应西方黄道十二宫而镌刻的。镂空盘上刻星宿名及度分,中心安游标。 )

( 简平地平合璧仪(全形)

御制银镀金简平地平合璧仪(清康熙十三年)边长25.7厘米,高5.5厘米,清宫造办处制

简平地平合璧仪由6件不同的仪器组成,分别嵌在6个银镀金的方盘内,再由合页将方盘依次连接,合入方盒内。盒内另附有算筹、测度线、铅笔、黑板、象牙纸、星宿度说明册等物,时刻度分盘上镌刻“大清康熙癸酉岁清和月御制”铭文。据故宫宫廷部研究员郭福祥介绍,欧洲未曾见过类似形式的仪器,以制造时间、仪器尺寸及附件看,应是康熙本人为配合学习西方天文、数学、测量等知识,在京师(北京地区)短距离实测所用的仪器。 ) 汤若望日晷天文传教士皇家康熙望远镜故宫天文馆怀仁南怀仁

( 简平地平合璧仪(全形)

御制银镀金简平地平合璧仪(清康熙十三年)边长25.7厘米,高5.5厘米,清宫造办处制

简平地平合璧仪由6件不同的仪器组成,分别嵌在6个银镀金的方盘内,再由合页将方盘依次连接,合入方盒内。盒内另附有算筹、测度线、铅笔、黑板、象牙纸、星宿度说明册等物,时刻度分盘上镌刻“大清康熙癸酉岁清和月御制”铭文。据故宫宫廷部研究员郭福祥介绍,欧洲未曾见过类似形式的仪器,以制造时间、仪器尺寸及附件看,应是康熙本人为配合学习西方天文、数学、测量等知识,在京师(北京地区)短距离实测所用的仪器。 ) 汤若望日晷天文传教士皇家康熙望远镜故宫天文馆怀仁南怀仁