黑色迷思

作者:何潇(文 / 何潇)

( 上世纪50年代,模特展示美国设计师内蒂·罗森斯坦尼设计的小黑裙 )

( 上世纪50年代,模特展示美国设计师内蒂·罗森斯坦尼设计的小黑裙 )

黑色代言人

尽管“X是新黑”(X is new black)的论断层出不穷,却只是在反证黑色的历久弥新。这个结论也可以通过实际操作的方式来验证,譬如,丢给设计师一道“用黑色设计同一件衣服”的题目,答案可能比任何一种彩色都要来得异彩纷呈。月前,施华洛世奇元素在中央美院展示了22条小黑裙,正是一道名为“22 Ways To Say Black”命题作文的答案。2009年,施华洛世奇元素邀请时尚界22位知名设计师,分别设计一条小黑裙,以参加2010年9月在纽约市举行的拍卖活动。今年上半年,人们终于在巴黎和北京见到了这22条小黑裙的真容。

这22件黑色小洋装皆为手工制作,并融入了施华洛世奇元素,设计师来自各大时装屋,有Diane Von Furstenberg、Fendi、Givenchy、Jean-Paul Gaultier、Sonia Rykiel、Thakoon、Valentino,等等。在展览中,22条裙子透露了这样一句暗语:看似千篇一律的黑色,实际千人千面——它有时是干练时髦的,比如Gianfranco Ferré与Phillip Lim(3.1 Phillip Lim)的直筒连衣裙那样;有时又是高贵性感的,就像Lanvin与Alberta Ferretti的鸡尾酒小洋装,Donna Karan New York与Giorgio Armani Privé的晚礼服;它当然也可以是不守规矩的,好比维维安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)做的那样,在塔夫绸派对裙上加添水晶网布,制出一条蜂腰窄裙来﹔它甚至可能是荒诞不经的,这个例子是马丁·格兰特(Martin Grant)的设计,他在裙上铺满了水晶元素,让原本曲线玲珑的短袖连衣裙看起来像是一件鱼皮的战衣。

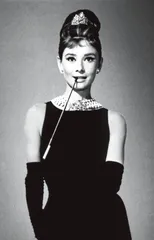

无独有偶,在比利时安特卫普时装博物馆(Modemuseum Provincie Antwerpen-MOMU),一场名为“时尚与时装里的黑色大师”的展览正在举行,主题也是黑色。展览呈现了“黑色”在不同历史时期的象征意义的演变,也展示了时尚史上诸多“黑色代言人”的作品,譬如Chanel、Givenchy、川久保玲、三宅一生、Gareth Pugh、Ann Demulemeester,等等。“黑色对于各种人群都有吸引力,原因各异,你既可穿它去葬礼,也可穿它去派对。”博物馆负责此次展览的策展人卡伦·凡·哥滕霍温(Karen Van Godtsenhoven)告诉本刊记者,“时尚偶像都偏爱这种颜色。比如说小黑裙,它既受到奥黛丽·赫本喜爱,也被麦当娜喜欢,是一个优雅的标记。”

有人将小黑裙的这种“千人千面”归结为高级时装本身的功勋。乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)谈到其在“22 Ways To Say Black”项目中设计的礼服时说:“高级时装是设计师最纯粹的艺术表现方式,也是在不受商业限制下,真正探索时尚的各种可能性的机会。”而在卡伦·凡·哥滕霍温看来,黑色对推进时装形式的发展起到了十分重要的作用,“在一些日本设计师和比利时设计师那里,这一点体现得非常明显。黑色意味着色彩与光线的缺席,因此,焦点被集中到了设计和剪裁上”。

( 施华洛世奇元素小黑裙 )

( 施华洛世奇元素小黑裙 )

卡伦·凡·哥滕霍温特别提到展览中一条由荷兰新锐女设计师伊里斯·凡·赫本(Iris Van Herpen)设计的裙子,出自其2010年春夏的“辐射侵袭”系列。设计师希望通过服装展示“日常生活中的辐射”——它可能来自不起眼的东西,譬如微波炉和手机。裙子呈黑色,整体由皮革制作,为了达到“滴水不漏防辐射”的功用,里层由橡胶制作,外层则加设了防辐射外壳,设计颇为有趣。“我十分喜欢这条裙子,设计师将老派的手工技艺和新式的服装技巧融合了。这让裙子看起来十分年轻、充满未来感,却丝毫没有削减小黑裙所象征的女性优雅。”卡伦·凡·哥滕霍温说。

小黑裙的迷思

( “时尚与时装里的黑色大师”展出的作品 )

( “时尚与时装里的黑色大师”展出的作品 )

一个问题是,为什么是小黑裙?经典不胜枚举,而唯有小黑裙,早在上世纪20年代就被时尚界宣称为“有品位女性衣橱之必备单品”。“小黑裙并不是20世纪的新鲜产物。早在19世纪末,黑色就已经流行开来了。只是好像在忽然之间,摩登时代的‘新女性’都穿上了小黑裙,这与香奈儿小黑裙的出现不无关系。”卡伦·凡·哥滕霍温告诉本刊。

在1926年10月的美国版《Vogue》上,有人撰文称“看到了时尚的未来”——这是作者看到此时香奈儿所设计的无领小黑裙之后做出的断言。作者在文中进一步宣称,小黑裙“将会出现在所有摩登工作女性的衣橱里”,并将小黑裙与当年红极一时的福特汽车做比,认为1926年的香奈儿小黑裙正是服装中的福特T型车。“这是因为福特T型车在20年代十分流行,并且同样是黑色的。因此,‘福特—香奈儿’被认为是另一个时尚经典。”卡伦·凡·哥滕霍温说。在某些方面,福特T型车与香奈儿小黑裙确乎有着相同的神韵,这种相似甚至是颜色以外的。它们都是“现代化”的象征:简单,方便,更高的自由度,更懂得进行自身推广——它们的身后都站着一场革命。

( 施华洛世奇元素小黑裙 )

( 施华洛世奇元素小黑裙 )

只需看看这条传奇性的裙子,不难理解《Vogue》在1926年做出的那番慷慨言辞:无领,亦无多余修饰,袖子长且贴身;上部衬衫设计,延至及臀处,化为直线形的裙摆——这种设计被看成是“女性优雅的理想制服”。热衷于研究日常生活文化的人,大约会从它身上看出“女人、生产力与黑色”之间的隐秘联系,并得出“此时,社会生产关系与女性身体的符号意义正在发生改变”的论断来。这或许有益于破解小黑裙长盛不衰的迷思:它既是女性的,又是权力的。

那么,1926年的小黑裙的独特之处在哪里?答案可以很简单:它是一条小黑裙之前,首先是一条香奈儿,而香奈儿不仅是个裁缝,还是个偶像。“香奈儿本人的风范对于小黑裙的推广,以及令其在最终成为时尚传奇,起到了十分重要的作用。”卡伦·凡·哥滕霍温告诉本刊,“这也因为香奈儿出色的商业直觉——在恰当的时间与地点里,媒体对小黑裙进行了非常有利的宣传。”

( 黑的吉光片羽

香奈儿在1926

尽管这条裙子已被谈论了无数次,但谈到LBD(Little Black Dress),1926年的“福特裙”依然是个绕不过去的话题。虽然有些时候,它也会被一些设计师,譬如保罗·波列(Paul Poiret),指责为“缺乏营养”,却并不妨碍它继续出现在社会名流、电影明星、知识分子、普通白领甚至朋克、哥特们的衣橱里。它是如此符合各时代、各阶层的女性心理:更瘦,更美,更摩登,更有力。 )

( 黑的吉光片羽

香奈儿在1926

尽管这条裙子已被谈论了无数次,但谈到LBD(Little Black Dress),1926年的“福特裙”依然是个绕不过去的话题。虽然有些时候,它也会被一些设计师,譬如保罗·波列(Paul Poiret),指责为“缺乏营养”,却并不妨碍它继续出现在社会名流、电影明星、知识分子、普通白领甚至朋克、哥特们的衣橱里。它是如此符合各时代、各阶层的女性心理:更瘦,更美,更摩登,更有力。 )

1927年,生产了19年、创造了1500万销量的福特T型车最终停产,风靡一时的时尚经典就此定格在20年代。而曾被称为“时装里的福特T型车”的小黑裙,依然出现在时装屋每一季新装系列里。实际上,它出现在所有“现代化了的城市”的街口巷边——那些被时代推搡为独立自主的黑衣丽人们,行色匆匆,身后紧随的都是1926年的影子。

适逢其时的黑色

( 1961年的奥黛丽

卡尔·拉格菲在谈到“史上最合适穿小黑裙的人”时,说了三个名字,只有一个不是法国人:奥黛丽·赫本。1961年,奥黛丽·赫本穿着Givenchy小黑裙站在清晨的橱窗前,电影史上诞生了一个经典。近半个世纪后,拍卖史上诞生了一个新纪录:这条裙子被一位神秘买家以46.72万英镑的价格从伦敦克里斯蒂拍卖行拍走,创造了电影服装拍卖史上的最高纪录。 )

( 1961年的奥黛丽

卡尔·拉格菲在谈到“史上最合适穿小黑裙的人”时,说了三个名字,只有一个不是法国人:奥黛丽·赫本。1961年,奥黛丽·赫本穿着Givenchy小黑裙站在清晨的橱窗前,电影史上诞生了一个经典。近半个世纪后,拍卖史上诞生了一个新纪录:这条裙子被一位神秘买家以46.72万英镑的价格从伦敦克里斯蒂拍卖行拍走,创造了电影服装拍卖史上的最高纪录。 )

卡伦·凡·哥滕霍温用“到得适逢其时”来形容1926年的小黑裙。实际上,永远适逢其时的不是作为衣服的“福特裙”,而是作为颜色的黑色。着装顾问会给出这样的箴言警句:“当你不知道该穿什么的时候,穿黑色。”在这些意见的指导下,那些在衣橱前面不知所措的人一次次被拯救了。这些成功经验让人们相信:“黑色永远也不落于流行。”可是,什么让这种颜色获得了永不落伍的魔力呢?

“女人们对它的热爱部分因为它的瘦身效果。而在男性那里,黑色通常意味着权力——这一点在警服和商务着装里表现得尤为明显。在反叛的年轻人那里,黑色广受欢迎,这也让事情变得饶有意味——这种颜色既是象征权势的,又是反文化的。因此,它有了持久不衰的魅力,永不会落于时尚之外。”卡伦·凡·哥滕霍温告诉本刊。

( 日本人的黑色入侵

1981年,作为日本设计师的川久保玲与山本耀司首次出现在巴黎的时候,令欧洲人感到震惊。这不仅因为东方设计师在面料、剪裁上的出乎意料,甚至不合逻辑,也因为他们能将看来晦暗的颜色,譬如黑色,演绎得出神入化。在川久保玲与山本耀司那里,黑色是不破不立,它消解了性别的边界、历史与未来的距离,因而比任何其他颜色都更为自由。 )

( 日本人的黑色入侵

1981年,作为日本设计师的川久保玲与山本耀司首次出现在巴黎的时候,令欧洲人感到震惊。这不仅因为东方设计师在面料、剪裁上的出乎意料,甚至不合逻辑,也因为他们能将看来晦暗的颜色,譬如黑色,演绎得出神入化。在川久保玲与山本耀司那里,黑色是不破不立,它消解了性别的边界、历史与未来的距离,因而比任何其他颜色都更为自由。 )

可黑色并非生而风华正茂。“黑色开始与时尚发生关联,是19世纪以后才有的事情。”卡伦·凡·哥滕霍温说。为了这场以黑色为主角的展览,安特卫普MoMu博物馆进行了长时间的筹备,对资料进行搜集和整合,在此过程中,很多历史资料浮出水面。“我们发现,早在16、17世纪,安特卫普就已经成为欧洲黑色染色的中心。这座城市在历史上就与黑色有着密切的联系。”卡伦·凡·哥滕霍温对本刊说,“但在17世纪,黑色是一种非常昂贵的颜料,只有富裕阶层才穿得起黑色。因此黑色最先是与富裕和身份联系在一起的。后来,逐渐成为哀悼和虔敬的代表颜色。”在很长的一段时间里,黑色与死亡、哀悼甚至是丑闻联系在一起。最好的例子莫过于美国画家约翰·辛格尓·萨金特(John Singer Sargent)的《X女士肖像》,画中人穿了一条黑色吊带晚礼服,在今天看来优雅得体,在当时却是怪异而不体面的。

进入20世纪,一切改变了。“黑色有了更多的含义——摩登、知性、地下、前卫,甚至成了泛意上的时尚颜色。”卡伦·凡·哥滕霍温说。这种改变与一些事件有关,譬如1910年的“黑色阿斯科特”(Black Ascot)。是年5月,英王爱德华七世逝世,为表哀思,所有前往阿斯科特皇家马会的人只能一袭黑色。结局是,这年的马会成了时尚史上最为著名的“黑色事件”,也为后来者提供了源源不断的灵感——《窈窕淑女》就是其中一例。“这件事让黑色与高级时装、奢侈品建立了稳固的联系。”南安普顿大学温彻斯特艺术学院的讲师艾曼纽尔·迪瑞克斯(Emmanuelle Dirix)为展览撰文,谈到黑色的“世纪转身”。在她看来,世界大战推动了这个“转身”的发生:“它让人们联想到黑色与死亡和哀悼之间的关系时,态度放松了些。”

( Raf Simons

黑色来自比利时

卡伦·凡·哥滕霍温谈到“黑色大师”展的起因,是“安特卫普一直与黑色有深刻的渊源。”这句话从服装设计师身上可以得到很好的印证。比利时设计师对黑色的偏爱,似乎已经从个人行为转变成了群体现象。不论是1987年在伦敦时装周上成名的第一代“安特卫普六君子”,如安·迪穆拉米斯特 (Ann Demulemeester),还是后来的接棒者,如拉夫·西蒙(Raf Simons),都毫不掩饰对黑色的喜爱。这或许因为,作为一种“缺席”的颜色,黑色给予了设计师更大的空间。 )

( Raf Simons

黑色来自比利时

卡伦·凡·哥滕霍温谈到“黑色大师”展的起因,是“安特卫普一直与黑色有深刻的渊源。”这句话从服装设计师身上可以得到很好的印证。比利时设计师对黑色的偏爱,似乎已经从个人行为转变成了群体现象。不论是1987年在伦敦时装周上成名的第一代“安特卫普六君子”,如安·迪穆拉米斯特 (Ann Demulemeester),还是后来的接棒者,如拉夫·西蒙(Raf Simons),都毫不掩饰对黑色的喜爱。这或许因为,作为一种“缺席”的颜色,黑色给予了设计师更大的空间。 )

尽管“优雅的20年代”被看成是黑色的黄金年代,但黑色并未止步于此。在接下来的岁月中,它不断被阐释:20世纪50年代,它与存在主义者联系在一起; 60年代,它是亚文化的风格代言人;到了80年代,它成了前卫设计师的御用颜色。“对于设计师而言,黑色既是前卫、充满毁灭性的,又是浪漫而悲伤的;有些时候,它还充满反叛精神、富有摇滚意味。”卡伦·凡·哥滕霍温对本刊说,“黑色在历史中获得了越来越多的含义,却没有失掉任何原有的意义。这正是它最令人着迷的地方。”■

(感谢施华洛世奇元素与安特卫普MoMu博物馆提供相关图片)

( 福特T型车 ) 时装搭配施华洛世奇迷思黑色时装香奈儿小黑裙

( 福特T型车 ) 时装搭配施华洛世奇迷思黑色时装香奈儿小黑裙