约翰内斯堡:创伤与重生

作者:李菁(文 / 李菁)

( 阳光下的索维托 )

( 阳光下的索维托 )

伤痕

“Non-White”(非白人)——手里拿着的那张名片大小的白纸上,赫然印着这样一个大大的单词,顿时感觉自己的脸上仿佛被人打上了一个标签。在此之前,从未对自己的肤色和人种有如此直接的认识。

这便是种族隔离博物馆设计者用意深远而巧妙之处:他们将博物馆的门票分为“白人”与“非白人”两类,入口也有与之相对应的两个,“白人”与“非白人”有不同的入口——这不是时下流行的行为艺术,而是以这样一种直观的方式告诉我们,曾经的“种族隔离”制度最基本的含义。种族隔离的英文是“aparthield”,也就是“apart”(隔离)+“hate”(仇视)的结合体。

这个占地6000平方米的建筑历史并不长。远远看去,红棕色的砖围成一个四四方方的封闭空间,如同置身一座监狱。

约翰内斯堡的城市结构有点像洛杉矶,分散而开阔,也是一座“汽车轮子上的城市”。种族隔离博物馆在它的西南方向,一路上,不时有一座座黄灿灿的小山映入眼帘。黑人导游鲁本告诉我们,这些小山都是炼金矿剩下的渣子堆成的,渣子的直径只有5毫米,当地人称为“矿渣山”。

( 1976年参加学生运动的沃特 )

( 1976年参加学生运动的沃特 )

“没有黄金,就没有约翰内斯堡。”鲁本一言以蔽之。实际上,种族问题与南非社会经济发展是相伴而生的,这在经济发达的约翰内斯堡尤其典型。鲁本告诉我们,1886年,约翰内斯堡发现了黄金,来自世界各地和南非本国郊区的大量劳工就带着他们的“黄金梦”蜂拥而至,仅4年时间就使约翰内斯堡发展成为南非第二大城市。

在涌入约翰内斯堡的众多淘金者中,也有来自遥远的中国的。种族隔离博物馆里还保存着一份华人家庭的演变史。20世纪初期,一位叫温童(音)的华人带着妻子从上海来到约翰内斯堡淘金。到了南非后,他们才知道自己的黄金梦破灭了——当年的隔离政策将人分为4个种群:白人(Whites),黑人(Blacks),有色人种(Coloureds)和印度人(Indians)或亚洲人(Asians)。作为有色人种的中国人,是不允许来挖金矿的。

( 索维托街头快乐的孩子 )

( 索维托街头快乐的孩子 )

1948年,白人政府将隔离黑人和白人的非官方规定确立为正式法律,种族隔离制度正式生效。制度下,除了白种人,其他人的公民权都被剥夺。种族博物馆展厅的墙壁上贴满了密密麻麻的法律名称,这150部法律构成种族隔离制度的基础,将广大黑人打入社会最底层。法律规定,仅白人享有选举权,全国的学校、医院、公园、沙滩、电影院、体育馆等分为黑白两类,白人的场所黑人不得入内,否则按违法处理。就连火车车厢、公园里的凳子也分类,标明“白人专用”者黑人不得进入或入座。政府的财政预算更是按种族分配数额。

“到了晚上20点,黑人都要离开城里回到自己的居住地,如果留在城里不走,是会被警察抓到逮走的。黑人进入白人的地方,一定要随身携带pass,如果忘记带了,警察碰到也要抓走的。”鲁本更形象地介绍。

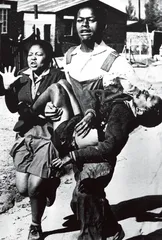

( 姆布伊萨·马克胡博抱着被警察打死的海克特·彼得森,一旁是海克特的姐姐。这张照片成为1976年6月16日学生运动的经典照片 )

( 姆布伊萨·马克胡博抱着被警察打死的海克特·彼得森,一旁是海克特的姐姐。这张照片成为1976年6月16日学生运动的经典照片 )

这样的“恶法”也间接“培养”了一位影响深远的伟人。1893年4月,甘地作为一名律师踏上了南非的土地。在从德班至比勒陀利亚的列车上,持有头等车厢车票的甘地因拒绝乘坐行李车厢而在彼得马里茨堡车站被警察强行推下火车。这是甘地一生中“具有决定性意义的经历”,他自此走上反种族歧视的斗争之路。

甘地在南非领导的艰苦卓绝的反种族歧视斗争,为南非印度人乃至其他有色人种争取到了基本平等的权利。1907年,甘地来到约翰内斯堡,并在此生活了3年。这期间他的“非暴力”思想开始形成,对世界和平变革运动带来深远影响。当甘地从南非返回印度时,他已在世界历史上占有一席之地,并成为名声大振的著名社会活动家。

抗争

种族歧视与隔离的历史有多久,黑人反抗的历史也就有多久。不过在20世纪50年代,南非白人政府对于种族隔离的抗争活动态度都还算温和,直到1960年,位于当时川斯瓦省(Transvaal)的沙佩维尔地区发生了一场大屠杀,69名泛非议会抗议人士遭到警方无情射杀,南非种族之间的对立也从此进入暴力时代。包括曼德拉、苏祖鲁、前总统姆贝基之父戈万·姆贝基等多位领袖也在随后的审判中被判终身监禁而入狱。

海克特·彼得森纪念馆(Hector Pieterson Museum)几乎是索维托的一个地标式建筑,黑人导游鲁本告诉我们,在索维托,如果人们选择一个碰面或聚会的地方,绝大多数人都会选择这里。果然,沃特(Walter-Bensoh Nqavane)就把见面的地点约在了这里。我们后来才知道,纪念馆于他有另外一重意义,这里铭刻着他终生难忘的一段回忆。

1976年初,南非政府在年初推行了一项教育新策:要求学校老师用Afrikaans授课。Afrikaans是南非独有的一种语言,掺杂了英语、荷兰语与其他一些外来语,所以有人将其译为南非荷兰语。消息传来,学生们都很愤怒。此前,他们可以用英语、科萨语或其他语言在课堂上自由交流。“我们不想所有的科目都要用南非荷兰语教,我们要有自己的选择权。”沃特回忆。

学校的老师也很排斥这个新政,因为他们当中的大多数人也不怎么会说南非荷兰语。不久,两名教师因为拒绝用南非荷兰语授课而被开除,消息传开,学生中的不满情绪开始大范围弥漫。到了5月中旬,因为期中考试临近,一些学校开始罢课。

34年前,22岁的沃特是索维托一所高中的学生。他回忆,此时学生中已经开始秘密联络了,“每个学校选择五六名学生代表,他们经常聚在一起开会,整个组织活动完全是秘密进行的,老师、家长、学校领导们完全不知情”。6月13日,400个学生秘密参加了学生集会,学生领袖叫马西尼尼,他号召在3天后,也就是他们考试那一天举行大规模的示威。

在索维托一个不起眼的角落,还立着一个略显破落的石碑,上面用白色的线,标出当天学生们的游行路线。沃特特地把我们带到这里,指着石碑细细讲解,石碑对面就是他当时的中学。“按照计划,我们先到奥兰多中学,与那里的学生会合后,再一起到奥兰多体育场集合。然后继续游行,最终的目的地是到市中心,这是一条很长的路线。”沃特说。

他回忆,6月16日的早上有点清冷,10点钟,超过5000名学生集中在Vilakazi街上。他们一边高呼口号一边唱着《天佑非洲》的歌,向前行进。这时十几辆警车驶来,下来了30多个警察,他们不但牵着狗,还向学生们扔催泪瓦斯,学生们则向警察扔石块以做反击。

没有任何警告,一个警察突然开枪向学生射击,随后更多的枪声响起来。“听到枪响后,我看到有人在我前面倒下,人群一下子大乱,我赶紧找一个地方躲起来。”沃特说他幸运躲过了子弹,但他的一个同学却被击中眼部,自此失去光明。时隔34年再回忆,沃特坦承他当时很害怕,但他又说:“我不怕死,因为我知道我们是为了自己的权利而抗争。”

当天下午,索维托开始陷入骚乱,城里的支持者也加入到学生队伍里,他们站在出城的路上,用石块袭击或劫持白人的车。到了晚上,索维托上空浓烟滚滚,警察们到处开枪,当第二天黎明到来时,索维托的居民发现街上躺着很多尸体,大部分遇难者都不足23岁,都是被从身后射来的子弹击中的。对于遇难者人数,官方当时公布的数字是23人,而真实数字,后来被确认为超过200多人。

第二天早上一醒来,沃特发现政府已经派出防暴装甲车——当地人称为hippo(河马)——进入到索维托的主要街道,直升机也不停地在头上盘旋,扔下催泪瓦斯。而年轻人用他们的方式表达愤怒。“我们烧了很多旗子,把白人公司的车也掀翻了。”沃特说,甚至烧毁政府大楼、邮电局、咖啡馆甚至酒店,防暴警察则肆意向纵火者、示威者以及学生开枪,有些孩子在自己家院子里也未能幸免。

年仅12岁的海克特·彼得森(Hector Pieterson)是首批被子弹击中的学生之一。他倒地后,一个同学抱着他,他的姐姐一边哭一边跟着他们一起向最近的医院跑去——这被正在现场采访的约翰内斯堡《世界》(The World)报记者萨姆(Sam Nzima)拍了下来。几天后,这张照片很快刊登在海外媒体上,使得全世界人民了解到南非种族隔离制度下的悲惨世界。虽然报纸在几个月后被迫关闭,拍摄者萨姆也被迫远走他乡躲避,但这个被定格的瞬间却成为黑人漫长抗争史的经典一幕。

1976年6月16日的黑人学生大游行,是自1910年南非联邦成立以来最严重的黑人群众与警察的暴力冲突事件。政府的无情镇压,使得在黑人群体中酝酿已久的愤怒情绪全部迸发出来,几天后,骚乱已从索维托扩大到附近的乡镇,接着遍及全国。当局出动上千名军警,进行血腥镇压。6月16日以后的10个月里,至少有660人被杀害,大多数年龄在24岁以下,被逮捕者近6000人。

索维托起义后不久,很多学生领袖都纷纷流亡在外,有的去了博茨瓦纳,有的逃到了莫桑比克或津巴布韦。沃特说,其中有一位著名学生领袖叫利穆森(Limson),也恰好是他的邻居。“6·16”后他逃到了莫桑比克避难,但是“南非国防军后来进入莫桑比克,有一天凌晨两点闯入他的住所,开枪杀死了他”。

1976年的学生运动,成为南非人民反抗种族隔离制度的象征和转折点,他们的抗争也得到了国际社会的同情和支持。不久,联合国安理会举行紧急会议,谴责南非当局镇压黑人学生的暴行,国际社会也对南非实施各种制裁。新南非成立后,6月16日被定为南非的青年节,以铭记那些为了民主国家而牺牲的年轻的生命。

2002年6月26日,在海克特当年遇难的地址附近,建起了这座纪念馆。照片上那位哭泣的女孩,也就是海克特的姐姐,如今是这个纪念馆的工作人员。

回顾起来,沃特告诉我们,在当时的学生中间,影响最大的,不是后来以曼德拉为代表的声名赫赫的非国大,而是史蒂夫·比科(Steve Biko)以及他倡导的“黑人觉醒运动”(Black Conscious Movement)。所以在纪念馆里,还辟出一部分专门介绍比科的生平:医学院毕业的比科弃医从政,发起“黑人觉醒运动”,在黑人中产生极大影响。1977年8月比科被捕,关押在伊丽莎白港,裸体戴镣铐,不许离开牢房半步,不许洗澡和运动。9月7日遭受严刑拷打,身负重伤、仅穿裤衩的比科又被捆在越野车上,押送到1200公里之远的比勒陀利亚,9月12日死在狱中。

斯蒂夫·比科是南非人心目中除曼德拉以外另一位英雄人物,虽然他的名字对中国人来说还有些陌生。在他死后的很多年里,很多南非青年人还将他的头像印在T恤衫上。1987年,美国好莱坞根据他的故事,拍摄了一部《自由万岁》(Cry Freedom)的电影,饰演比科的丹泽尔·华盛顿以此获得了当年奥斯卡最佳男配角奖的提名。

令人遗憾的是,抱着海克特的小男孩叫姆布伊萨·马克胡博(Mbuyisa Makhubo),在事件后就一直受到警方的不断滋扰,最终不得不流亡。1978年他的母亲收到儿子从尼日利亚寄来的一封信后,自此音信皆无。直到她的母亲在2004年去世,她也没有见到儿子最后一面。

重生

骚乱持续了很长一段时间才平息。沃特说他不久又回到了学校,坚持毕业之后,在印刷厂找了份工作。后来结了婚,有了7个孩子,现在已经退休的沃特还做了一份兼职的工作以补贴家用,他告诉我们:“我在索维托出生,在这里长大,我一辈子都在索维托。”沃特熟练地指挥着司机向着索维托的纵深驶去,沃特的家就在那里。这是一个大家庭,沃特的姐姐、弟弟一家也都住在院子里。

坦率地说,没有沃特和黑人司机盖文,我们是断无办法去拜访索维托这个“大名鼎鼎”的地方的——到了约翰内斯堡之后才发现,去索维托是个难题,并不仅仅是交通工具层面上的“难”,约翰内斯堡的公共交通系统可谓“欠发达”,除了早已有的小面包车之类的交通工具外,南非政府为了世界杯专门开辟了几条类似北京城铁的交通快线,但屡屡爆出的抢劫丑闻又使得外来者不敢踏足半步。

更大的障碍来自心理上的恐惧。索维托因为反抗白人统治而举世皆知,但也因其治安差而闻名。在当地经营旅游业的上海奉浦集团冯煜说,包括他在内,即便已经在此生活十几年的“老南非”,也绝少有人去索维托。冯煜告诉我们,为了对客人的安全负责,他们也从不带来自中国的游客去索维托。唯一一次在客人的强烈要求下,他们出了8000兰特(大致为8000元人民币)雇了4个警察,坐着两辆车,才带几位客人进去做短暂参观。

索维托(Soweto),来自“South”、“Western”、“Township”3个英文单词的缩写连接。Township,在南非具有特别的含义,废除种族隔离后,黑人自然可以在居住区以外的地区居住,但因大多数黑人都找不到工作,还是不得不在镇区里生活,继续着与以前相同的境遇。有的即使找到了工作,大多数因为喜欢自己的群体,而愿意继续生活在镇区。

阳光下的索维托其实不像传言中的那般恐怖。一些黑人孩子在小体育场里快乐地踢足球,见到我们,还友好地打招呼。但导游鲁本还是不时地抬腕看手表——据说,当地警察的下班时间通常是16点30分,而当地群众已经习惯这个时间之后,这个城镇就由他们来“接管”了。所以去索维托,通常规则是,一定要有黑人带才可以去,而且一定要赶在天黑前离开这里。

住在索维托并不意味着就是个穷人。在索维托的外围地段,有大片规划整齐、色彩各异、造型别致的洋房。Diepkloof有索维托的“比佛利山庄”之称,不但有许多建筑精美的豪宅,而且出入也是宝马、奔驰甚至劳斯莱斯等高档轿车。曼德拉的前妻温妮就居住在这一带,鲁本带我们经过她家时,正好她的豪宅门前已停了好几辆车,几位衣着光鲜的人走下来,走进深宅,大门也随之紧紧关闭。

南非社会存在的贫富悬殊问题,在索维托有充分体现。站在一个半山坡上往下看,有一大片的铁皮屋。导游鲁本说,这是索维托最低等的住房了,它们由铁皮、木板和纸板拼建而成,连绵一片。在这里,生存便是一场与犯罪、疾病和失业恒久的抗争。铁皮屋里的居民有一部分是来自如津巴布韦等邻国的非法移民,人口流动率、失业率和犯罪率都较其他居民高。

与其他街区比,维拉卡斯(Vilakazi)街显得相对热闹些,白皮肤、黄皮肤的人也渐渐多起来,这里便是索维托的“招牌”——曼德拉旧居。在开始其漫漫27年的囚犯生活前,曼德拉与温妮在这个小屋里生活了15年。虽然这对过去的革命伴侣已劳燕分飞,但索维托见证了他们曾经的爱情之旅和革命之路。而在对面街道不远,则是南非另一位声名显赫的人物——图图大主教家。陪同我们的黑人说,有时图图会到这里住一段时间。同一条街上就住过两位诺贝尔奖获得者,这恐怕只是在南非才有的“盛况”,而这种密集程度,也从另一个侧面说明黑人为维护自己的权利,曾经进行了多么激烈的抗争。

沃特告诉我们,1994年4月27日,他像身边绝大多数的黑人一样,第一次走到投票地点,选举自己的领导人。后来,在白人警卫的护卫下,曼德拉宣誓就任了总统。如今的南非,已经经历了三次民主选举。沃特说:“南非从白人政权过渡到黑人政权,我们没有战争;曼德拉当上总统后,也没有对白人进行报复,而是告诉我们要宽恕。所以我为他、为我们南非人民而骄傲。”■ 重生约翰内斯堡创伤