羚羊的人民

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 1930年,74岁的马波特用桑人的传统方法绘制的岩画。“起源中心”南非岩画艺术研究所收藏 )

( 1930年,74岁的马波特用桑人的传统方法绘制的岩画。“起源中心”南非岩画艺术研究所收藏 )

桑人与岩画

从地图上看,南非著名的金山大学应该靠近约翰内斯堡市中心,下高速路后已经看见市区高楼了,却感觉车又开始往山脊上走。路边的林木也密起来,像是开进了郊外的某个富人住宅区。5月正是南非的秋末,一下雨,林间路显得又深又静,我担心司机走错路,误了约定的采访时间。可仔细看路侧,经过的每一个大门都挂有院系的门牌,心里才踏实了,羡慕他们的校园简直大到阔气。金山大学坐落的这一片,当地名叫Witwatersrand,采访结束后请教约堡的朋友是什么意思,她有点惊奇地问:你不知道吗?这就是南非有名的“白水脊”啊。一条80多公里长的含金礁石沿东西轴线横贯约堡,校园等于就建在曾经的金矿上,整个约堡也是因为这条“白水脊”而建,并且有了“黄金之城”的名字。

到金山大学采访,是因为5年前这里建了一所“起源中心”(Origins Center)博物馆,其岩画艺术研究所的收藏和学术水平位于世界前列。岩画现在是非洲一些著名大学的重要考古项目,南非岩画艺术研究所也是在这样的背景下设计组建的,由前任总统姆贝基亲自拨款立项。就像两次获得诺贝尔奖的南非文学一样,对于南非和南非人,岩画艺术在某种层面上已经超越了岩画本身,被寄托了复杂的情感。“起源中心”的筹款人和设计者弗朗西斯·杰拉德(Francis Gerard)对我说:“当你走进起源中心时,有这样一行字:欢迎回家。每个人都是非洲人,对我来说,这就是最大的故事。人类曾两次离开非洲,第一次是在大约200万年前,遍布到全世界各地,但他们不是像我们一样的现代人,无法正常思考,无法制造工具,无法交流,没有语言。然后,大概八九万年前,人类再次离开非洲,已经比较近代了。现代人类只有两万年的历史,和宇宙的400亿年相比只是一瞬间。我想解释给大家听,非洲是所有人的起源,这对南非这样经历了50年种族隔离动乱的国家来说很重要。这里的白人曾将黑人边缘化,以至于他们无法得到相同的教育机会,没有工作等等。当时的情况很糟糕,所以我离开了,因为我是白人,我不想和那些行为恶劣的白人有什么关联。起源中心是为了让南非人感到自豪,也向每个人解释他们和非洲之间存在的关系。最早的人类DNA携带者桑人是源头——不是说他们就是最早的人类,但就现存的人类来看,他们是最早的。”

南部非洲的岩画,主要分布在南非、津巴布韦、赞比亚和纳米比亚山区,它们的创作者被确认为这片土地上最古老的一支土著居民——桑人(San),也称布须曼人(Bushman)。这是17世纪荷兰殖民者给他们取的名字,意思是住在灌木丛里的人。和历史上殖民者用于描述黑人的大多数词语一样,这些称呼多少都带有轻蔑的成分。桑人有3万多年历史,主要以狩猎和采集为生。他们的皮肤并非黑色,而是黄褐透红,西方探险家在文字资料中对桑人外形的描述无一例外说他们身材矮小,臀部肥大,皮肤粗糙多皱,把他们看做介于人类和猩猩之间的动物。但在桑人岩画中我们看到,桑人对于自己的描绘并非如此,他们在画中的姿态也是细长优美的,有着羚羊一般的灵动。18世纪70年代以后,被称为布尔人的南非荷兰殖民者为了扩张土地,对桑人进行了大规模的掠夺征剿,整个过程一直延续到19世纪,原住桑人几乎被灭绝。非洲到今天仍有桑人,但有些是与外族结合后留下的后裔,剩下的也被不断侵入他们土地的殖民者混血,成为南非有色人种的一部分。除了某些分支和离散的个体外,现代桑人现在的居住范围限于卡拉哈里沙漠的中部和北部以及西南非洲的北半部。据英国的一个调查数据,桑人如今大概还有9万人左右,其中一半人口生活在博茨瓦纳,3.3万人在纳米比亚,南非也有2.5万,是现代桑人主要的聚居地之一。

以每平方公里被发现的岩画数量来看,南非可以列入世界上岩画点最丰富的地区,南端西开普省的塞德堡(Cederberg)和东部夸祖鲁省的德拉肯斯堡(Drakensberg),这两大区域尤其是南非岩画考察和保护的重要地点。开普敦大学考古学教授约翰·帕金顿(John Parkington)在《塞德堡岩画艺术》一书中列数,仅塞德堡一地,已发现的岩画点就有上千处,它们多数被刻画在可容桑人藏身的岩阴下,也有一些留在了山脉深处的幽邃洞穴里,或者某块孤零零的巨石上面。至于南非全境存世多少处岩画,1952年公布为1500处,之后不断补充新发现的岩画点,到目前没有确切的数字被发布。暴露在旷野日光下的崖壁岩画历经风雨吹刷,多数已经或者正在销蚀,有些几十年后可能彻底湮没。很多岩画被层层覆盖,形成了厚重的色层,最底下几层通常都是单一的赭黄色,彩岩画大约到公元前2000年代中期才开始出现。“岩画的年代很难测定,除非是从岩壁上脱落的。最古老的岩画来自纳米比亚,大约是3万年前,欧洲最古老的岩画大概是2.6万年前的。”弗朗西斯告诉我。在非洲,保存最好的岩画通常被认为位于撒哈拉沙漠一带,像尼日尔的埃尔山脉、乍得北部和利比亚南部的提贝斯提山脉以及阿尔及利亚东南部的塔西利-恩-阿耶山脉,因为那里地处偏远,人迹罕至。

( 南非塞德堡和德拉肯斯堡是非洲岩画点最丰富的地区之一,动物是这些岩画最常见的主题 )

( 南非塞德堡和德拉肯斯堡是非洲岩画点最丰富的地区之一,动物是这些岩画最常见的主题 )

旅行者到非洲来,一大愿望是到国家公园看非洲野生动物。在桑人的史前岩画上,这些动物和今天的模样大致无二。在岩画艺术研究所的博物馆里,所见岩画题材以动物为多,比如野象、河马、犀牛、长颈鹿、狒狒、羚羊。现在所说的非洲五大动物,狮和豹在岩画中是难以见到的,有一种解释说,这是因为狮和豹在古代是桑人生存的竞争对手,桑人不把它们作为每天的食物来猎捕,所以在记录桑人生活和神灵世界的岩画里也就很难见到。佩戴了羚羊头或公牛头面具的舞蹈者和猎人,在博物馆收藏的岩画中很常见,在画上他们手持精巧的弓箭长矛,射杀河马和羚羊。大羚羊在南非岩画中是不可缺少、反复出现的主题形象,它们有时是单个出现在画面的庞然之物,有时是狩猎场景中的群像,小小的,形体优雅地排列在舞动的猎人一侧,呈圆圈或呈长列。用赭石线条勾画的史前羚羊大多已经模糊不清,但是它们引领像我这样的观者通向南非最远的过去。学者们研究发现,在岩画上,猎手和被猎物之间,大羚羊的形象似乎总在被画师们作为一个临界符号使用,为人兽世界建立灵异的对话。桑人信仰动物的神灵,在他们的古老宗教里,大羚羊是上帝最偏爱的美丽动物,是来自天国的使者,所以它具备其他动物身上所没有的内在力量。在博物馆,我们看到有一幅岩画上面,羚羊和桑人的体量有了奇妙的倒置:左边的羚羊被绘得神态安详形容巨大,并无被猎杀物的一丝慌张,而在画面的右下方,几个猎人在羚羊的庞大体积对比下如此微小,像是在向羚羊祈祷。这显然已经不是日常的猎杀取食场面,对于古老的桑人,大羚羊这种动物具有不同一般的象征性。当他们在岩壁上画下一幅大羚羊的时候,不仅是对狩猎神话的再现,也在表达一种对神兽的敬意,大羚羊变身为超越俗世景象的精神图腾。

馆中陈列的另一件岩画,画面中央的大羚羊被毒箭射中垂垂将死,但在它身后,却有流血的羚羊正向空中飞升,看起来画中描绘的捕猎场面并不为觅食,而是桑人在寻求获取大羚羊体内超自然的力量。当画面前方的羚羊死去,代表内在力量的羚羊随即在画面后方被释放到空中,化入人体,画中的猎手由此获得了部分类似羚羊的形态。画上还绘有一根细长的红线,若隐若现呈波状延伸,似乎象征着现实世界和岩石后面精神世界的连通。直到今天,在一些特殊场合,比如祭祀求雨或者为人求医,现代桑人仍然保留着和大羚羊通灵的仪式,祈求借助大羚羊的力量。有一种大羚羊舞,桑人相信它可以把神赐的力量传递到脚上。

( 在德拉肯斯堡山脉一个农场里找到的岩画残片,画中舞姿传递了桑人的古老信仰 )

( 在德拉肯斯堡山脉一个农场里找到的岩画残片,画中舞姿传递了桑人的古老信仰 )

在南非,体育运动队也喜欢用动物来做标徽。2010年世界杯马上要在南非举行,不过南非人最热衷的运动其实不是足球,而是英式橄榄球。南非国家橄榄球队选用跳羚作为队徽,这是南非丛林里最常见的动物,也就是南非小羚羊,被南非人看做是速度、优雅和力量的象征。1995年,刚刚结束种族隔离历史的南非被选为橄榄球世界杯的举办地,第一位民选黑人总统曼德拉正是利用这项运动,让内心伤痕累累的南非人站在了一起。当时南非的种族歧视和仇恨依然存在,曼德拉在约堡的艾利斯体育场观看了南非国家队对垒新西兰的决赛。这支国家队是当时南非少数有黑人球员的球队,比赛结果是南非通过加时赛获胜,南非的黑人和白人则在各个城市的街道上一起庆祝胜利。但这种数量极大的跳羚,却很少出现在桑人岩画上。桑人岩画主要是用来记录他们的生活内容以及他们对大自然的认识。古代桑人几乎从不捕杀跳羚作为食物,按照他们的传统,他们相信如果吃了这种羚羊的肉,就会拥有一种魔力,使动物跑得越来越快,难以捕猎。

岩画与历史感

( 卡拉哈里沙漠里的现代桑人,他们正在练习狩猎 )

在金山大学岩画研究所的展馆里,循环播放的一段短片用影像还原了桑人制作岩画颜料的过程:用黄土、片麻岩等有色矿石磨成粉末,然后混入取自植物的胶汁,或者将动物捕杀后,倒取血和内脏里的黏液来搅拌粉末,所以岩画的颜色黏附性强,不容易褪色。颜色的种类,多时可以有十来种,但羚羊很少彩画,多半绘以黄褐色和红褐色,也有黑白两色的画法,背部和头部用接近羚羊毛色的颜料,腹部用白色涂抹。黑色通常是由木炭和石墨制成,白色用白土和鸟粪。岩画所用的白色在潮湿的情况下会显示出三种颜色:维持白色,变黑,或完全消失,直到重新干燥后又出现。画岩画的“笔”有时是羽毛,有时是兽骨,也可能是将木棍的一端磨尖了作为画具。

相比欧洲史前洞穴岩画的发现时间,非洲大陆要早了将近150年:1721年,葡萄牙传教士在莫桑比克发现非洲第一处岩画点。1752年,荷兰考察队在大鱼河沿岸峭壁岩洞中找到大量原始部族岩画,这是南非境内最早的岩画。1797和1798年,西方探险家约翰·伯洛爵士到南部非洲内陆旅行,第一次将这些岩画与古老的桑人联系在了一起。他在文字中虽然傲慢地沿用了“野蛮人种”这样的称呼,但是首次将岩画的历史和艺术价值记录下来,并提到了“大羚羊”这个在南非岩画中最常见的形象符号:“在山洞崖壁平整的一边,画着某些动物图形,是由这些野蛮人种在长时间内反复制作的。其中有些是非常滑稽可笑的,但也有些画得非常好,让人喜爱。画中出现的大羚羊各有其不同的特点,一看就很容易区别出来。在众多的动物图形中,有一匹斑马的形象画得非常好。所有这些动物的特征都表现得很真实,比例看起来也相当准确。”

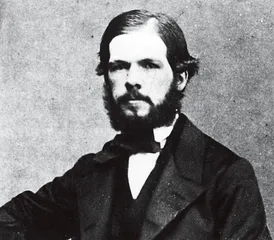

( 德国语言学家布莱克 )

( 德国语言学家布莱克 )

半个世纪后,1850年德国语言学家布莱克(Wilhelm Bleek)来到南非研究土著部落的语言,他和妻子罗伊德(Lucy Lloyd)和当地桑人开始了一项长达两代人的合作:记录濒临灭绝的桑语。1870和1871年,布莱克夫妇从开普敦殖民当局的监狱里找到两个桑人“罪犯”——卡布和他的同伴,他们是出色的猎人,因为被殖民者夺了土地,为生存去偷猎白人农场主的牛羊而被当局送进监狱做苦力。疏通关系后,布莱克以雇用佣人的名义将卡布和同伴从狱中接到家中“看守”,开始一千零一夜似的讲故事。1875年布莱克和卡布相继去世后,罗伊德和卡布的女婿汉卡索继续合作这种讲述方式,研究一直延续到布莱克的女儿这一辈。现在的岩画艺术博物馆里保存了这份“布莱克—罗伊德档案”,那是1.3万页对桑语资料和口述历史的记录,关于桑人的生活和宗教世界,关于他们的文化和传统。根据这份已经被列入联合国世界文化遗产名单的宝贵资料,人们对非洲岩画才有了更深层次的解读。

几乎就是在布莱克夫妇抢救桑语的同一时期,即19世纪七八十年代,南部非洲岩画的传统技艺也逐渐断代失传,后来只是零星地在个别地方出现,那些绘画者被传说是桑人和班图人结合后的子孙,是最后具有这种绘画技艺的人。在金山大学的岩画研究所里,记载了这样的故事:1930年,莱索托山区某殖民官员的妻子玛丽安·豪(Marion How)无意中听加查人(Qacha)说起,当地有位74岁老人名叫马波特(Mapote),14岁时曾进入桑人部落和他们一起生活,学会了岩画的画法。玛丽安邀请老人到家中做客,请他在两块石头上复制岩画,老人答应了她,只是表示需要找个桑人来帮他。他想了很久,最后流下眼泪,对玛丽安悲泣道,可以跟他一起画画的人都已经死了。

( 布莱克的妻子罗伊德 )

( 布莱克的妻子罗伊德 )

在玛丽安之后,还有一位在岩画研究领域走得更远的女性——帕翠西(Patricia Vinnicombe)。岩画艺术博物馆的档案记录,生于1932年的帕翠西在夸祖鲁-纳塔尔省的农场里长大,那里曾是南非祖鲁族的世袭家园,19世纪被荷兰人和英国人先后变成了殖民拓荒的定居点。还是小女孩的时候,帕翠西在家后的山脊上看到过几处桑人岩画,这次经历让她迷上了岩画。她在金山大学医学院毕业后,放弃了医生的职业,开始寻找和研究德拉肯斯堡地区的岩画。到60年代中期,帕翠西已经发现并记录了8478幅岩画。1976年,她用搜集整理的部分资料写了一本在岩画研究界引起极大反响的著作——《羚羊的人民:作为生活和思想映象的德拉肯斯堡布须曼岩画》。为了逃离南非的种族隔离制度,帕翠西移民澳大利亚,90年代后期才经常返回南非继续岩画研究,直到2003年在澳大利亚去世。

青(Qing)的故事,是另一段关于南非岩画的小传奇。青是桑人,长在马洛蒂山地,那里以红色砂岩地貌闻名。成年后他离开自己的氏族,加入莱索托山区的加查人部落生活。1873年,青在那里偶然见到了殖民官方使团的成员奥蓬(J.M.Orpen),以下是对他们相遇的一段记录:“青还从来没有在武力冲突外碰见过任何白人。令人惊讶的是,这两个人建立了友谊。青带着奥蓬穿越莱索托山脉,并陪他一起去寻看岩画。”在旅途的末程,他们分开了,再没有人知道这个年轻桑人男子后来的命运,但青和奥蓬的相遇在研究者眼里却是一次值得重视的、独一无二的事件,因为这是第一次,由一位桑人在绘有岩画的洞穴里,现场向一个欧洲人解读了自己祖辈留下的历史记录。

博物馆墙上有一张青的头像,他有着桑人独特的高耸颧骨和扁阔鼻子,头发卷曲呈花椒状,双眉长而弯,乍看上去,柔和的面容难以分辨男女。

当年曾引起世人轰动的纳米比亚岩画“布兰德山的白妇人”,在金山大学岩画研究所里也有复制品陈列,对于全世界的岩画研究者来说,这是一道难以解读的千古之谜。1918年由德国人发现的这幅岩画,经著名考古学家艾贝·希留尔鉴定已有7000多年历史。谜团在于岩画上描绘的那个白人女子形象,她站在裸体的土著黑人中间,肤色白皙,鼻梁高直,留现代的短发,穿套衫和高靴,手里拿一枝莲花,身上饰以珍珠。葡萄牙人在16世纪最早到达开普敦好望角,他们和土著科伊人(Khoi)作战,当时都并未深入腹地,久远得多的7000年前的纳米比亚岩画又是通过什么方式能够想象到白人的样子?岩画研究界至今也没有答案。■

(参考书目:《塞德堡岩画艺术》,约翰·帕金顿著;上海书店出版社《南非之南》,凯蒂著) 羚羊人民