1985年的时尚春天

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( 小筱顺子(左三)三姐妹和她们的母亲 )

( 小筱顺子(左三)三姐妹和她们的母亲 )

小筱顺子正坐在北京东京画廊二层那间小办公室里,穿一件金色金属装饰的果绿色皮装,指甲尖上也是亮闪闪的金色,这家画廊里正在举办她丈夫铃木弘之(Hiroyuki Suzuki)的“东京/Tokyo Construction”摄影展。她还是那个带刘海的标志性的小筱顺子(Junko Koshino)式短发,耳边的头发被剪成一长条横线。几十年来,她的发型几乎从来没有变过。

她的面前摊着一本《小筱顺子在中国》红色封面纪念册,起始页是25年前北京饭店西楼大厅那场时装表演会上她的留影,穿一件彩绣云凤牡丹图案的黑色真丝旗袍,正笑盈盈地举着一个青花瓷小酒杯。“这是胡耀邦夫人李昭女士送给我的旗袍,当时她是北京服装协会的会长。”小筱顺子指着照片对我说。

1985年5月15日17点,简单地以“Junko Koshino”品牌为主题的表演会正式开始。表演会前后两场,每场持续一个小时左右。因为北京饭店的大厅只能容纳600人,加上彩排,总共近2000人见到了小筱顺子那些经常被冠以“未来主义”风格的时装。彩排的时候,北京饭店还停电了一段时间,小筱顺子吓得脸都发青了。

第二天,中新社把这场时装表演会称为“外国人在京举办的最大的时装表演”,她的名字被翻译成“君格·可希侬”。不过,仅仅一个星期之后的5月23日,皮尔·卡丹在北京工人体育馆也举办了一场时装表演,面对的几乎是“空前绝后”的1万多名观众。

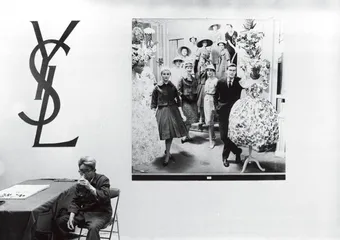

那个鲜花盛开的5月,卡丹的同胞、更加风度翩翩的伊夫·圣·洛朗也出现在北京,纽约大都会博物馆刚刚进行过他的25周年时装回顾展,那些YSL时装又被送入中国美术馆,用一些体态优雅、表情冷漠的假人展示出来。

( 1985年5月,伊夫·圣·洛朗在中国美术馆举办他的25周年时装回顾展 )

( 1985年5月,伊夫·圣·洛朗在中国美术馆举办他的25周年时装回顾展 )

皮尔·卡丹大概可以被称为新中国成立后北京时装表演史的开创者之一。1979年4月,在民族文化宫一个临时搭建的T台上,由轻工业部服装处和外经贸部负责接待,他带了8个法国模特和4个日本模特,第一次让中国人见识了什么是服装设计师的时装展,但那只是一场限于外贸和服装界人士的“内部观摩”。1981年,由中国模特表演的“皮尔·卡丹服装展示会”第一次公开举行,地点也是北京饭店。

皮尔·卡丹如今在140个国家和地区有800多种产品授权,这多少让他的品牌名字变得有点让人莫衷一是。不过,在日本和中国这样东方国家的时装发展史上,他应该有他的一席之地。几乎是中国80年代时装史的前传,他是第一位出现在日本的欧洲时装设计师,他曾经说过:“我1952年去日本的时候,感觉是去冒险,我把国际时尚信息带到了日本。日本文化特别内敛,它对我的文化冲击的强烈程度,远远超过了后来在中国所感受到的。”

( 皮尔·卡丹是第一位出现在日本和中国的欧洲时装设计师 )

( 皮尔·卡丹是第一位出现在日本和中国的欧洲时装设计师 )

小筱顺子向我回忆她来北京的缘起,一开始,她收到北京服装协会发给她的电报,把电报拿到中国驻日本使馆去翻译,内容是希望她能到北京来当服装讲师,教授中国的学生。“那时候,我也不清楚北京究竟想要什么。我当时的想法是面向未来,所以决定先做一场面向未来的时装表演会,也可以让学生来观摩学习。”

“那封电报是我发的!我有天晚上八九点钟到西单电报大楼去排队,一直排到半夜4点钟才轮上,那会儿拍国际电报不是那么容易的。”几天后,当时的北京服装协会副会长陈芙美这样笑着对我说。

( 巴黎时装界风行“未来主义”曾经影响了小筱顺子的设计风格 )

( 巴黎时装界风行“未来主义”曾经影响了小筱顺子的设计风格 )

陈芙美曾经是北京服装研究所的设计师,她的丈夫曾是中国驻大阪领事馆的外交官,1980年,她在日本认识了小筱顺子。“当时小筱的设计风格是前卫的,但是从色彩和轮廓来说,又有很多歌舞伎与和服的元素,很有冲击力。东方人个子矮,脸面轮廓平淡,穿上她的衣服显得修长自信,看起来比较精神。”

“因为中国女性是以事业而不是以家庭为主,所以,我觉得需要有这样的设计师来改变我们的设计观念。”陈芙美说。除了小筱顺子之外,北京服装协会还先后把君岛一郎、桂由美、森英惠等20多位日本设计师介绍进来。

小筱顺子1939年出生在大阪,她和姐姐小筱弘子(Hiroko Koshino)、妹妹小筱美智子(Michiko Koshino)有“时装界三姐妹”之称。从上个世纪70年代后期开始,弘子和顺子已经拥有以自己名字命名的服装品牌,并去巴黎时装周进行发布。一般说来,Hiroko Koshino的服装擅长结合西方的立体裁剪与东方的纹样、材质,被认为体现了现代日本女性的妩媚与知性。

提起她的姐妹,小筱顺子很高兴地笑起来:“从小到大,周围的人总喜欢把我和姐姐做对比,我也就从小有意识地不去模仿姐姐,不和她做同样的事情。她中学画水彩画,我就改画油画。没想到,最后的结局还是一样。妹妹美智子也是,她看我们都是服装设计师,她就去打网球,25岁之前一直是日本的国际网球选手,但后来她也成了服装设计师。”

对小筱一家来说,服装多少是一种家传技艺。母亲小筱绫子(Ayako Koshino)出生于大阪府岸和田市一个开和服店的家庭,三姐妹的父亲也是裁缝。“二战”期间父亲去世之后,母亲开了一家洋服店,独立把三姐妹抚养长大。

从一开始,小筱顺子一直在重复比她年长两岁的弘子的经历,高中毕业后先后进入日本文化服装学院(Bunka Fashion College),然后再开设自己的工作室,建立自己的品牌。在日语中,Bunka Fashion College意思是“学习服装文化的学院”,1919年创办时,只是为年轻女孩开设的女装裁制学校,当时在日本,西式洋服是只有少数富裕的时髦女子才能享用的特权。

1936年,学校改成现在的名字并出版了日本第一本时装杂志《So-en》。对当时的日本女子来说,一张文化服装学院的毕业证意味着经济上的独立和职业上的地位。学院的学生人数在10年中增长了4倍,到1961年,它成为正在上升发展的日本时装业的象征,已经有足够的自信请克里斯汀·迪奥等人去参观了。如今的文化服装学院在日本有超过70个分支学校,女生的数目只是比男生略多。学院以严格的课程和繁重的工作量著称,也是日本设计与设计师的制造机器。

一开始,只有那些渴望获得职业训练的女学生申请入学文化服装学院,后来,男生也加入进来。山本耀司(Yohji Yamamoto)曾经回忆过,当他在60年代中期进入文化服装学院的时候,男女生的比例是1比100。“校园里到处都是女生,她们从四面八方包围着你,如此近的距离破坏了我对女人的任何幻想,这就是我职业生涯的开端。”山本耀司也是在母亲当裁缝的单亲家庭长大,他说那时候他认识的每个女性都在工作。“除了我的母亲和学院之外,是这些勤奋工作的女同学决定了我对女性的观点。”

小筱顺子1961年从学院毕业,与高田贤三(Kenzo Takada)、金子功(Isao Kaneko)、松田光弘(Mitsuhiro Matsuda)等同期,那个班级在日本时装圈因此有了一点传奇色彩。据说松田光弘当时就是班里公认的领导者,而高田贤三性格羞涩却很有创造力。在日本还不是“收录机”的同义词的时代,当他的模特走在学院发布会T台上的时候,高田贤三自己在后台敲打一些金属罐作为配乐。

从19岁开始,小筱顺子每天画40张左右的设计稿。也是那一年,她获得了文化服装学院的“装苑赏”,森英惠是评委之一。第二年,高田贤三获得了这一奖项。“去年,我和高田一起回学院,当时受了奖的服装都还在那里保存着,我还把那件衣服穿上试了试。”被问起那件衣服的样式时,小筱顺子拿出画笔在白纸上画了起来。那是一件有点斗篷样式、略有欧式军服感觉的大衣,正中间4颗碗口大小的绿色扣子尤其显眼。

上个世纪60年代,巴黎时装界风行“未来主义”、“太空风貌”,也影响了小筱顺子的设计风格。她说:“当时日本的社会风气就是崇尚欧美,一开始来日本的是皮尔·卡丹,然后是伊夫·圣·洛朗,我的老师小池千枝(Chiyo Koike)就是圣·洛朗的同学。不过,后来我去巴黎之后,才回过头来感受到和服之美。”

“我的设计后来更多是源于内心的感觉,1980年我怀孕的时候,看到自己的肚子是圆圆的,感觉到宇宙不在外面而是在我自己的身体里,所以,那时的作品是以圆为主的。后来涉足童装领域,也是因为买不到适合我儿子的衣服,儿子长大之后,我就不做了。”

和小筱顺子的采访很快变成家常的闲聊,她说话的声音柔和而且舒缓。今年4月19日,她的第三个孙女出生,她找出手机里正在熟睡的小婴儿照片给大家看。她又调出她拍的上海世博会英国馆的照片,说那是她最喜欢的展馆,她也是上海世博会日本馆的亲善大使。

到今天,小筱顺子对1985年那场北京表演会的主要印象之一是寻找模特的困难。“那时候北京也没有什么职业模特,所以我们就登报寻找身高1.68米以上的模特,感觉好一点的是学京剧的学生。所有的舞台装饰也都是我从东京带过来的,当时很严格,那些东西都会被检查。”她说。

( 小筱顺子在2007年9月东京时装周上的作品 )

( 小筱顺子在2007年9月东京时装周上的作品 )

“我们总共用了28人,从七八十人中选的,其中运动员比较多,也有一些业余模特。”陈芙美告诉我说,“1985年的时候,北京的年轻女孩都不愿意再梳短发,而小筱所要求的模特发型比我们的‘文革’发型还要短,而且左右不对称。很多女孩都不愿意剪头发,直掉眼泪。最后,我只好给她们每人配了一个长发的假发套。表演会一结束,我对她们说,这次工作结束了,把头发套上回家吧。”

从《小筱顺子在中国》纪念册里的照片来看,那些不愿意剪短发的北京女孩被包裹在金色、咖啡色、深蓝色等闪光的织物中,立体裁剪的宽大服饰像云片一样在身体周围翻飞着。她们画着浓黑的眉毛和眼影,但肤色接近自然而不是抹得煞白。与现在常见的模特相比,她们的脸庞显得圆而宽,脸上多少带着坚毅而不是妩媚的表情。

李昭担任服装协会会长将近15年,1985年的时候,她也是北京纺织局党委书记。因为她的邀请,那天晚上赵紫阳的夫人梁伯琪、万里的夫人边涛及邓小平的女儿邓林等都在场。“服装还有这样的吗?”多少是大家的普遍反应,虽然有意料之外的冲击力,但还是可以接受和欣赏。

不过,陈芙美记得当时的中央工艺美术学院院长对表演会的评价是“群魔乱舞”,有趣的是,在这之前小筱从日本寄来她的发布会录像带,结果被中国海关扣留了,海关扣留的原因也是这4个字——群魔乱舞。

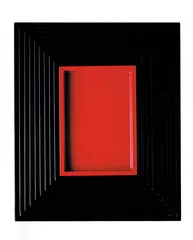

表演会以“宇宙”为主题,分成风、云、光等5个片段,当时轻工业部中国服装研究设计中心副主任谭安现在还记得它的T台背景。大幕拉开,大红色的舞台背景上除了“JK”两个字母之外,还有一长条略微起伏的黑色地平线蔓延开去,地平线的上面是无限的天空。

谭安对我评价说:“1985年的中国服装业才刚刚开始,究竟发展什么、向哪里发展大家还不太清楚。以宇宙为主题,小筱顺子把设计理念放在这样一个宏大的空间,她向中国传播了服装设计的理念。这种理念在当时的中国是没有的,我们的设计师还停留在裁缝、工艺的阶段,缺了一点设计的魂。”

1986年9月2日,在前门珠市口东大街一幢白色的西式洋房里,小筱与北京服装工业公司合作经营的“君格·可希侬时装店”开业,也是北京第一家开放柜台的门市部,那天,大概有4000多北京人过来观看。

“当时北京还没有一家开放式的服装店,衣服都是在柜台里摆着,哪敢想可以摸、可以试穿啊。”北京服装工业公司的设计师徐波波说,“服装店的定位是城市白领,当时北京饭店一杯咖啡13元,我们的月工资才几十元。小筱却带着我们的营业员到北京饭店喝咖啡,让他们去体验顾客群体的生活方式,甚至店里放的音乐磁带也是她从日本带过来的。”

1985年春天,谭安作为中国服装工业代表团秘书长,第一次去巴黎参加国际服装博览会,他向我分析那年中国的时装场景出现相对高潮的原因:“实际是从第七个‘五年计划’开始的,国家标准总局出了《中国服装新号型标准》之后,1981年9月22日,轻工业部在北京展览馆举办了一次全国‘新号型’服装展销会,将近两个月的展销会人山人海。赵紫阳总理在11月3日来看了好长时间,看完之后,决定建立一个国家级的服装研究设计中心和一所服装学院。当时我们的服装产业只有100万元左右,地位还不如大头针,大头针还可以列入国家计划。”

1983年4月,轻工业部又在北京农展馆举办了一次五省市服装鞋帽展销会,中国第一支模特队——上海服装公司服装表演队被调来参加,4月29日模特队又被请入中南海进行了一场表演。不久之后,时任总书记的胡耀邦穿上一套西装,带动全国出现西服热。

现在读来,25年前伊夫·圣·洛朗为《中国服装》杂志创刊写的贺信仍然让人感动,他写道:“现在的问题是越来越难于找到既知其然又知其所以然的服装设计师,裁剪应该是线条的尽善尽美、材料的尽善尽美,是加工漂亮织物的方式,是把生命赋予织物的方式。”他还说,“要使贵国的公众懂得,男子或女子的文雅不要完全着眼于穿戴,而要寻求身体与服装的完美和谐,即精神与形体、服装与精神的和谐”。■ 顺子时装搭配时装时尚春天皮尔·卡丹模特学校时装表演1985服装