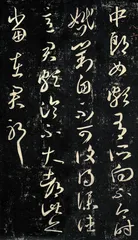

王羲之议婚尺牍《中郎女帖》

作者:三联生活周刊 ( 王羲之《中郎女帖》《淳化阁帖》(卷八)宋拓本 )

( 王羲之《中郎女帖》《淳化阁帖》(卷八)宋拓本 )

王羲之的传世书迹,如宋人沈括所说,“多是吊丧问疾书简”,但是,犹有一些议政论事、酬答朋辈、报告行踪、袒露心迹、诉说家事的尺牍。《中郎女帖》是少见的议婚尺牍,4行32字,帖文:

中郎女颇有所向不?今时婚对,自不可复得。仆往意君颇论不?大都此亦当在君耶。

此帖草书释文,古代帖学家曾生异见。第二行最后一字,宋人释为“德”,明朝顾从义《法帖释文考异》认作“往”;第三行第四字,宋人释为“冷”,顾氏认作“论”。清朝王澍《淳化秘阁法帖考正》骑墙折中:“俱未可据以为定,两存之。”对于这两个有异议的草字,辨草法字形,宋人有据,若求文从句顺,当取顾从义所释。

把《中郎女帖》文字转为白话文,大意是:“中郎的女儿出嫁大事定了吗?现在正当谈婚论嫁的年龄,这是不可复得的时机。我以前与您谈过的想法,不知与中郎商议否?此事取决您的意见。”

王羲之为子议婚

( 王羲之《中郎女帖》《大观帖》(卷八)宋拓本 )

( 王羲之《中郎女帖》《大观帖》(卷八)宋拓本 )

《中郎女帖》是王羲之为其子“婚对”事所作信函,议婚对象是“中郎”之“女”。“中郎”是“中郎将”的简称。王羲之的交游圈,谢万、郗昙同年同月拜为“中郎将”。《晋书·穆帝纪》记载,升平二年(358)八月,安西将军谢奕卒,“以吴兴太守谢万为西中郎将,持节,监司豫冀并四州诸军事、豫州刺史”;同月稍后,“以散骑常侍郗昙为北中郎将,持节,都督徐兖青冀幽五州诸军事、徐兖二州刺史,镇下邳(今江苏睢宁)”。此后谢万、郗昙才别号“中郎”。巧合的是,谢万长兄谢奕之女谢道韫出嫁王羲之次子王凝之,郗昙的女儿郗道茂嫁与王羲之第七子王献之。

谢万、郗昙拜为“中郎将”的升平二年,王羲之56岁(3年后去世),正当晚年,他的“七儿一女”,此时“唯一小者尚未婚耳”(《儿女帖》),未婚者就是献之。《晋书·王羲之传》记载,“献之前妻,郗昙女”。那么王羲之《中郎女帖》提到的“中郎”只能是郗昙,帖中所称的“君”,应该是郗昙兄郗愔。

郗氏兄弟的父亲是东晋成帝朝太尉郗鉴,他和丞相王导、司空庾亮为当朝三巨头。当年郗鉴派门生到王家求婿,选中“东床坦腹”而卧的王羲之。郗鉴下世20余年后,羲之为献之择婚,所向是郗家,门当户对。大概王羲之看中“郗昙女”正当婚对年龄,而郗氏门户由郗愔主持,对郗家子女终身大事有发言权甚至决定权,所以王羲之直接向郗愔提亲。大概郗愔与外镇江北的郗昙有所商量,需要时日,或者还有其他什么原因,尚未回复,羲之又修书催促郗愔。《中郎女帖》有“大都此亦当在君”语,看样子王羲之有些着急,期盼郗愔早点定夺。

羲之生前为献之议婚舅家,定亲而未成婚。因为郗昙在升平五年(361)一月卒于任所,时年42岁。郗道茂服丧,不宜办婚事。这一年羲之59岁,仍在尺牍中向益州刺史周抚重申自己“一逰汶岭”的心愿,希望周抚“但当保护,以俟此期,勿谓虚言”(《七十帖》)。而羲之致周抚的另一件尺牍里说过,献之“过此一婚,便得至彼”(《儿女帖》)。岂料王羲之在升平五年岁末病逝,18岁的献之又要服丧。按守制3年(实际是27个月)计,献之与郗道茂完婚最早只能在王羲之去世后第三年的晋哀帝兴宁二年(364)。

王献之与郗道茂是近亲结婚,未育,也未携手白头。献之任秘书丞之后,“以选尚新安公主”,王命不可违,与郗氏离婚,弃旧迎新。新安公主司马道福是简文帝(371~372年在位)第三女,初嫁权倾国主的大司马桓温的次子桓济。孝武帝即位的宁康元年(373),桓温病危期间,桓济与长兄桓熙同谋,欲杀忠于王室的叔父桓冲,被贬到长沙,新安公主因此改嫁献之。献之与公主的这次婚姻,都是二婚,生育一女名神爱。王神爱在孝武帝太元二十一年(396)纳为太子妃,次年安帝司马德宗即位,立为皇后。

王献之在太元十一年(386)去世,43岁。病重时,家人请道士为献之“上章”天神,祈求消灾除难,按道家法,应该自首其过,问其有何得失,献之答:“不觉余事,唯忆与郗家离婚。”他与郗氏离异,何止亏欠发妻,也枉费父亲当年的一番苦心操持。

《中郎女帖》书迹并非“伪作”

王羲之56岁以后写的这件《中郎女帖》,是常见的王字草书风格,但较为周正。《中郎女帖》墨本原迹,北宋时一直藏于内府,先后刻入太宗命王著摹刻的《淳化阁帖》(卷八)、宋徽宗所刻《大观帖》(卷八)。北宋以后,《中郎女帖》墨迹毁佚,只有刻本。宋仁宗朝的潘师旦在绛州摹刻的《绛帖》(后卷四)、明朝嘉靖年间汤世贤摹刻的《二王帖》(卷上)、清道光年间耆英翻刻宋刻本的《澄清堂帖》(卷三)收刻此帖,都是翻刻本。

《阁帖》保存了大量前贤书迹,但“真伪杂出,错乱失序”,为识者所病。自北宋米芾、黄伯思辨真伪、纠纰缪以来,在《阁帖》中辨出不少伪迹,对《中郎女帖》却无非议。唯有清初王澍《淳化秘阁法帖考正》(卷八)说:“此帖笔力散缓,当是伪作。”王澍(1668~1743)是康熙五十一年(1712)进士,工篆书,曾经“特命充五经篆文馆总裁官”。晚年“抱疴掩关”著书,《淳化秘阁法帖考正》积五年而成。王澍所见《中郎女帖》是《阁帖》刻本,是宋拓真本还是冒充宋拓的五花八门翻刻本,不得而知。《阁帖》系统的翻刻本很多,翻之又翻,传摹走形。坊间常见明朝翻刻的“肃府本”,字画肥软,若以此种翻刻本论真伪,“笔力散缓”的伪作可谓多多。

《中郎女帖》所在的《阁帖》卷八,有48帖,都是草书尺牍。王壮弘《帖学举要》录前人所定伪帖,合有7帖,而王澍指摘的伪作有5帖。其中,黄伯思、米芾判《小大》《蒸湿》《月半》三帖为伪作,王澍无异词;米芾以为伪迹的《得凉帖》,王澍认作真笔;前人视为真笔的《中郎女》《日五期》两帖,王澍判成伪作。他说:“此卷伪书最少,仅四五帖,钩模失误处亦比他卷为少。”

王澍是以目鉴所感的“笔力散缓”为据,判《中郎女帖》是伪作,如何“散缓”则未条列。为寻究竟,我把文物出版社2006年出版的《真宋本淳化阁帖》第八卷通读了数遍。这个本子,是明末清初孙承泽藏本,民国初年归李瑞清(清道人),后流出国外,为美籍犹太人安思远收藏,2003年被上海博物馆购藏。《阁帖》第八卷所收都是草书尺牍,对比卷中其他帖,《中郎女帖》有所异:笔画上,第一行“郎”、“颇”两字左右部分相连的牵引之笔、“向”字环抱之笔,末行“耶”字盘曲的连转之笔,都无草书应有的掣笔态势,松软乏力。再看笔势,《中郎女帖》草书笔势不是纵笔而下,字间笔画不牵连,只有第三行末“此亦”两字连笔。大约这些就是王澍所说的“笔力散缓”之处。

王澍“考正”《阁帖》参考过《大观帖》,提及《大观帖》对《阁帖》的笔画有所“摹正”。启功曾说:“以摹刻的技术论,任何宋拓《阁帖》,都比不过《大观帖》。”文物出版社在2001年出版过《大观太清楼帖》第八卷,为清朝山东海源阁旧藏本,现藏北京故宫博物院,也是宋拓善本。这本《大观帖》所刻《中郎女帖》,虽然行款改为3行,但刻工精细,笔画瘦劲见笔力,并无散缓之态,更忠实原迹。相比之下,《阁帖》本某些笔画或软或钝。如此说来,即使王澍所见是《阁帖》真宋本,《中郎女帖》也难逃“笔力散缓”的判决。

《中郎女帖》是议婚尺牍,羲之写得收敛,草书字形大小相近,风格遒媚。议婚的尺牍,隔世者是很难伪造的。■(文 / 刘涛) 中国古代史书法王澍王羲之中郎女帖尺牍议婚