“天禄琳琅”藏书记

作者:曾焱 ( 《佩觿》 )

( 《佩觿》 )

民间现身的三部御题“天禄琳琅”

每有清宫“天禄琳琅”旧藏露面,中国嘉德拍卖公司的古籍善本专家拓晓堂会想起这些年里聚聚散散的藏书事:“我做拍卖十几年,大约经手了二十来部‘天禄琳琅’旧藏,其中有3部带有乾隆皇帝御题诗。在乾隆皇帝的书画收藏里面,包括《石渠宝笈》(初编、二编和三编)著录,有御题的比比皆是,但‘天禄琳琅’几百部藏书中仅有7部刻本带御题,数量极少。这7部里面我已过手3部,自己感觉在同行里面是幸运的。”

中国嘉德在国内最早举行古籍拍卖,目前收藏市场上出现的稀见善本,几乎都和它发生过关联。拓晓堂向本刊回忆,市场上第一次出现有御题的“天禄琳琅”藏书,大约是1996年前后。“书名为《佩觿》,乾隆题称宋版,其实应该是康熙年间的清刻本。书的来历很奇特。当年有位藏家是玩瓷器的,跟我说他在某人处见到了几部从宫里出来的古籍,问我是否可以帮忙看看。结果他拿来的几部书都是惊人秘籍,其中有这部‘天禄琳琅’旧藏,还有毛抄《陶渊明集》。”所谓毛抄,在版本学里是专指明末清初虞山(现常熟)毛氏“汲古阁”的抄本,按照国家文物定级标准,毛抄列一级文物。因为毛家往往是看到了流传稀见的宋元本时,才会着人抄录。两三百年后,这些稀见的宋元本也已经失传,反而要靠毛抄才能证实它们曾经存在。所以毛抄宋元本被视为“下真迹一等”。拓晓堂记得,那几部书都盖有康生的收藏印,比如“大公无私”、“戊戌人”等印记。可能是“文革”期间从一位大家手中抄没过,“文革”后又原物退还了。可惜这些书送交拍卖的时候经过了中间人,所以他至今不晓得原藏家是谁。“那个中间人现在还经常出现在拍卖场里,我追问过他那几部书的来历,说是老人已经去世了,后人又找不到,不知道是搪塞我还是另有原因,反正这个线头算是断掉了。”

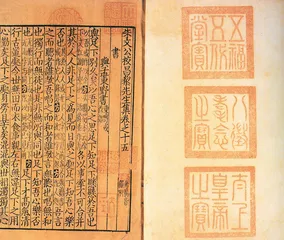

拓晓堂见过的第二部御题“天禄琳琅”藏书,是元刻本《朱文公校正昌黎先生集》。“我先是在长春古籍书店里找到两册。等拍卖图录出来后,天津古籍书店的友人打电话过来,说他们也藏有两本。我赶去一看,完全出自同一套,后来知道书也是从长春得来的。当年长春的古籍书店收到了好几册,五六十年代,全国古籍书店之间可以进行内部调配,就这样转到了天津两册。这部书御题为宋版,但据我们的经验判断,应该是元刻本。”拓晓堂说,这4册,加上之前在东北找到的两册私人收藏,最后全部被一位私人藏家买走了,也就是前两年一次性在上海古籍市场上拍卖的6册《朱文公校正昌黎先生集》,那位藏家在收藏将近10年后又再次把它们转手了。

第三部在市场上出现的御题《尚书》10册,为清代徐乾学刻《通志堂经解》本,但乾隆也是把它当成宋刻本来题写的。徐乾学即昆山徐氏,明末大儒顾炎武的外甥。这部书原来是纳兰揆叙“谦牧堂”的藏书。拓晓堂告诉本刊,这部《尚书》的来历更有意思:“有一天我接了个电话,对方说家里有一部善本,让我去看看。我并不认识打电话的人,按照地址找到他家,坐下一看书,我就问:这是你家收藏?他说是。我又问,你姓×?他说是。我就告诉他,如果我猜对了,那么国内只有一个人可能藏有这部书,是×××。对方很惊奇,说正是家父啊。此人的父亲是一位国民党高级将领,1946年、1947年曾在长春,家里除了这部古籍,还收藏有十几件《石渠宝笈》里著录的书画。新中国成立后他把书画都捐给国家了,但不知为什么留下了这部书。我想,解放初期政府多方收集从溥仪伪满皇宫小白楼里流散的文物,可能注意力主要放在书画上,对古籍没那么重视。”

( 《尚书》 )

( 《尚书》 )

为什么“天禄继鉴”的藏书里面会有那么多版本错误,把明清版当作宋元版?专家分析很可能和嘉庆皇帝重建藏书时的心态有关系。宋元本在明朝时价值已经很高,嘉庆继位第二年,乾隆从宫中藏书各处集中搜罗到昭仁殿里的400多部宋元本,因隔壁乾清宫不慎失火而付之一炬,嘉庆皇帝觉得很没有面子,决心为乾隆重建收藏。他命人填充了644部善本,数量上远远超过了乾隆在位时期的藏书,但版本及其著录却有严重问题。当年被嘉庆皇帝找来负责重建的是大学士彭元瑞,他是跨乾隆和嘉庆两朝的古籍善本大藏家,自家藏书楼名“知圣道斋”,版本都非常好,而他为大内所做的天禄琳琅书目后编,版本却一塌糊涂。拓晓堂说,专家们推测,可能是嘉庆皇帝授意彭元瑞这么做的,因为宫里根本找不到那么多宋元本了,很多就以后朝充前朝,翻版替原版。当时太上皇乾隆已经80多岁,老眼昏花难断版本也属正常,“我们现在市场上见到的‘天禄继鉴’宋元本,至少有70%版本都不对”。

两次流散

( 《朱文公校正昌黎先生集》 )

( 《朱文公校正昌黎先生集》 )

“天禄琳琅”藏书向来被认为是乾隆专藏,应该钤有“乾隆御览之宝”印。但是拓晓堂告诉本刊,收藏市场上也发现过例外,是一次有趣的经历。2000年前后,他经手拍卖一部明代赵氏小宛堂刻本的《玉台新咏》,在散佚于民间的“天禄琳琅”藏书里面,这是难得的一套全本。但有一处收藏印鉴引起了争论,即在通常应该钤印“乾隆御览之宝”的地方,盖的是“嘉庆御览之宝”印。买家本来已经把这套书拍走了,回家琢磨一番后觉得没有把握,又坚决退了回来。拓晓堂事后去请教故宫文物专家朱家溍先生,“天禄琳琅”里面是否也可能有嘉庆皇帝补充的藏书?老先生当年回答说,有这个可能。拓晓堂认为只见此一件,是孤证,还不能确认。这之后,他主持编撰《祁阳陈澄中旧藏善本古籍图录》时,偶然在国家图书馆收藏的“天禄琳琅”藏书里面,发现了一部《切韵指掌图叙》,是宋绍定三年越州读书堂刻本,钤印也和那部《玉台新咏》一样,有一枚是“嘉庆御览之宝”。“这说明,“天禄琳琅”并非乾隆一帝的专藏。而是乾隆、嘉庆两代皇帝的藏书。”

紫禁城里有好几处藏书地,其中四处最负盛名:文渊阁,摛藻堂,养心殿和昭仁殿。宫廷藏书历年已久,在汉代有天禄阁,宋代先后有过龙图阁、天章阁、宝文阁,到明代为文渊阁。清宫内阁大库沿用了文渊阁的名字,形式上则仿江南著名藏书楼天一阁而建,里面后来主藏1772年修成的《四库全书》。御花园内的摛藻堂,藏《钦定四库全书荟要》,它是《四库全书》成书之前修订的简明版本,另有一套存放在圆明园的味腴书屋,1860年毁于英法联军那把大火,摛藻堂本就成了举世孤本。养心殿里藏的是《宛委别藏》,当年编撰《四库全书》时有很多未收珍本,学者阮元在南方多年搜访后,进呈嘉庆皇帝175部,里面除原版善本,还有部分是他雇人据宋元刻本所做的精抄影写。嘉庆皇帝命宫中工匠做了100个楠木书匣用来包装,可见珍爱程度。昭仁殿收藏宫中宋元秘本,在顺治、康熙两朝这里曾是皇帝夜寝的宫室,雍正后起居迁移到养心殿,昭仁殿做了藏书房。1744年,乾隆下令检阅大内藏书,择选宋元古刻名抄进呈昭仁殿,并仿照汉宫天禄阁的故事亲笔题写“天禄琳琅”的匾额。根据大学士于敏中奉旨编纂的《天禄琳琅书目》,昭仁殿第一次藏书有珍籍429部,其中御题书38部,宋刻本47部,元刻本79部,明刻本250部,影宋抄本12部。53年后,“天禄琳琅”藏书毁于乾清宫失火,现在存世的基本都是嘉庆下令重建的“天禄继鉴”藏书,据《钦定天禄琳琅书目后编》记载,共有辽、宋、金、明版书644部。

( 2009年春,中国嘉德曾以268万元高价拍出一函六册《宋版六经图》,曾为康熙宠臣纳兰揆叙的谦牧堂旧藏 )

( 2009年春,中国嘉德曾以268万元高价拍出一函六册《宋版六经图》,曾为康熙宠臣纳兰揆叙的谦牧堂旧藏 )

20世纪20年代初,废帝溥仪以赏赐名义,将昭仁殿里“天禄琳琅”的部分藏书秘密盗运出宫。1925年清宫善后委员会点查故宫物品,发现644部“天禄琳琅”藏书仅存311部。后来有人在懋勤殿和养心殿找到几十张溥仪的赏赐单,内列赏给其弟溥杰的宋元版书有300多部,由此流落溥仪先后住过的天津和长春。但这批藏书的大规模散佚,应该是在1945年。日本宣布投降后,溥仪出逃,带走伪满洲国皇宫小白楼里一批字画,而偷运出宫的300来部“天禄琳琅”藏书由于携带不便都留在了小白楼,后遭众人哄抢散失。拓晓堂说,整部书往往有4函或5函,而抢夺者顺手取走其中一二,导致全本四处流落,残本的情况很多。1949年后,国家图书馆、北京故宫博物院、辽宁省图书馆等机构通过民间捐赠等渠道收回了少量残本,但仍有部分留在民间,这些年断续浮出。在溥仪偷运古籍出宫前,曾经有一张照片记录了当时景象还完整的“天禄琳琅”藏书,收入民国出版的一本书《古都文物略》里面。“我找到过这本书,也翻印了这张图片,可惜现在不知放在何处。昭仁殿本来是皇帝起居室,所以里面的陈设形式和一般藏书阁不同,一顺溜儿地靠墙藏书陈列架。照片上,藏书架上方有一块匾,上面就是乾隆亲题的‘天禄琳琅’四个字。”拓晓堂回忆。

留在北京故宫的300多部“天禄琳琅”藏书,命运又不相同。1932年至1937年随“古物南迁”运往南京、上海、武汉和重庆等地,从此就没再回到北京。1948年,国民党政府拟定“国宝迁台”计划,在3个月之内,分3批运送了分属故宫博物院、中央博物院筹备处、北平图书馆、河南博物馆等几个机构的文物、书籍共5000多箱,其中迁自故宫博物院的文物占一半。第二批迁台文物数量最多,其中就包括文渊阁里的全套《四库全书》、摛藻堂《钦定四库全书荟要》以及北京故宫存留下来又辗转南方数地的这300多部“天禄琳琅”藏书。■

( 文渊阁 )

( 文渊阁 )

( 养心殿 )

( 养心殿 )

( 《四库全书》 )(文 / 曾焱) 天禄琳琅藏书

( 《四库全书》 )(文 / 曾焱) 天禄琳琅藏书