热钱大挪移

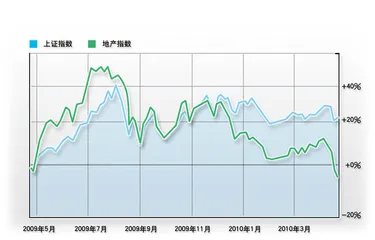

作者:邢海洋 ( 一年来的上证指数与地产指数 )

( 一年来的上证指数与地产指数 )

股指期货一露面,便给证券市场一个“下马威”:第二个交易日,单个合约成交量即突破10万手;第三个交易日,成交额即超出了上海市场。在台湾地区,期指超过10万手还是上市两年后的事。久渴于杠杆交易的投资者从四面八方涌来,汇成热钱的洪流。而若热钱一去不返地离开股市,必带来股价估值的变化。期指第一周,上证指数跌去4.7%,创下今年来最大周跌幅。

有一种说法,股指期货的九成开户者是老期货,这意味着股指期货的火爆交易“侵蚀”的是商品期货的交易资金,几乎没有从股市“抽血”。不妨对比两组数字:股指期货上市第三个交易日期指总成交量为15万手,商品期市总成交量为920万手,而股指期货上市前一交易日,商品期市总成交量为980万手。两相对比,商品期货成交减幅6.5%。期货中,持仓量代表的是相对长线的资金,股指期货前一个交易日,商品期货总仓位是882万手,第三个交易日则下降到849万手,相对减幅为3.67%。两组数据显示出,有较多短线资金和较少中长线资金从商品期货向股指期货分流。不过从金额上分析,股指期货推出前中国商品期货日均成交额已经突破了5000亿元,成交降低6.5%,不过300余亿元,还很难解释股指期货上千亿元的成交额。

于是在证券市场寻找另一部分热钱的来源。部分期货公司公布的数据证明了证券端参与的客户远超想象,比如在海通期货现有的465位客户中,有246名是做商品期货出身,证券IB端客户为219位,占比47.09%。从保证金来源看,42%是来自证券端客户的,58%为商品期货客户。期指交易前3天,交易居前的期货公司均有着证券背景,也从侧面佐证了证券客户“转行”的事实。

不过,期指保证金交易的杠杆属性,掩盖了其火爆表象下的实质。股指期货是T+0交易,短线炒作达到了金融期货历史上罕有的程度,绝大部分交易量都是在日内循环的。主力合约成交与持仓量甚至达到了32∶1,意味着只需30余亿元的资金就可以支撑起千亿元的成交量。股指期货交易的6个交易日中,持仓量稳步上升,从最初的2000余手增加到7000余手,但以每手保证金18万到20万元计,沉淀资金只需10余亿元。沪深股市每日交易量在2000亿元上下,2000亿元与10余亿元,完全不在一个数量级上。股市中一只大盘股的资金博弈都可能超过期指的资金规模。不妨考虑当年创业板上市的情况,创业板上市首日,28只股票全天成交金额共计219亿元,成交额最高的是神州泰岳,一只股票即成交了24亿元。但创业板上市,主板市场几乎未受影响,上市的第一周沪深股市均上涨。一个期指,即使存在“股指期货”效应,即投资者在上市前买入大盘股,上市后卖出大盘股的效应,也没能力从资金量上撼动股市的内在运行规律。

期指上市首周,国务院公布了一系列调控房地产的新政策,严厉程度10年罕有,二套房首付比例提高,可能禁售三套房。资本市场上,这是远比期指影响力更大的事件,涉及的热钱远非几十亿元的数量级。据统计,去年新增个人消费性住房贷款1.4万亿元,今年一季度,新增个人购房贷款5227亿元,若以首付比例平均30%〜40%计,2009年至2010年一季度,贷款买房的个人自有资金大概为7200亿〜9600亿元。另外,去年全国商品房销售额4.4万亿元,今年一季度全国商品房销售额为7977亿元。房贷新政即使让很小比例的购房者放弃,也将是一大笔资金。尤其在北京和上海等一线城市,投资性购房比例不会低于30%,若将这部分热钱的流入完全摒绝,数千亿元的资金只有在其他市场寻找增值的门路。当然,寻求增值的前提是避险,4月19日新政出台,地产股崩盘,申万房地产指数大跌8.14%,第二天又续跌3.54%。实际上,作为一个对政策敏感性很强的行业板块,早在4月6日,房地产板块就在调控预期的压迫下开始回调。从4月2日到4月20日,113只地产股市值累计缩水了2400亿元,幅度达到了21%。市值缩水与资金流出存在着一定的比例关系,据测算,此期间资金从地产股流出约为150亿元。

若炒房热钱如估算的那样达到3000亿元,其完全撤离出楼市也需时日。而期指,虽短期抽离了小部分股市资金,长期看却将带动标的股的活跃,尤其套利者、套期保值者加入市场后,股市与期市将互相推动。市场短期内虽打开了两个资金流失的渠道,长期看却带来上涨的推动力。■(文 / 邢海洋) 挪移股市热钱股指期货期货